■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【愛知】- 国語

■目次

大問一

大問二

大問三

大問四

■大問一

問題(一)-(一):次の文章を読んで、あとの(一)から(五)までの問いに答えなさい。

※本文は著作権に配慮して掲載がありません。

(注)

○[1]~[6]は段落符号である。

○厨房=台所。

○プロセス=過程。

○閾値=ここでは、程度のこと。

○オートマチック=ここでは、自動変速装置のこと。

○標準化=形状、寸法を標準に従って統一すること。

○アクチュエーター=エネルギーを機械的な仕事に変換する装置。

〔A〕、〔B〕にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア 〔A〕また 〔B〕でも

イ 〔A〕また 〔B〕すなわち

ウ 〔A〕なぜなら 〔B〕でも

エ 〔A〕なぜなら 〔B〕すなわち

解答 : イ

問題(一)-(二):第二段落の内容について述べた次の文の〔X〕から〔Z〕までにあてはまることばとして最も適当なものを、あとのアからオまでの中からそれぞれ選びなさい。

ア モノ イ 関係 ウ 社会 エ 使い手 オ 機能

解答 : X:オ Y:ア Z:エ

問題(一)-(三):①これは決して当然のことではない とあるが、その理由として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア モノの製作者が使用者である場合には、「つくり方」は製作者の頭の中にあり、つくりながら修正されるものであるから。

イ 使いたい人が自分でモノをつくっていた時代には、天然の材料を使うことが多く、イメージどおりに加工しやすかったから。

ウ 使いやすいモノをつくるには、決められた「つくり方」にこだわらず、つくり手にとってつくりやすい形に変える必要があるから。

エ 住む人間にとって使いやすい建物をつくるには、あり合わせの材料でつくる料理などとは異なり、妥協が許されないから。

解答 : ア

問題(一)-(四):次の文章は、第四段落以降に述べられている建築に関する筆者の考えを、ある生徒がまとめたものである。この生徒の文章に対する評価として適当でないものを、あとのアからカまでの中から二つ選びなさい。ただし、マーク欄は一行につき―つだけ塗りつぶすこと。

ア 情報化が建築にもたらした利益と不利益を明確に整理している。

イ 同じ内容が繰り返されている部分を省略して端的にまとめている。

ウ 本文では別々の文で書かれた部分をつないで流れをよくしている。

エ 建築以外で人工知能による自動化が進んだ具体例を生かしている。

オ 自動化の進行に伴って建築家の仕事が変わる可能性にふれている。

カ 指示する語句や前後の文と文を接続する語句を適切に用いている。

解答 : ア、エ

問題(一)-(五):この文章の論の進め方の特徴として適当なものを、次のアからカまでの中から二つ選びなさい。ただし、マーク欄は一行につき―つだけ塗りつぶすこと。

ア 問いを立て、それに対する答えを示しながら自分の意見を述べることにより、説得力を高めている。

イ 具体例を示し、それらを一般化・抽象化することで、自分の意見がはっきりと伝わるようにしている。

ウ 仮説を立て、その検証と考察を行うことで、自分の意見が客観的で妥当であることを示している。

エ 結論を提示し、経験談を交えた複数の根拠を示すことにより、自分の意見の正しさを強調している。

オ 対立する二つの見方を示し、それぞれに対する批評を行うことにより、自分の意見を明確にしている。

カ 一般的な考えを挙げ、それを根拠を示して退けることで、自分の意見を読者に印象づけている。

解答 : イ、カ

■大問二

問題(二)-(一) :次の(一)から(三)までの問いに答えなさい。

次の文中の傍線部①、②に用いる漢字として正しいものを、それぞれあとのアからエまでの中から一つ選びなさい。

亀の動きは①カン②マンだ。

① ア 閑 イ 緩 ウ 幹 エ 慣

② ア 漫 イ 満 ウ 万 エ 慢

解答 : ① イ ② エ

解説 : 亀の動きについてなので、ゆっくりなことだと考えられる。 ①の選択肢のうち、「ゆっくり」や「ゆったりとしている」という意味の漢字は選択肢イの緩のみである。 ②の選択肢のうち、この意味に近いのは「速度や進行が遅い」という意味のある、選択肢エのみである。

問題(二)-(二):次の文中の傍線部と同じ意味で用いられている漢字を、あとのアからエまでの中から一つ選びなさい。

彼の描く絵は、構図が優れている。

ア 優越 イ 優雅 ウ 優先 エ 優柔

解答 : ア

解説 :問題文の傍線部「優れている」とは、「あるものが他のものよりも程度や質において勝っている状態」という意味である。

それぞれの選択肢は以下のような意味である。

選択肢アの「優越」:他よりすぐれていること。他より大きな権限を持つこと。

選択肢イの「優雅」:しとやかで気品があること。みやびなこと。

選択肢ウの「優先」: 他に先んずること。他より先に行なうこと。

選択肢エの「優柔」:ぐずぐずとして決断力がにぶいこと。気が弱く、はきはきしないこと。

以上より、選択肢アが適当である。

問題(二)-(三):次の文中の〔A〕にあてはまる最も適当なことばを、あとのアからエまでの中から選びなさい。

これまで一度も勝てなかった相手に勝てて〔 A 〕思いだ。

ア 目に余る イ 唇をかむ ウ 胸がすく エ 腕が鳴る

解答 : ウ

解説 : それぞれの選択肢の意味を見ていく。

選択肢アの「目に余る」:程度がひどくて黙って見ていられないほどである。数が多くて一目で見渡せないほどである。

選択肢イ「唇をかむ」:悔しさや怒りなどの感情をこらえる。

選択肢ウ「胸がすく」:心がさわやかになる。溜飲がさがる。

選択肢エ「腕が鳴る」:技能や力を発揮したくてじっとしていられないでいる。

問題文は、「これまで一度も勝てなかった相手」に勝ったということなので、選択肢ウが適当である。

■大問三

問題(三)-(一):次の文章を読んで、あとの(一)から(五)までの問いに答えなさい。

※本文は著作権に配慮して掲載がありません。

(注)

○[1]~[9]は段落符号である。

○納屋=物置小屋。

○札付き=悪い評判が定まっていること。

○道程=ある状態に至るまでの過程。

○非言語の豊穣=ここでは、言語以外のやりとりが豊かであること。

次の一文が本文から抜いてある。この一文が入る最も適当な箇所を、あとのアからエまでの中から選びなさい。

ア 本文中の〈1〉 イ 本文中の〈2〉

ウ 本文中の〈3〉 エ 本文中の〈4〉

解答 : エ

問題(三)-(二):①まるで水から上がったような清澄な風景を私に見せた とあるが、その説明として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア 言葉の意味が理解できるようになり、これからは両親との会話が円滑に進むことに安心感を抱いたということ

イ 文字が読めたり大人の話の内容が理解できたりするのは、両親の教育のおかげであることに気が付いたということ

ウ 文字や言葉が身についたことで、本の内容や両親の会話の意味を明確に理解できるようになったということ

エ 本を読んだり両親の話を聞いたりしているうちに、言葉のすばらしさを発見することができたということ

解答 : ウ

問題(三)-(三):次のアからカは、この文章を読んだ生徒六人が、意見を述べ合ったものである。その内容が本文に書かれていることに近いものを三つ選びなさい。ただし、マーク欄は一行につき一つだけ塗りつぶすこと。

ア (Aさん) 筆者は両親が話をしている前で本を読むことを続けるうちに、知らず知らず大人の言葉を覚えてしまい、大人向けの本も読めるようになったために、まだ小学校三年生ぐらいなのに、自分は一人前になったと実感したのだと思います。

イ (Bさん) 筆者の息子たちが言葉を身につける過程の話は、とても興味深かったです。子どもは言葉を身につける前は直観の世界に生きていて、言葉が自分のものになっていなくても、うんと小さい時から大概のことはわかっているものなのですね。

ウ (Cさん) 筆者の長男は、日本語を身につけた後でオーストラリアの学校に通うことになりました。しかし大人への成長途上にあって、自分の内面を日本語で十分に表現できないところへ、新たに英語を身につけなければならないので、大変な状況なのだと思います。

エ (Dさん) 筆者によると、小さい頃に身体化した言葉は大人へと変化する心身と不適合を起こすため、一度その言葉を新たに勉強すると、小さい頃に身体化した言葉が大人の言葉として定着しやすくなるようです。

オ (Eさん) 筆者の次男は、日本語も英語も自分の内なる衝動を言い表すだけの力が身についていないために、人と関係を結ぶことが十分にできない年齢です。そのため、日本語の世界と英語の世界のどちらに受け入れられるのか、今はまだわかりません。

カ (Fさん) 筆者自身は子どもの頃に外国語に習熟することはなかったようですが、長男は日本語を身体化した後で外国語を身体化しつつあります。一方、次男は日本語を身体化する前に外国語の世界に身を置くことになったので、三者三様の言語体験といえます。

解答 : イ、ウ、カ

問題(三)-(四):第八段落から読み取ることができる筆者の心境として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア わかり切ったことを答えさせようとする英語教師の姿勢にじれったさを感じていたが、それが英語をうまく話せない自分への配慮であると知り、思いが至らなかった自分を恥じるようになっている。

イ 自分の内側に深く踏み込む質問をしてくる英語教師に不信感を抱いたが、実は自分の英語力のなさを心配してくれていることに気づき、英語で自分のことが語れるようになりたいと思い始めている。

ウ 英語で質問に答えることができない自分へのふがいなさからいらだちを隠せなかったが、自分に寄り添った質問を英語教師がしてくれていることを理解し、感謝の気持ちを抱くようになっている。

エ 自分について語りたいことは何かという英語教師の質問に戸惑って感情が高ぶったが、その質問を切望したかつての自分を思い出し、それが相手の存在を受け入れる問いであることに思い至っている。

解答 : エ

問題(三)-(五):この文章の表現の特徴として適当なものを、次のアからカまでの中から二つ選びなさい。ただし、マーク欄は一行につき一つだけ塗りつぶすこと。

ア 緊迫した場面で擬態語や擬音語を用いることにより、読者にその場にいると思わせるような臨場感を生み出している。

イ 和語と外来語の使い分けにより、英語を習う前と後で筆者の心境が大きく変化したことを表現している。

ウ 倒置法を用いることにより、他者や世界に受け入れられることへの思いの強さや深さを強調している。

エ 筆者の経験を時間軸に沿って写実的に述べることで、全体を通してわかりやすい印象を与えている。

オ 会話文以外でも話し言葉を多用することにより、筆者の率直な思いや感情の起伏を表現している。

カ 筆者以外の複数の視点から一つの出来事を描写することで、筆者の経験が特殊なものではないことを表している。

解答 : ウ、オ

■大問四

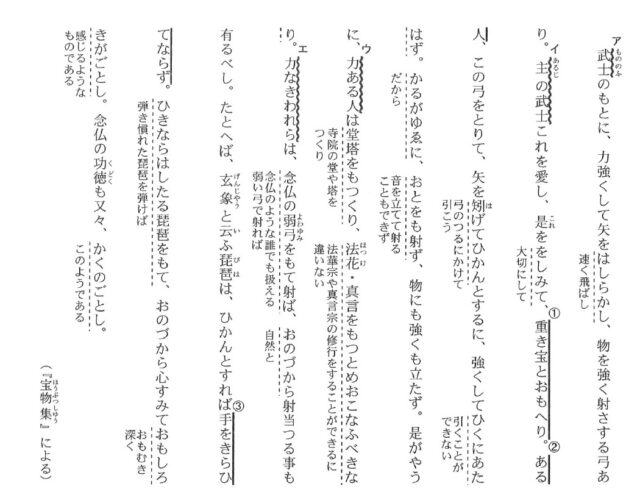

問題(四)-(一):次の古文を読んで、あとの(一)から(四)までの問いに答えなさい。(本文の——の左側は現代語訳です。)

(注)

○玄象=唐からもたらされた琵琶の名器。

○功徳=善行を積むことによって得られる仏の恩恵。

①重き宝とおもへり とあるが、その理由として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア 高価な材料でつくられた弓であったから。

イ 矢の威力を高める弓であったから。

ウ 的中率の高い弓であったから。

エ 権力者のあかしとなる弓であったから。

解答 : イ

解説 : 初めの文で「武士のもとに、力強くして矢をはしらかし、物を強く射さする弓あり。(ある武士のところに、力が強くて矢を速く飛ばし、物を強く射させる弓があった。)」と弓の特徴が書かれている。この内容に合致しているものを選ぶ。

よって、選択肢イが適当である。選択肢ア・ウ・エは、本文中に書かれていない内容なので不適当。

問題(四)-(二):②ある人 と本文中での位置づけが近いものを、波線部アからエまでの中から一つ選びなさい。

解答 : エ

解説 :ますは、「ある人」がどんな人だと書かれているかを見る。

「この弓をとりて、矢を矧げてひかんとするに、強くしてひくにあたはず(この弓を手にとって、矢のつるにかけて引こうとすると、強くて引くことができない。)」と書かれているので、弓を使いこなすような技量のない人ということになる。

選択肢アの「武士」とイの「主の武士」は同じ人物で、どちらも弓を使いこなしているので位置づけが近いとは言えない。また、選択肢ウの「力ある人」は権力や能力、財力などがあって寺院などを造り、修行できて成功しているのでこれも不適当。

よって、選択肢エの「力なきわれら」が適当である。これは「ある人」と同じで、技量や能力のない人なので、同じような位置づけになっている。

問題(四)-(三):③手をきらひてならず とあるが、その説明として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア 手が大きいひとでなければうまく弾けないということ

イ 美しい心の持ち主は澄んだよい音を出せるということ

ウ 音を出すには十分な技量が必要であるということ

エ 弾くことで仏への信仰心がいっそう深まるということ

解答 : ウ

解説 :③「きらひてならず」を詳しく見てみる。

「きらひて」は「嫌がって」といった意味である。

よって、「ひかんとすれば手をきらひてならず。」という文は、直訳すると「弾こうとすれば、手を嫌がって思うとおりにならない(弾き手を嫌がって上手く弾けない)。」という意味になる。つまりは、弾こうとしても上手く弾けない、弾きこなすだけの力がないということである。したがって、選択肢ウが適当である。

選択肢アについては、「手が大きいひと」とは本文中には書かれていないので不適当。選択肢イも、「美しい心の持ち主」といった表現は書かれていないので不適当。選択肢エの「弾くことで仏への信仰心が深まる」

問題(四)-(四):この文章の内容として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア 富や権力をもたない者でも仏の恩恵を受けることができる。

イ 仏によって救われるかどうかは生まれる前から決まっている。

ウ 念仏を唱える際に仏の恩恵を得ようと欲張るのは誤りである。

エ 俗世間を離れて修行を重ねたものだけが仏によって救われる。

解答 : ア

解説 :選択肢イは、全体的に間違っていて、本文中に生前から決まっているなどの記載はないため不適当。選択肢ウについては、「仏の恩恵を得ようと欲張る」という部分が誤りである。選択肢エに関しては、「俗世間を離れて修行を重ねる」という記載はないため不適当。またこれは寺を建てて修行できないような「力なきわれら」でも、善行を積むことで仏の恩恵を得られるという、最後の主張の部分にも反している。よって、選択肢アが適当。文章全体としては、力のあるものは特別な道具を使って修行できるが、力のないものも善行を積み上げれば仏の恩恵を得られるということを主張している。

[全訳]

ある武士のところに、力が強くて矢を速く飛ばし、物を強く射させる弓があった。持ち主の武士はこれを愛し、これを大切にして、①大事な宝だと思っていた。②ある人が、この弓を手にとって、矢を弓のつるにかけて引こうとすると、強くて引くことができなかった。だから、音を立てて射ることもできず、物を強く射ることができなかった。このように、力のある人は寺院の堂や棟をつくり、法華宗や真言宗の修行をすることができるに違いない。力のないわたしたちは、念仏のような誰でも扱える弱い弓で射れば、自然と矢を射て当てることもあるだろう。たとえば、玄象という琵琶は、弾こうとすれば③十分な技量がなければ音を出すことができない。弾き慣れた琵琶を弾けば、自然と心が澄んでおもむき深く感じるようなものである。善行を積むことで得られる仏の恩恵もまた、このようなものである。