■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【愛知】

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

■大問1

次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

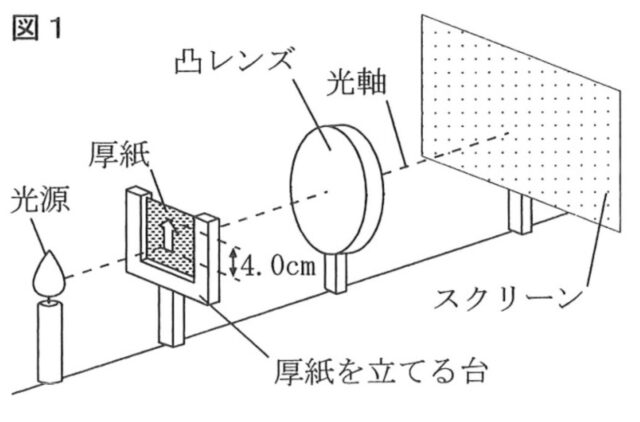

(1) 凸レンズによってできる像について調べるため、次の[実験]を行った。

【実験】

① 厚紙を立てる台に、大きさ4.0cmの矢印の形をくりぬいた厚紙を取り付けた。

② 図1のように、光源、①の厚紙を立てる台、焦点距離2.0cmの凸レンズ、スクリーンが一直線上に並ぶように机の上に立てた。このとき、厚紙とスクリーンはそれぞれ光軸(凸レンズの軸)と垂直になるようにした。

③ 厚紙と光軸の垂直を保ったまま凸レンズを動かし、厚紙から凸レンズの中心までの距離が3.0cmになるようにした。

④ スクリーンと光軸の垂直を保ったままスクリーンを動かし、矢印の形の像がスクリーンにはっきりと映るようにした。

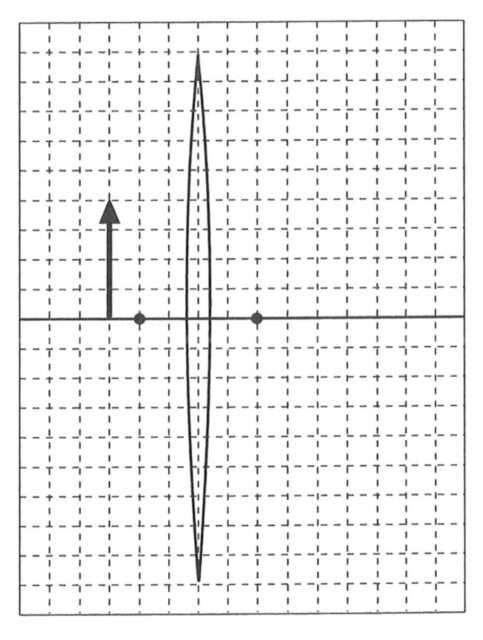

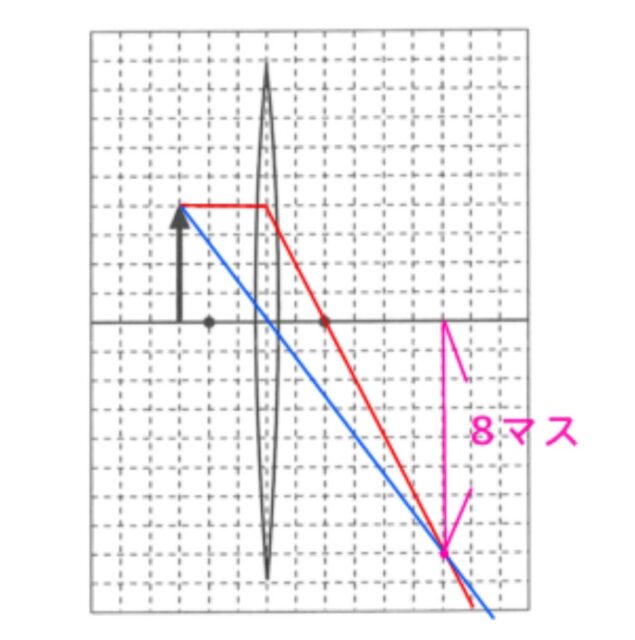

【実験】で、光源側からスクリーンを観察したとき、スクリーンに映る矢印の形の像の大きさは何cmか。最も適当なものを、次のアからケまでの中から選びなさい。 なお、右の図を必要に応じて使ってもよい。

ア 1.0cm イ 2.0cm ウ 3.0cm エ 4.0cm オ 5.0cm カ 6.0cm キ 7.0cm ク 8.0cm ケ 9.0cm

解答 :ク

解説 :これは作図の問題です。

レンズに対して平行に進んだ光は、焦点を通る。レンズの中心を通る光はレンズの中心を直進する。引いた2直線の交わる点に印をつけ、その点を基準にした像の大きさをマス目の数(一マス1cm)を数える。

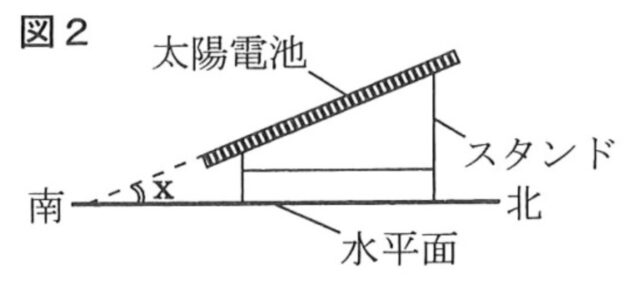

(2)北緯35度のある地点の水平面に太陽光発電設備を設置する。この設備は、太陽電池に対して垂直に光が当たったときに、発電量が最大になる。また、図2のように、スタンドを用いて東西には傾かないようにするとともに、水平面と太陽電池が角度xをなすよう南を低くして設置することができる。

夏至の日の南中時刻に発電量が最大になるように設置するとき、水平面と太陽電池の間の角度xとして最も適当なものを、次のアからコまでの中から選びなさい。ただし、地球は公転面に垂直な方向に対して地軸を23.4°傾けたまま公転しているとする。

ア 0° イ 5.8° ウ 11.6° エ 14° オ 29.2° カ 31.6° キ 35.0° ク 39.2° ケ 50.0° コ 58.4°

解答 :ウ

解説 :発電量が最大になるのは、図2のソーラーパネルに対して垂直に光が当たっているということである。つまり、夏至の日の南中高度を求めればよい。

〈南中高度の求める〉90-35+23.4=78.4° 180-78.4+90=11.6

■大問2

遺伝のしくみについて調べるため、エンドウを用いて次の[観察1]と[観察2]を行った。

[観察1]① 丸形の種子をまいて育てたエンドウのめしべに、丸形の種子をまいて育てたエンドウのおしべの花粉をつけた。

②①でできた種子の形を観察した。

[観察1]の②の結果、できた種子には丸形としわ形の両方があった。

[観察2]

① [観察1]でできた種子の中から2つの種子を選んだ。

② ①で選んだ一方の種子をまいて育てたエンドウのめしべに、もう一方の種子をまいて育てたエンドウのおしべの花粉をつけた。

③ ②でできた種子の形を観察した。

④ ①で選ぶ2つの種子をさまざまにかえて、②、③と同じことを行った。

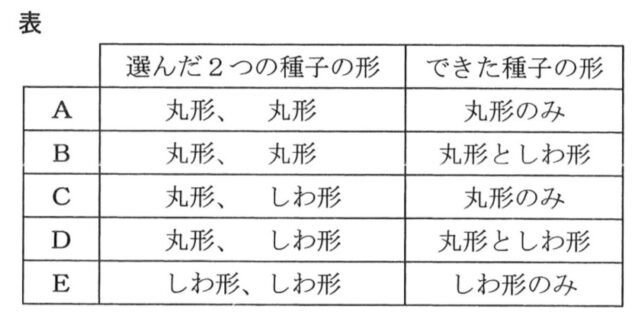

表は、[観察2]の結果をまとめたものである。

次の(1)から(4)までの問いに答えなさい。

(1) 遺伝に関する次のアからオまでの文の中から正しいものを2つ選びなさい。

ア 遺伝子の本体を染色体という。

イ 1つの体細胞に含まれる染色体の数は、1つの生殖細胞に含まれる染色体の数の2倍である。

ウ 植物には、親の形質と全く同じ形質を受け継ぐ子は存在しない。

エ 染色体にはDNAという物質が含まれる。

オ 同じエンドウからつくられる花粉は、どれも同じ形質の遺伝子を含んでいる。

解答 :イ・エ

解説 :ア 遺伝子の本体はDNAであるので間違い。

ウ 接ぎ木や挿し木などがあるため、間違い。

エ 形質の違うものもあるので、間違い。

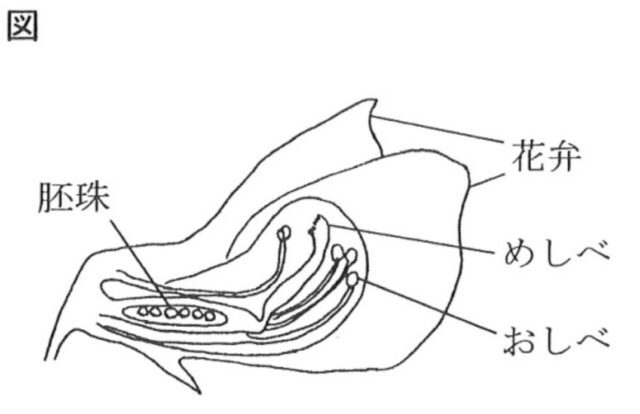

(2)次の文章は、エンドウの花のつくりや受粉について述べたものである。また、図は、エンドウの花の断面を模式的に表したものである。文章中の( I )から(Ⅲ)までにあてはまる語句の組み合わせとして最も適当なものを、下のアからクまでの中から選びなさい。

『図のように、エンドウはおしべとめしべが一緒に花弁に包まれているため、自家受粉が起こりやすい。花粉内の( I )は( II )によってつくられ、めしべの柱頭に花粉がつくと(Ⅲ)が伸長して受精が起こり、やがて胚珠が発達して種子となる。

ア Ⅰ:精子 II:体細胞分裂 III:花粉管

イ Ⅰ:精子 II:体細胞分裂 III:師管

ウ Ⅰ:精子 II:減数分裂 III:花粉管

エ Ⅰ:精子 II:減数分裂 III:師管

才 Ⅰ:精細胞 II:体細胞分裂 III:花粉管

カ Ⅰ:精細胞 II:体細胞分裂 III:師管

キ Ⅰ:精細胞 II:減数分裂 III:花粉管

解答 :キ

解説 :Ⅰ 前文に花粉内とあり、これは植物のことなので精細胞。

Ⅱ 精細胞は減数分裂によって作られる。

Ⅲ めしべの柱頭に花粉がつくと花粉管が伸長して受精が起こる。

(3)次の文章は [観察1] について述べたものである。文章中の( I )と(Ⅱ)にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからクまでの中から選びなさい。

『 [観察1]の結果から、しわ形の形質は( I )形質であることがわかる。 また、[観察1]でできた丸形としわ形の種子のうち、丸形の割合はおよそ(Ⅱ)%であった。 』

ア Ⅰ:顕性 II:25 イ Ⅰ:顕性 II:33

ウ Ⅰ:顕性 II:67 エ Ⅰ:顕性 II:75

オ Ⅰ:潜性 II:25 カ Ⅰ:潜性 II:33

キ Ⅰ:潜性 II:67 ク Ⅰ:潜性 II:75

解答 :ク

解説 :[観察1]より、丸形の種子をまいて育てたエンドウのめしべに、丸形の種子をまいて育てたエンドウのおしべの花粉をつけた結果、できた種子には丸形としわ形の両方があったとあるので、①の時のパターンはAa×Aaとなり、できる種子のパターンはAA、Aa、Aa、aa となる。

そして、Aaのとき丸形が表現されているのでしわ形は潜性となる。できる種子のパターンのうち、丸形はAA,Aa,Aa、しわ形はaaとなり、丸形は3/4×100=75%となる。

(4)[観察2]の結果から、表のAからEまでの中から、選んだ2つの種子がともに純系であることがわかるものを全て選んで、その組み合わせとして最も適当なものを、次のアからケまでの中から選びなさい。

ア E イ A、E ウ B、E エ C、E オ D、E カ A、C、E キ A、D、E ク B、C、E ケ B、D、E

解答 :エ

解説 :A AA×Aaの組み合わせのできた種子は丸形のみになる。Aaは純系ではないので、間違い。

B 選んだ2つの種子の形が丸形と丸形のとき、できる種子が丸形としわ形となるのは、Aa×Aaなので、純系ではない。よって間違い。

C 選んだ2つの種子の形が丸形としわ形のとき、できる種子が丸形のみになるのは、AA×aa となりどちらも純系なので正解。

D 選んだ2つの種子の形が丸形としわ形のとき、できる種子が丸形としわ形となるのは、Aa×aaなので、純系ではない。よって間違い。

E 選んだ2つの種子の形がしわ形としわ形のとき、できる種子がしわ形のみになるのは、aa×aaとなるので正解。

■大問3

酸化銅に炭素粉末を加えて加熱したときの化学変化について調べるため、次の[実験]を行った。

[実験]

① 黒色の酸化銅4.00gと乾燥した炭素粉末0.12gをよく混ぜ合わせ、試験管に入れた。

② ①の試験管をスタンドに取り付け、ビーカーに石灰水を入れて、図1のような装置を組み立てた。

③ ガスバーナーに点火し、試験管を十分に加熱して気体を発生させ、この気体をビーカーの石灰水に通して、石灰水のようすを観察した。

④ 気体が発生しなくなってから、ガラス管をビーカーから取り出し、その後、ガスバーナーの火を消してから、ピンチコックでゴム管をとめた。

⑤ 試験管を室温になるまで冷ましてから、試験管内の物質のようすを観察し、その後、試験管内の物質の質量を測定した。

⑥ 試験管内の物質の一部をろ紙の上に取り出して、この物質を薬さじで強くこすり、ようすを観察した。

⑦ 酸化銅の質量は4.00gのまま、乾燥した炭素粉末の質量0.18g、0.24g、0.30g、0.36g、0.42gに変えて、①から⑥までと同じことを行った。

![[理科]酸化銅の還元反応](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/c54883c874df1f05e9ee7e22a17cb5a8-2-640x269.jpg)

[実験]の③では、石灰水が白くにごった。また、[実験]の⑥では、物質に赤色(赤茶色)の金属光沢が見られた。

表1は、[実験]の結果をまとめたものである。ただし、反応後の試験管の中にある気体の質量は無視できるものとする。

![[理科]酸化銅の還元反応](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/91848028dbe6ab8a4cdc62669215850a-2-640x187.jpg)

次の(1)から(4)までの問いに答えなさい。

(1) この[実験]において、試験管内で起こった化学変化について説明した文として最も適当なものを、次のアからカまでの中から選びなさい。

ア 反応した物質は酸化銅のみであり、このとき、酸化銅は還元された。

イ 反応した物質は酸化銅のみであり、このとき、酸化銅は酸化された。

ウ 反応した物質は酸化銅と炭素であり、このとき、どちらも還元された。

エ 反応した物質は酸化銅と炭素であり、このとき、どちらも酸化された。

オ 反応した物質は酸化銅と炭素であり、このとき、酸化銅は還元され、炭素は酸化された。

カ 反応した物質は酸化銅と炭素であり、このとき、酸化銅は酸化され、炭素は還元された。

解答 :オ

解説 :[実験]より、反応した物質は酸化銅と炭素である。このとき、酸化銅は還元、炭素は酸化される。

(2) 次の文章は、[実験] の④の操作について説明したものである。文章中の( I )と(Ⅱ)にあてはまるものとして最も適当なものを、下のアからオまでの中からそれぞれ選びなさい。

『[実験]の④で、ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管をビーカーから取り出した理由は、( I )である。また、ピンチコックでゴム管をとめた理由は、(Ⅱ)である。 』

ア 試験管の中で発生した気体を集めるため

イ 試験管の中で発生した気体を取り除くため

ウ 試験管の中に空気が入り込むのを防ぐため

エ 試験管の中に石灰水が流れ込むのを防ぐため

オ 試験管の中の物質が押し出されることを防ぐため

解答 :Ⅰ:エ Ⅱ:ウ

解説 :ガラス管をビーカーから取り出した理由は、石灰水が逆流して試験管内に流れ込むのを防ぐためである。ピンチコックでゴム管をとめた理由は、試験管内に酸素が入るのを防ぐためである。

(3) 酸化銅の質量を3.60g、炭素粉末の質量を0.24gに変えて、[実験]の①から⑥までと同じことを行ったとき、反応後の試験管内にある黒い物質の質量として最も適当なものを、次のaからfまでの中から選びなさい。また、この黒い物質の化学式として最も適当なものを、次のアからウまでの中から選びなさい。

a 0.03 g b 0.04 g c 0.27 g d 0.30 g e 0.32 g f 0.40 g

ア C イ Cu ウ CuO

解答 :質量:f 化学式:ウ

解説 :黒い物質は、CかCuOのどちらかだと考えられる。Cuは赤色なので、イは間違い。

次に、表1の右から3番目(過不足なく反応しているもの)を使って解いていく。

酸化銅が4.00g、炭素が0.30gのときに過不足なく反応して3.2gの銅が得られたとあるので、

CuO+C→Cu+CO₂

質量保存の法則より、CO₂は4.00+0.30-3.2=1.1g となる。

CuOをCuとOに分けて考えるとき、Cu:O=4:1 なので

Cu=4×4/5=3.2、O=4×1/5=0.8 ・・・①

となる。

これを使って、今回の問題を解いていくと、

CuO=3.6,C=0.24であり、

CuOをCuとOに分けた時、Cu:O=4:1 なので

Cu=3.6×4/5=2.88、O=3.6×1/5=0.72 となる。

①より、O:C=0.8:0.3=8:3

過不足なく反応するためには、炭素は、0.72×3/8=0.27g必要になる。

この実験には、Cが0.24gなので過不足なく反応するには足りないことになる。このことから、炭素は全部反応し、酸化銅は反応しきらず一部残ると考えられる。つまり、ウのCuOが黒い物質である。

次にCについて計算すると、

0.24×8/3=0.64 つまり、酸素0.64gが反応する。

よって、CuOのCuは0.64×4=2.56であり、銅2.56gも反応する。

よって、0.64+2.56=3.2。(炭素0.24gに反応する酸化銅は3.2gだとわかる。

もともと酸化銅は3.6gあるので、残る酸化銅は

3.6-3.2=0.4g

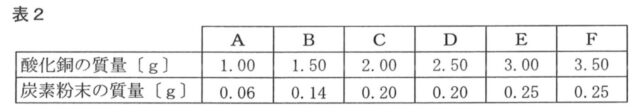

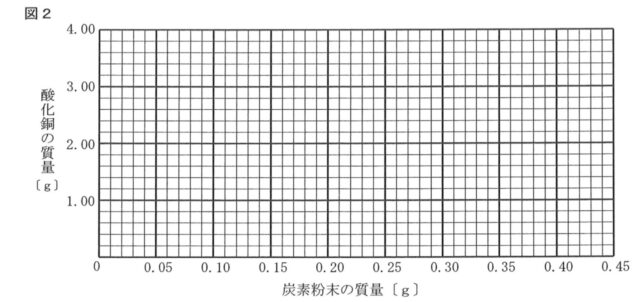

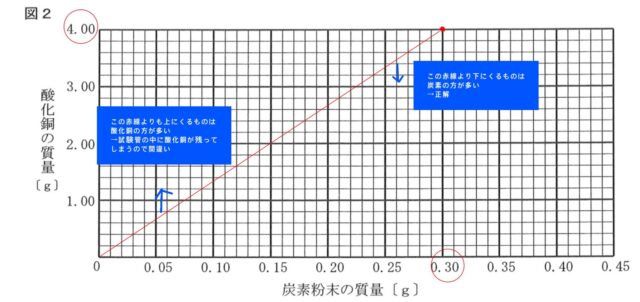

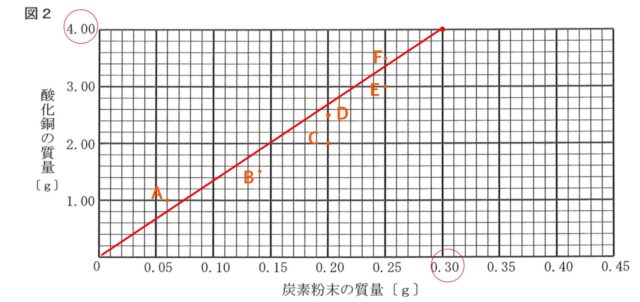

(4) 酸化銅の質量と炭素粉末の質量を表2のAからFまでのように変えて、[実験]の①から⑥までと同じことを行った。

表2のAからFまでのうち、反応後の試験管の中にある黒い物質が炭素のみとなる組み合わせとして最も適当なものを、下のアからクまでの中から選びなさい。

なお、図2を必要に応じて使ってもよい。

ア A、C イ A、F ウ C、D エ A、B、C オ D、E、F カ A、B、E、F キ B、C、D、E ク B、D、E、F

解答 :キ

解説 :⑶と同じ表1の右から3つ目の値をもとに、図2に直線を引く。

この時、引いた直線より下にくるものは炭素の方が多いということなので、反応後の試験管の中にある黒い物質が炭素のみであると言える。逆に、直線より上にくるものは、酸化銅の方が多いということになるので、試験管の中に酸化銅が残っていることになる。

よって、図2に表2のAからFのそれぞれの値に印をつけ、直線より下にくるものを選べばよい。

■大問4

電熱線に電流を流したときの発熱について調べるため、抵抗の異なる3本の電熱線A、B、Cと3つの同じ発泡ポリスチレン容器a、b、cを用いて、次の[実験1]から[実験4]までを行った。ただし、[実験2]から[実験4]までにおいて、発泡ポリスチレン容器の中にある電熱線で生じた熱は、全て水の温度上昇に使われるものとする。

なお、電熱線Cの抵抗は、電熱線Aの抵抗の2倍であることがわかっている。

[実験1]

① 図1のように、電源装置、スイッチ、電流計、電熱線A、電圧計を導線で接続した。

② 回路のスイッチを入れ、電圧計が示す電圧を0Vから少しずつ変化させながら、電圧と電流の関係を調べた。

図2は、[実験1]の結果をグラフに表したものである。

[実験2]

① 2つの空の発泡ポリスチレン容器a、bのそれぞれに、室温で同じ質量の水を入れた。

② 図3のように、電源装置、スイッチ、電熱線A、電圧計を導線でつなぎ、電熱線Aを発泡ポリスチレン容器aの水の中に入れた。

③ 回路のスイッチを入れ、電圧計の目盛りがある値を示すように電源装置を調整した。

④ 発泡ポリスチレン容器aの水の温度を測定し、すぐにストップウォッチのスタートボタンを押した。

⑤ 発泡ポリスチレン容器aの水をかき混ぜながら、水の温度を1分ごとに測定した。

⑥ 次に、電熱線Aを電熱線Bに、発泡ポリスチレン容器を発泡ポリスチレン容器bにかえて、②から⑤までと同じことを行った。

ただし、電圧計の目盛りが③と同じ値を示すように電源装置を調整した。

図4は、[実験2]の結果をグラフに表したものである。

[実験3]

① 2つの空の発泡ポリスチレン容器a、cのそれぞれに、室温で[実験2]の①と同じ質量の水を入れた。

② 5のように、並列につないだ電熱線Aと電熱線Cを、電源装置、スイッチ、電圧計と導線でつなぎ、電熱線Aを発泡ポリスチレン容器aの水の中に、電熱線Cを発泡ポリスチレン容器cの水の中に入れた。

③ 回路のスイッチを入れ、電圧計の目盛りが[実験2]の③と同じ値を示すように電源装置を調整した。

④ 発泡ポリスチレン容器a、cの水の温度をそれぞれ測定し、すぐにストップウォッチのスタートボタンを押した。

⑤ 発泡ポリスチレン容器a、cの水をかき混ぜながら、それぞれの水の温度を1分ごとに測定した。

[実験4]

① 2つの空の発泡ポリスチレン容器a、cのそれぞれに、室温で[実験2]の①と同じ質量の水を入れた。

② 図6のように、直列につないだ電熱線Aと電熱線Cを、電源装置、スイッチ、電圧計と導線でつなぎ、電熱線Aを発泡ポリスチレン容器aの水の中に、電熱線Cを発泡ポリスチレン容器cの水の中に入れた。

③ 回路のスイッチを入れ、電圧計の目盛りが[実験2]の③と同じ値を示すように電源装置を調整した。

④ 発泡ポリスチレン容器a、cの水の温度をそれぞれ測定し、すぐにストップウォッチのスタートボタンを押した。

⑤ 発泡ポリスチレン容器a、cの水をかき混ぜながら、それぞれの水の温度を1分ごとに測定した。

次の(1)から(4)までの問いに答えなさい。

(1) [実験1]で用いた電熱線Aの抵抗は何か。最も適当なものを、次のアからオまでの中から選びなさい。

ア 0.25 Ω イ 0.50Ω ウ 1.0Ω エ 2.0Ω オ 4.0Ω![[中学理科]電流と電熱線](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/ae62bfa46abc96b68675416f82ade6ff-1-640x529.jpg)

![[中学理科]電流と電圧](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/7643cc6016bc44018039e035b99102bb-640x402.jpg)

![[中学理科]電流と電熱線](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/28d4cb6ef2a312765cf327550846c276-620x640.jpg)

![[中学理科]電流と電熱線](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/e6b6de1118485c6b301386fe68f13ed9-1-640x506.jpg)

![[中学理科]電流と電熱線](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/43208f9f883e3e030bbdf5f3ef3c0644-1-495x640.jpg)

![[中学理科]電流と電熱線](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/e31542b238a8b0e91347527b6f5029aa-1-640x472.jpg)

解答 :エ

解説 :図2より、2(V)÷1(A)=2Ω

(2) [実験2]の結果から、電熱線Aの抵抗と電熱線Bの抵抗の比として最も適当なものを、次のアからケまでの中から選びなさい。

ア A:B=1:1 イ A:B=1:2 ウ A:B=1:3

エ A:B=1:4 オ A:B=2:1 カ A:B=2:3

キ A:B=3:1 ク A:B=3:2 ケ A:B=4:1

解答 :エ

解説 :図4より、容器bは6分で2℃上昇しており、容器aは6分で8℃上昇しているので、aの方が8÷2=4倍 上昇していると分かる。

つまり、aの方が4倍電気が流れやすい=抵抗が小さいと考えられる。bの方もaより電気が流れにくい=抵抗が大きいとなる。

これより、bの方がaよりも4倍抵抗の値が大きいと分かるのでエを選ぶ。

(3)次の文章は、[実験3]について述べたものである。文章中の( I )と(Ⅱ)にあてはまるものとして最も適当なものを、( I )には下の×からzまでの中から、(Ⅱ)には下のアからコまでの中からそれぞれ選びなさい。

『[実験3]では電熱線A、Cは並列接続であり、電熱線Cの抵抗が電熱線Aの抵抗の2倍であることから発泡ポリスチレン容器aの水の温度と、発泡ポリスチレン容器cの水の温度の間には、( I )という関係がある。 発泡ポリスチレン容器aの水の温度が4.0℃上昇するのは、ストップウォッチのスタートボタンを押してから(Ⅱ)分後である。』

× 発泡ポリスチレン容器aの水の温度は、発泡ポリスチレン容器cの水の温度より高い

y 発泡ポリスチレン容器aの水の温度は、発泡ポリスチレン容器cの水の温度より低い

z 発泡ポリスチレン容器aの水の温度は、発泡ポリスチレン容器cの水の温度と同じ

ア 1 イ 2 ウ 3 エ 4 オ 6 カ 9 キ 12 ク 18 ケ 24 コ 27

解答 :Ⅰ:x Ⅱ:ウ

解説 :Ⅰ ⑴より、電熱線Aの抵抗が2Ωであり電熱線Cの抵抗は電熱線Aの2倍なので、電熱線Cの抵抗は4Ω。

図5より、並列つなぎなので電圧は等しく、抵抗が少ない方が電流が多く流れるので、電熱線Aの方が電流が大きくなる。電流が大きいと温度も高くなるので、aの容器の方が温度が高くなる。

Ⅱ 図3と図5で、電源をどちらも10Vと置いたとき、図3の方の電熱線Aに流れる電流は10÷2=5Aであり、10×5=50Wとなる。

図5の方の電熱線Aに流れる電流は、10÷2=5Aであり、10×5=50Wとなり、図3と図5のときのそれぞれの電熱線Aの電力は同じと分かる。

よって、容器aの水の温度が4℃上昇するときは、図4より、3分と求めることができる。

(4) [実験4]で発泡ポリスチレン容器aの水の温度が4.0℃上昇するのは、ストップウォッチのスタートボタンを押してから何分後か。最も適当なものを、次のアからコまでの中から選びなさい。

ア 1分後 イ 2分後 ウ 3分後 エ 4分後 オ 6分後

カ 9分後 キ 12分後 ク 18分後 ケ 24分後 コ 27分後

解答 :コ

解説 :図6の電源を10Vとしたとき、電熱線Aは2Ω、電熱線Cは4Ωで、直列つなぎより抵抗は2+4=6Ωとなる。この時の電流は、10÷6=10/6A。

電熱線Aの電圧は10/6×2=10/3V。これより、10/6×10/3=100/18Wとなる。

⑶より、50Wのとき4℃上昇するのに3分かかっているとあるので、50W:3分=100/18W:□分 □=27分

■大問5

ある地域で、地点A、B、C、D、E、F、G、Hにおいて地表から深さ24mまでの地層を調査した。地点A、B、C、D、E、F、G、Hは、上空から見ると、図1のように等間隔で一直線上に並んでいる。表は地点A、B、C、D、E、F、G、Hの標高をまとめたものである。また、図2は、地点C、Fにおける地層のようすを模式的に表したものである。

図2で示されるそれぞれの地層を調べたところ、地点FのX層からは、シジミの化石が発見され、このシジミの化石を含む砂岩の層は地点Cの地層中にも存在していた。また、地点CのY層には、石灰岩かチャートのいずれかのれきが含まれていた。

ただし、この地域の地層は互いに平行に重なっており、上下の逆転や断層はなく、ある方向に一定の割合で傾いているものとする。また、この地域では、火山の噴火が過去に1回だけ起こったことがわかっている。

![[中学理科]地表を読み解く](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/2440582188b002fe0876c0b98fd70f1d-1-640x124.jpg)

![[中学理科]地表を読み解く](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/5abb643fc6f3669f183cd1da2aec4ec5-1-640x135.jpg)

![[中学理科]地表を読み解く](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/d25c932c087eeda1f76daf91dfd2e4d1-1-640x568.jpg)

次の(1)から(4)までの問いに答えなさい。

(1) X層で発見されたシジミの化石採集して手に持ち、ルーペを用いて観察した。このときの手順について述べた文として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア ルーペを化石に近づけ、ルーペと化石を一緒に前後に動かしてピントを合わせる。

イ ルーペを化石に近づけ、ルーペだけを前後に動かしてピントを合わせる。

ウ ルーペを目に近づけ、ルーペだけを前後に動かしてピントを合わせる。

エ ルーペを目に近づけ、化石だけを前後に動かしてピントを合わせる。

解答 :エ

解説 :シジミの化石は手に持って観察することができるので、ルーペは自分の目に近づけたまま化石を前後に動かす。

(2) 次の文章は、X層で発見されたシジミの化石とその地層について述べたものである。文章中の( I )から(Ⅲ)までにあてはまる語句として最も適当なものを、( I )には下のaまたはbから、(Ⅱ)には下の×からzまでの中から、(Ⅲ)には下のアからウまでの中からそれぞれ選びなさい。

『シジミの化石から、地層が堆積した当時の環境を推定することができる。このような化石を( I )化石という。X層からシジミの化石が発見されたことから、X層が堆積した当時の環境が(Ⅱ)であったことがわかる。

また、地点Cの地表から24mまでの地層を調べると、X層で発見されたシジミを含む砂岩の層は(Ⅲ)。 』

a 示相 b 示準

× 深い海底 y 湖や河口 z 陸地

ア 地点Cの地表から4mの深さまでの層である

イ 地点Cの12mの深さから16mの深さまでの層である

ウ 地点Cの18mの深さから20mの深さまでの層である

解答 :Ⅰ:a Ⅱ:y Ⅲ:ア

解説 :

示相化石:地層が堆積した環境を推定するのに有効な化石

示準化石:地層の堆積した時代の推定に役立つ化石

シジミがいるのは、湖や河口。図2より、地点FのX層は地点Cの0から4mのところである。

(3)次の文章は、地点CのY層に含まれるれきを採集し、このれきが石灰岩とチャートのどちらかを調べるために行った実験と結果について述べたものである。文章中の( I )にあてはまる気体と(Ⅱ)にあてはまる語句として最も適当なものを、( I )には下のaからdまでの中から、(Ⅱ)には下のアまたはイからそれぞれ選びなさい。

『採集したれきにうすい塩酸を数滴たらし、れきのようすを観察したところ、あわが出た。このことから、このれきは石灰岩であるとわかった。なお、このとき発生した気体は( I )である。 また、採集したれきの表面をくぎで力を入れて強くこすった後、このれきの表面を観察すると、(Ⅱ)。

a 酸素 b 水素 c 二酸化炭素 d 塩素

ア 傷がついていた イ 傷はついていなかった

解答 :Ⅰ:c Ⅱ:ア

解説 :二酸化炭素は石灰岩にうすい塩酸をかけると発生する。チャートより、石灰岩の方が傷がつきやすい。

(4) 標高57mの位置に凝灰岩が含まれるのは、地点A、B、C、D、E、F、G、Hのどれか。最も適当なものを次のアからクまでの中から選びなさい。

ア 地点A イ 地点B ウ 地点C エ 地点D

オ 地点E カ 地点F キ 地点G ク 地点H

解答 :イ

解説 :図2の地点Cでは、凝灰岩は55mのところにあると分かる。地点Fでは、凝灰岩は49mのところにあることが分かる。これより、図1では、右にいくほど凝灰岩は標高が下がっていることになる。地点Cで55mに凝灰岩があることから地点Fとの距離も考慮すると、57mに凝灰岩が存在するのは地点Bである。

■大問6

次の⑴、⑵の問に答えなさい。 ⑴ 金属A、Bの密度を求めるため、次の[実験]を行った。

[実験]

① 金属柱A、Bの質量を測定した。

② 金属柱A、Bをそれぞれ糸でつるした。

③ メスシリンダーに水を50.0cm³入れ、糸でつるした金属柱Aの全体を水に沈めて、体積を測定した。

④ 金属柱Aを金属柱Bにかえて、③と同じことをした。

[実験]の結果、金属柱Aは質量が10.00g、体積3.7cm³であり、金属柱Bは質量が15.00gであった。また、金属柱A、Bの密度が同じであることがわかった。

金属柱Bの体積を測定したときの水面とメスシリンダーの目盛りのようすを模式的に表した図として最も適当なものを、次のアからオまでの中から選びなさい。ただし、糸の体積は無視できるものとする。

![[中学理科]物質の質量・メスシリンダー](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/787ee4b5f3431c5cdf03ec6c1c6145ef-1-640x202.jpg)

解答 :ウ

解説 :Aの密度(10÷3.7)=Bの密度(15×□). 10/3/7=15×□ □=5.55cm³=Bの体積

5.55cm³のBを50.0cm³の水が入ったメスシリンダーにいれると、目盛りは55.55cm³となる。

⑵ 次のⅠからⅣまでの文は、図のような顕微鏡の使い方について説明したものである。次のⅠからⅣまでの文の中から正しいものを全て選んでその組み合わせとして最も適当なものを、下のアからコまでの中から選びなさい。

『Ⅰ 視野の右上に見えた対象物を視野の中心に動かすときは、プレパラートを左下に動かす。

Ⅱ 観察する対象の大きさがわかっていないときは、初めは高倍率で観察する。

Ⅲ 接眼レンズの倍率をかえずに、レボルバーを回して対物レンズの倍率を10倍から40倍にかえると、対物レンズとプレパラートの間の距離は短くなる。

Ⅳ ピントを合わせるときは、接眼レンズをのぞきながら対物レンズとプレパラートを少しずつ遠ざける。』

ア Ⅰ、Ⅱ イ Ⅰ、Ⅲ ウ Ⅰ、Ⅳ エ Ⅱ、Ⅲ

オ Ⅱ、Ⅳ カ Ⅲ、Ⅳ キ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ク Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

ケ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ コ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

解答 :カ

解説 :

Ⅰ 視野の右上に見えた物体を視野の中心に移動させたいときは、物体を左下に動かしたい。この時プレパラートは動かしたい方向の反対に動かせばよいので、右上に動かす。→誤り

Ⅱ 初めは低倍率で観察する。→誤り