■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【神奈川】-社会

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

大問7

■大問1

問1 Kさんは、大西洋に面した地域について調べ、次の略地図と表1を作成した。これらについて、あとの各問いに答えなさい。なお、略地図中の緯線は赤道から、経線は本初子午線からそれぞれ15度ごとに引いたものである。また、[P][A]の矢印は、海流の向きを大まかに示したものである。

略地図

![[中学社会]地図](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/89f23c0c5fb2b667a536038c6f7c4068-2-640x354.jpg)

表1

![[中学社会]各国の輸出額の合計と輸出額が一位の品目(2022年)及び主な使用言語](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/6df13636cb3ec70c86d948b8cd2c7dfb-2-640x246.jpg)

(ア) ヨーロッパ州の気候について説明した次の文中の[あ][い]にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

『略地図中の[あ]の矢印で示された暖流の北大西洋海流と、上空をユーラシア大陸に向かって吹く[い]の影響を受けて、同程度の緯度の他の地域と比べて温暖である。』

1. あ:[P] い:季節風

2. あ:[P] い:偏西風

3. あ:[Q] い:季節風

4. あ:[Q] い:偏西風

解答 :4

解説 :ヨーロッパ州の温暖な気候は、北大西洋海流(暖流)と上空を吹く偏西風の影響を受けます。

(イ) 略地図中の緯線a~dのうち、赤道を示すものとして最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. a 2. b 3. c 4. d

解答 :4

解説 :略地図中の緯線は赤道から15度ごとに引かれています 。Dは南緯45度、Cは南緯30度、Bは南緯15度、Aが赤道となります。地図を見ると、dが最も南に位置し、赤道であると判断できます。

(ウ) 略地図と表1の国々について説明した次の文X, Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

『X:A~Gの国々のうち、「輸出額が一位の品目」の輸出額が最も大きい国は、Bの国である。

Y:A~Gの国々のうち、「輸出額の合計」に占める「輸出額が一位の品目」の輸出額の割合が最も大きいCの国は、モノカルチャー経済の国である。』

1. X:正 Y:正 2. X:正 Y:誤 3. X:誤 Y:正 4. X:誤 Y:誤

解答 :2

解説 :X: 各国の輸出額合計に占める1位品目の割合を計算し、輸出額の合計と掛け合わせると、Bが最も大きくなります。 Y: モノカルチャー経済とは、特定の一次産品に経済が依存している状態を指します。Cは機械類が輸出額の36.9%を占めていますが、これはモノカルチャー経済と断定できるほどの依存度ではありません 。

(エ) 略地図と表1に関する、次の会話文中の[う][え]にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

[会話文]

先生: A~Gの国々の中で、[う]は遠く離れた場所にあるにもかかわらず、表1中の「主な使用言語」が共通しています。この歴史的な背景としてどのようなことがあげられますか。

Kさん: [え]ことがあげられます。

先生:そのとおりです。

1. う: Aの国とFの国 え:Aの国がFの国を植民地として支配していた

2. う: Bの国とDの国 え:Bの国がDの国を植民地として支配していた

3. う: Cの国とFの国 え:Cの国がFの国の植民地支配から独立した

4. う: Eの国とGの国 え:Eの国がGの国の植民地支配から独立した

解答 :3

解説 :表1を見ると、Cの国とFの国はどちらも「スペイン語」を主な使用言語としています 。これは、歴史的に両国がスペインの植民地であったことに由来します。

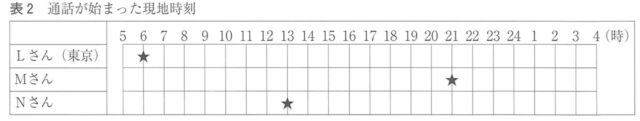

(オ) 東京にいるLさんは、略地図で示されたいずれかの都市にいるMさん、Nさんとオンラインによる同時通話をおこなった。次の表2の★は、この通話が始まった現地時刻を示している。この通話が始まったときにMさんとNさんがいた都市の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、サマータイムは考えないものとする。

表2

1. Mさん: ロサンゼルス Nさん: ニューヨーク

2. Mさん: ロサンゼルス Nさん: ロンドン

3. Mさん: ニューヨーク Nさん:ロサンゼルス

4. Mさん: ニューヨーク Nさん: ロンドン

5. Mさん: ロンドン Nさん: ロサンゼルス

6. Mさん: ロンドン Nさん: ニューヨーク

解答 :5

解説 :東京が00:00のとき、ロサンゼルス(Mさん)は前日の07:00、ニューヨーク(Nさん)は前日の10:00となります。図の時間の流れと一致します。

■大問2

問2 Kさんは、宮城県仙台市について調べ、次の資料1~資料3を作成した。これらについて、あとの各問いに答えなさい。

資料1

![[中学社会]日本地図(仙台市の位置)](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/e03fb0a13ec81b92a5ec1850ce082d77-2.jpg)

資料2

![[中学社会]仙台市とその周辺の市や町のおおよその位置とその特徴](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/5fc788ae7ae6657fcc2b75113718e167-2-640x356.jpg)

資料3

![[中学社会]東日本大震災における津波の浸水区域と主な宅地被災箇所](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/c54883c874df1f05e9ee7e22a17cb5a8-2-640x342.jpg)

(ア) 次のグラフA~Cは、資料1で示した都市の気温と降水量を示したものである。グラフと都市の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

グラフA~C

![[中学社会]気温と降水量のグラフ](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/91848028dbe6ab8a4cdc62669215850a-2-640x251.jpg)

1. A:仙台市 B: 松本市 C:岡山市

2. A:仙台市 B: 岡山市 C:松本市

3. A:松本市 B: 仙台市 C:岡山市

4. A:松本市 B: 岡山市 C:仙台市

5. A:岡山市 B: 仙台市 C:松本市

6. A:岡山市 B: 松本市 C:仙台市

解答 :5

解説 :各グラフはそれぞれの都市の気候特性を反映しています。

グラフA(松本市): 内陸性気候のため、夏と冬の気温差が大きく、降水量は比較的少ない特徴があります。

グラフB(仙台市): 太平洋側の気候で、年間を通して比較的降水量があり、冬の降水量は少なめです。

グラフC(岡山市): 瀬戸内海式気候で、年間を通して降水量が非常に少ないのが特徴です。

(イ) 資料2中の[あ][い]にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ: リマン海流 い: 対馬海流

2. あ: 対馬海流 い: リマン海流

3. あ: 親潮(千島海流) い:黒潮(日本海流)

4. あ: 黒潮(日本海流) い:親潮(千島海流)

解答 :3

解説 :三陸沖では、寒流の親潮と暖流の黒潮がぶつかり合います。

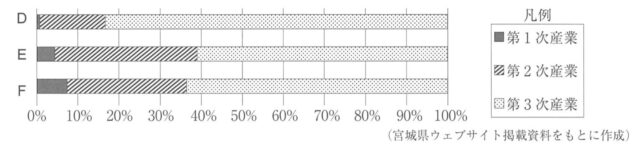

(ウ) 次のグラフD~Fは、資料2で示した市や町における、2020年の産業別就業者の割合を示したものである。グラフと市または町の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

グラフ

1. D:仙台市 E: 大和町 F:石巻市

2. D:仙台市 E: 石巻市 F:大和町

3. D:大和町 E: 仙台市 F:石巻市

4. D:大和町 E: 石巻市 F:仙台市

5. D:石巻市 E: 仙台市 F:大和町

6. D:石巻市E: 大和町 F:仙台市

解答 :1

解説 :

D: 仙台市(第三次産業が中心の県庁所在地)

E: 大和町(第二次産業が多い工業団地)

F: 石巻市(第一次産業が多い漁業の町)

(エ) Kさんは、資料3で示した地域の自然災害や防災について調査した。資料3及びこの調査について述べた次の文X~Zの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

『X 津波の浸水区域の広がりについて調べるために、資料3の様々な地点の標高を調査する。

Y 「主な宅地被災箇所」は、津波による被害が大きい、仙台駅を通る線路の東側にのみみられる。

Z 津波の浸水区域の今後の対策を考えるために、自然災害伝承碑や地域に関する資料を調査する。』

1. X:正 Y:正 Z:正

2. X:正 Y:正 Z:誤

3. X:正 Y:誤 Z:正

4. X:正 Y:誤 Z:誤

5. X:誤 Y:正 Z:正

6. X:誤 Y:正 Z:誤

7. X:誤 Y:誤 Z:正

8. X:誤 Y:誤 Z:誤

解答 :3

解説 :

X: 津波浸水区域の調査には標高が重要です。

Y: 資料3を見ると、被災箇所は線路の西側にもあります。

Z: 自然災害伝承碑は過去の災害情報を伝え、対策に役立ちます。

(オ) Kさんは、東日本大震災からの復興について調べ、次の表とメモを追加で作成した。メモ中の[う][え]にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

≪メモ≫

被災地では、非営利組織である[う]法人やボランティアが様々な支援をおこないました。また、復興を願って、東北地方の伝統的な祭りを一堂に集めた「東北六魂祭」が開催されました。

表から、「東北六魂祭」の開催地は、すべて[え]であることがわかります。

1. う: NGO え:政令指定都市

2. う: NPO え:政令指定都市

3. う: NGO え:県庁所在地

4. う: NPO え:県庁所在地

解答 :4

解説 :被災地支援はNPO法人やボランティアが担い、東北六魂祭の開催地はすべて県庁所在地でした。

■大問3

問3 Kさんは、古代から近世にかけての日本と中国のかかわりについて調べ、次のレポートを作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

≪レポート≫

1 古代の日本と中国

日本列島では、中国や朝鮮とのかかわりを通じて国家の形成が進みました。①日本列島の小国(クニ)の王や大和政権 (ヤマト王権)の王たちは、中国の皇帝に使いを送ることで、先進的な文物や日本列島内での優越的な地位を手に入れようとしました。また、②中国や朝鮮半島から多くの人びとが古代の日本に渡り、技術や文化を伝えました。

2 中世の日本と中国

次の資料1は、[あ]と明軍の戦いを示しています。明は日本に[あ]の取り締まりを求め、これに応じた[い]によって日明貿易(勘合貿易)が始まりました。

資料1

![[中学社会]倭寇と明軍の戦い](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/ae62bfa46abc96b68675416f82ade6ff-1-640x224.jpg)

3 近世の日本と中国

江戸時代に外国との貿易は、③「四つの窓口」を通しておこなわれ、中国との貿易はその一つである④長崎でおこなわれました。

(ア) 下線①に関する次のできごとⅠ~Ⅲを年代の古い順に並べたものとして最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

I 大和政権(ヤマト王権)の王たちが、たびたび中国の南朝に使いを送った。

II 奴国の王が漢 (後漢)に使いを送り、金印を与えられた。

Ⅲ 邪馬台国の女王 (卑弥呼) が魏に使いを送り、称号と金印、銅鏡を与えられた。

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ

2.Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ

3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ

4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ

5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ

6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

解答 :4

解説 :

Ⅰ: 奴国の王が漢に金印を与えられた(1世紀)

Ⅱ: 邪馬台国の女王(卑弥呼)が魏に使いを送り、称号と金印、銅鏡を与えられた(3世紀)

Ⅲ: 大和政権の王たちが中国の南朝に使いを送った(5世紀)

(イ) 下線②について述べた文として最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 鑑真によって、仏教における正式な決まりごとである戒律が日本に伝えられた。

2. 新しい建築様式によって、東大寺南大門が再建された。

3. 観阿弥·世阿弥親子によって、現在まで続く能が大成された。

4. 活版印刷術によって、『平家物語』などの書物が印刷された。

解答 :1

解説 :鑑真が日本に仏教の正式な戒律を伝えました。

(ウ) レポート中の[あ][い] にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ: 足軽 い: 北条時宗

2. あ: 足軽 い: 後醍醐天皇

3. あ: 足軽 い: 足利義満

4. あ: 倭寇 い: 北条時宗

5. あ: 倭寇 い: 後醍醐天皇

6. あ: 倭寇 い: 足利義満

解答 :6

解説 :資料1は倭寇と明軍の戦い。倭寇の取り締まりを求められた明に対し、足利義満が日明貿易を始めました。

(エ)下線③について、「四つの窓口」のいずれかで、17世紀半ばから19世紀半ばまでにおこったできごととして最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. アイヌの人びととの交易がおこなわれた。

2. ポルトガル人によって、日本に初めて鉄砲が伝わった。

3. 宋との貿易の利益に着目した平清盛が、港を整備した。

4. 大塩平八郎が、反乱をおこした。

解答 :1

解説 :江戸時代の「四つの窓口」の一つに、松前藩とアイヌの人々との交易がありました。

(オ) 下線④に関して、Kさんは、「江戸時代の長崎に滞在している人びとの様子は、どのようなものであったのだろうか。」という学習課題を設定し、次の資料2を用意しメモを作成した。あとの文a~dのうち、資料2とメモに関して正しく述べた文を二つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

資料2

![[中学社会]「唐蘭館絵巻」の一部](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/7643cc6016bc44018039e035b99102bb-1-640x486.jpg)

≪メモ≫

資料2は、オランダ商館の医者であるシーボルトと深い関係のある人物によって描かれたもので、唐人屋敷でおこなわれた龍踊とよばれる芸能の様子を表しています。龍踊はもともと中国の催し物ですが、唐人屋敷の近くに住んでいた日本の町民がこれを教わり、現在でも長崎独特の芸能として残っています。(長崎市ウェブサイト掲載資料をもとに作成)

『a 長崎に滞在していた外国の人びとは、住む場所や行動などを制限されていた。

b 中国の人びとと日本の人びとが、貿易以外で接触することはなかった。

c 長崎に滞在していた外国の人びとの中には、私塾をひらいて医学を教えた者もいた。

d 資料2とメモは、江戸時代の上方の文化が現在まで伝わっていることを示す例である。』

1. a,b

2. a,c

3. a,d

4. b,c

5. b,d

6. c,d

■大問4

問4 Kさんは、近現代の日本における歌や音楽の歴史について調べ、次のレポートを作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

≪レポート≫

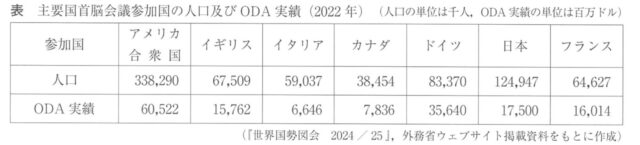

1 社会の混乱と歌

資料は、幕末の人びとが「ええじゃないか」ととなえながら、歌い踊った様子を描いたものです。この騒動のほか、世直しを願う人びとによる百姓一揆や[あ]が各地で発生しました。

資料

2 近代国家としての日本と歌

幕末から一連の改革が進められ、日本は近代国家となりました。自由民権運動が全国に広がるとともに、①「権利幸福きらいな人に自由湯(注)をば飲ませたい」の歌詞で知られる「オッペケペー節」が流行しました。

(注)自由湯:当時使われていた薬と自由党をかけた表現。

3 音楽の統制

日本では、②第二次世界大戦が始まると、アメリカ合衆国やイギリスの音楽を聴くことが制限されるようになりました。

4 歌の流行

③第二次世界大戦後に連合国軍総司令部 (GHQ) の指示による民主化が進む中で、人びとは多様な音楽を聴くことができるようになりました。さらに、[い]の時期にテレビが普及したことで、人びとと音楽のかかわりに変化がもたらされました。

(ア) レポート中の[あ][い]にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ: 米騒動 い: 大戦景気

2. あ: 米騒動 い: 高度経済成長

3. あ: 打ちこわし い: 大戦景気

4. あ: 打ちこわし い: 高度経済成長

解答 :4

解説 :あ:幕末の世直し騒動には打ちこわしがありました。 い:戦後、テレビが普及したのは高度経済成長期です。

解答 :4

解説 :

あ:幕末の世直し騒動には打ちこわしがありました。

い:戦後、テレビが普及したのは高度経済成長期です。

(イ) 資料について Kさんは「江戸時代末期に人びとが世直しを願った背景には、どのようなことがあるのだろうか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するための調査として最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. この時期の身分制度に着目し、全国水平社の活動について調査する。

2. この時期の物価の変動に着目し、日本と欧米諸国との貿易について調査する。

3. この時期の人びとの労働環境に着目し、社会主義の思想の影響について調査する。

4. この時期の人びとに課せられた税や負担に着目し、地租改正の内容について調査する。

解答 :2

解説 :「ええじゃないか」は幕末の経済混乱、特に物価変動が背景にあり、開国による貿易も影響しました。

(ウ) 下線①でたとえられた、明治時代の「権利」と「自由党」について述べた次の文X, Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

『X 福沢諭吉は、人間の自由や権利などの、欧米の思想を日本に紹介した。

Y 自由党は、憲政会(のちの立憲民政党) と交互に政権を担当した。』

1. X:正 Y:正 2. X:正 Y:誤 3. X:誤 Y:正 4. X:誤 Y:誤

解答 :2

解説 :

X: 福沢諭吉は『学問のすすめ』で自由や権利を説きました。

Y: 自由党が政権を担ったのは立憲政友会とです。

(エ) 下線②に関して、次の表は、Kさんが第二次世界大戦中におこったできごとを年代の古い順に並べたものである。表中の[う][え][お]にあてはまるできごと I~Ⅲの組み合わせとして最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

[表]第二次世界大戦中におこったできごと

・日ソ中立条約が結ばれた。

・[う]

・日本を直接爆撃できる距離にあるサイパン島が、アメリカ合衆国によって占領された。

・[え]

・広島に原子爆弾が投下された。

・[お]

・日本がポツダム宣言を受け入れた。

『I ソ連が日本に宣戦布告し、満州などへ侵攻した。

Ⅱ 東京大空襲によって、一夜で約10万人が犠牲となった。

Ⅲ 日本がフランス領インドシナの南部に軍隊を進めた。

1. う:Ⅰ え:Ⅱ お:Ⅲ

2. う:Ⅰ お:Ⅲ え:Ⅱ

3. う:Ⅱ え:Ⅰ お:Ⅲ

4. う:Ⅱ え:Ⅲ お:Ⅰ

5. う:Ⅲ え:Ⅲ お:Ⅱ

6. う:Ⅲ え:Ⅱ お:Ⅰ

解答 :6

解説 :

Ⅲ: 日本がフランス領インドシナ南部に進駐(1941年7月)

Ⅰ: ソ連が日本に宣戦布告し侵攻(1945年8月)

Ⅱ: 東京大空襲(1945年3月)

(オ)下線③の具体例について述べた文として最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 政府は、官営の工場などを財閥に売り渡した。

2. 衆議院議員選挙法が改正され、満25歳以上の男性のみに選挙権が与えられた。

3. 政府は、地主がもつ小作地の多くを強制的に買い上げて、小作人に安く売り渡した。

4. 満6歳以上の子どもが小学校に通う制度が、初めて定められた。

解答 :3

解説 :これはGHQによる農地改革で、戦後の民主化政策の一環です。

■大問5

問5 新しい紙幣の発行について興味をもったKさんは、貨幣について調べ、次のレポートを作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

≪レポート≫

1 貨幣の三つの機能

〇 ①代金を支払う際における交換機能があります。

〇将来に向けて貯めておくことができる機能があります。

〇 価値の大きさを、②金額で表す機能があります。

2 紙幣の発行

2024年から発行された日本の新たな一万円札には、近代的③企業の創立と発展に尽力した、渋沢栄一の肖像が印刷されています。日本では、④日本銀行が紙幣を、政府が硬貨を発行しています。

3 支払い手段の変化

日本では、近年、クレジットカード決済や二次元コード・バーコード決済、電子マネー決済などを活用した⑤キャッシュレス決済の普及が進んでいます。

(ア) 下線①に関して述べた文として最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 店頭での商品の売買における契約は、売り手と買い手が売買に合意した時点では成立せず、支払いが済んではじめて成立する。

2. 企業が労働者に支払う賃金の上限は、法律によって定められている。

3. 社会保険に加入することによって、病院で治療を受けた患者が支払う医療費は、一部で済むことがある。

4. 消費者が商品を購入したときの支払いとともに負担する税は、所得税である。

解答 :3

解説 :貨幣の交換機能は、商品の代金を支払う際に貨幣が用いられることです。

(イ) 下線②に関して、金額や物価について述べた次の文X~Zの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

『X 日本では、企業の自由な価格競争を制限するために独占禁止法が制定された。

Y 外国為替市場において、円が売られる動きが進むと、為替レートは円高になりやすい。Z 日本における鉄道や乗合バスの運賃は、政府や地方公共団体は管理していない。』

1. X:正 Y:正 Z:正

2. X:正 Y:正 Z:誤

3. X:正 Y:誤 Z:正

4. X:正 Y:誤 Z:誤

5. X:誤 Y:正 Z:正

6. X:誤 Y:正 Z:誤

7. X:誤 Y:誤 Z:正

8. X:誤 Y:誤 Z:誤

解答 :8

解説 :

X. この記述は誤りです。独占禁止法の主な目的は、公正で自由な競争を促進することにあります。企業間の自由な価格競争そのものを制限するのではなく、価格カルテルなどの不公正な行為によって競争が阻害されることを防ぐために制定されています。

Y. この記述は誤りです。外国為替市場において円が売られる量が増えると、円の供給が需要を上回り、円の価値は相対的に下がります。これにより、為替レートは円安になりやすくなります。

Z. この記述は誤りです。鉄道や乗合バスの運賃は、公共性の高いサービスであるため、政府や地方公共団体による許認可や上限設定などの形で管理・規制されています。企業が完全に自由に運賃を設定できるわけではありません。

(ウ)下線③に関して、現代の日本における企業について述べた文として最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 雇用全体に占める従業者数の割合は、大企業よりも中小企業の方が大きい。

2. 私企業の種類は、株式会社などの共同企業(法人企業)のみである。

3. 株式会社が倒産した場合、株主は出資金を失うだけでなく、会社の債務などを返す義務が生じる。

4. 企業が銀行からお金を借りる金融のしくみは、直接金融とよばれる。

解答 :1

解説 :

1. これは正しい記述です。日本では、企業数の大部分を中小企業が占めており、雇用全体に占める中小企業の従業員割合も非常に大きいです。

2. これは誤りです。私企業には、株式会社のような法人企業だけでなく、個人事業主のような個人企業も存在します。

3. これは誤りです。株式会社の株主は「有限責任」であり、会社が倒産しても、出資した金額以上の責任を負うことはありません。会社の債務を直接弁済する義務は生じません。

4. これは誤りです。企業が銀行などの金融機関から資金を借り入れるのは「間接金融」と呼ばれます。株式や社債の発行によって投資家から直接資金を調達するしくみが「直接金融」です。

(エ)図は、下線④による金融政策の一例を模式的に示したものである。国債の説明をX、Yから、図から考えられることをa、bから、最も適するもおのをそれぞれ一つずつ選んだときの組み合わせを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

図

![[中学社会]日本の金融政策](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/e6b6de1118485c6b301386fe68f13ed9-1-640x616.jpg)

〈国債の説明〉

X 国の歳出に対する歳入の不足を補うために発行される。

Y 日本銀行が発行する。

〈図から考えられること〉

a 日本銀行が国債を買い取って市場に流通する国債の量を減らすことによって、国の歳出における国債費を減らすことができる。

b 日本銀行が一般の銀行から国債を買い取ることで、一般の銀行が所有する資金の量が増え、その結果、一般の銀行は貸出金利を引き下げることがある。

1. Xとa 2. Xとb 3. Yとa 4. Yとb

解答 :2

解説 :〈国債の説明〉について

X. これは正しい説明です。国債は、国の財政において歳入(税金など)だけでは歳出(国の支出)をまかないきれない場合に、不足分を補うために発行されます。

Y. これは誤った説明です。国債を発行するのは政府(財務省)であり、日本銀行ではありません。日本銀行は、金融政策の一環として国債を売買することはありますが、発行者ではありません。

したがって、国債の説明として適切なのは「X」です。

〈図から考えられること〉について

a. これは誤った説明です。日本銀行が国債を買い取ることは、金融市場への資金供給(金融緩和)を目的とした操作であり、政府の「国債費」(国債の利払い費など)を直接減らす効果はありません。国債の償還や利払いは、政府の財政責任です。

b. これは正しい説明です。日本銀行が一般の銀行から国債を買い取る(買いオペレーション)と、一般の銀行の資金(預金準備金)が増加します。これにより、銀行はより多くの資金を企業などに貸し出す余裕ができ、その結果として貸出金利を引き下げることがあります。これは金融緩和の典型的な効果です。

したがって、図から考えられることとして適切なのは「b」です。

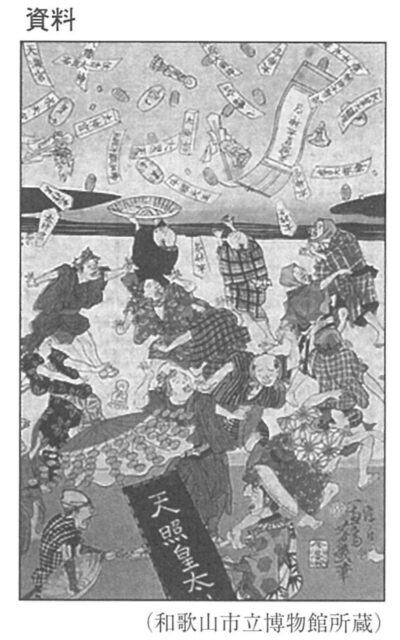

(オ)下線⑤に関して、次の表から読み取れることとして最も適することを、レポートを参考にしながら、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

1. 「現金で支払いたい」と考えている人の割合は、表中の年齢階層が高くなるにつれて大きくなる。

2. 表中のいずれの年齢階層においても、7割以上の人々が、キャッシュレス決済で支払いたいと考えている。

3. 表中のいずれの年齢階層においても、キャッシュレス決済のうち、「二次元コード・バーコード決済で支払いたい」と考えている人の割合が最も大きい。

4. キャッシュレス決済で支払いたいと考えている人の割合が最も大きいのは、表中の年齢階層のうち「18~29歳」である。

解答 :2

解説 :1. データを見ると、一貫して高くなるわけではなく、途中で増減が見られるため、この記述は誤りです。

2. キャッシュレス決済は「クレジットカード」「二次元コード・バーコード決済」「電子マネー」の合計を指します。各年代でこれらの合計を計算すると以下のようになります。

18-29歳: 28% + 35% + 8% = 71%

30-39歳: 38% + 31% + 8% = 77%

40-49歳: 38% + 27% + 12% = 77%

50-59歳: 38% + 22% + 14% = 74%

60-69歳: 46% + 21% + 11% = 78%

70-79歳: 48% + 16% + 8% = 72%

すべての年齢階層で、キャッシュレス決済の合計が70%以上になっています。したがって、この記述は正しいです。

3. 各年代でキャッシュレス決済の中の割合を比較すると以下のようになります。

18-29歳: クレジットカード(28%)、二次元コード・バーコード決済(35%)、電子マネー(8%) → 二次元コード・バーコード決済が最も大きい。

30-39歳: クレジットカード(38%)、二次元コード・バーコード決済(31%)、電子マネー(8%) → クレジットカードが最も大きい。

30-39歳の年代で「二次元コード・バーコード決済」が最も大きいわけではないため、この記述は誤りです。

4. 選択肢2で計算した各年代のキャッシュレス決済の割合を再確認します。

18-29歳: 71%

30-39歳: 77%

40-49歳: 77%

50-59歳: 74%

60-69歳: 78%

70-79歳: 72%

最も大きいのは60-69歳の78%であり、18-29歳ではありません。したがって、この記述は誤りです。

■大問6

問6 Kさんは、公民の授業で主要国首脳会議について調べ、次のメモ1を作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

〈メモ1〉

〇2023年5月に、広島市で①主要国首脳会議が開催されました。日本を含む各国政府の首脳が出席し、日本の②内閣総理大臣が議長を務めました。

〇会議では、ロシアによるウクライナ侵略やデジタル技術、③人権など、国際社会における様々な課題が議題として取り上げられました。また、「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」という声明が発表され、平和に向け「④核兵器のない世界」が「究極の目標」として位置づけられました。一方で、核兵器が果たしてきた核抑止力についても明記されました。

〇主要国首脳会議について調べたことで、立場によって様々な考えや意見があることがわかりました。このことを踏まえて、私は、公民の授業で学習した⑤効率や公正の考え方をもとに、課題の解決に取り組むようにしていきたいです。

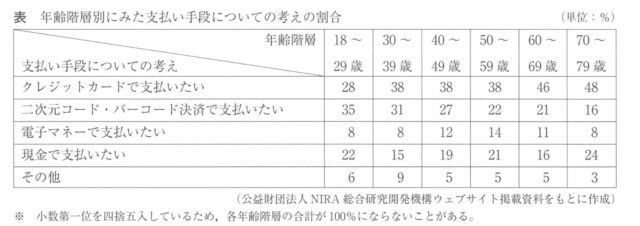

(ア」下線①に関して、次の表から読み取れることについて述べたあとの文a~dの組み合わせとして最も適するものを、1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

『a 表中の参加国には、第二次世界大戦における枢軸国は含まれていない。

b 表中の参加国には、国際連合の安全保障理事国の常任理事国が、3か国含まれている。

c 人口一人あたりのODA実績が最も大きい国は、ドイツである。

d 表中の参加国のうち、EU加盟国のODA実績の合計は、アメリカ合衆国のODA実績よりも大きい。』

1. a,b 2. a,c 3. a,d 4. b,c 5. b,d 6. c,d

解答 :4

解説 :

a. 第二次世界大戦の枢軸国は、ドイツ、イタリア、日本です。表にはこれら3カ国すべてが含まれています。ですので、この文は間違いです。

b. 国連安保理の常任理事国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国です。表には、アメリカ、イギリス、フランスの3カ国が含まれています。ですので、この文は正しいです。

c. 各国の一人あたりのODA実績を計算します。

アメリカ: 60,522 ÷ 338,290 ≈ 0.179(ドル/千人)→ 約179ドル/人

イギリス: 15,762 ÷ 67,509 ≈ 0.234(ドル/千人)→ 約234ドル/人

イタリア: 6,646 ÷ 59,037 ≈ 0.113(ドル/千人)→ 約113ドル/人

カナダ: 7,836 ÷ 38,454 ≈ 0.204(ドル/千人)→ 約204ドル/人

ドイツ: 35,640 ÷ 83,370 ≈ 0.428(ドル/千人)→ 約428ドル/人

日本: 17,500 ÷ 124,947 ≈ 0.140(ドル/千人)→ 約140ドル/人

フランス: 16,014 ÷ 64,627 ≈ 0.248(ドル/千人)→ 約248ドル/人

計算すると、ドイツが最も高くなります。ですので、この文は正しいです。

d. 表中のEU加盟国は、イタリア、ドイツ、フランスです。

EU加盟国のODA合計: 6,646 + 35,640 + 16,014 = 58,300 百万ドル

アメリカ合衆国のODA: 60,522 百万ドル

EU加盟国の合計(58,300)は、アメリカ(60,522)よりも小さいです。ですので、この文は間違いです。

(イ)下線②について述べた次の文X~Zの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

『X 内閣は、国会に法律案を提出することができる。

Y 内閣総理大臣を除くその他の国務大臣は、すべて国会議員以外の者から選ばれる。

Z 衆議院で内閣不信任の決議案が可決された場合、内閣は必ず総辞職しなければならない。』

1. X:正 Y:正 Z:正

2. X:正 Y:正 Z:誤

3. X:正 Y:誤 Z:正

4. X:正 Y:誤 Z:誤

5. X:誤 Y:正 Z:正

6. X:誤 Y:正 Z:誤

7. X:誤 Y:誤 Z:正

8. X:誤 Y:誤 Z:誤

解答 :4

解説 :X:日本の憲法では、内閣は法律案を国会に提出する権限を持っています。実際に多くの法律案が内閣から提出されます。したがって、この文は正しいです。

Y:憲法では、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないと定められています。すべての国務大臣が国会議員でなくてもよいですが、「すべて国会議員以外の者から」という部分は誤りです。したがって、この文は間違いです。

Z:衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、内閣は総辞職するか、衆議院を解散するかのどちらかを選びます。必ず総辞職するわけではありません。したがって、この文は間違いです。

(ウ)下線③について述べた文として最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 日本国憲法では、職業選択の自由などの経済活動の自由が保障されている。

2. プライバシーの権利は、日本国憲法に明記されている基本的人権の一つである。

3. アメリカ独立宣言やフランス人権宣言を経て、自由権や平等権より先に社会権が確立された。

4. 日本において死刑は、被告人の人権を保障する観点から廃止された。

解答 :1

解説 :

1. 日本国憲法には、「居住、移転及び職業選択の自由」(第22条)や、「財産権」(第29条)など、経済活動に関する自由が保障されていることが明記されています。したがって、この文は正しいです。

2. 日本国憲法には、プライバシーの権利という言葉自体は明確に記載されていません。しかし、「個人の尊重」や「幸福追求権」(第13条)の精神から、プライバシーの権利が導き出され、判例や学説によって保障されていると解釈されています。明記されているわけではありません。したがって、この文は間違いです。

3. アメリカ独立宣言やフランス人権宣言で確立されたのは、主に個人の自由や平等に関わる「自由権」や「平等権」でした。社会権(生存権や教育を受ける権利など)は、19世紀後半から20世紀にかけて、社会の変化に伴い、より新しい人権として確立されていきました。したがって、この文は間違いです。

4. 日本は現在も死刑制度を維持しており、廃止されていません。死刑制度の廃止については、人権保障の観点から議論されていますが、現状は廃止されていません。したがって、この文は間違いです。

(エ)下線④に関して、核兵器に対する国際社会及び日本の取り組みについて述べた次の分中の[あ][い]にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

・1968年に核拡散防止条約(核兵器不拡散条約)が採択され、[あ]が核兵器を持つことが禁止された。

・日本は、1971年に国会で「持たず、作らず、[い]」という非核三原則を決議した。

1. あ:この条約が定める核保有国以外の国 い:使用せず

2. あ:この条約が定める核保有国以外の国 い:持ち込ませず

3. あ:すべての国 い:使用せず

4. あ:すべての国 い:持ち込ませず

解答 :2

解説 :

あ:核拡散防止条約(NPT)は、条約が定める核保有国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)以外の国が核兵器を持つことを禁止するものです。「すべての国」ではありません。したがって、[あ]には「この条約が定める核保有国以外の国」が入ります。

い:日本の非核三原則は、「核兵器を持たず、作らず、そして日本国内に持ち込ませず」というものです。「使用せず」ではありません。したがって、[い]には「持ち込ませず」が入ります。

(オ)下線⑤に関して、Kさんは、次のメモ2を作成した。メモ2中の[う][え]にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

≪メモ2≫

話し合いによって合意を形成する際には、効率と公正の考え方が重要です。効率の考え方は、合意の内容が、[う]かどうかを重視する考え方です。また、公正の考え方のうち、手続きの公正さは、合意を形成する際に[え]かどうかを重視する考え方です。

効率と公正の考え方を判断の基準として、合意に向けた努力をすることが重要です。

1. う:他人の権利や利益を不当に侵害していない え:関係者の全員が話し合いに参加できている

2. う:無駄を省いて社会全体でより大きな成果を得られるものになっている え:関係者の全員が話し合いに参加できている

3. う:他人の権利や利益を不当に侵害していない え:少数意見が反映されている

4. う:無駄を省いて社会全体でより大きな成果を得られるものになっている え:少数意見が反映されている

解答 :2

解説 :

う:「効率」とは、一般的に「無駄を省いて、より少ない費用や労力で、より大きな効果や成果を上げること」を指します。話し合いにおいて「効率的な合意」とは、無駄なく、社会全体にとってより良い結果(大きな成果)が得られるような内容であるかを重視するものです。選択肢を見てみると、「無駄を省いて社会全体でより大きな成果を得られるものになっている」が、効率の考え方に最も合致します。

え:「手続きの公正さ」とは、結果だけでなく、その結果に至るまでのプロセス(話し合いの方法や進め方)が公平であるかどうかを指します。合意形成における手続きの公正さでは、特に、関係者が対等に参加できる機会が与えられているかが重要になります。選択肢を見てみると、「関係者の全員が話し合いに参加できている」が、手続きの公正さに最も合致します。少数意見の反映も公正さの一部ではありますが、手続きの「参加」という点に焦点を当てると「全員が参加できている」がより直接的です。

■大問7

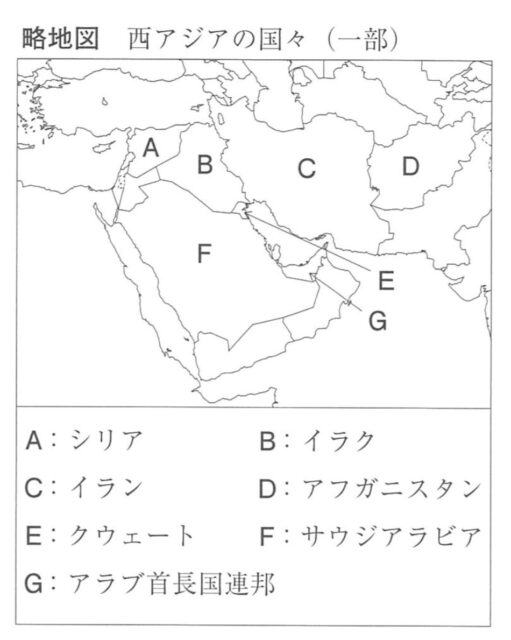

問7 Kさんは、西アジアについて調べ、次のレポートと略地図を作成した。これらについて、あとの各問いに答えなさい。

≪レポート≫

1 西アジアの発展

西アジアには、降水量が少ない①乾燥帯の地域が多く、栽培できる作物には限りがあります。一方で、石油の埋蔵量が豊富で、②石油の輸出で大きな利益を得て経済が発展した国々があります。

2 西アジアの課題

西アジアでは、紛争により、大勢の難民が発生しています。難民の保護活動は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を中心におこなわれ、日本は、1981年に「難民の地位に関する③条約」を承認しました。④難民の発生や、国際社会における日本の役割について考えてみたいとおもいます。

略地図

(ア)下線①に関して、西アジアの乾燥帯に暮らす人びとの生活の特徴について述べた文として最も適するものを、次の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 袖や丈が長い薄手の衣服を着用し、羊ややぎなどの遊牧をおこなっている。

2. 家畜の毛からつくられた衣服や帽子を着用し、とうもろこしなどを栽培している。

3. 汗が乾きやすい衣服を着用し、木材でつくられた風通しの良い高床の住居で暮らしている。

4. 動物の毛皮でつくられた厚手の衣服を着用し、窓が二重で壁も厚い、高床の住居で暮らしている。

解答 :1

解説 :

1. 衣服: 薄手で袖や丈が長い服は、強い日差しから肌を守り、汗をかいても通気性が良いため、乾燥帯の高温に適しています。

遊牧: 乾燥帯では農業が難しいため、水や草を求めて移動しながら羊やヤギなどを飼育する遊牧が盛んです。

選択肢の文は、西アジアの乾燥帯の生活様式を正確に表しています。

2. 家畜の毛の衣服は防寒には適しますが、高温多湿ではない乾燥帯の日中には不向きです。乾燥帯では水不足のため、とうもろこしのような大規模な栽培農業は一般的ではありません。

3. 汗が乾きやすい衣服は正しいですが、高床式の住居は主に湿気が多い熱帯地域で、地面からの湿気を避けるためや通気性を良くするために見られます。乾燥帯では、日差しを避けるために壁が厚い土壁の家が多いです。

4. 動物の毛皮の厚手の衣服や二重窓は、寒い地域(寒帯など)の特徴です。壁が厚いのは乾燥帯でも見られますが、これは日中の暑さを遮断するためで、高床の住居とは合いません。

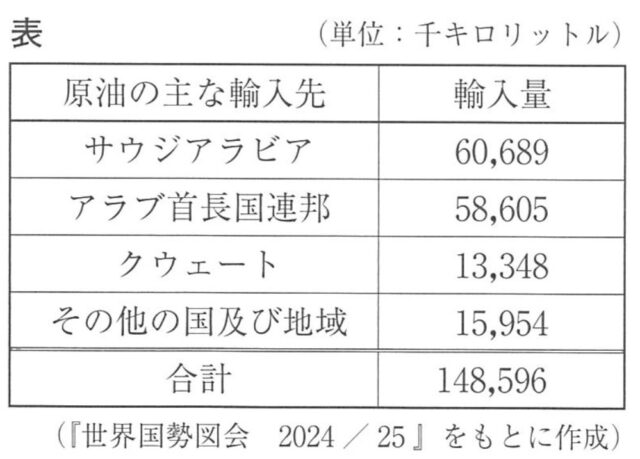

(イ)下線②について、次の表は、2023年の日本における原油の主な輸入先と輸入量を示したものである。表と略地図に関して述べた文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

・X 日本が2023年に輸入した原油のうち、西アジアの国以外の輸入先からの輸入量は、「合計」の2割を上回っている。

・Y 西アジアの産油国が原油の価格を上げたことで、日本では経済的な混乱がおこったことがある。

1. X:正 Y:正 2. X:正 Y:誤 3. X:誤 Y:正 4. X:誤 Y:誤

解答 :3

解説 :

X: まず、西アジアの国を特定します。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェートはすべて西アジアの国です。したがって、「西アジアの国以外の輸入先」は「その他の国及び地域」のみとなります。

「その他の国及び地域」からの輸入量: 15,954 千キロリットル

「合計」の輸入量: 148,596 千キロリットル

合計の2割を計算します: 148,596 × 0.20 = 29,719.2 千キロリットル

「その他の国及び地域」からの輸入量 (15,954) は、合計の2割 (29,719.2) を下回っています。

したがって、文Xは誤りです。

Y:これは、1970年代に発生したオイルショック(石油危機)を指しています。中東(西アジア)の産油国が原油価格を大幅に引き上げたことで、日本を含む世界経済は大きな混乱に陥りました。これは歴史的な事実です。したがって、文Yは正しいです。

(ウ)下線③に関して、条約について述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X:日本において、条約を承認するのは内閣である。

Y:子どもの人権を保障するための国際的な条約がある。

1. X:正 Y:正 2. X:正 Y:誤 3. X:誤 Y:正 4. X:誤 Y:誤

解答 :3

解説 :

X:日本国憲法では、条約を締結するのは内閣ですが、その承認は国会の承認が必要です(憲法第73条第3号)。内閣が単独で承認するわけではありません。したがって、この文は間違いです。

Y:子どもの人権を保障するための国際的な条約として、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が存在します。この条約は、子どもが持つ様々な権利を定めています。したがって、この文は正しいです。

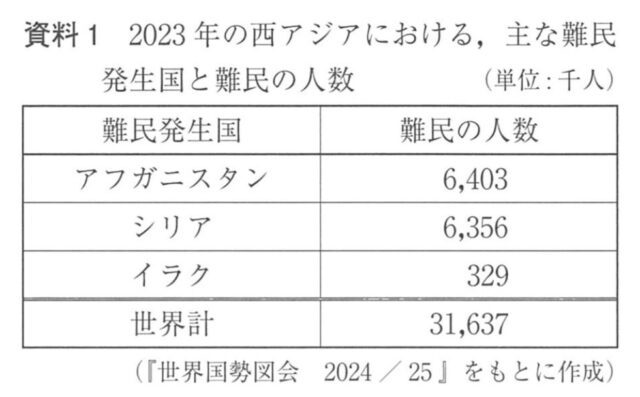

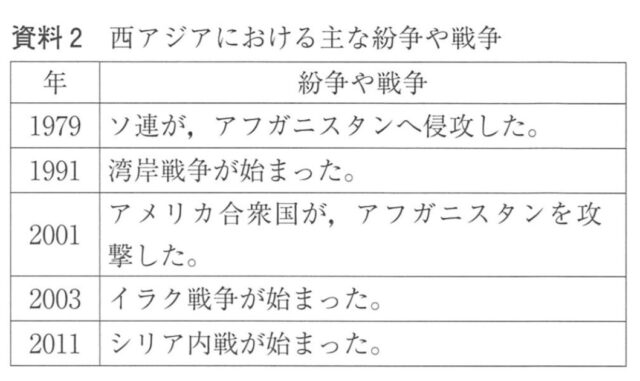

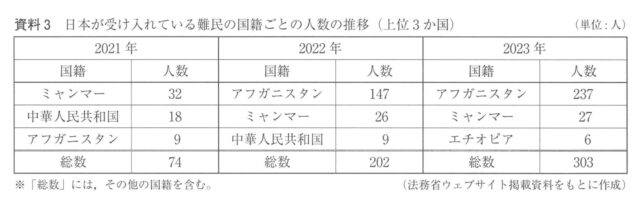

(エ)下線④について考えるために、Kさんは、次の資料1~資料4を作成した。あとの文a~eのうち、これらの資料から考えられることの組み合わせとして最も適するものを、1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

資料1

資料2

資料3

資料4

選択a~e

1. a,c 2. a,d 3. a,e 4. b,c 5. b,d 6. b,e

解答 :5

解説 :a. 資料1の難民発生国はアフガニスタン、シリア、イラクです。

アフガニスタン: 資料2によると、2001年にアメリカ合衆国がアフガニスタンを攻撃しています。これは21世紀です。

イラク: 資料2によると、2003年にイラク戦争が始まっています。アメリカ合衆国が主導した戦争です。これは21世紀です。

したがって、この文は誤りです。

b. 冷戦の終結は一般的に1991年のソ連崩壊とされています。

冷戦終結前: 資料2によると、1979年にソ連がアフガニスタンへ侵攻しています。これは冷戦終結前です。

冷戦終結後: 資料2によると、2001年にアメリカ合衆国がアフガニスタンを攻撃しています。これは冷戦終結後(21世紀)です。

したがって、この文は正しいです。

c. 資料2によると、シリアでは2011年に「シリア内戦」が始まっています。しかし、エルサレムはシリア国内ではなく、イスラエルに位置する聖地であり、主にイスラエルとパレスチナ間の紛争に関連します。シリア内戦の主な原因は、政府と反体制派の間の政治的な対立や宗派間の対立です。

したがって、この文は誤りです。

d. 資料3を見て計算します。

2021年: アフガニスタン 9人 / 総数 74人 → 9/74 ≈ 12.16%

2022年: アフガニスタン 147人 / 総数 202人 → 147/202 ≈ 72.77%

2023年: アフガニスタン 237人 / 総数 303人 → 237/303 ≈ 78.22%

割合は12.16% → 72.77% → 78.22%と、毎年増加しています。

したがって、この文は正しいです。

e. 資料3によると、2021年(74人)から2023年(303人)にかけて「日本が受け入れている難民の総数」は増加しています。資料4の法律とは「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(PKO協力法)」です。PKO協力法は1992年に制定されており、2021年から2023年の期間に制定されたわけではありません。また、PKO協力法は、日本の国際平和協力活動に関するものであり、直接的に「日本が受け入れている難民の総数」の増減と関連する法律ではありません(難民受け入れは入管法などが関係します)。したがって、この文は誤りです。