■問題PDF(リンク)

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

■大問1

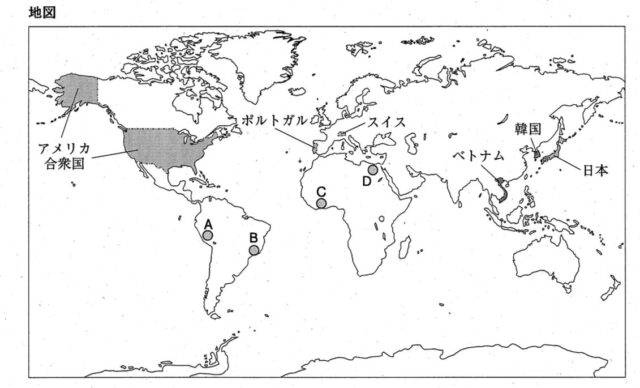

問題1-1:Sさんは、次の地図に示した国や地域について調べました。 地図をみて、問1~問4に答えなさい。

地図

問1 三大洋のうち、地図中のポルトガルが面している海洋の名称を書きなさい。

解答:大西洋

解説:三大洋:太平洋、大西洋、インド洋

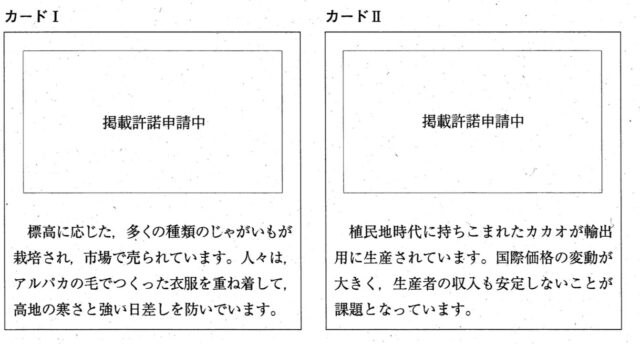

問題1-2:問2 Sさんは、地図中のA~Dのいずれかの地域にみられる人々の生活の様子について調べ、次のカードIとカードIIをつくりました。カードI、カードIIと地図中のA~Dの地域の組み合わせとして最も適切なものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

カードⅠ、カードⅡ

ア カードI-A カードII-C

イ カードI-A カードII-D

ウ カードI-B カードII-C

エ カードI-B カードII-D

解答:ア

解説:

・カードI: 標高に応じたじゃがいも栽培、アルパカの毛でつくった衣服 → これはアンデス山脈地域の特徴であり、Aが該当する。

・カードII: カカオの輸出生産、国際価格の変動 → これは熱帯地域でのプランテーション農業の特徴であり、Cが該当する。

A:ペルーのクスコ

B:ブラジルのサンパウロ

C:コートジボワール

D:エジプト

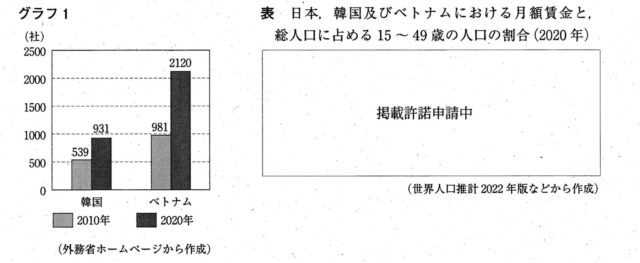

問題1-3:問3 次のグラフ1は、地図中の韓国とベトナムの、2010年と2020年における、現地に工場などをもつ日本企業の数を示したものです。グラフ1中のベトナムの日本企業の数が韓国より増えて いる理由を、表中の①と②から書きなさい。

グラフ1、表

解答:(例)ベトナムは韓国より賃金が安く、15~49歳の人口の割合が高いから。

解説:表を見ると、ベトナムは韓国に比べて月額賃金が低く、15~49歳の人口割合が高いことがわかる。企業は一般的に、賃金が安く労働人口が多い地域へ進出する傾向がある。

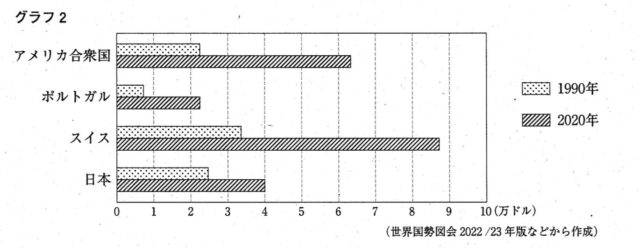

問題1-4:問4 Sさんは、地図中のアメリカ合衆国、ポルトガル、スイス及び日本の4か国の、1990年と2020年の1人あたりのGDPについて調べ、次のグラフ2をつくりました。グラフ2から読 みとれる内容を述べた文として正しいものを、下のア~オの中からすべて選び、その記号を書きなさい。

グラフ2

ア 1990年において、1人あたりのGDPが2万ドルを超えているのは、4か国のうち2か国である。

イ 2020年において、アメリカ合衆国の1人あたりのGDPは、日本の1人あたりの GDPより高い。

ウ 2020年において、スイスの1人あたりのGDPは、ポルトガルの1人あたりの GDPの3倍以上である。

エ 日本における、1990年の1人あたりのGDPは、2020年の1人あたりのGDPの2 分の1以下である。

オ 4か国のうち、1990年の1人あたりのGDPと2020年の1人あたりのGDPとの差 が最も大きいのは、アメリカ合衆国である。

解答:イ、ウ

解説:

ア: 1990年で2万ドルを超えているのはアメリカ合衆国とスイス、日本の3か国であるため不適。

イ: 2020年において、アメリカ合衆国の1人あたりのGDPは6万ドル以上、日本の1人あたりのGDPは4万ドルであるため、適する。

ウ: 2020年においてスイスの1人あたりのGDPは約8.7万ドル、ポルトガルの1人あたりのGDPは約2.2万ドルであるため、適する。

エ: 日本における1990年の1人あたりのGDPは2.5万ドル、2020年の1人あたりのGDPは4万ドルであるため、不適。

オ: 差が最も大きいのはスイスであるため不適。

■大問2

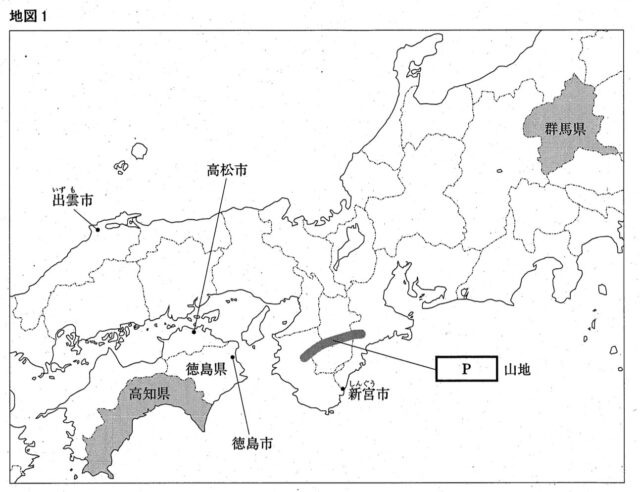

問題2-1:Nさんは、地理的分野の授業で日本の諸地域を学習したあと、地図1を作成しました。地図1をみて、問1~問5に答えなさい。

地図1

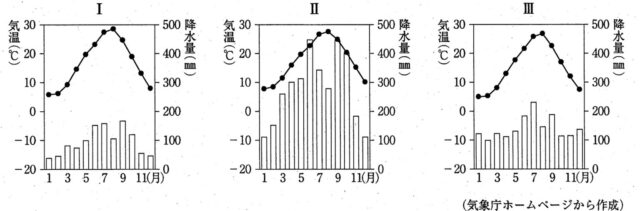

問1 Nさんは、地図1中の出雲市、高松市、新宮市の三つの都市の気温と降水量を調べ、次のI~Ⅲのグラフをつくりました。I~Ⅲグラフと都市の組み合わせとして正しいものを、下のア~カ から一つ選び、その記号を書きなさい。

Ⅰ~Ⅲのグラフ

ア I-出雲市 II-高松市 III-新宮市

イ I-出雲市 II-新宮市 II-高松市

ウ I-高松市 II-出雲市 III-新宮市

エ I-高松市 II-新宮市 Ⅲ-出雲市

オ I-新宮市 II-出雲市 III-高松市

カ I-新宮市 II-高松市 III-出雲市

解答:エ

解説:

Ⅰ 高松市:瀬戸内の気候で、一年を通して降水量が少ない。

Ⅱ 新宮市:太平洋側の気候で、標準的な気候。

Ⅲ 出雲市:日本海側の気候であり、季節風の影響で冬の降水量が多い。

問題2-2:問2 Nさんは、近畿地方の産業について調べ、次のようにまとめました。地図1とまとめ1の中の[P] にあてはまる語を書きなさい。

[まとめ1]

近畿地方の南部にある[P] 山地には、豊かな森林が広がっています。急斜面の多い 険しい山地ですが、ここでは、すぎやひのきを植林して、間伐をくり返す林業が行われています。林業の後継者の確保が課題となっていますが、現在でも高い品質の木材が生産されています。

解答:紀伊(山地)

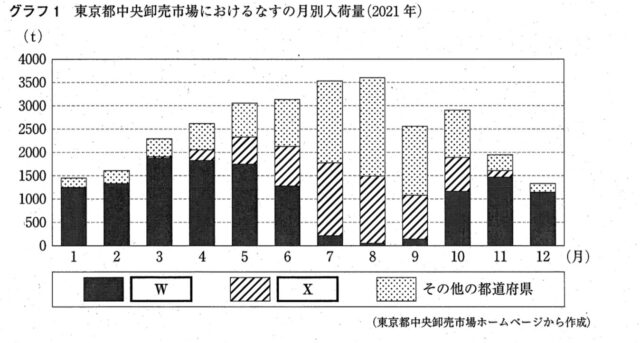

問題2-3:問3 Nさんは、地図1中の群馬県と高知県で、なすの生産がさかんであることに興味をもち、次のグラフ1とまとめ2をつくりました。グラフ1中の[W] と [X] 及び、まとめ2の中の [Y]と [Z] には、それぞれ群馬県と高知県のいずれかがあてはまります。グラフ1とまとめ2の中の高知県にあたる組み合わせとして正しいものを、下のア~エの中か ら一つ選び、その記号を書きなさい。

グラフ1

[まとめ2]

【[Y] におけるなすの栽培の特色】

大消費地に近い条件を生かし、主に都市向けに栽培をしており、新鮮なうちに出荷できるようにしている。

【[Z] におけるなすの栽培の特色】

温暖な気候を生かし、ビニールハウスを利用した栽培をしており、出荷時期を早める工夫をしている。

ア WとY

イ WとZ

ウ XとY

エ XとZ

解答:イ

解説:高知県では、黒潮による温暖な気候を生かした保成栽培が行われている。このようにして出荷時期をずらすことで、高い価格で販売することができる。

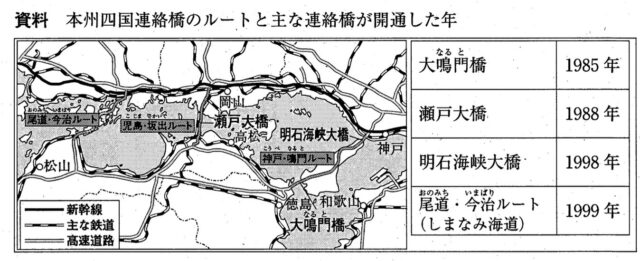

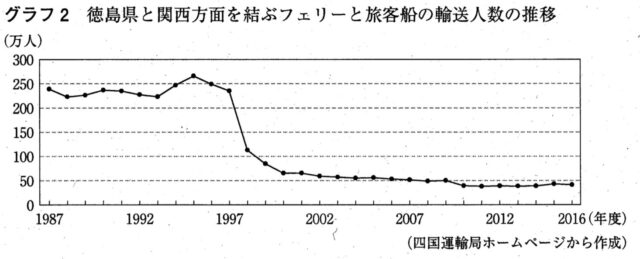

問題2-4:問4 次は、地図1中の徳島県に関連して、日本の交通・通信の特色について学習する授業での、先生とNさんの会話です。会話文中の [Q] と [R] にあてはまることばをそれぞれ書きなさい。

『先生:資料のように、1980年代から1990年代にかけて、本州四国連絡橋が開通したことを学習しました。このような交通網の整備が地域をどのよう変化させたか、徳島県を事例に考えてみましょう。

Nさん:はい。明石海峡大橋の開通で徳島県が本州に直接つながって以降、グラフ2からは、[Q] ことが読みとれます。

資料

グラフ2

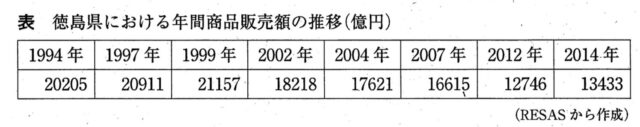

先生:そうですね。徳島県と関西方面の間は、高速バスを利用して行き来する人が多くな りました。しかし、このように移動が便利になったことで、表から、徳島県ではど のような課題が生じていると考えられますか。

表

Nさん:はい。表から、徳島県の年間商品販売額は、1999年以降少しずつ低くなっている 傾向が読みとれます。これは、買い物などで [R] ことが理由の一つとして考えられます。

先生:そうですね。このように交通網が整備されたことで、地方の消費が落ちこむこともあります。

解答:

(Q) (例) フェリーと旅客船の輸送人数が減っている

(R) (例) 多くの人が大都市に行くようになった

解説:

Q:グラフから読み取る。

R:このような現象をストロー現象という。

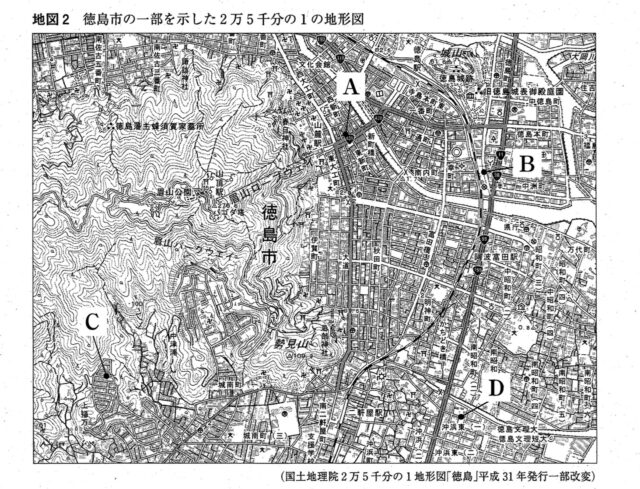

問題2-5:問5 Nさんは、地図1中の徳島市で野外観察を行い、その記録をまとめました。次の①、②は、下の 地図2中のA~Dのいずれかの地点の記録です。①、②と地図2中のA~Dの地点の組み合わせとして最も適切なものを、ア~エの中から一つび、その記号を書きなさい。

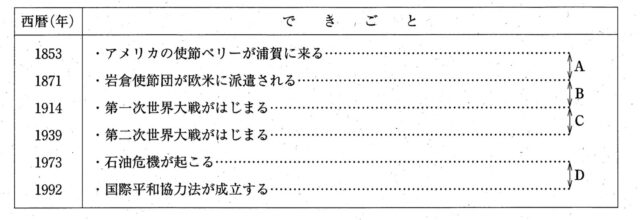

①、②

地図2

ア ①-A ②-C

イ ①-A ②-D

ウ ①-B ②-C

エ ①-B ②-D

解答:ア

解説:

①は駅とロープウェイのりばとの間の中心市街地とあるので、地図2のA地点ではすぐ横に駅があるので、Aが相応しい。

②は山に囲まれているとあるので、地図2より山付近にあるCが相応しい。

■大問3

問題3-1:次のI~Vは、Mさんが、五つの異なる時代の人々の生活について調べ、まとめたものです。これをみて、問1~問5に答えなさい。

I 朝廷は人々に開墾をすすめ、新しく開墾した土地は、租を納めることと引きかえにいつまでも私有地としてよいことにした。

II 社会が変化し、人々の心に不安な気持ちが高まると、念仏を唱えて阿弥陀如来にすがり、死後に極楽浄土へ生まれ変わることを願う浄土信仰が都でおこった。

III 農作業に牛や馬が利用され、鉄製の農具が広まり、草や木を焼いた灰が肥料として使われるようになった。寺社の門前や交通の便利な所には定期市が開かれ、町が生まれた。

IV 土倉や酒屋などをおそって借金の帳消しなどを求める土一揆が起こるようになり、近畿地方を中心に広がった。

V 庶民の間にも教育への関心が高まり、町や農村に多くの寺子屋が開かれ、読み・書き・そろばんなど実用的な知識や技能を教えた。

問1 Mさんは、文化に興味をもち調べたところ、次のa、bの文と資料1、資料2をみつけました。

Iの時代の文化について述べた文と、その時代の代表的な文化財の組み合わせとして正しいものを、 表中のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

a 奈良盆地を中心とする地域に、強大な力を持つ王と有力な豪族たちとから成る大和政権が現れ、王や豪族の墓として大きな前方後円墳が造られた。

b 国家の仕組みが整い、国際的な交流がさかんになると、日本の国のおこりや、天皇が国を治めることの由来を説明しようとする動きが朝廷の中で起こり、「古事記」と「日本書紀」が作られた。

資料1、資料2、表

解答:ウ

解説:Ⅰは奈良時代の墾田永年私財法の説明であり、その時代で相応しいのは、資料1の興福寺の阿修羅像とbの文である。

問題3-2:問2 IIの時代における政治の様子を述べた文として正しいものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 戦乱の時代から残る社会のあらあらしい気風をただすため、生類憐みの政策が行われた。

イ 元軍の再度の侵攻に備え、御家人たちによって、博多湾の沿岸に石垣が築かれた。

ウ 豪族が支配していた土地と人々とを、公地・公民として国家が直接支配する方針が示された。

エ 貴族の中でも天皇と深い関係のある人々が力を持つようになり、摂関政治が行われた。

解答:エ

解説:Ⅱは平安時代。摂関政治は平安時代の政治。

問題3-3:問3 Mさんは、IIの時代における、地頭と領家(荘園の領主)の争いが読みとれる、資料3をみつけました。 資料3から、ここでの争いはどのように解決されたのかを、「地頭」という語を用いて書きなさい。

資料3(掲載許諾申請中)

解答:(例) 土地を地頭と領家で分け合った。

問題3-4:問4 IVの時代に起こった世界のできごとを述べた文として、その正誤の組み合わせが正しいものを、 下のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

X 明は、正式な貿易船の証明として、勘合を日本の船に与えて貿易を始めた。

Y ロシアの使節ラクスマンが蝦夷地の根室に来航し、通商を求めた。

Z 朝鮮半島では、李成桂が高麗をほろぼして朝鮮国を建てた。

ア X-正 Y-正 Z-誤 イ X-正 Y-誤 Z-正

ウ X-誤 Y-正 Z-正 エ X-誤 Y-誤 Z-正

解答:イ

解説:Ⅳの時代は室町時代である。

X:正しい。明は勘合貿易を行った。

Y:誤り。ラクスマンが来航したのは江戸時代。

Z:正しい。李成桂は朝鮮を建国。

問題3-5:問5 Mさんは、Vの時代の学問について調べ、次のようにまとめました。 まとめの中の[P] にあてはまる人物名を書きなさい。

[まとめ]

佐原の名主で商業を営んでいた [P] は、江 戸で天文学や測量術を学び、各地を自費で測量しました。その技術におどろいた幕府は、全国の測量を [P] 幕府の事業とすることとし、[P] にこれを命じました。 資料4は、[P] によって作られた地図です。

資料4(掲載許諾申請中)

解答:伊能忠敬

解説:伊能忠敬は江戸時代に日本地図を作成した人物。

■大問4

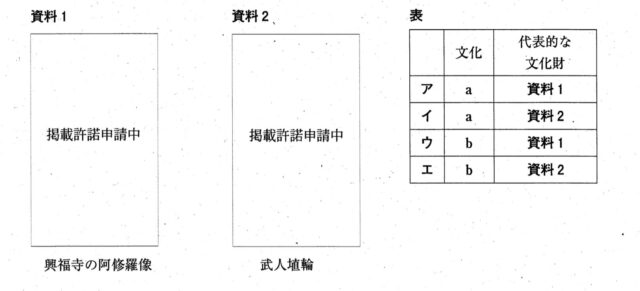

問題4-1:次の年表をみて、問1~問4に答えなさい。

年表

問1 次は、年表中Aの時期の、開国によって受けた影響について学習する授業での、先生と生徒の会話です。会話文を読み、下の⑴と⑵の問いに答えなさい。

問1 次は、年表中Aの時期の、開国によって受けた影響について学習する授業での、先生と生徒の会話です。会話文を読み、下の⑴と⑵の問いに答えなさい。先生:この時期の状況を示した資料1の浮世絵から、どのようなことが読みとれますか。

生徒:はい。生活に必要な品物がかかれた凧があがっていることが読み取れます。

先生:そうですね。では、この時期がどのような状況かを考えるために、開国して貿易が始まったときの、国内への影響について思い出してみましょう。

生徒:はい。日本の主要な輸出品だった、[P]の生産がさかんになる一方で、安くて質の良い綿織物や絹糸が輸入されたため、国内の綿産業は打撃を受けました。

先生:そうでしたね。では、開国後の貿易によって、人々の生活はどのような影響をうけたのでしょうか。資料2から読みとれる変化にふれながら、考えてみましょう。

生徒:はい。[Q]と考えられます。

先生:そのとおりです。資料1は、この状況を示した浮世絵だと考えられますね。

資料1、資料2(掲載許諾申請中)

⑴ 会話文中の[P]にあてはまる語を、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 毛織物 イ 武器 ウ 鉄鋼 エ 生糸

⑵ 会話文中の[Q]にあてはまることばを書きなさい。

解答:

(1) 工

(2) (例) 物価が上昇して、人々の生活は苦しくなった

解説:⑴年表中Aの時代で日本の主要な輸出品は生糸である。生徒のセリフ中の[P]の後文からも[P]に生糸が入ると考えられる。

⑵石油危機により物価が上昇し、国民生活に影響がでた。

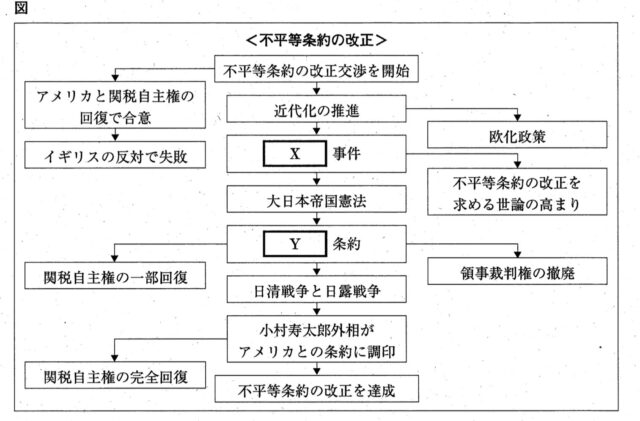

問題4-2:問2 次の図は、年表中Bの時期を学習する授業で、ある生徒が「不平等条約の改正」テーマに、できごとを起こった順にまとめたステップチャートです。図中の[X]と[Y]にあてはまる語の組み合わせとして正しいものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

図

ア X-日比谷焼き打ち Y-日英通商航海

イ X-日比谷焼き打ち Y-ポーツマス

ウ X-ノルマントン号 Y-日英通商航海

エ X-ノルマントン号 Y-ポーツマス

解答:ウ

解説:日比谷焼き打ち事件:日露戦争後のポーツマス条約締結に不満をもった民衆が、1905年に講和条約反対国民大会を機に起こした暴動事件。

日英通商航海条約:1894年に日本がイギリスと結んだ、不平等条約の改正をめざした条約。

ノルマントン号事件:1886年にイギリス船籍の貨物船「ノルマントン」が紀州沖で座礁沈没した事から始まった紛争事件。

ポーツマス条約:1905年に日露戦争の講和条約として日本とロシアの間で締結された条約。

問題4-3:問3 年表中Cの時期における日本の政治や経済の様子を述べた文として正しいものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 原敬は、選挙法を改正して選挙権を持つのに必要な納税額を引き下げた。

イ 自由民権運動は、政党の結成へと進み、坂垣退助を党首とする自由党が結成された。

ウ テレビ放送が始まり、最初は街頭でみられていたが、次第に一般の家庭へと普及していった。

エ 自動車などの輸出がのび、貿易黒字が増えると、アメリカなどとの貿易摩擦が深刻化した。

解答:ア

解説:

ア:原敬が選挙法を改正したのは1919年。1914年~1939年の間に起こった出来事なので正しい。

イ:自由党が結成されたのは1881年で、これは1914年より前の出来事なので間違い。

ウ:日本でテレビの本放送が始まったのは1953年で、一般家庭への普及はさらにその後である。これは1939年以降の出来事であるので間違い。

エ:日本とアメリカとの貿易摩擦が特に深刻化したのは、1970年代から1980年代にかけてのことであり、1914年から1939年の期間ではないので間違い。

問題4-4:問4 次は、年表中Dの時期のあるできごとについてまとめたものです。まとめの中の[Z]にあてはまる語を書きなさい。

[まとめ]

東ヨーロッパ諸国では、民主化運動が高まり、共産主義政権が次々とたおれました。アメリカのブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ共産党書記長は、1989年12月に地中海の[Z]島で会談し、冷戦の終結を宣言しました。資料3は、その[Z]会談の様子です。

資料3(掲載許諾申請中)

解答:マルタ

解説:マルタ会談とは、地中海のマルタで行われたアメリカ合衆国とソビエト連邦両国の首脳会談である。これをもって、44年間続いた東西冷戦は終結した。

■大問5

問題5-1:Kさんは、公民的分野の学習で、次の学習課題について調べました。これをみて、問1~問7に答えなさい。

[学習課題]

・①社会権とはどのような権利なのだろうか。

・②参政権にはどのようなものがあるのだろうか。

・③日本の司法制度には、どのような仕組みがあるのだろうか。

・④地方公共団体の課題には、どのようなものがあるのだろうか。

・⑤消費者の権利はどのように保障され、どのような責任があるのだろうか。

・⑥社会保障の充実と経済成長とを、どのように両立させていけばよいのだろうか。

・世界の課題に、⑦国際社会ではどのように協力して取り組んできたのだろうか。

問1 下線部①に関連して、Kさんは、社会権について調べ、次のようにまとめました。まとめ1の中の[Ⅰ]と[Ⅱ]にあてはまる語の組み合わせとして正しいものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

[まとめ1]

社会権の中でも基本的な権利が、日本国憲法に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」と規定されている[Ⅰ]です。この規定に基づいて、日本は、医療、年金、介護などの社会保障を充実させてきました。

私たちが健康で文化的な生活を送るためには、仕事と生活との調和を図る[Ⅱ]が重要です。労働人口が減っている日本では、働きたいと考える人たちが、無理なく力を発揮できる社会をつくっていくことがよりいっそう重要になります。

ア Ⅰ-生存権 Ⅱ-ダイバーシティ

イ Ⅰ-生存権 Ⅱ-ワーク・ライフ・バランス

ウ Ⅰ-勤労の権利 Ⅱ-ダイバーシティ

エ Ⅰ-勤労の権利 Ⅱ-ワーク・ライフ・バランス

解答:イ

解説:「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」と規定されているのは、「生存権」である。「勤労の権利」とは、基本的人権の一つであり、すべての国民が働く権利を認められていることを意味する。

仕事と生活の調和がとれている状態を「ワークライフバランス」といい、「ダイバーシティ」とは多様性を意味する言葉である。

問題5-2:問2 下線部②について述べた文として正しものを、次のア~オの中からすべて選び、その記号を書きなさい。

ア 選挙権は、満18歳以上の国民に認められている。

イ 国会議員の選挙では、外国に住んでいる日本国民にも、投票できる仕組みがある。

ウ 都道府県知事に立候補する被選挙権は、満25歳以上の国民に認められている。

エ 憲法の改正は、国民の3分の2以上の賛成で、国民が、これを発議し、国会に提案する。

オ 最高裁判所の裁判官に対しては、国民が直接、任命が適切かどうか、国民審査を行う。

解答:ア、イ、オ

解説:

ウ 都道府県知事の被選挙権は満30歳以上の国民に認められている。

エ 憲法改正の発議は、国会が行う。国民が発議するのではなく、発議された改正案について国民投票で承認する。

問題5-3:問3 下線部③について述べた文として最も適切なものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 一つの事件について、最大で2回まで裁判を受けることができ、第一審の判決が不服な場合は、第二審の裁判所に上告することができる。

イ 被告人は、判決を受けるまでは有罪とみなされるが、公平で速やかな、公開された裁判を受ける権利が保障されている。

ウ 捜査が適正に行われたかを後から確かめられるように、裁判員裁判の対象となる事件などで、警察官や検察官の取り調べを録画・録音する、取り調べの可視化が義務化されている。

エ 一部の事件では、被害者が、裁判に参加することが認められているが、被告人や証人に質問することはできない。

解答:ウ

解説:

ア 日本の裁判は「三審制」が基本であり、通常、最大で3回まで裁判を受けることができる。

イ 「判決を受けるまでは有罪とみなされる」という部分が間違い。日本の刑事司法では、有罪判決が確定するまでは有罪と推定される。

エ 被害者は、特定の事件において「被害者参加制度」を利用することで、裁判に参加することができる。この制度では、裁判長の許可を得て、被告人や証人に対して質問することも認められる。

問題5-4:問4 下線部④に関連して、次のグラフは、2019年度の大阪府と鳥取県の歳入とその内訳を示したものです。グラフから、国から配分される地方税交付金などの歳入に占める割合が、大阪府と鳥取県で異なることが読みとれます。グラフをみて、国から地方交付税交付金が配分される目的を、「自主財源」と「格差」という二つの語を用いて書きなさい。

グラフ

![[社会]歳入を示すグラフ](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/2440582188b002fe0876c0b98fd70f1d-1-640x266.jpg)

解答:(例) 自主財源だけでまかなえない分を補って、財政の格差をおさえるため。

解説:地方交付税交付金は、自治体間の財政格差を調整し、全国どこでも一定の行政サービスを提供できるようにするために交付される。

問題5-5:問5 下線部⑤に関連して、Kさんは、契約を解除することを通知する次の資料1をみつけました。訪問販売や電話勧誘などで商品を購入した場合に、一定期間内であれば消費者側から無条件で契約を解除することができます。この制度を何といいますか、その名称を書きなさい。

資料1(掲載許諾申請中)

解答:クーリング・オフ(制度)

解説:クーリング・オフは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。

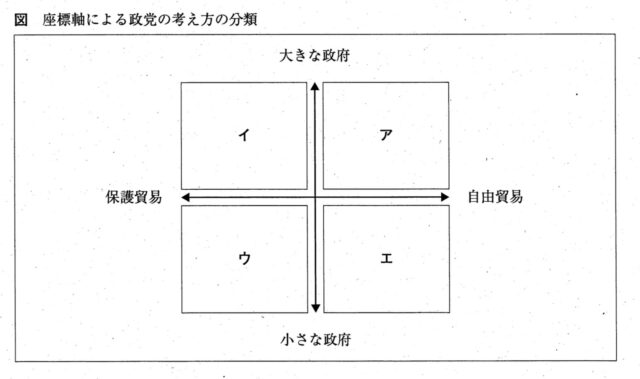

問題5-6:問6 下線部⑥に関連して、Kさんは、ある国における四つの政党の主張について調べ、次のようにまとめました。まとめ2をもとに、各政党が主張する政策を分類し、図中のア~エのいずれかの領域に位置付けたとき、【C党】の考え方が位置する領域として最も適切なものを一つ選び、その記号を書きなさい。

[まとめ2]

【A党】

・国民の税金の負担を軽くするために、行政や福祉のサービスを減らします。

・自国の商品が売れるように、外国の商品には税金をかけて販売価格を高くします。

【B党】

・国民の生活は自己責任を基本として、医療や福祉のサービスを減らし、税金を安くします。

・外国の商品を安く輸入できるように、外国の商品にかかっている税金を減らして、市場を開放します。

【C党】

・国民の税金の負担は重くなりますが、行政や福祉の手厚いサービスを提供します。

・外国の商品にかかっている税金を減らして、外国の商品の販売価格を低くします。

【D党】

・税金は高くなりますが、国民の生活は政府が支え、医療や福祉のサービスを充実させます。

・自国の産業を守るため、外国の商品に税金をかけて輸入を減らします。

図

解答:ア

解説:福祉のサービスを減らすことは、小さな政府に分類される。よって、A党とB党はウかエになる。

A党は自国の商品が売れるように、外国の商品には税金をかけることは保護貿易寄りになるので、A党はウ。

B党は外国の商品にかかっている税金を減らすので、自由貿易寄りになるのでエ。

C党は福祉の手厚いサービス、外国商品の税金の減少より、アとなる。

D党は、福祉のサービスの充実、外国商品の税金をかけることにより、イとなる。

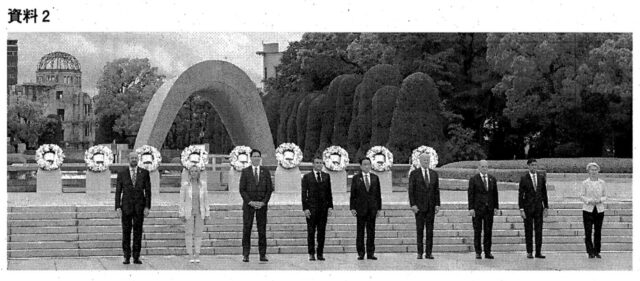

問題5-7:問7 下線部⑦に関連して、Kさんは、国際会議について調べ、次のようにまとめました。まとめ3の中の[X]と[Y]にあてはまる語の組み合わせとして正しいものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

[まとめ3]

国際社会の重要な課題に対応するため、さまざまな国際会議が開催されます。例えば、世界の政治や経済について話し合う[X]があります。資料2は、2023年5月に、日本を議長国として、[Y]で開催された[X]の行事の様子です。被爆から復興をとげた[Y]の姿を世界に向けて発信することで、平和の素晴らしさを改めて強調しました。

資料2

ア X-アジア太平洋経済協力会議(APEC) Y-広島

イ X-アジア太平洋経済協力会議(APEC) Y-京都

ウ X-主要国首脳会議(G7) Y-広島

エ X-主要国首脳会議(G7) Y-京都

解答:ウ

解説:アジア太平洋経済協力会議(APEC):アジア太平洋地域の21の国と地域が参加する経済協力の枠組み。

主要国首脳会議(G7):フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7か国と、欧州連合(EU)が参加する枠組み。

資料2は、広島の平和記念公園で行われた主要国首脳会議(G7)のものである。

■大問6

問題6-1:Fさんのクラスでは、校外学習で四つのグループに分かれて職場を訪問しました。そこで働いている人から聞いた内容の一部を、次のカードⅠ~カードⅣにまとめました。これらに関する問1~問4に答えなさい。

[カード1]外交官のHさん

私たちは、外務省や世界各国にある日本の大使館などに勤務し、国家間の交渉にたずさわっています。相手国の分化などを積極的に理解しようとする姿勢や社交性が求められます。

[カードⅡ]証券取引所に勤めているRさん

私たちは、投資家が安心して市場で取引でき、上場した企業が安定して資金を集められるようにサポートをしています。株式などの売買が、ルールに従って正しく行われているかを監視しています。

[カードⅢ]プログラマーのTさん

私は、システムエンジニアが考察したシステムなどの設計に従って、プログラミングを行っています。コンピュータを動かすためのプログラミング言語などの専門知識が必要です。

[カードⅣ]畜産農業のUさん

私は、肉食として販売するために、豚などの家畜を育てています。基本的に毎日同じ時間にえさやりや掃除を行っており、動物の異変にすぐに気づける注意力が欠かせません。

問1 カードⅠに関連して、次のア~エは、日本と外国との関係に関するできごとについて述べた文です。年代の古い潤に並びかえ、その順に記号で書きなさい。

ア 憲法の制定に向けて、伊藤博文はヨーロッパへ調査に行き、君主権の強いドイツやオーストリアなどで憲法について学んだ。

イ 幕府は、貿易を望む大名や豪商に、東南アジアへの渡航を許可する朱印状を発行し、東南アジアの国々に対して、朱印船の保護を求めた。

ウ イエズス会の宣教師の勤めにより、キリシタン大名が少年4人をローマ教皇のもとへ派遣した。

エ 世界平和と国際協調を目的とする国際連盟が設立され、新渡戸稲造が事務次長に選ばれた。

解答:ウーイーアーエ

解説:

ウ:1582年

イ:1604年~1635年頃

ア:1882年~1883年

エ:1920年

問題6-2:問2 カードⅡに関連して、Fさんは、株式会社の仕組みについて、次のようにまとめました。まとめ1の中の[X]と[Y]にあてはまる語の組み合わせとして最も適切なものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

[まとめ1]

株式会社は、必要となる資金を少額に分けた株式を発行して、多くの人から資金を集めます。株式は、資金を出したことの「証明書」であり、株式を購入した個人や法人を株主といいます。株主には、[X]に参加して経営の基本方針に対して意見を述べる権利や、保有する株式数に応じて、利潤の一部を[Y]として受け取る権利が保障されています。

ア X-労働組合 Y-年金保険

イ X-労働組合 Y-配当

ウ X-株主総会 Y-年金保険

エ X-株主総会 Y-配当

解答:エ

解説:株主は、株主総会に参加して経営の基本方針に対して意見を述べる権利や、保有する株式数に応じて、利潤の一部を配当として受け取る権利が保障されている。

問題6-3:問3 カードⅢに関連して、Fさんは、アメリカ合衆国の産業について、次のようにまとめました。まとめ2の中の[P]にあてはまる語を書きなさい。また、[P]の位置として最も適切なものを、地図中のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

[まとめ2]

現代のアメリカ合衆国は、新しい産業の分野で世界をリードしています。特に、サンフランシスコの南に位置するこの地域は、[P]とよばれ、先端技術産業の拠点となる大学や研究機関を中心として、多くのICT関連企業が集中し、高度な技術の開発が進められています。[P]には、アジア系をはじめ、さまざまな国籍をもつ人材が集まっています。

地図

![[社会]アメリカ合衆国地図](https://last-teacher.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/787ee4b5f3431c5cdf03ec6c1c6145ef-1-640x463.jpg)

解答:

(P) シリコンバレー

(記号) ア

解説:シリコンバレーは、カリフォルニア州のサンフランシスコに位置し、多くの新興企業や技術系のグローバル企業が密集する地域。

ア サンフランシスコ

イ シカゴ

ウ ニューヨーク

エ マイアミ

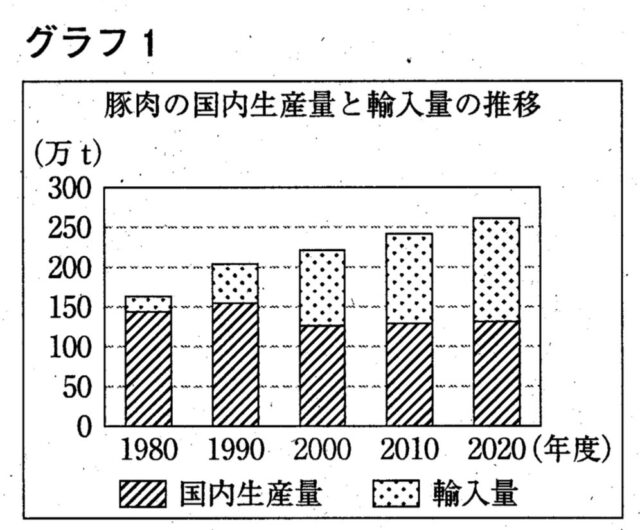

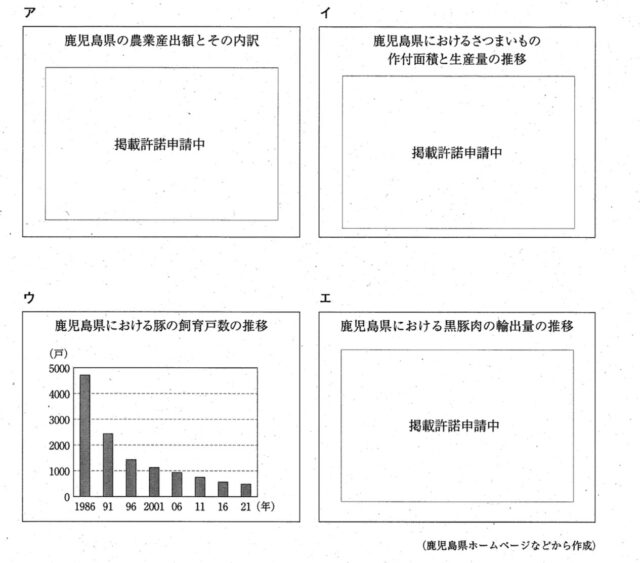

問題6-4:問4 カードⅣに関連して、Fさんは、豚肉の生産がさかんな鹿児島県の取り組みについて調べ、レポートにまとめました。グラフ2の[a]にあてはまる、取り組みの成果を示す最も適切なものを、あとのア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。また、[A]にあてはまることばを書きなさい。なお、[A]には、資料とグラフ2から読みとれる、取り組みの内容とその成果があてはまります。

[レポート]

〈探究課題〉

持続可能な畜産業を実現するため、私たちはどのようなことができるか。

〈課題設定理由〉

鹿児島県では、豚の飼育戸数が減少している一方で、「かごしま黒豚」とよばれる日本を代表する豚肉が生産され、国内外で人気を集めています。この人気を集めた取り組みが、日本の畜産業を発展させるための参考になると考えたからです。

〈探究内容〉

1 日本における豚肉の生産の現状

グラフ1から、豚肉の輸入量は増加傾向であることが読みとれます。価格の安い外国産の豚肉に対抗するには、「かごしま黒豚」のように品質重視の豚肉を生産し、ブランド化していく必要があります。

2 鹿児島県の主な取り組みとその成果

⑴黒豚の品種改良を進め、さつまいもを資料に使うことで、肉質や食感の良い黒豚肉が生産されています。

⑵厳格な生産ルールのもと、黒豚を飼育管理することで、安全、安心な黒豚肉が消費者に届けられています。

⑶資料とグラフ2から、[A]ことが分かります。

(注)レポートは一部である。 (鹿児島県黒豚生産者協議会ホームページなどから作成)

グラフ1

グラフ2

グラフ2

資料

選択肢ア~エ

解答:(記号) エ

(A) (例) 新たな輸出国への広報をしたり、海外の消費者に動画で紹介したりすることで、鹿児島県の黒豚肉の輸出量が増えている

解説:(A)輸出額を増やすための具体的な取り組みを記述。