■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【愛知】- 社会

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

■大問1

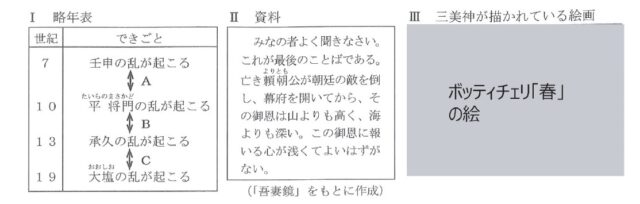

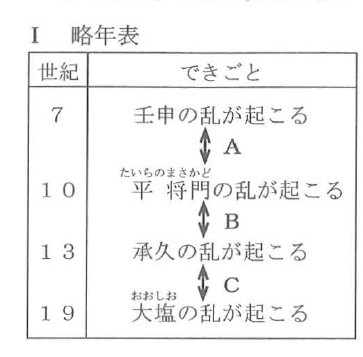

問題1-1:次のⅠの略年表、Ⅱの資料は、生徒が「日本で起こった乱」について発表する際に用いたものの一部であり、Ⅲは三美神が描かれている絵画である。あとの(1)から(3)までの問いに答えなさい。

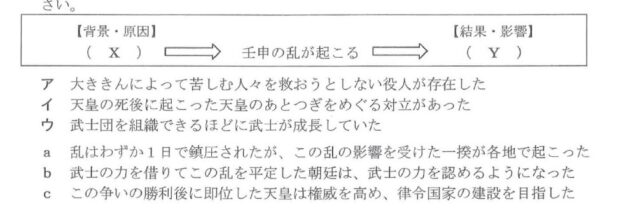

次の図は、Ⅰの略年表中の壬申の乱の[背景•原因】、【結果・影響】についてまとめたものである。図中の( X )にあてはまる文として最も適当なものを、下のアからウまでの中から、( Y )にあてはまる文として最も適当なものを、下のaからcまでの中からそれぞれ選びなさい。

解答 : X:イ Y:c

解説 : 壬申の乱(672):天智天皇の死後、後継者を巡って弟の大海人皇子と息子の大友皇子が争った内乱のこと。大海人皇子が勝利し、天武天皇として即位する。天武天皇の治世で、律令制度の確立や国史の編纂など、国家体制の整備が進められた。

Xについて。

ア:大ききんは、江戸時代に起こった天明の大飢饉が最も有名。幕府の腐敗を批判、民衆の生活苦に心を痛め、大塩平八郎が反乱を起こす。時代が合わないので不適当。

イ:「天皇の死後に起こった、跡継ぎをめぐる対立」なので、原因の説明として適当。

ウ:「武士」や「武士団」が登場するのは平安時代後期、10世紀から12世紀にあたる。時期が合わないので不適当。

Yについて。

a:江戸時代、天明の大飢饉の際に起きた大塩平八郎の乱に関する記述。時代が合わないので不適当。

b:「武士」が登場するのは平安時代後期、10世紀から12世紀にあたる。時期が合わないので不適当。

c:大海人皇子は天武天皇として即位後、律令国家の建設を目指して政治体制の整備を進めたので、適当。

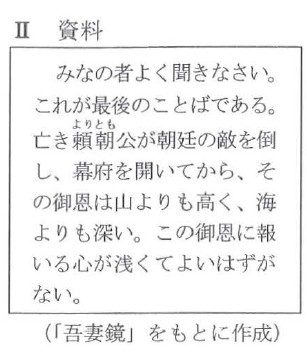

問題1-2:次の文章は、生徒がⅡの資料について発表する際に作成したメモの一部である。文章中の( ① )にあてはまる人名として最も適当なものを、下のアからウまでの中から、( ② )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のaからcまでの中からそれぞれ選びなさい。なお、文章中の2か所の( ① )には、同じ人名があてはまる。

解答 : ①:ア ②:b

解説 : Ⅱの文章は、北条政子が承久の乱(1221)の際、戦に向かう御家人たちに語った演説の言葉である。この言葉に奮い立った御家人たちは、後鳥羽上皇の軍勢を打ち破った。

①について。

ア:適当。

イ:後白河法皇の孫で、鎌倉時代に院政を執った人物である。 北条義時の追討を謀って「承久の乱」を起こして失敗し、隠岐(おき)に流された。承久の乱において、北条政子の敵にあたるので不適当。

ウ:源義経は、源頼朝の弟である。頼朝の挙兵に加わって源平合戦で活躍し、重要な役割を果たした。しかし、頼朝との関係の悪化から敵とみなされて追われ、平泉で自害する。承久の乱の時にはいないので不適当。

②について。

a:北条政子は幕府側の人物なので、不適当。

b:適当。

c:御成敗式目は1232年、鎌倉幕府3代執権 北条泰時によって制定されたものである。承久の乱は1221年のため、この時まだ完成していないため不適当。

問題1-3:Ⅲの絵画が描かれた時期として最も適当なものを、Ⅰの略年表中のAからCまでの中から選びなさい。また、この絵画が描かれた年代から最も遠い年代のヨーロッパのできごとについて述べた文を、次のアからウまでの中から選びなさい。

ア:スペインの援助を受けたコロンブスが、アメリカ大陸付近の島にはじめて到達した。

イ:ローマ教皇による璧地エルサレム奪回の呼びかけに応じ、十字軍の遠征がはじめて行われた。

ウ:ルターが免罪符の販売を認めたローマ教皇を批判し、教会の改革をとなえ抵抗した。

解答 : 時期:C できごと:イ

解説 : Ⅲはボッティチェリの「春」である。ボッティチェリは、ルネサンス期のイタリアのフィレンツェ生まれの画家で「ヴィーナスの誕生」などが有名である。

ルネサンスは「再生」「復活」などを意味するフランス語である。古典古代(ギリシア・ローマ)の文化を復興しようとする文化運動で、14世紀にイタリアで始まり、西ヨーロッパ各国に広まった。

ア:コロンブスは、大航海時代の探検家、航海者である。スペインの援助を受けて1492年大西洋を横断し、到着した島をサン・サルバドル島と命名した(現バハマ)。

イ:十字軍とは、中世ヨーロッパでキリスト教徒が、聖地エルサレムをイスラム教徒から奪還するために行われた遠征のこと。11世紀末から13世紀末にかけて約200年間の間行われた。第1回十字軍は、1096年に行われている。

ウ:ルターは、16世紀にドイツで宗教改革を推進した人物である。カトリック教会の腐敗や免罪符の販売を批判し、「95ヶ条の論題」を掲げて宗教改革を始めた。聖書のみを信仰の拠り所とすることを主張し、プロテスタントの基礎を築いた。

上記を簡単にまとめると、

ボッティチェリ「春」…14世紀。

よって、Ⅰの略年表では、Cが適当。

また、ア:15世紀、イ:11世紀、ウ:16世紀 なので、イが最も遠い出来事だとわかる。

■大問2

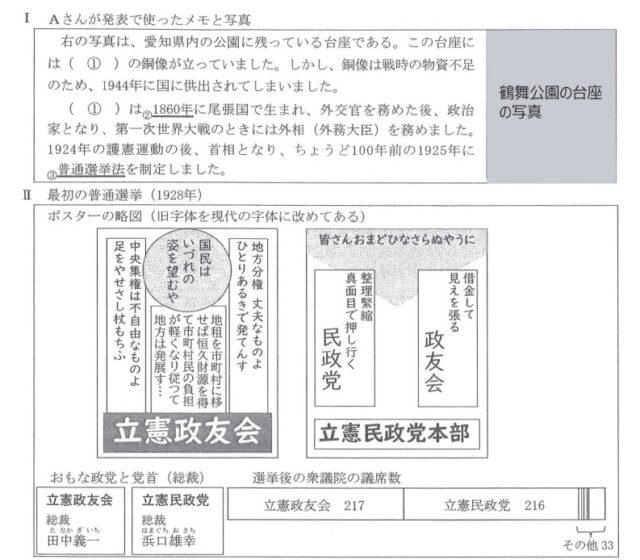

問題2-1:次のⅠの資料は、生徒のAさんが発表で使ったメモと写真である。また、ⅡからVまでの資料は、生徒のBさんがこの発表であがった普通選挙法に興味をもち、当時の議会政治について探究活動を行ったときに使ったものの一部である。あとの(1)から(4)までの問いに答えなさい。

なお、Ⅰの資料中の2か所の( ① )には、同じ人名があてはまる。

Ⅰの資料中の( ① )にあてはまる人名として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。また、Ⅰの資料中の②1860年のようすについて述べた文として最も適当なものを、下のaからdまでの中から選びなさい。

ア:大隈重信 イ:加藤高明

ウ:原敬 エ:吉田茂

a 上方の豊かな町人が担い手となった元禄文化が栄えていた。

b 製糸業など軽工業を中心に、日本に産業革命が起こっていた。

c 欧米諸国との通商がはじまり、尊王攘夷運動が盛んだった。

d 特権を蒋われた士族たちによる反乱が各地で起こっていた。

解答 : ①:イ ②:c

解説 :

ア:大隈重信は、第8代、第17代内閣総理大臣を務めた人物である。明治・大正期の政治家として、最初の政党内閣を組織した。太陽暦の導入、郵便制度の整備、富岡製糸場の設立などを行った。

イ:加藤孝明は、第24代内閣総理大臣を務めた人物である。普通選挙法(1925)、治安維持法(1925)、日ソ基本条約(1925)を成立させた。

ウ:原敬は、第19代内閣総理大臣を務めた人物である。日本初の本格的な政党内閣を組織した。内閣のほとんどを立憲政友会の党員で構成し、これにより藩閥政治から政党政治への転換を促した。

エ:吉田茂は、第45代、第48~51代内閣総理大臣を務めた人物である。

a:元禄文化は江戸時代前期の元禄年間を中心に、主に上方(京都・大阪)で栄えた町人文化のこと。経済力を持った町人が文化の担い手となり、それまでの武家や貴族による文化とは異なった、庶民的で活気のある文化であった。17世紀末から18世紀初頭のことなので不適当。

b:明治政府は、殖産興業政策の一環として製糸業を積極的に支援した。製糸業の発展は日本の近代化、軽工業の発展を牽引し、輸出産業としての地位を確立した。明治初期のことなので不適当。

c:欧米諸国との通商は、日米修好通商条約(1858)やヨーロッパ4国(オランダ・ロシア・イギリス・フランス)との修好通商条約(安政の五か国条約)に始まるものである。また尊王攘夷運動は幕末期に、天皇を尊ぶ「尊王」と外国勢力を排除する「攘夷」を掲げた政治運動のことである。いずれも江戸末期、1850年代のことなので適当。

d:明治維新後、特権を奪われたことの不満から、各地で士族たちが武力反乱を起こした。特に、廃刀令や徴兵令などの特権を奪う政策により、経済的に困窮した士族たちの不満が爆発した。代表的なものに西南戦争がある。明治初期、1870年代のことなので不適当。

問題2-2:次のa、bの文は日本国外の、c、dの文は日本国内のようすについて述べたものである。Ⅰの資料中の③普通選挙法が制定されたときの国外、国内のようすについて述べた文の組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

a:社会主義国家であるソ連が成立していた。

b:ドイツでビスマルクが政権を握っていた。

c:水平社により、部落解放運動が行われていた。

d:農地改革により、自作農が増加していた。

ア:a、c イ:a、d ウ:b、c エ:b、d

解答 : ア

解説 : 普通選挙法が成立したのは、加藤孝明内閣で1925年のこと。満25歳以上の男子に選挙権を認めた。納税額に関わらず、全ての男子に選挙権が与えられた。

a:ソ連の成立は1922年のこと。1917年のロシア革命によって誕生したソビエト政権が、内戦を経て、国内の諸共和国を統合して成立した。時期が合っているため適当。

b:ビスマルクは19世紀後半のドイツの政治家で、「鉄血宰相」ともいわれる。プロイセン王国の首相、外相であったが、ドイツ帝国の初代宰相としてドイツ統一を成し遂げた。また、「ビスマルク体制」と呼ばれるヨーロッパの国際秩序を形成した。時期が合わないため不適当。

c:水平社は1922年に創立された団体である。日本で初めての人権宣言「水平社宣言」を発表した。部落差別からの解放を目指し、人間は生まれながらにして平等であるという理念のもと、部落解放運動を行った。時期が合うので適当。

d:農地改革は第二次世界大戦後の日本で、地主から農地を強制的に買い上げ、小作人に安価で払い下げることで自作農を増やすことを目的とした政策である。これにより地主制度が解体され、農村の民主化が進められた。時期が合わないので不適当。

よって、適当なものはaとcであり、アが正答とわかる。

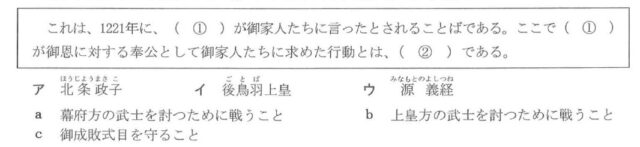

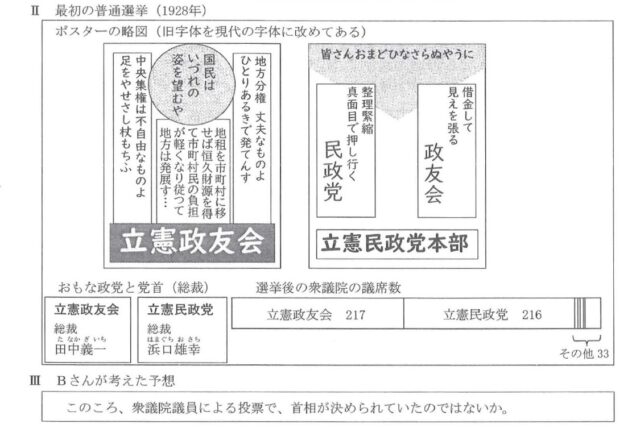

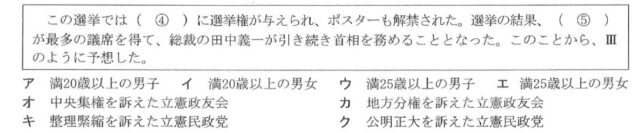

問題2-3:次の文章は、Bさんが1928年に田中義ー内闇のもとで行われた最初の普通選挙についてⅡの資料のようにまとめ、Ⅲの予想をした際に作成したメモの一部である。Ⅱの資料を参考にして、文章中の( ④ )、( ⑤ )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからクまでの中からそれぞれ選びなさい

解答 : ④:ウ ⑤:カ

解説 : 最初の普通選挙は、1928年に実施された。この選挙は1925年に制定された普通選挙法に基づいて行われ、納税額に関わらず満25歳以上のすべての男子に選挙権が与えられた。

④について。

1925年に成立した普通選挙法の規定で、選挙権は満25歳以上の男子なので、答えはウ。

⑤について。

立憲政友会は1900年、伊藤博文によって結成された政党。議会制民主主義や地方分権を訴えた。

立憲民政党は、昭和初期の1927年に憲政会と政友本党とが合同し、浜口雄幸を総裁に結成された政党である。議会中心政治を徹底することを基本理念とした。、また、軍備縮小や緊縮財政を訴えた。

ア:立憲政友会は地方分権を訴えた。中央集権を訴えたのは立憲民政党なので不適当。

イ:立憲政友会は地方分権を訴えた。また、第1回普通選挙にて最多議席を獲得したので適当。

ウ・エ:立憲民政党は第1回普通選挙にて最多議席ではないため不適当。

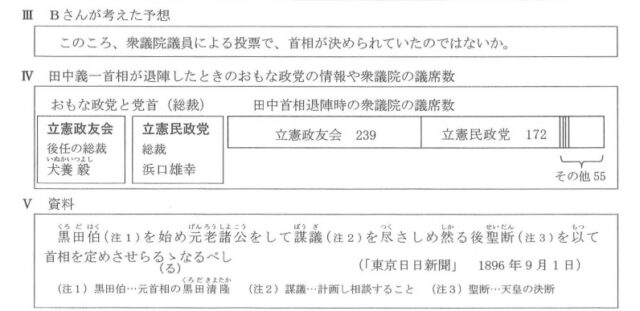

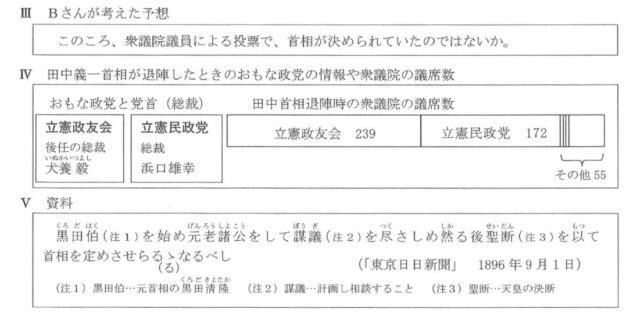

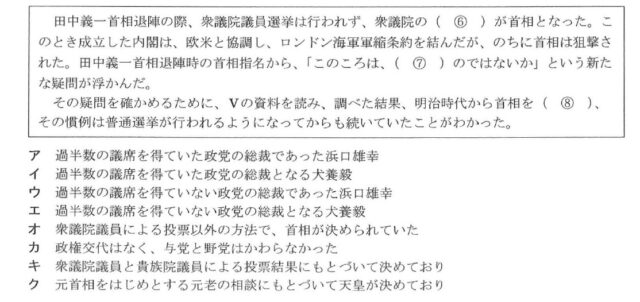

問題2-4:次の文章は、BさんがⅢの予想を検証するため、田中義一首相が退陣したころのようすをⅣの資料のようにまとめるとともに、あわせてVの資料を調べ、発表した際のメモの一部である。Ⅳ、Ⅴの資料を参考にして、文章中の( ⑥ )、( ⑦ )、( ⑧ )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからクまでの中からそれぞれ選びなさい。

解答 : ⑥:ウ ⑦:オ ⑧:ク

解説 : 田中義一首相は在位中、対中国強行政策を進め、1927年には山東に出兵した。国内では治安維持法改正、特別高等警察制度の実施など社会主義・共産主義への弾圧を強めた。退陣は、張作霖爆殺事件をめぐって昭和天皇の不信を買ったためである。総辞職後は、立憲民政党総裁であった濱口雄幸が新内閣を組織した。

⑥について。

直後に「首相となった」と書かれているので、まずはア~エのどれかに絞られる。そのうち、犬養毅は間違い(1931年に首相に就任)なので、イとエは不適当。また、次の首相となった濱口雄幸は立憲民政党の総裁であった。資料Ⅳより、立憲民政党は衆議院では過半数を得ていないので、ウが適当。

⑦について。

問題のメモより濱口雄幸は、“田中義一首相退陣時に指名されて首相になった”ことがわかり、且つ「このころは…」という部分から現在と異なることに着目していると考えられる。現在は衆議院で最多議席数を得ている政党の党首が首相になるのが通常のため、これに反する内容のオが適当。

⑧について。

資料Ⅴによると、元老の意見をもとに天皇が決断していることが書かれているので、選択肢クが適当とわかる。

■大問3

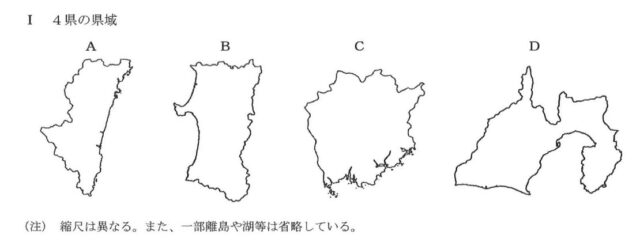

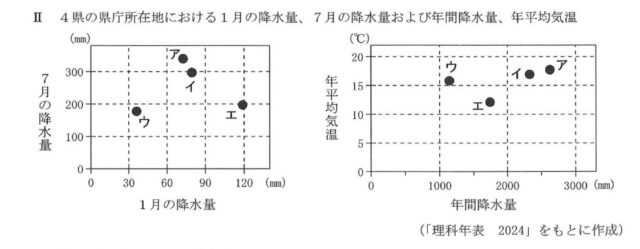

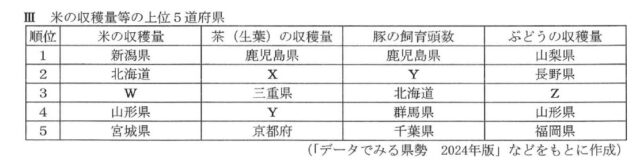

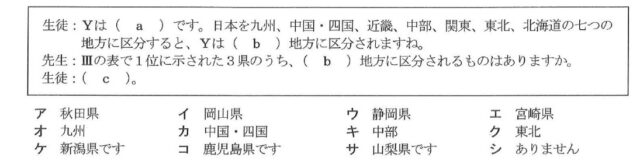

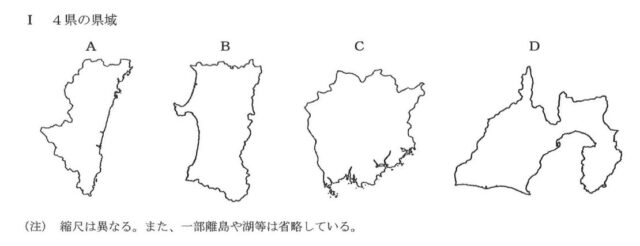

問題3-1:次のⅠの略地図のAからDまでは、4県の県域を示したものであり、Ⅱのグラフは、Ⅰの略地図の4県の県庁所在地における1月の降水量、7月の降水量および年間降水最、年平均気温を示したものである。また、Ⅲの表は、米の収穫量等の上位5道府県を示したものである。あとの(1)から(3)までの問いに答えなさい。

なお、Ⅰの略地図のAからDまで、ⅡのグラフのアからエまでおよびⅢの表のWからZまでは、それぞれ秋田県、岡山県、静岡県、宮崎県のいずれかであり、Ⅱのグラフの2か所のア、イ、ウ、エはそれぞれ同じ県である。また、Ⅲの表の2か所のYには、同じ県があてはまる。

Ⅰの略地図のBとCの県庁所在地における1月の降水籠、7月の降水籠および年間降水量、年平均気温を示す符号として最も適当なものを、Ⅱのグラフのアからエまでの中からそれぞれ選びなさい。

解答 : B:エ C:ウ

解説 : Ⅰの略地図を見ると、Bは秋田県であり県庁所在地は秋田市、Cは岡山県で県庁所在地は岡山市である。

まずBの秋田県秋田市については、日本海側気候である。日本海側気候は、冬は北西の季節風が強く、雪が多く降るのが特徴である。沿岸部では比較的温暖で雪も少ないが、内陸部へ行くほど雪が多くなる。また、夏は太平洋側に比べて晴れの日が多い傾向があるが、梅雨末期には大雨になることもある。年間降水量は約1800㎜、年平均気温は12度ほどである。また、平均降水量に関しては1月は約120㎜、7月は200㎜ほどである。よって、エが適当とわかる。

次にCの岡山県岡山市は、瀬戸内海式気候である。温暖で晴れの日が多いのが特徴である。年間を通して温暖少雨で日照時間が長い。年間降水量は約1200㎜、年平均気温は16度ほどである。また、平均降水量に関しては1月は約40㎜、7月は180㎜ほどである。よって、ウが適当である。

※岡山県北部(中国山地沿い)は、日本海側気候の影響で、寒冷多雨になる傾向がある。

問題3-2:次の文章は、Ⅲの表についての生徒と先生の会話の一部である。文章中の( a )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から、( b )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のオからクまでの中から、( c )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のケからシまでの中からそれぞれ選びなさい。

なお、文章中の2か所の( b )には同じことばがあてはまる。

解答 : a:エ b:オ c:コ

解説 : Ⅲの表を見ると、Yの県は米の収穫量が2位、茶(生茶)の収穫量が4位、豚の飼育頭数が2位である。

よって、Yは宮崎県とわかる。

したがって、(a)に当てはまるものは、選択肢エが適当だとわかる。同様にbは、九州地方の選択肢オが適当である。

cは新潟県、鹿児島県、山梨県のうち九州地方に区分される県を選べばよいので、鹿児島県の選択肢コが適当。

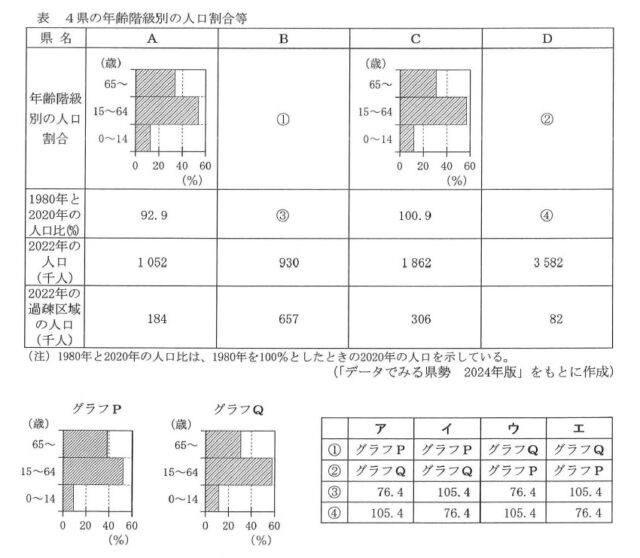

問題3-3:次の表は、生徒がⅠの略地図のAからDまでの4県の年齢階級別の人口割合等についてまとめたものであり、下のグラフPおよびQは、BまたはDの年齢階級別の人口割合を示したものである。表中の①から④までにあてはまるグラフと数字の組み合わせとして最も適当なものを、あとのアからエまでの中から選びなさい。

なお、表のA、B、C、DはそれぞれⅠの略地図のA、B、C、Dと同じ県名があてはまる。

解答 : ア

解説 : Ⅰの略地図を見ると、Aは宮崎県、Bは秋田県、Cは岡山県、Dは静岡県である。

よって、表の①は秋田県、②は静岡県の年齢階級別の人口割合とわかる。同様に、③は秋田県、④は静岡県の1980年と2020年の人口比(%)である。

秋田県と静岡県を比べた際に、秋田県の方が少子化、高齢化が進んでいると考えられるので、①はグラフP、②はグラフQと考えられる。同様の理由で秋田県の方が人口も減少していると考えられるため、③が76.4、④が105.4だと考えられる。

以上より、選択肢アが適当である。

■大問4

問題4-1:次のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの資料は、生徒がアジア州の国について発表を行うために用意したものの一部である。あとの(1)から(4)までの問いに答えなさい。

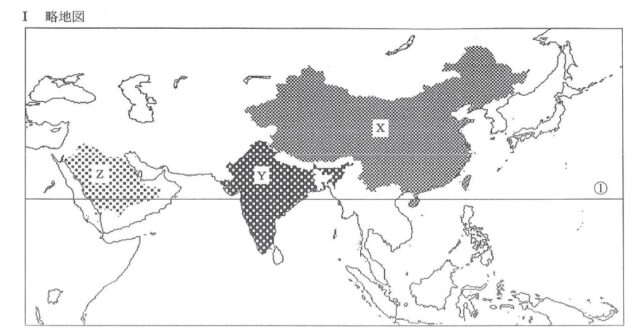

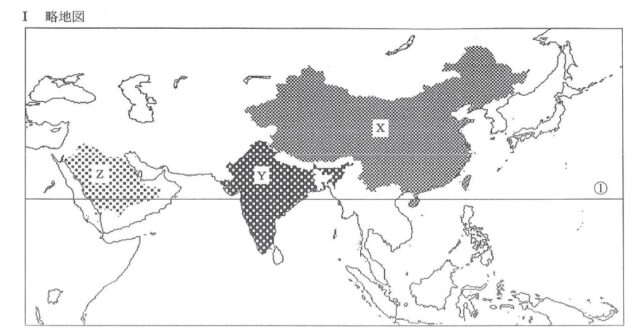

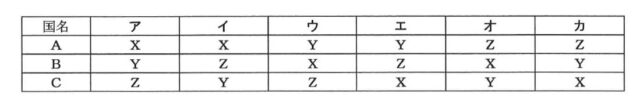

なお、Ⅰの略地図は緯線の間隔が等しい図法で描かれたものであり、Ⅰの略地図中の、X、Y、ZおよびⅡの資料中のA、B、Cは、それぞれインド、サウジアラビア、中国のいずれかである。

Ⅰの略地図中の緯線①の緯度として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア 北緯10度 イ 北緯20度 ウ 北緯30度 エ 北緯40度

解答 : イ

解説 : Ⅰの略地図中の①の緯線を見ると、台湾とフィリピンの間、中国本土と海南省の間、インドのムンバイの辺り、オマーンやサウジアラビアの辺りを通っている。よって、これは北緯20度だとわかる。

日本では、東京都の沖ノ鳥島が北緯20度に位置していて、日本最南端の島である。

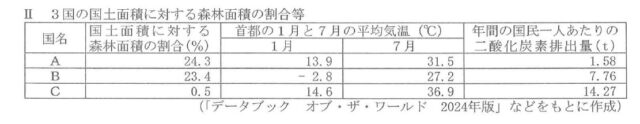

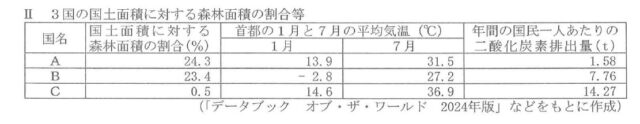

問題4-2:Ⅱの資料は、Ⅰの略地図中のX、Y、Zにおける国土面積に対する森林面積の割合、首都の1月と7月の平均気温、年間の国民一人あたりの二酸化炭素排出量をまとめたもので、ⅡのA、B、CはそれぞれX、Y、Zのいずれかである。A、B、CとX、Y、Zを組み合わせたものとして最も適当なものを、次のアからカまでの中から選びなさい。

解答 : ウ

解説 : Ⅰの略地図中のX、Y、Zは、Xは中華人民共和国、Yはインド、Zはサウジアラビアである。

まず、国土面積に対する森林面積の割合に関して、3つの国の中でサウジアラビアの森林面積の割合はかなり小さいので、CはZのサウジアラビアだと考えられる。また、資料ⅡのAとBの国土面積に対する森林面積の割合はほぼ差はないので、この時点では区別できない。

そのため、次に首都の1月と7月の平均気温を見る。Bの国の1月の平均気温が-2.8℃となっている部分に着目すると、インドの首都デリーの気候はそこまで気温が下がることはないので、Bは中華人民共和国だとわかる。

よって、表中のAはYのインド、BはXの中華人民共和国、CはZのサウジアラビアと考えられる。

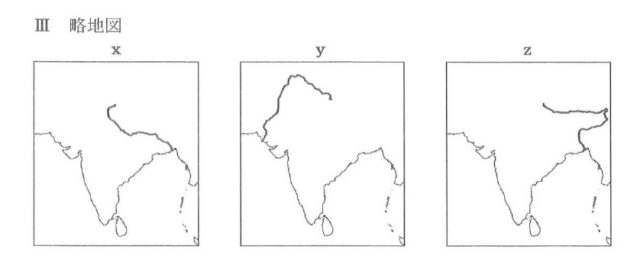

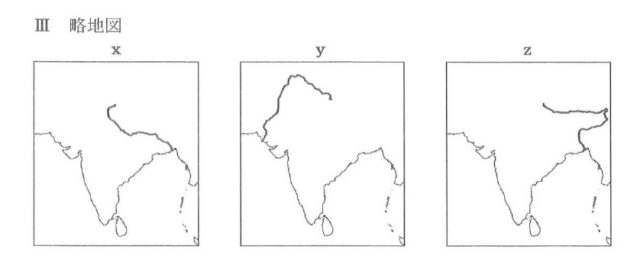

問題4-3:Ⅲの略地図のxからzまでは河川の流路を示したものである。インドの国名の語瀕にもなっているといわれるインダス川本流の流路を示したものをxからzまでの中から、また、インダス川の流域で生まれた文明に最も関係が深い写真を、Ⅳの写真のaからcまでの中からそれぞれ選びなさい。

解答 : 流路:y 写真:b

解説 : インダス川本流の流路について。

Ⅲの略地図について、xはガンジス川、yはインダス川、zはブラマプトラ川(ブラフマプトラ川)である。よって、インダス川の流路はyが適当である。

インダス川の流域で生まれた文明に最も関係が深い写真について。

写真がないため解答不能。

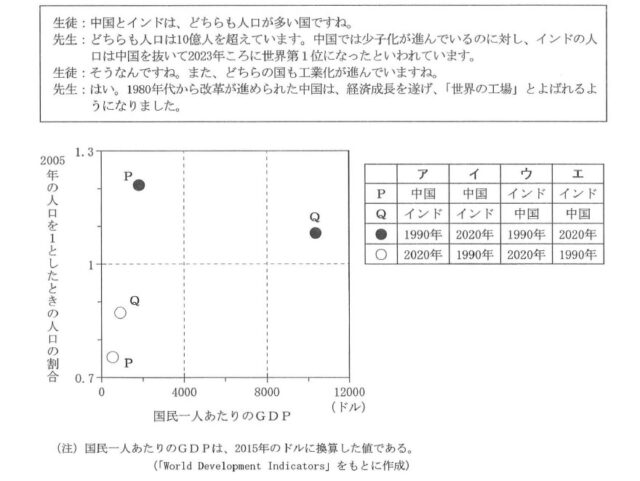

問題4-4:次の文章は、中国とインドの人口や経済についての生徒と先生の会話の一部である。また、下のグラフは、中国とインドの1990年と2020年における、国民一人あたりのGDPと2005年の人口を1としたときの人口の割合をまとめたもので、P、Qは中国、インドのいずれか、●、○は1990年、2020年のいずれかである。文章を読み、P、Q、●、○と国名、年代の組み合わせとして最も適当なものを、あとのアからエまでの中から選びなさい。

解答 : エ

解説 : まず、会話文の中で、先生が「インドの人口は中国を抜いて2023年ころに世界第1位になったといわれています。」と話している。よって、インドの方が2005年時点と比較したときの人口の割合が大きいと考えられる。したがって、Pはインド、Qは中国だと考えられる。

また、2005年時点と2020年との人口を比較すると、インドも中国も人口は増加している。そのため、○は2005年時点より人口の割合が少ない1990年、●は2005年時点より人口の割合の多い2020年とわかる。

以上より、選択肢エが適当である。

■大問5

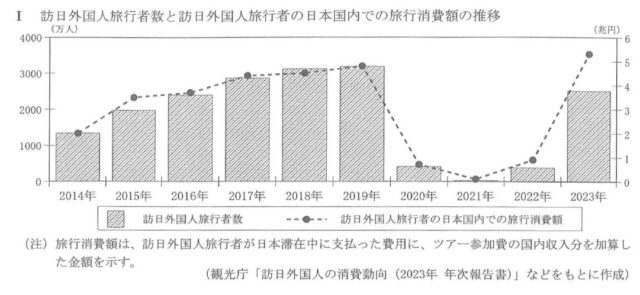

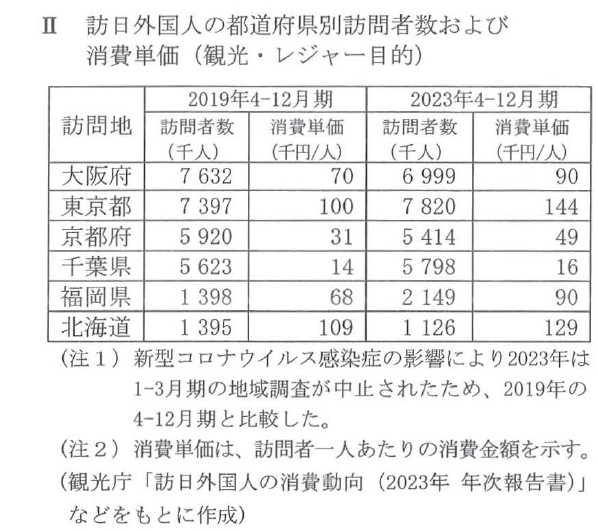

問題5-1:次のⅠからⅤまでの資料は、生徒が訪日外国人と日本の景気について調べた際に作成したレポートの一部である。あとの(1)から(4)までの問いに答えなさい。

Ⅰ、Ⅱの資料から読み取ることができる内容をまとめた文章として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア:Ⅰの資料から、2023年の訪日外国人旅行者数が2014年以降で一番多いことがわかる。また、Ⅱの資料から、大阪府以外の都道府県では、2023年4-12月期の訪問者数は、2019年4-12月期より増えていることがわかる。

イ:Ⅰの資料から、訪日外国人旅行者数については、2023年より多い年があることがわかる。また、Ⅱの資料から、訪問者数、消費単価の値がともに2019年4-12月期より2023年4-12月期の方が大きくなっているのは、東京都と千葉県だけであることがわかる。

ウ:Ⅰの資料から、2023年の訪日外国人旅行者の日本国内での旅行消費額が2014年以降で一番多いことがわかる。また、Ⅱの資料から、6都道府県のいずれでも、2023年4-12月期の消費単価は、2019年4-12月期より高くなっていることがわかる。

エ:Ⅰの資料から、訪日外国人旅行者の日本国内での旅行消費額については、2023年より多い年があることがわかる。また、Ⅱの資料から、6都道府県の中では、北海道は、2019年4-12月期、2023年4-12月期ともに訪問者数は最も少ないが、消費単価は最も高いことがわかる。

解答 : ウ

解説 :

ア:文中の「2023年の訪日外国人旅行者数が2014年以降で一番多いことがわかる。」は、Ⅰの資料を見ると間違いだとわかる。またⅡの資料より、2023年4-12月期の訪問者数が2019年4-12月期の訪問者数より多いのは、東京都、千葉県、福岡県である。よって、「大阪府以外の都道府県では、2023年4-12月期の訪問者数は、2019年4-12月期より増えていることがわかる。」という記述も間違いとわかる。したがって、アは不適当。

イ:「訪日外国人旅行者数については、2023年より多い年があることがわかる。」という部分は正しい。しかしその後の「訪問者数、消費単価の値がともに2019年4-12月期より2023年4-12月期の方が大きくなっているのは、東京都と千葉県だけであることがわかる。」という部分は間違っている。東京都、千葉県、福岡県の3県で、訪問者数、消費単価の値がともに2019年4-12月期より2023年4-12月期の方が大きくなっている。よって、イは不適当。

ウ:適当。

エ:「訪日外国人旅行者の日本国内での旅行消費額については、2023年より多い年があることがわかる。」という部分は間違いである。Ⅰの資料を見ると、訪日外国人旅行者の日本国内での旅行消費額の折れ線グラフは、2023年が一番高くなっている。また、「6都道府県の中では、北海道は、2019年4-12月期、2023年4-12月期ともに訪問者数は最も少ないが、消費単価は最も高いことがわかる。」という部分も間違いである。北海道の2019年4-12月期、2023年4-12月期の訪問者数が6都道府県の中で最も少ないという部分は正しい。しかし、北海道の消費単価は最も高いのは2019年のみで、2023年は東京都が最も高くなっている。以上より、エは不適当。

問題5-2:次の文章は、Ⅲの資料をもとに生徒が発表した際のメモの一部である。文章中の( ① )、( ② )にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

解答 : イ

解説 : ①について。

メモでは「訪日外国人旅行者のために」とあるので、言語やイラストでの理解を促す「多言語やイラスト付きで表記する」の方が適当。

②について。

「年齢、言語、障がいの有無などに関係なく、街や生活環境をだれもが利用しやすいように工夫」したもののことを、ユニバーサルデザインという。インフォームド・コンセントは、医療従事者が患者に対して病状や治療方法など十分な説明を行い、患者がそれを理解し、自らの意思で治療に同意することである。患者の権利を尊重し、十分な情報に基づいて自己決定を支援するプロセスを指すものである。

以上より、選択肢イが適当。

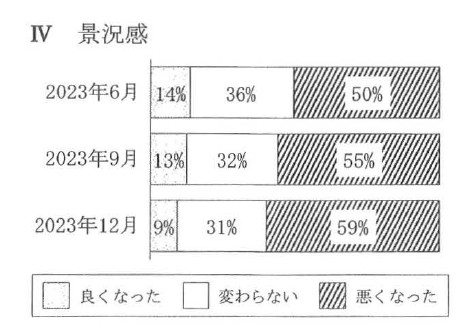

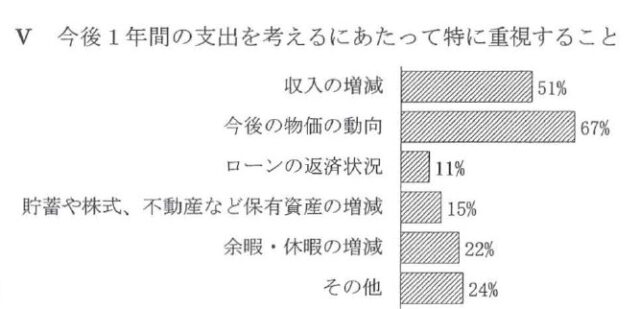

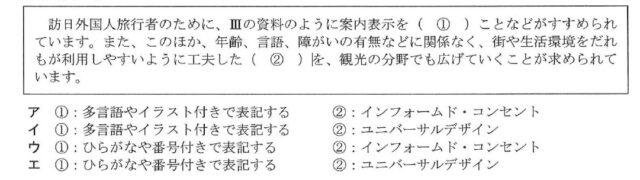

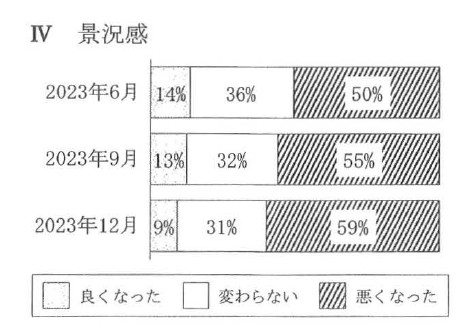

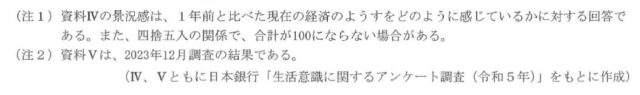

問題5-3:次の文章は、Ⅳ、Ⅴの資料をもとに生徒が発表した際のメモの一部である。文章中の( ③ )、( ④ )にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

解答 : エ

解説 : ③について。

景況感が変化している場合、政府が行う政策としては「減税を行い、家計の所得を増やす」の方が適当。これは、不景気の時の政策である。「公開市場操作を行い、国債を買う」の選択肢に関しては、中央銀行が行う政策である。

④について。

不景気の時の説明としては「需要が供給を下回り、物価が下がります」の方が適当である。対して、好景気のときは「需要が供給を上回り、物価が上がります」

以上より、選択肢エが適当である。

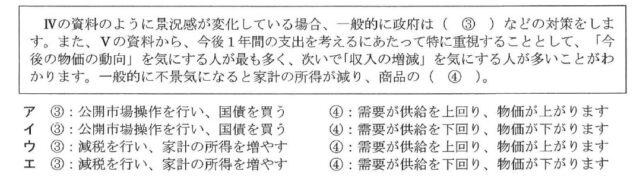

問題5-4:次の文章は、外国為替相場について説明したものである。文章中の( ⑤ )、( ⑥ )にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

解答 : ア

解説 : ⑤について。

「外国通貨を売買する市場で、円を買う動きが強く」なると、円高になる。

円安は、円の価値が下がり、円を売る動き動きを一因として起こる。

⑥について。

同じ額の円をドルに交換するとき、「1ドル=150円」のときより「1ドル= 130円」のときの方が受け取るドルが多くなる。たとえば手元に150円あるとき、「1ドル=150円」のときは1ドルに替えられるのに対し、「1ドル=130円」のときは1.15円に替えられる。

以上より、選択肢アが適当である。

■大問6

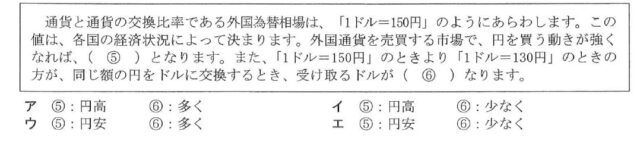

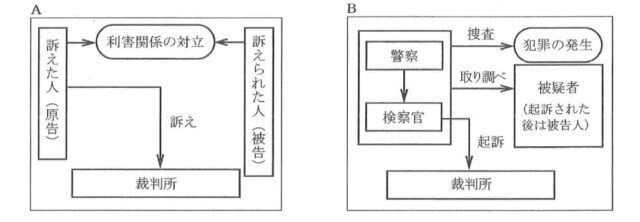

問題6-1:次のA、Bのカードは、裁判のしくみを模式的にあらわしたものである。あとの(1)から(3)までの問いに答えなさい。

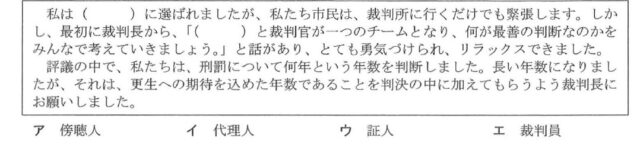

次の文章は、ある裁判に関わった人の体験談の一部である。文章中の( )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。また、この裁判のしくみをあらわしたカードを、A、Bの中から選びなさい。

なお、文章中の2か所の( )には同じことばがあてはまる。

解答 : ことば:エ しくみ:B

解説 : Aのカードでは、訴えられた人と訴えた人がいて、両者の間で利害関係の対立が起きているので、民事裁判の構図を表したものだと考えられる。また、Bのカードには警察官、検察官がおり、犯罪が発生したことに対する捜査や被疑者に対する取り調べが行われているので、刑事裁判について表したものである。体験談には「刑罰」や「更生」といった言葉が含まれているので、Bの刑事裁判が適当だと考えられる。

体験談の文章では、「私たち市民」と自称している。また、裁判長からの言葉で「( )と裁判官が一つのチームとなり、何が最善の判断なのかをみんなで考えていきましょう」とあるので、裁判において、審理に参加し、評議を通じて判決に加わる立場だとわかる。したがって、選択肢エの裁判員が適当だとわかる。

アの傍聴人は、許可を得て裁判に参加し、話を聞く人のことである。議決権や発言権はない。

イの代理人については、当事者の代わりに訴訟行為を行う弁護士や、裁判所の許可を得て選任された人のことである。

ウの証人は、事件に関する事実を知っている第三者のことで、裁判所での尋問(証人尋問)で証言を行う。

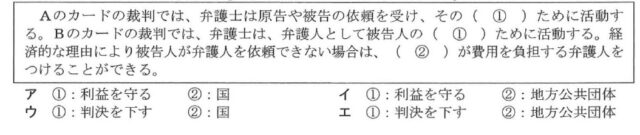

問題6-2:次の文章は、A、Bのカードに関連して、裁判における弁護士の役割について述べたものである。( ① )、( ② )にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。 なお、文章中の2か所の( ① )には同じことばがあてはまる。

解答 : ア

解説 : Aのカードでは、訴えられた人と訴えた人がいて、両者の間で利害関係の対立が起きているので、民事裁判の構図を表したものだと考えられる。また、Bのカードには警察官、検察官がおり、犯罪が発生したことに対する捜査や被疑者に対する取り調べが行われているので、刑事裁判について表したものである。

以上を踏まえて弁護士の役割を考えると、①には「利益を守る」ことが適当である。裁判で判決を下すのは裁判官のため、「判決を下す」は間違いである。

次に②については、「国」が費用を負担する弁護人をつけることができる。このような弁護士を国選弁護人という。

したがって、選択肢アが適当である。

問題6-3:次のアからオまでの中から、日本の司法制度について述べた文として正しいものを二つ選びなさい。ただし、マーク欄は1行につき一つだけ塗りつぶすこと。

ア:最高裁判所の裁判官は、3年ごとに行われる参議院議員選挙の際、国民審査によって選ばれ、内閣によって任命される。

イ:裁判官の地位は、裁判が公正・中立に行われるために憲法で守られているが、内閣が設置する弾劾裁判所は裁判官をやめさせることができる。

ウ:裁判では、第一審の判決に不満があった場合、訴えられた側のみ、申し立てることができる三審制がとられている。

エ:裁判所は、法令等が憲法に違反しているかどうか審査することができ、なかでも最高裁判所は最終的な決定を行うため、「憲法の番人」とよばれている。

オ:司法制度改革では、法律の専門家が少ない地域でも、だれもが弁護士と身近に相談できるように、「法テラス」が設立された。

解答 : エ、オ

解説 :

ア:最高裁判所の裁判官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する。また、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後も10年ごとに審査を受ける。「3年ごとに行われる参議院議員選挙の際、国民審査によって選ばれ、内閣によって任命される」という部分が誤り。

イ:弾劾裁判所は国会に設置された裁判所であり、裁判官が不適切な行為をした場合に、その裁判官を罷免するかどうかを判断する機関である。そのため、「内閣が設置する」の部分が誤りである。

ウ:第一審の判決に不満があった場合、被告人や検察官などが控訴することができる。そのため、「訴えられた側のみ」という部分が誤り。三審制は、日本の裁判制度において、一つの事件に対して原則として3回まで裁判を受けることができる制度のことである。

エ:適当。

オ:法テラスは、司法制度改革の一環として設立された日本司法支援センターである。これは適当。

以上より、選択肢エ、オが適当である。