■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【千葉】- 国語

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

大問7

■大問1

国語聞き取り検査放送用CD台本(※問題文以外省略)

坂本:ねえ、加藤さん。昨日、道で会った時のことだけれど、どうしてあんなに急いでいたの?

加藤:あ、あれねー、バスで、練習試合に向かった兄に、忘れ物を届けに行こうとしていたんだ。

坂本:それは大変だったね。・・・あれ?お兄さんが、バスで練習試合に向かったの?それとも、加藤さんが、バスでお兄さんの所へ行ったの?

加藤:え?バスで行ったのは自分で、兄は自転車で向かったんだよ。

坂本:さっきの言い方だと、お兄さんがバスで向かったのか、加藤さんがバスで向かったのか、分からなかったよ。

問1 加藤さんが話したことについて、坂本さんが理解できなかったのはなぜですか。最も適当なものを、選択肢ア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

[選択肢]

ア 加藤さんが「バスで」と唐突に話し始めたために、坂本さんの関心が「バスで」という手段の方へと移ってしまったから。

イ 坂本さんは加藤さんが急いでいた理由が予想外のものだったので、加藤さんの言葉を間違えて捉えてしまったから。

ウ 加藤さんが「バスで」という手段から話し始めたために、「誰」がバスで行ったのかという主語がはっきりしなかったから。

エ 坂本さんは加藤さんの答え方があいまいだったので、もっと深刻な理由があったのかもしれないと考えてしまったから。

解答 : ウ

解説 : 坂本さんの質問に対し、加藤さんが「バスで、練習試合に向かった兄に、忘れ物を届けに行こうとしていたんだ。」とバスという手段を先に言っているおり、その主語が誰なのかわからないので、この内容に近いウを選ぶ。

坂本:もう一度聞くけれど、どうしてあんなに急いでいたの?

加藤:ちゃんと説明したつもりだったんだけどなあ。昨日は、兄が出かけた後しばらくして忘れ物に気づいてさ。練習試合が始まる前に届けないといけないから、急いでいたんだ。最寄りのバス停の出発時刻を見たら、あと5分しかなくて、焦っちゃったよ。

坂本:そういうことか。言いたかったことが、やっと分かったよ。

加藤:ごめん、説明が足りなかったね。話す側は、自分が分かっているから意識せずに話してしまうけれど、それだと聞く側は、初めての情報で分かりづらかったり、間違えて捉えてしまったりすることもあるんだね。

問2 二人の会話から、加藤さんの説明に不足していたのはどのようなことですか。最も適切なものを、選択肢ア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

[選択肢]

ア 加藤さんが急いでいたのは、兄から、すぐに忘れ物を届けてほしいと言われたからだということ。

イ 加藤さんが急いでいたのは、練習試合開始の5分前に、兄の忘れ物に気づいたからだということ。

ウ 加藤さんが急いでいたのは、最寄りのバス停からの出発時刻を、忘れていたからだということ。

工 加藤さんが急いでいたのは、最寄りのバス停からの出発時刻が、迫っていたからだということ。

解答 : エ

解説 : 加藤さんの「最寄りのバス停の出発時刻を見たら、あと5分しかなくて、焦っちゃったよ。」というセリフから、加藤さんが急いでいた理由が分かり、この内容が不足していた。

坂本:そうだね。友だちや家族が相手だと、簡単に話しても分かってくれると思うよね。実はこの前、姉に「いつものノートを買ってきて。」とお願いしたのだけれど、失敗してしまったの。

加藤:どういうこと?

坂本:本当は、表紙が色違いのノートのセットが欲しかったのだけれど、買ってきてくれたものは、表紙が同じ色のセットだったんだよね。

加藤:それだと伝わらないよ。「いつもの」だけで、そう聞き取るなんて無理だよ。

坂本:姉は、いつも表紙が色違いのノートを使っていたし、以前一緒に買いに行った時もそうだったから、伝わると思ったんだよね・・・・・・。

加藤:相手に分かりやすく説明するのは、意外と難しいなあ。親しい人との会話でも、伝えるべき内容を相手に正しく伝えられるように、意識しないといけないね。

問3 二人は、「親しい間柄だからこそ伝わらない場合がある」と話していますが、その原因として最も適当なものを、選択肢了~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

[選択肢]

ア 自分の思いが強すぎてしまい、相手との温度差が浮きぼりになることによって、深い溝ができてしまうこと。

イ 相手との関係を考えずに、自分の考えを一方的に押し付けることで、相手を不快な思いにさせてしまうこと。

ウ 自分にとっての常識が、絶対に正しいと思い込んでしまうことにより、見当違いの結果を生んでしまうこと。

エ 相手との過去の関わりから分かり合えている気になり、詳しく説明しなくても、伝わると思ってしまうこと。

解答 :エ

解説 :坂本さんの姉との話の例えから、親しい間柄では勝手に相手が分かると勘違いして説明を不十分にすることが理由だと分かる。この内容に近いエを選ぶ。

■大問2

次の⑴~⑷の下線部の漢字の読みを、ひらがなで書きなさい。 ⑴ シルクとは絹のことだ。

解答 : きぬ

⑵淡い色が流行する。

解答 :あわ

⑶静寂な空間で過ごす。/

解答 :せいじゃく

⑷戸籍謄本を提出する。

解答 :とうほん

■大問3

次の⑴~⑷の下線部のカタカナの部分を漢字に直して、楷書で書きなさい。

⑴ コマっている人に声をかけた。

解答 :困

⑵ 生きる知恵をサズかる。

解答 :授

⑶ 千葉港からの定期コウロを調べる。

解答 :航路

⑷ ショシ貫徹で長年取り組んだ。

解答 :初志

■大問4

次の文章を読み、あとの⑴~⑹の問いに答えなさい。

サイエンスとアート、相反する点は、いくらでもあげられる。

たとえば、普遍性と偶然性。サイエンスの実験では、条件をそろえれ ば毎回同じ結果になることが求められる。データは平均化され、一回きりの出来事はA「外れ値」として扱われる。しかしアートでは、偶然性がだいじにされ、平均値よりも「外れ値」にこそ光があてられるようなことがあてられることが多い。

たとえば、B「わたし」の存在。サイエンスの論文では、「思う」より「考えられる」という表現が好まれる。だれが考えてもそう解説できる無理のない論理だという意味だ。つまりサイエンスは、できる限り「わたし」 を排除する。いっぽうでアートは、むしろ「わたし」がなければはじまらない。「わたし」がこう思う、「わたし」はこう感じる。ほかのだれもが気づかなかった「わたし」の「思う」や「感じる」を切り出して表現する。解釈も鑑賞者によって異なり、そこに一つの正解があるわけではない。

もはや一八〇度違う部分も多いのだけれど、サイエンスとアートは対極に位置するわけではない。むしろ、その根っこにこそC共通するものがある。

その思いを強くしたきっかけが、芸大に入ったばかりのころ、特別講義でこられた内藤礼さん(現代美術)のお話だ。

「たとえばいま、木漏れ日からさす光がカーテンにきらきら映し出される感じ。そんなふだんの生活のなかの一場面や自然の美しさを、「D」、と感じている。ほんとうはそうして自分で感じているだけでいいのだけれど、その「感じ」をアートのなかに表現したい。別にだれがしなくてもいいのだけれど、やらずにはいられない。わたしは、究極に美しいものをつくりたい」

この言葉が、研究者として自分が目指す姿勢と重なり、サイエンスからアートの分野に足を踏み入れたときの迷いを吹き飛ばしてくれた。

そして言葉をかみしめるうちに、どちらも核となるのは、身のまわりの出来事や現象に目を向けて「!」と感じるこころだと思うようになっ た。「!」は、そのときによって「いいなあ」のこともあれば「どきどき」や「ざわざわ」のこともある。日々のちょっとしたことにこころが動く、いわば「プチ感動」にその芽があると思った。

大胆に一般化するならば、サイエンスは「!」を「?」に変えて、その答えを追究していくもの。いっぽうのアートは「!」をかたちや音に表現していくもの。そんなふうにシンプルに表せるのではないかと考えるようになった。

ただし一口にサイエンスといっても、いろいろな分野がある。分野によって違うのは「!」から「?」をどう導くか。「?」にもHow? や Why? などさまざまな問いの立て方があるし、どこに着目して問いを立てるかで、その先のアプローチが大きく異なる。

たとえば木漏れ日のなかに「!」を見つけた場合。光がどのように干渉してバターンをつくるかを考えるのは物理学で、木漏れ日の下でどんな実生(芽ばえ)が育つのかと考えるのは植物学。木漏れ日を心地よく感じるのはなぜかと考えるのは認知科学で、ほかの言語に「木漏れ日」という言葉はあるのかという視点なら言語学や比較文化学かもしれない。

あるいは、実学的な分野なら「!」や「?」を生活に役立てる方法を考える。たとえば工学なら木漏れ日を建築に応用する方法を考え、医学ならば木漏れ日の心地よさがストレスの軽滅や症状の改善に役に立つかどう かを調べるだろう。

実際に、地球流体力学が専門の酒井敏さんは、シェルピンスキー四百体というフラクタル構造に木漏れ日のような日除け効果があることを発見し、「フラクタル日除け」を開発した(フラクタルとは、部分と全体が自己相似している形で、木や海岸線などの自然界の構造によく見られる)。 さらに建築家の坂茂さんが、台湾の美術館の設計にそれを応用したという例もある。

こうして考えてみると、文系か理系かということよりも、サイエンス、いやE広く学問の分野によって問いの立て方が違うことを知った方がいい。そして、どんな分野に進むにしても、まずは「!」を感じるこころと「?」を探すこころを磨くことが肝心ではないか。

(齋藤亜矢】ルビンのツボ――芸術する体と心』による。)

⑴ 文章中のA「外れ値」について、ここでの説明として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 例外だからこそ注意して扱うべきデータ。

イ でたらめで使用する価値のないデータ。

ウ 一般的な結論を導けないようなデータ。

工 条件を整えても正解には至らないデータ。

解答 :ウ

(2) 文章中のB「わたし」の存在を説明した、次の文を完成させなさ い。ただし、 [Ⅰ]、[Ⅱ]に入る言葉として最も適当なも のを、あとのア~オのうちから一つずつ選び、その符号を答えなさい。

『サイエンスでは、[Ⅰ]論理を重視するため、「わたし」は排除されるが、アートでは、[Ⅱ] 「わたし」が求められる。』

ア 矛盾のない平均化された

イ 一般化することができる

ウ 無理のない表現で解釈できる

工 対極に位置するわけではない

オほかのだれとも同じではない

解答 :Ⅰイ Ⅱオ

解説 :

[Ⅰ]3段落1行目~4行目「サイエンスの論文では、・・・を排除する。」

→この文章より、サイエンスにおいて大事なのは一般的な意見である。

[Ⅱ]3段落目4行目~6「いっぽうでアートは・・・切り出して表現する。」

→この文章より、アートにおいて大事なのは他の人と被らない考えである。

(3)文章中にC共通するものとあるが、その説明として最も適当なも のを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 身のまわりの情景や出来事に目を向けることで、自らの感情の高まりを感じるこころ。

イ暮らしのなかの一場面を大切に記憶し、小さな疑問でも解決をはかろうとするこころ。

ウ暮らしのなかで感じた小さな感動であっても、自己の成長を意識しようとするこころ。

エ 身のまわりの事象や出来事を注視することで、新たな発見につなげようとするこころ。

解答 :ア

解説 :「共通するもの」は、筆者の芸大での特別講師でこられた内藤礼さんのお話から思ったことであり、その時の筆者の考えが書いてある部分が答えとなる。→8段落目1行目~5行目「どちらも核となるの・・・芽があると思った。」

(4) 文章中の「D」に入る言葉として最も適当なものを、次のア~オのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア いいなあ

イ まれなこと

ウ 正しいこころ

エ どう役立てるか

オ なぜそう見えるか

解答 :ア

解説 :「D」には「!」と同じ表現が入る。8段落目3行目「「!」は、そのときによって「いいなあ」のこともあれば「どきどき」や「ざわざわ」のこともある。」より選択肢のアを選ぶ。

(5) 文章中にE広く学問の分野によって問いの立て方が違うことを知った方がいいとあるが、このように述べるのはなぜか。その説明として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答 えなさい。

ア どういう問いの立て方をするかによって、個人の感動や疑問が新たな応用研究へとつながり、さらに今後の社会のあり方に大きな影響を与えるから。

イ どこに注目して問いを立てるかによって、サイエンスに発展の可能性があることを見いだすことができ、自己の将来を展望するきっかけになるから。

ウ どこに注目して問いを立てるかによって、研究の内容が異なることを理解でき、自己の興味や関心に照らして学ぶべき学間の分野を考えられるから。

エ どういう問いの立て方をするかによって、個人の解釈だったものが、普遍的な考えとして世の中に定着するかどうかの分かれ目になってくるから。

解答 :ウ

解説 :文章中の木漏れ日の例えより、注目する点を変えれば物理学や植物学、言語学など様々な分野で考えられることがわかる。選択肢の中で、この内容に最も近いウを選ぶ。

ア:社会のあり方に大きな影響を与えるという記述はない。

イ:サイエンスに発展の可能性があることや自己の将来を展望するきっかけになるという記述はない。

エ:個人の解釈だったものが世の中に定着するかどうかの記述はない。

(6) この文章から読み取れる筆者の主張について、次のようにまとめます。これを読み、あとの、(a)、(b)の問いに答えなさい。

『アートにおいて「!」を感じるこころには、[Ⅰ]はない。だから私たちは、アートに向きあうとき、[Ⅱ]ことができる。』

(a) [Ⅰ]に入る言葉として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア たった一つの正解

イ 応用を重視する姿勢

ウ 偶然のアプローチ

エ 日々の生活での迷い

(b) [Ⅱ]に入る言葉を、筆者が著した次の文章をふまえて、「!」、「わたし」、「表現」という言葉を使って、四十字以上、五十字以内で書きなさい。

『「!」を感じるには、少しだけ頭をゆるめておく必要がある。はじめから知った気でいたり、頭でっかちに接していたりすると「!」は湧いてこない。頭よりからだを通して感じるようにすると「!」に出会えるように思う。

それは、アートに対峙するときも同じかもしれない。頭の実をちょっとゆるめる感じで作品に向きあうとき、アーティストが見出してきた「!」に出会えることが多いからだ。

(齋藤亜矢『ルビンのツボ――芸術する体と心』による。)

解答 :(a)ア (b)少しだけ頭をゆるめて感じるようにすることで、わたしだけの「!」をアートの表現のなかに見いだす

解説 :(a)9段落目2行目「アートは「!」をかたちや音に表現していくもの」とあり、アートにおいての「!」は一つの表現に絞られないと読み取る。

(b)筆者が著した文をまとめて書けばよい。

■大問5

次の文章を読み、あとの(1)~(7)の問いに答えなさい。

[七月下旬のある日、ホテルで働く「俺」は仕事の依頼のため、書道教室の先生である遠田薫を訪ねた。生徒たちが書いた「風」の字に納得がいかない遠田は、教室の窓をすべて開け放った。]

熱と乾いて埃っぽい庭土の香りがドッと室内になだれこむ。

「暑いー!」

「熱中症になったらどうすんの」

生徒たちは悲鳴を上げたが、人工の冷気が夏の威力にかき乱され、薄まっていくのを体感し、どこかはしゃいでいるようでもあった。

「ほら、これがA夏の風だ」

遠田がそう宣言するのを見はからったように、暑気を切り裂いての一陣の風が吹き抜け、庭の桜の葉を、そして生徒たちの手もとの半紙を、さわさわと揺らした。

「どんな風だった?」

窓を閉めながら遠田が尋ねると、

「ぬるかった」

「そうかな、けっこう涼しかったよ」

と生徒たちは口々に答える。

「じゃ、いま感じたことを思い浮かべながら、もう一度「風」って書いてみな」

遠田は再び文机に向かって腰を下ろした。「そういう習慣をつけときゃ、そのうちB真夏にも冬の「風」をかけるようになる」

エアコンが「一からやりなおしだ」とばかりにゴウゴウと音を立てる。

でも生徒たちは気を取られることなく、また涼しくなっていく部屋のなかで真剣に半紙に向きあい、それぞれの夏の「風」を書きはじめた

納得のいく書を書きあげたものが、つぎつぎと遠田に見せにくる。最終的には生徒全員が文肌のまわりに集結した。

達田は一人一人の書を丁寧に眺め、

「うん、軽やかでいい感じの風が吹いてる。この『虫』みたいな部分の角っちょは、つぎからもう少し乗を立てて書くようにしたほうがいいかもな」

「夏の蒸し暑さがよく出てるじゃねえか。だが、そこを重視しすぎて、 二週目のハネがちょっともたついちまったな。ま、滞留する風もたまにはあるってことで、よしとするか」

などと感想を述べつつ、各人の書に朱墨①で大きく花丸を描いて返した。正座した生徒たちは、自分以外のC書の講評にも耳を傾け、遠田の言葉にうなずいたり笑ったりする。

素人の俺の目にも、窓からの風を感じたあとの生徒たちの字は生き生きと躍動して見えた。もちろん、生徒たちの長肌にある、遠田が手本と して書いた「風」とはレベルがまるでちがう。遠田の手本は、夏の嵐のような猛々しさを秘めながらも、いわゆる「習字のお手本的なうまい字」 だった。それに対して生徒たちの「風」は、いびつだったりたどたどしかったりする。

でも違田は、手本に無理に近づけるためのアドバイスはしなかった。 俺もいつしか文肌ににじり寄って、生徒たちが遠田に差しだす半紙に夢中で見入った。それぞれが感じた夏の風が、思い思いの②形で文字にこめられていた。まとわりつくような「風」。清涼でホッと一息つける「風」。やっぱりエアコンの利いた部屋のほうがいいなという「風」。

俺は感心した。なるほど、「風」という一文字だけでも、こんなに多種多様で自由なものだったのか。書道とはこんなにのびのびと気楽に取り組めるものなのか。なにより、遠田に書を褒められ、改善点を教えてもらう子どもたちの、誇らしげ③で楽しそうな表情といったらどうだ。

たとえや指導法に少々下品だったり型破りではと思われるところはあるが、遠田は書道教室の先生として、Dやはり逸材なのだろうと察せられ た。書家としてのレベルは、俺にはよくわからない。ただ、手本の文字が力強く端整で、目を惹かれるものなのはたしかだ。

へのへのもへじを書いていた男の子の「風」は、あらゆる線がなんだか震えていた。

「こりゃあ……」

と遠田は言った。「おまえもしかして、吹く『風』じゃなく、引く『かぜ』を思い浮かべながら書いたんじゃないか」

「すげえ!なんでわかったの若先!」

へのへのもへじの男の子は手を叩いて喜び、まわりの子たちは「そのカゼじゃないよー」と口々に叫ん④で笑い転げた。小学生の笑いのツボがわからなかったが、それはともかく、なぜ違田がカゼだと見抜いたの か、俺も知りたい。

「やっぱりな。悪寒って感じがする」

と遠田は言った。

「オカンってなに?」

「ママのこと?」

「『ママ』って呼んでんのかよ、だっせえ」

「じゃあなんて呼ぶの」

「『母ちゃん」だろ」

「嘘だあ。あんたが『ママ』って呼んでるの見たことあんだからね」 子どもたちの会話はどんどん脱線していったが、遠田はいたってマイベースで、震える「風」にもEゆったりと花丸を描いたのち、

「カゼ引いたとき、熱が高いのに寒くてぶるぶるすんだろ。あれが悪寒だ」

と律儀に説明した。「俺がすごいんじゃなく、悪寒っぽさを伝えてきたおまえの字がすごいんだよ。その調子で、今度から『風」の一半には吹 く風の意味をこめろ。いきなり反則技かましてくんじゃねえ」

「はーい」

へのへのもへじの男の子は照れ笑いしたが、いたずらが成功してうれ しそうでもあった。

(三補しをん『黒のゆらめき」による。)

(1) 文章中の波線部①~④のうちから、軽やかでの「で」と同じ働きをしているものを一つ選び、その符号を答えなさい。

解答 :③

解説 :「軽やかで」の「で」は、形容動詞「軽やかだ」の連用形に接続助詞「で」がついたもの。

③「誇らしげで」の「で」も、形容動詞「誇らしげだ」の連用形に接続助詞「で」がついたものなので同じ。

①「朱墨」という名詞に助詞「で」がついたものなので違う。

②「形」という名詞に助詞「で」がついたものなので違う。

④「叫ぶ」という動詞の連用形に助詞「て」がつき接続助詞の役割をしているものなので違う。

(2) 文章中にA夏の風とあるが、その説明として最も適当なものを、 次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 空気を一変させるような勢いがあって、匂いや肌触りを感じさせるもの。

イ 室内の冷たい空気を吹き飛ばし、温度と湿度の急激な上昇をもたらすもの。

ウ むせ返るほどの暑さで、長時間浴び続けると健康を損ないかねないもの。

エ 蒸し蒸しする室内においては、少しばかり涼しげで心地良さを与 えるもの。

解答 :ア

解説 :下線部の直後の文「暑気を切り裂いて一陣の風が吹き抜け、庭の桜の葉を、そして生徒たちの手もとの半紙を、さわさわと揺らした。」の文の内容に近いものを選ぶ。

(3) 文章中にB真夏にも冬の『風』を書けるようになるとあるが、この発言の意図として最も適当なものを、次のアーエのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 真冬に吹く風の呼び名を想像しながら練習することで、どんなに暑い季節であろうとも、肌寒い情景を書き表すことができるようにするため。

イ 常時開いた窓から真夏の風を直接感じながら練習することで、それぞれの季節における多様な風の字を書き表すことができるようにするため。

ウ 自分自身の体験を思い出しながら練習することで、どのような状祝であっても思い描いたとおりの字を書き表すことができるようにするため。

工 手本どおりに書くのではなく、その奥深くにあるものを感じながら練習することで、味わいがある字を書き表すことができるようにするため。

解答 :ウ

解説 :遠田の「そういう習慣をつけときゃ・・・」のそういうの意味を考慮して、なにをすれば何ができるようになるのかを考える。

そういう習慣→その時感じたことを思い浮かべながら文字を書く。

なにができる→状況が違っても思い浮かぶ文字を書くことができる。

このことをまとめている文の選択肢を選ぶ。

(4) 文章中にC書の講評とあるが、生徒たちに対する遠田の講評の特徴を説明したものとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一 つ選び、その符号を答えなさい。

ア 一人一人の書に対して、行為や言葉遣いが乱暴ではあるが、大きく花丸を描いて返すように心がけていることによって生徒たちから好かれようとしている。

イ 生徒たち一人一人の書く字は、いびつだったりたどたどしかったりするので、最大限に夏の嵐の猛々しさを表せるように一貫して改善点を指摘している。

ウ 生徒たち一人一人の感じ方はさまざまであり、それぞれの感じたことが思い思いの形で文字にこめられているので、欠点よりも美点に絞って伝えている。

エ 一人一人の書に丹念に向き合って、それぞれの字にこめられた思いをくんで評価するだけではなく、改善点や問題点をきちんと指摘して上達を促している。

解答 :エ

解説 :遠田が生徒の書いた文字に対して、手本に無理に近づけるためのアドバイスをするのではなく、生徒一人ひとりの字に込められた思いなどをくみとり、改善点を言っているという内容に近い選択肢を選ぶ。

ア:そのような記載はない。

イ:生徒一人ひとりに対して改善点を言っているので間違い。

ウ:美点に絞ってはいないので間違い。

(5) 文章中にDやはり逸材なのだろうとあるが、このときの「俺」の心情を説明した次の文の[Ⅰ]、[Ⅱ]に入る言葉として最も適当なものを、それぞれあとのア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

『「俺」は、遠田に対して、[Ⅰ]だけではなく、[Ⅱ]という点においても、優れた先生なのだろうと感じている。』

[Ⅰ]

ア 書家としての手本の文字が力強く、端整で目を奪われる

イ 生徒たち一人一人が感じた多様な「風」を引き出している

ウ 書道教室の先生として、生徒たちの上達を願っている

工 型破りな指導方法で生徒の人気を集めようとしている

[Ⅱ]

ア 書道を教えることよりも体験させることを重視する

イ のびのびと気楽に取り組める書道の形式を生み出す

ウ 生徒たちを笑わせることで書への興味を喚起させる

工 生徒たちに楽しさとともに誇らしい思いを抱かせる

解答 :Ⅰイ Ⅱエ

解説 :[Ⅰ]遠田が生徒一人一人の書く多様な「風」を引き出している点が入る。

[Ⅱ]遠田によって生徒たちが誇らしげで楽しそうにしている点が入る。

(6) 文章中にEゆったりと花丸を描いたとあるが、このときの遠田の心情として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 生徒がどのような文字を書いても大きく花丸を描くという、自分の指導方針を曲げずに評価したい。

イ 生徒がどのような思惑で字を書いたとしても、その思いを文字にこめたということを大切にしたい。

ウ 生徒の脱線していく会話は気にしないが、言葉の間違いだけはきちんと正して文字を書いてほしい。

工 生徒の脱線していく会話をほほえましく思い、そのような日常のやり取りを書道に生かしてほしい。

解答 :イ

解説 :遠田のどんな字に対してもその文字に込めた思いを大切にしている様子を選ぶ。

ア:大きく花丸を書いているわけではないので間違い。

ウ:言葉の間違いを正していないので間違い。

エ:そのような記載はないので間違い。

(7) この文章から読み取れる、遠田に対する生徒たちの思いについて、 次のようにまとめます。□に入る言葉を、「感性」、「指導」、 「信頼」という言葉を使って、二十五字以上、三十五字以内で書きなさい。

『生徒たちは、□ということが読み取れる。』

解答 :自分たちの感性を大切にして指摘してくれる遠田を、とても信頼している

解説 :□には、生徒が、文字に一人一人がこめる思いを大切にし、的確に改善点を言ってくれる遠田を信頼しているという内容が入る。

模範解答では、「文字に一人一人が込める思いを大切にしている」ことを「自分たちの感性を大切にしている」と表現している。

■大問6

次の文章を読み、あとの⑴~⑸の問に答えなさい。

実否(真実かうそかは)故持明院の中納言入道、ある時、秘蔵の太刀をA盗まれたりけるに、侍の中に犯人ありけるを、余の待沙汰し出して、 (取り調べて)参らせたりしに(差し上げたところ) 、入道の云はく、B「これは、我が太刀にあらず。ひが事なり (間違いである)」とて、C返されたり、決定(間違いなく)、その太刀なれども、侍の恥辱を思ひて返されたりと、ヒト、皆、これを知りけれども、その時は、無為にして(無事平穏に)過ぎけり。ゆゑに、子孫も繁昌せり。(栄えた)

(『正法眼蔵関記』による。)

⑴ A文章中の盗まれたりけるの主語にあたるものとして最も適当な ものを、次のアーエのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 侍 イ入道 ウ太刀 エ 子孫

解答 :イ

解説 :[物語の要約]

ある時、持明院の中納言入道は大切にしていた太刀を盗まれてしまいました。家臣たちが犯人である侍を突き止め、取り調べの上、その侍を彼の元へ連れてきました。

しかし、入道は盗まれた太刀であるにもかかわらず、その太刀を見るなり「これは私の太刀ではない。間違いだ」と言って、太刀を突き返しました。周囲の誰もが、それが間違いなく盗まれた太刀であると知っていましたが、入道が侍の恥を慮ってそのように振る舞ったことを理解しました。

⑴「盗まれたりける」は「盗まれた」という意味の受身の動詞である。この文脈では、太刀が誰かによって盗まれたが、その太刀を所有していた、つまり被害者として盗難にあったのは入道である。

ア 侍: 侍は犯人である可能性はあるが、盗難の「被害者」ではない。

ウ 太刀: 太刀は「盗まれた」もの、つまり盗難の対象であり、主語でない。

エ 子孫: 子孫は盗難の時点では直接関係はない。

⑵ 文章中のゆゑにを現代仮名遣いに改め、ひらがなで書きなさい。

解答 :ゆえに

⑶ 文章中のBこれは、我が太刀にあらずの言葉の意味として最も適 当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 取り調べをした結果は、私が求めていた太刀の情報ではないということ。

イ 取り調べをした結果は、私が侍に渡した太刀の情報ではないということ。

ウ差し出された太刀は、私が大切にしまっていた太刀ではないと いうこと。

エ 差し出された太刀は、私が侍から預かっていた太刀ではないと いうこと。

解答 :ウ

解説 :これは、実際に盗まれた太刀であるにもかかわらず、入道が「私の太刀ではない」ととぼけている状況を示している。そうすることで、犯人である侍の恥を思いやり、事を荒立てずに収めようとしていたのである。

ア、イ は、太刀の「情報」について述べており、実際の太刀そのものについてではない。

エ は、入道が太刀を侍から預かっていたという事実と異なる。太刀は入道の「秘蔵」の品であり、盗まれたものである。

⑷ 文章中にC返されたりとあるが、この行動について人々が考えた理由として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 取り調べられた侍の立場を守るため。

イ 取り調べた待の名誉を重んじるため。

ウ 入道の記憶があいまいであったため。

エ 入道が間違いを恥ずかしがったため。

解答 :ア

解説 :文章中に「侍の恥辱を思ひて返されたりと、ヒト、皆、これを知りけれども」と明記されており、これが人々がその行動を理解した理由である。入道は、犯人として名指しされた侍が受けるであろう恥や不利益を考慮し、あえて「我が太刀にあらず」と偽ったのである。

イ 取り調べた侍の名誉とは直接関係ない。むしろ、侍の恥辱を避けることが主目的である。

ウ 入道はそれが間違いなく自分の太刀であると分かっていた。

エ 入道が何か間違いを犯したわけではない。むしろ、意図的に真実を隠したのである。

⑸ 次の文章は、川島さんと陸田さんがこの作品について話し合ってい る場面の一部です。これを読み、あとの(a)~(c)の問いに答えなさい。

川島さん: 陸田さん。このお話の登場人物についてよくわからないから、教えてくれるかな。

陸田さん: 主人の「入道」と、家来の「侍」たちが登場するよ。

川島さん: そうだよね。他にも、「余の侍」が出てきたけれど、どういう人なのだろう。

陸田さん: それは、「余の侍」が何をしたかを考えると、わかるのではないかな。

川島さん:あっ、そうか。[Ⅰ]を探し出したのか。「侍」たちの中には、[Ⅱ]の侍と「余の侍」とがいたのだね。それから、最後が「ゆゑに、子孫も繁昌せり」と終わっているけれど、なぜ、子孫も繁昌したのだろう。

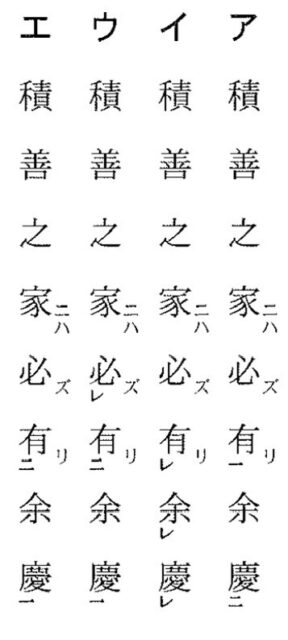

陸田さん: そうだね。このお話から、「積善の家には必ず余慶有り」という言葉が浮かんだよ。善い行いを積み重ねた家には必ず多くの良いことがある、という意味らしいよ。中国では、昔からこのような考え方があったみたいだね。

川島さん: もし、[Ⅱ]、太刀は戻って来たかもしれないけれど、一族が栄えることはなかったのかもしれないね。

(a) [Ⅰ]に入る言葉として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 脾臓

イ 犯人

ウ 無為

エ 非辱

(b) 「積善の家には必ず余慶有り」について、そのように訓読する場合、返り点の付け方として正しいものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

選択肢

(c) [Ⅱ]に入る言葉を、「・・・ないで、・・・」という形を使って、十五字以上、二十字以内で書きなさい。

解答 :(a)イ (b)エ (c)犯人の侍を許さないで、捕まえていたら

解説 :(a)「余の侍」が何をしたかという文脈から、彼らが盗難事件の解決に関わったことが推測される。具体的には、盗まれた太刀の犯人を特定したから、[Ⅰ]に入る言葉はイが最も適切である。

ア 体内臓器の一つで、文脈に全く合致しない。

ウ 「何もしないこと」「無事平穏」という意味で、ここでは不適切である。

エ 「恥辱ではないこと」という意味ですが、文脈に合致しない。

(b)正しいものは、エである。

(c)川島さんの発言「もし、[Ⅱ]、太刀は戻って来たかもしれないけれど、一族が栄えることはなかったのかもしれないね。」という文脈から、[Ⅱ]には入道が太刀を返した行為とは異なる、厳しい対応をした場合の仮定が入ると考えられる。

入道が侍の恥辱を思って太刀を返さなかった、つまり、もし入道が犯人である侍を咎めていたならば、という内容になる。

■大問7

次の文章を読み、あとの(条件)にしたがい、〈注意事項〉を守って、あなたの考えを書きなさい。

『腹をすかせたキツネが、ぶどう畑の棚からぶどうの房が垂れ下がっているのを見つけた。さっそく取って食べようとしたが、手が届かなかった。背伸びしたり、飛び上がったりしてもだめだった。

キツネは、その場を立ち去りながらこう言った。

「□。」

(参考 『イソップ物語』)

【□に入る言葉】

A あれはまだ熟れていない

B ああ、きっとおいしいだろうに

C 何か、台になるものを探して来よう

(条件)

①二段落構成とし、十行以内で書くこと。

②前段では、文章中の□に入る言葉を、A~Cのうちから 一つ選んで示し、その発言に込められたキツネの気持ちを書くこと。

なお、A~Cのどれを選んでも、そのこと自体が採点に影響することはない。

い に入る言葉を示すとき、A~Cの符号を用いてもよ

③後段では、あなたの選んだ言葉で完成した文章から、どのようなことが読み取れるのか、自分の体験(見たり聞いたりしたことも含む。)をふまえて、説明すること。

<注意事項>

①氏名や題名は書かないこと。

②原稿用紙の適切な使い方にしたがって書くこと。

ただし、{や二重線などの記号を用いた訂正はしないこと。

③□に入る言葉を示すとき、A~Cの符号を用いてもよい。

解答 :

解答例A 私はAを選ぶ。これはキツネの負け惜しみで、ぶどうが欲しくてたまらないのに、取れなかった悔しさを紛らわす気持ちだと思う。私は部活動の三年生最後の県大会で、わずかの差で優勝を逃した。その悔しさを紛らわすため、「油断せず本気でやれば勝てた。」と自分に言い聞かせた。本当は悲しくて落ち込んだ自分を精一杯守ろうとしたのだ。この文章から、負け惜しみには、滑稽さに加え、心の調和を保つ効果も読み取れる。

解答例B 私はBだと思う。なぜなら、キツネはぶどうを取れず、食べられなかった残念な気持ちが強くて、あきらめきれずにいるからだ。

以前、私は楽しみだった家族旅行が、天候悪化のため中止となったときに、行けないことへの不満を持ち続けた。だが、今考えると、家族の安全を最優先した親の正しい判断だったと思う。そこで、この文章から読み取れることは、残念だった気持ちを抱えたままにせず、前向きに一歩進む大切さだ。

解答例C キツネは、何の工夫もせずにあきらめるのが残念で、目の前のチャンスを逃したくない気持ちだったと思うので、私はCを選ぶ。

中学二年生の時、全国弁論大会への参加を先生から勧められた。自信がなかった私は、準備不足を理由に自分自身を納得させて辞退しようとした。しかし、再度、自分の本当の気持ちを考えて、やるだけやって結果を受け入れる選択をした。同様に、挑戦することの大切さが、この文章から読み取れる。

解説 :キツネが立ち去る言葉をA、B、Cより選び、条件に従い、注意事項を守って自分の考えを書く。