■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【東京】- 理科

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

■大問1

1−1:次の各問に答えよ。

ヒトが手を握られたという刺激を受け取り,意識して手を握り返すという反応を起こすまでに信号が伝わる経路を表したものとして適切なのは,次のうちではどれか。

ア 〈刺激〉→ 感覚器官→ 感覚神経→ 運動神経→ 中枢神経→ 運動器官→〈反応〉

イ 〈刺激〉→ 感覚器官→ 感覚神経→ 中枢神経→ 運動神経→ 運動器官→〈反応〉

ウ 〈刺激〉→ 感覚器官→ 中枢神経→ 感覚神経→ 運動神経→ 運動器官→〈反応〉

エ 〈刺激〉→ 中枢神経→ 感覚器官→ 感覚神経→ 運動神経→ 運動器官→〈反応〉

解答 :イ

解説 :まずは選択肢に登場する器官について詳しくする。

感覚器官:目、耳、鼻、舌などの刺激を受け取る器官。

感覚神経:感覚器官で受け取った刺激を電気的な信号として中枢神経に伝える。

運動器官:骨、関節、筋肉、腱など体を動かすための器官。

運動神経:中枢神経から出された命令を運動器官(主に筋肉)へ伝える。

中枢神経:全身に指令を送る神経系統の中心的なはたらきをする。脳と脊髄のこと。

感覚器官→感覚神経→せきずい→脳→せきずい→運動神経→筋肉

上記のように信号が伝わって反応が起こる。

よって、選択肢イが適当である。

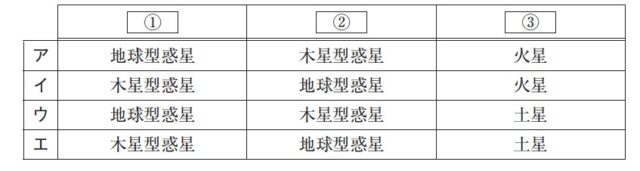

1−2:太陽系の惑星について述べた次の文章の[ ① ]〜[ ③ ]にそれぞれ当てはまるものを組み合わせたものとして適切なのは,下の表のア〜エのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・太陽系の惑星は,小型で密度が大きい[ ① ]と大型で密度が小さい[ ② ]に分けられる。

・太陽系の惑星のうち,太陽からの距離が地球より遠いところを公転している[ ① ]は,[ ③ ]である。

解答 :ア

解説 :①、②について。

・地球型惑星:小型で密度が大きい。金属や岩石でできている。水星・金星・地球・火星が含まれる。

・木星型惑星:大型で密度が小さい。主に気体でできており、環をもつ。木星・土星・天王星・海王星があてはまる。

よって、①は地球型惑星、②は木星型惑星だとわかる。

③について。

惑星とは、太陽を中心に公転している天体のことである。

その並びとしては、太陽に近いものから順に、以下のように並んでいる。

水星→金星→地球→火星→木星→土星→天王星→海王星

したがって、太陽からの距離が地球より遠いところを公転している惑星は、水星と金星である。そのうち①の地球型惑星に当てはまるのは水星なので、③には水星を入れるのが適当である。

以上より、選択肢アが適当である。

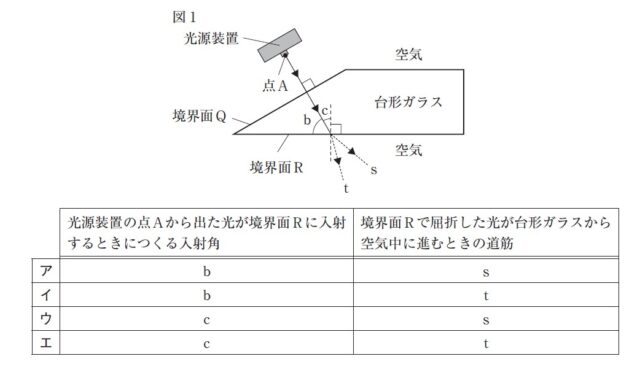

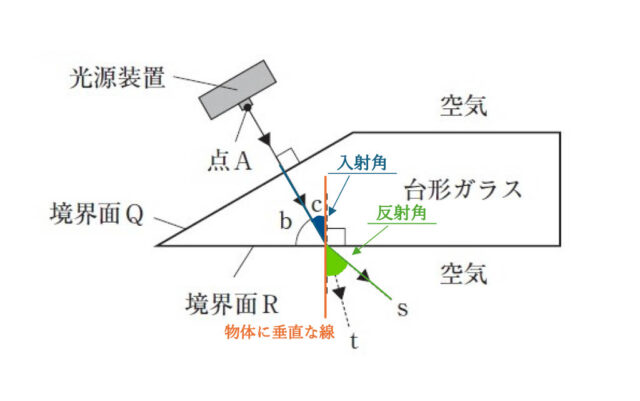

1−3:図1のように,光源装置と台形ガラスを固定した。光源装置の点Aから出た光は,台形ガラスの境界面Qに垂直に入射してそのまま直進し,境界面Rで屈折した。図1の光源装置の点Aから出ている矢印( → )は,境界面Rまでの光の道筋と進む向きを示している。光源装置の点Aから出た光が境界面Rに入射するときにつくる入射角と,境界面Rで屈折した光が台形ガラスから空気中に進むときの道筋とを組み合わせたものとして適切なのは,下の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :ウ

解説 :入射角と屈折角の位置と、関係についての問題である。

入射角は、光が物体に当たるとき、物体に対して垂直な線と当たる光がつくる角度のことである。屈折角は光が物質同士の境目を越えて進んでいく時の角度であり、物質に対して垂直な線から測るものである。

よって、入射角はcだとわかる。

次に、境界面Rで屈折した光が台形ガラスから空気中に進むときの道筋は、ガラスから空気中に進むときの、入射角と反射角の関係から考える。ガラスや水中などから空気中に光が進む場合、入射角<屈折角となる。

したがって、入射角のcより大きな反射角ができるsの道筋が適している。

以上より、選択肢ウが適当である。

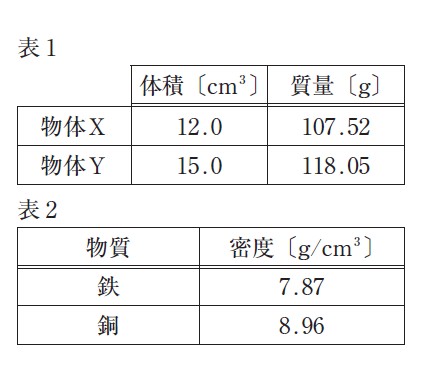

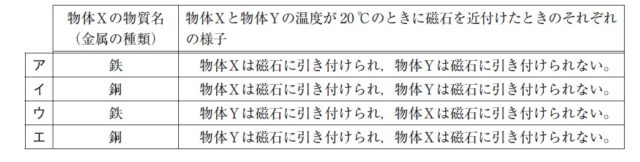

1−4:内部に空洞がない直方体の物体Xと物体Yはともに純粋な物質で,一方が鉄,もう一方が銅である。この物体Xと物体Yについて,温度が20℃のときの体積と質量を測定した結果は,表1のようになった。また,物体Xと物体Yの温度が20℃のときに磁石を近付けると,一方は磁石に引き付けられ,もう一方は磁石に引き付けられなかった。表2は,温度が20℃のときの,鉄と銅の密度をまとめたものである。表1と表2から,物体Xの物質名(金属の種類)と,物体Xと物体Yの温度が20℃のときに磁石を近付けたときのそれぞれの様子とを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :エ

解説 :表1の体積と質量から、物体XとYそれぞれの密度を求める。

物体X:107.52g ÷ 12cm³ = 8.96 g/cm³

物体Y:118.05g ÷ 15cm³ = 7.87 g/cm³

これらの結果と表2を比較すると、物体Xは銅、物体Yは鉄だとわかる。

よって、選択肢アとウは不適当。

次に、物体Xと物体Yの温度が20℃のときに磁石を近付けたときのそれぞれの様子について考える。

物体Xは銅、物体Yは鉄なので、20℃というほぼ常温の状態に置かれたとき、銅は磁石に引き寄せられず、鉄は磁石に引き寄せられるといえる。よって、選択肢イとエのうち、エの方が適当だとわかる。

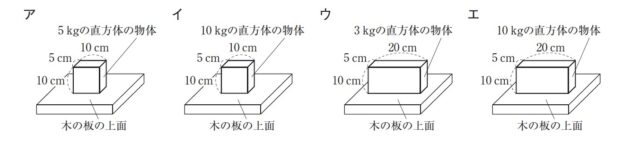

1−5:内部に空洞のない純粋な物質でできた直方体の物体が木の板の上面に加える圧力が一番大きいものとして適切なのは,下のア〜エのうちではどれか。

ただし,質量100gの物体に働く重力の大きさを1Nとする。

解答 :イ

解説 :まず、圧力について確認する。

圧力は、単位面積あたりにはたらく力であり、多くの場合1m²あたりにはたらく力のことである。

次にそれぞれの選択肢の圧力を求める。

・アについて。

直方体の物体は5㎏なので50N。

木の板の上面に接している部分の面積は、0.1m × 0.05m = 0.005m²。

よって圧力は、50N ÷ 0.005m² =10000 N/cm²。

・イについて。

直方体の物体は10㎏なので100N。

木の板の上面に接している部分の面積は、0.1m × 0.05m = 0.005m²。

よって圧力は、100N ÷ 0.005m² =20000 N/cm²。

・ウについて。

直方体の物体は3㎏なので30N。

木の板の上面に接している部分の面積は、0.2m × 0.05m = 0.01m²。

よって圧力は、30N ÷ 0.01m² =3000 N/cm²。

・エについて。

直方体の物体は10㎏なので100N。

木の板の上面に接している部分の面積は、0.2m × 0.05m = 0.01m²。

よって圧力は、100N ÷ 0.01m² =10000 N/cm²。

以上より、最も圧力が大きいのは選択肢イである。

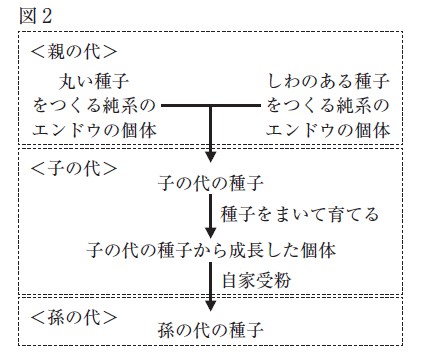

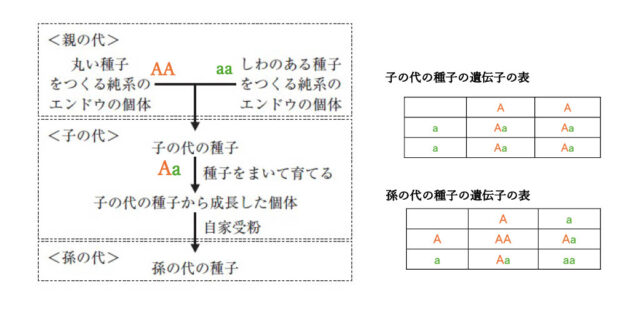

1−6:図2のように,丸い種子をつくる純系のエンドウの個体と,しわのある種子をつくる純系のエンドウの個体とをかけ合わせて得られた子の代の種子は,丸い種子のみであった。さらに,子の代の丸い種子を全てまき,育てた個体をそれぞれ自家受粉させて得られた孫の代の種子を全て回収した。孫の代の種子の遺伝子の組み合わせとして適切なのは,下のア〜エのうちではどれか。

ただし,種子の形が顕性の形質(丸い種子)になる遺伝子をA,潜性の形質(しわのある種子)になる遺伝子をaとし,子や孫の代で得られた種子の形質は,遺伝の規則性のとおりに現れるものとする。

ア AAとaa

イ AAとAa

ウ Aaとaa

エ AAとAaとaa

解答 :エ

解説 :種子の形が顕性の形質(丸い種子)になる遺伝子をA,潜性の形質(しわのある種子)になる遺伝子をaとして、表を作って考える。また、自家受精は同じ個体内で受粉することである。

子の代の遺伝子の表より、遺伝子はAaのみとなる。

孫の代の遺伝子は、表よりAA、Aa、aaの3種類ができる。

よって、選択肢エが適当である。

■大問2

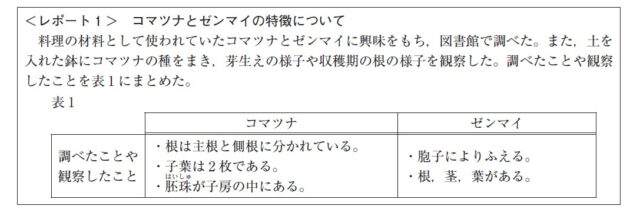

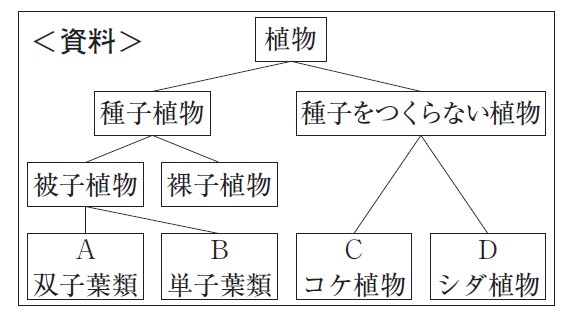

2−1:生徒が,植物に興味をもち,調べたことに関して科学的に探究しようと考え,自由研究に取り組んだ。生徒が書いたレポートの一部を読み,次の各問に答えよ。

<レポート1 >と植物の分類を示した<資料>から,コマツナとゼンマイの分類について述べた次の文の[ ① ]と[ ② ]にそれぞれ当てはまるものは,下のア〜エのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コマツナは<資料>の[ ① ]のなかまであり,ゼンマイは<資料>の[ ② ]のなかまである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ ① ] ア A イ B ウ C エ D

[ ② ] ア A イ B ウ C エ D

解答 :①:ア ②:エ

解説 :・コマツナについて。

レポート1より、コマツナの種をまいたという記述があるので、種子を作るということがわかる。よって、資料のうち、種子植物だとわかる。次に表1に「胚珠が子房の中にある」とあるので、被子植物だと言える。加えて、「子葉は2枚である」の書かれているので双子葉類だとわかる。よって、①は選択肢アが適当である。

・ゼンマイについて。

表1より、「胞子によりふえる」とのことのなので、種子を作らない植物だとわかる。「根,茎,葉がある」と書かれているので、シダ植物だとわかる。したがって、選択肢エが適当である。

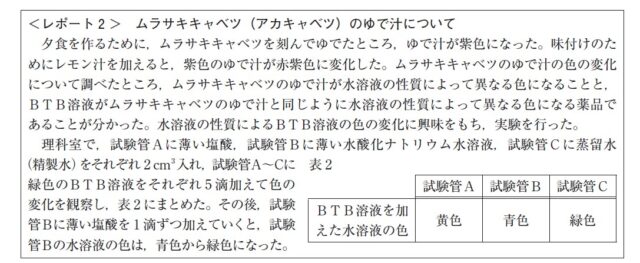

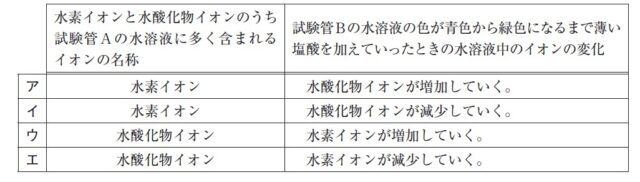

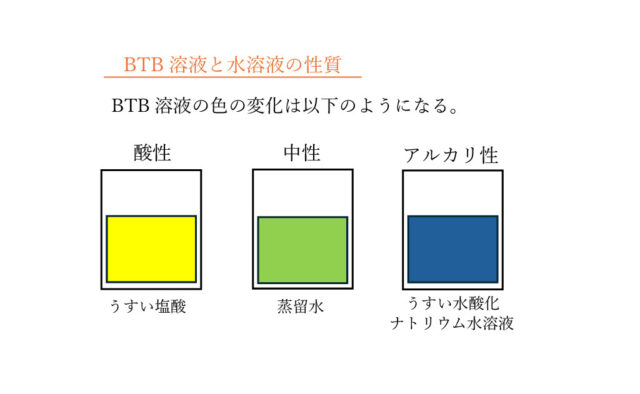

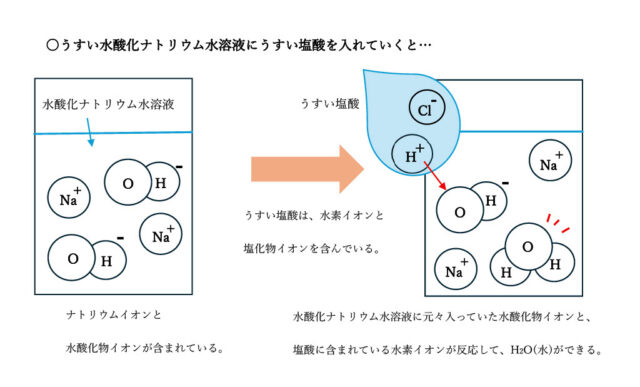

2−2:<レポート2>から,水素イオンと水酸化物イオンのうち試験管Aの水溶液に多く含まれるイオンの名称と,試験管Bの水溶液の色が青色から緑色になるまで薄い塩酸を加えていったときの水溶液中のイオンの変化とを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :イ

解説 :・試験管Aに多く含まれるイオンの名称について。

試験管Aには薄い塩酸が入れられていて、BTB溶液を入れて黄色に変わったので、塩酸が酸性だとわかる。酸性の液体に多く含まれるのは水素イオンなので、選択肢ウとエは不適当。

・試験管Bの水溶液の色が青色から緑色になるまで薄い塩酸を加えていったときの水溶液中のイオンの変化について。

試験管Bには、初めはうすい水酸化ナトリウム水溶液が入っている。これにBTB溶液を入れると青色になるので、アルカリ性だとわかる。これに薄い塩酸を加えていくということは、酸性の液体を入れていくということである。これにより、互いの性質を打ち消しあう中和が進む。これにより、水と塩が発生する。よって、もともと水溶液中に含まれていた水酸化物イオンが水素イオンと反応するので、水酸化物イオンが減ることになる。

したがって、選択肢イが適当である。

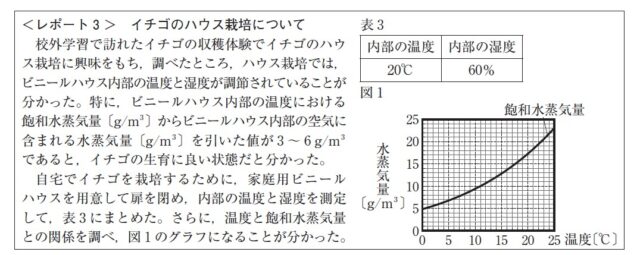

2−3:<レポート3>の家庭用ビニールハウスの内部が表3の状態のとき,「家庭用ビニールハウス内部の飽和水蒸気量〔g/m³〕から家庭用ビニールハウス内部の空気に含まれる水蒸気量〔g/m³〕を引いた値」として適切なのは,下の[ ① ]のアとイのうちではどれか。また,<レポート3>の家庭用ビニールハウスの内部の温度を20℃に保ったまま,イチゴの生育に良い状態に近づけるために家庭用ビニールハウスの内部で行うこととして適切なのは,下の[ ② ]のアとイのうちではどれか。

[ ① ] ア 約 7 g/m³ イ 約 10 g/m³

[ ② ] ア 湿度を下げる。 イ 湿度を上げる。

解答 :①:ア ②:イ

解説 :①家庭用ビニールハウス内部の飽和水蒸気量〔g/m³〕から家庭用ビニールハウス内部の空気に含まれる水蒸気量〔g/m³〕を引いた値について。

まず、表3よりビニールハウス内部の温度が20℃、湿度が60%ということがわかる。次に図1のグラフを見て、20℃のときの飽和水蒸気量を調べると、およそ22.5g/m³ とわかる。ビニールハウス内の湿度は60%とのことなので、17.5×0.6=10.5g と求められる。ビニールハウス内の飽和水蒸気量から、内部の空気に含まれる水蒸気量を引くと、17.5-10.5=7.0 よって、7.0g/m³とわかり、選択肢アの方が適当である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②家庭用ビニールハウスの内部の温度を20℃に保ったまま,イチゴの生育に良い状態に近づけるために家庭用ビニールハウスの内部で行うこととして適切なことについて。

①で求めたことにより、ビニールハウス内に関して、飽和水蒸気量から現状の水蒸気量を引いた値は、約7g/m³ である。これは、レポート3に書かれているイチゴの生育によいとされる3~6 g/m³より多いことがわかる。この差の値をもう少し小さくするためには、飽和水蒸気量は変えられないので、空気中の湿度を上げることが有効だと考えられる。

したがって、選択肢イの「湿度を上げる」が適当である。

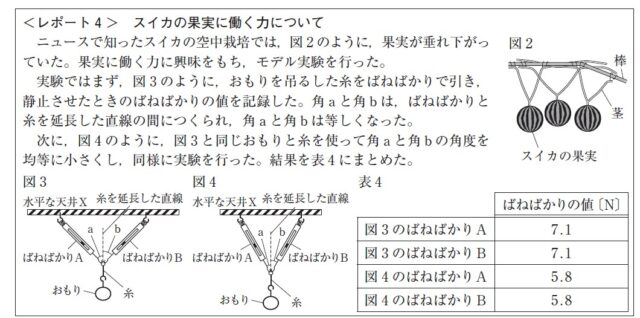

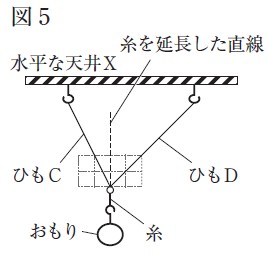

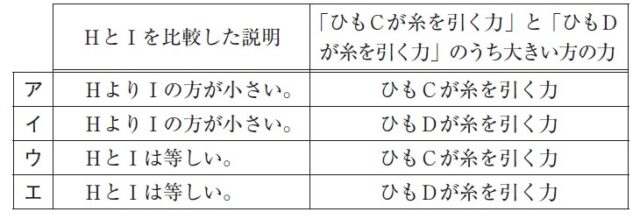

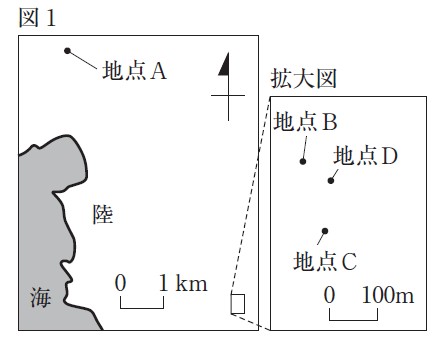

2−4:<レポート4>で,図3の「ばねばかりAが糸を引く力」と「ばねばかりBが糸を引く力」の合力の大きさをHとし,図4の「ばねばかりAが糸を引く力」と「ばねばかりBが糸を引く力」の合力の大きさをIとする。HとIを比較した説明と,長さが異なるひもでおもりを静止させた図5の「ひもCが糸を引く力」と「ひもDが糸を引く力」のうち大きい方の力とを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :ウ

解説 :・合力HとIとの比較について。

2つのばねはかりが糸を引く際の角度を変えても、合力は変わらない。よって、「HとIは等しい。」の記載が正しく、選択肢アとイは不適当。

・「ひもCが糸を引く力」と「ひもDが糸を引く力」のうち大きい方の力について。

図5に、ひもCが糸を引く力とひもDが糸を引く力を作図して求めることができる。オレンジ色の重力につりあう力を青の矢印で描き、それをひもCとひもDの引く力で分ける。分力は平行四辺形になるので、ひもCが糸を引く力の緑の矢印と、ひもDが糸を引く力の紫の矢印と、2つの分力を表すことができる。

矢印の長さを見れば力の大きさがわかるので、ひもCが糸を引く力の方が、ひもDが糸を引く力よりも大きいことがわかる。

■大問3

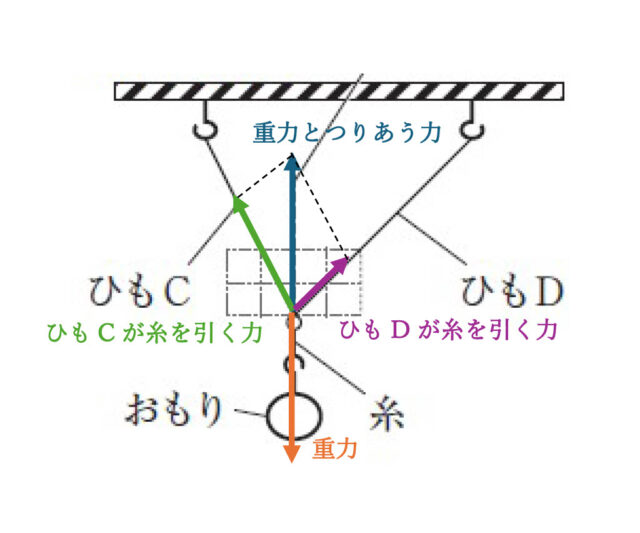

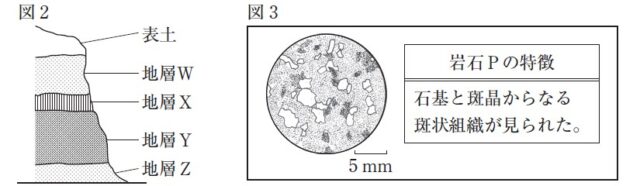

3−1:地層や岩石について,次の各問に答えよ。

<観察1>を行ったところ,<結果1>のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<観察1>

図1は,<観察1>を行った地域を示した地図である。

⑴ 地点Aの露頭を観察し,露頭で見られる地層の重なりや,地層を形成する岩石や土砂などをスケッチした。

⑵ 図1の陸のある地点で岩石Pを採取した後,岩石Pをルーペで観察してスケッチし,特徴を記録した。

⑶ 地点B,地点C,地点Dのボーリング調査の記録をインターネットで調べ,柱状図を作成した。

⑷ 地点A,地点B,地点C,地点Dの地層や岩石について,図書館と博物館で調べた。

<結果1>

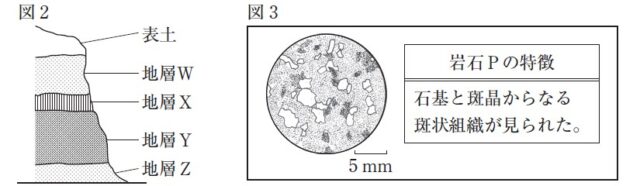

⑴ 図2は,<観察1>の⑴の地点Aの露頭のスケッチを模式的に表したものである。地層Wと地層Zは泥岩(でいがん)の層,地層Xは砂岩の層,地層Yは凝灰岩の層であった。また,地層W,地層X,地層Y,地層Zはそれぞれ異なる時代に堆積していたことが分かった。

⑵ 図3は,<観察1>の⑵の岩石Pのスケッチと特徴の記録である。また,岩石Pは安山岩であることが分かった。

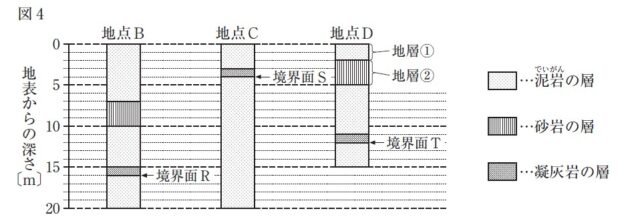

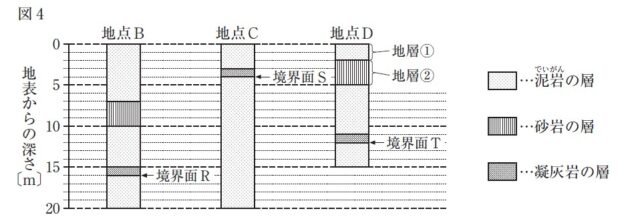

⑶ 図4は,<観察1>の⑶で作成した地点B,地点C,地点Dの柱状図を,地表からの深さを比較できるようにそろえて並べたものである。凝灰岩の層は同じ時期に堆積し,地点Bの標高が68.4 m,地点Cの標高が42.9 m,地点Dの標高が39.6 mであることが分かった。

⑷ 地点A,地点B,地点C,地点Dでは地層の上下の入れ替わりは起きていないことが分かった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

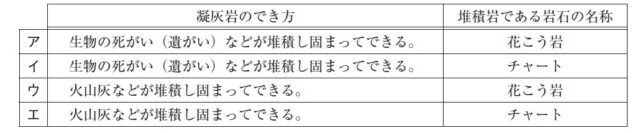

凝灰岩のでき方と,堆積岩である岩石の名称とを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :エ

解説 :・凝灰岩のできかたについて。

凝灰岩は、火山灰や火山礫などの火山噴出物が堆積・固結してできた堆積岩の一種である。よって、選択肢ウかエに絞られる。「生物の死がい(遺がい)などが堆積し固まってできる。」のは、同じ堆積岩の一種の石灰岩である。

・堆積岩である岩石の名称について。

堆積岩には様々な種類があるが、その1つがチャートで、陸から離れた深海底で堆積したプランクトンの殻が固まった岩石で、非常に硬いという特徴がある。対して、花こう岩は地下深くでマグマがゆっくり冷えて固まってできた深成岩の一種である。

以上より、選択肢エが適当である。

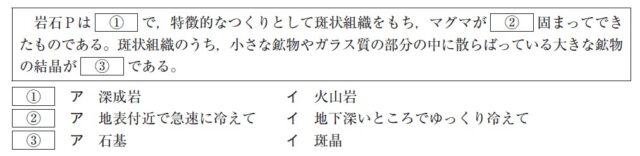

3−2:<結果1>の⑵の岩石Pについて述べた次の文章の[ ① ]〜[ ③ ]にそれぞれ当てはまるものとして適切なのは,下のアとイのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岩石Pは[ ① ]で,特徴的なつくりとして斑状組織をもち,マグマが[ ② ]固まってできたものである。斑状組織のうち,小さな鉱物やガラス質の部分の中に散らばっている大きな鉱物の結晶が[ ③ ]である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ ① ] ア 深成岩 イ 火山岩

[ ② ] ア 地表付近で急速に冷えて イ 地下深いところでゆっくり冷えて

[ ③ ] ア 石基 イ 斑晶

解答 :①:イ ②:ア ③:イ

解説 :<結果1>の岩石Pについては、結果(2)より安山岩だとわかる。また、図3より「石基と斑晶からなる斑状組織が見られた。」という部分も参考にする。

・①について。

岩石Pは安山岩であり、これは火成岩の一種である。よって、選択肢イが適当である。マグマが地表および地表付近で急激に冷やされてできたもので、他に流紋岩や玄武岩という種類がある。

選択肢アの深成岩は、マグマが地下深くでゆっくりと冷やされてできた岩石である。花こう岩、せん緑岩、はんれい岩などの種類がある。

・②について。

選択肢アの「地表付近で急速に冷えて」が適当である。選択肢イは、深成岩の説明である。

・③について。

斑状組織には石基と斑晶が含まれるが、そのうち大きな鉱物の結晶は斑晶だとわかる。マグマが地中でゆっくり冷えてできた、大きな鉱物の結晶である。よって、選択肢イが適当である。

選択肢アの石基 とは、マグマが急激に冷やされて、結晶になれなかった部分のことである。

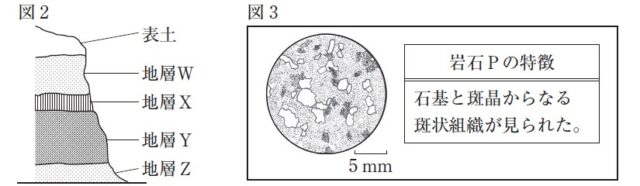

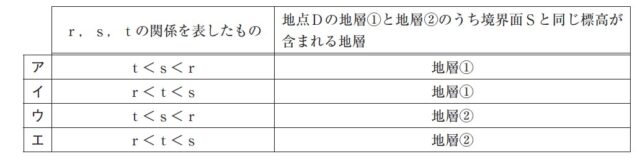

3−3:図4において,地点B,地点C,地点Dにおける凝灰岩の層の下の境界面をそれぞれ境界面R,境界面S,境界面Tとし,境界面Rの標高をr〔m〕,境界面Sの標高をs〔m〕,境界面Tの標高をt〔m〕とする。<結果1>の⑶から,r,s,tの関係を表したものと,地点Dの地層①と地層②のうち境界面Sと同じ標高が含まれる地層とを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :ア

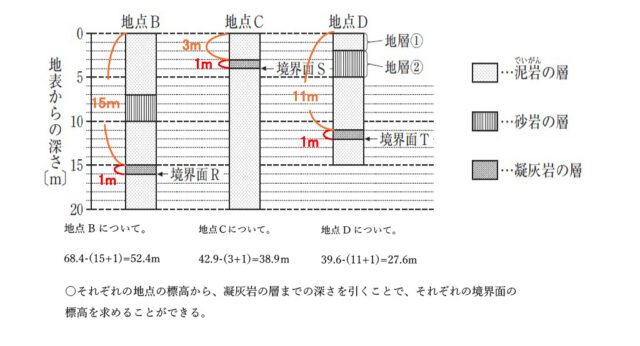

解説 :<結果1>(3)より、凝灰岩の層は同じ時期に堆積したとわかる。また、地点Bの標高が68.4m,地点Cの標高が42.9m,地点Dの標高が39.6mである。

・標高r、s、tの関係について。

<結果1>の(3)の地点の標高と、図4より、凝灰岩の層の下の境界面の標高を求めることができる。よって、t<r<sとわかる。

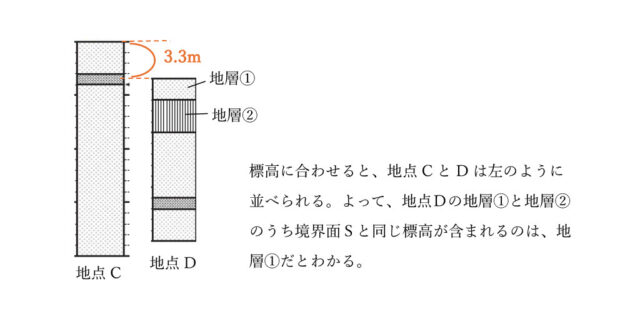

・地点Dの地層①と地層②のうち境界面Sと同じ標高が含まれる地層について。

地点Cと地点Dを比較すると、42.9-39.6=3.3m。よって、2地点の標高の差は、3.3mとわかる。図4において、1目盛りは1mなので、3.3mの差を踏まえて標高に合わせて並べると、図のようになる。したがって、地表①が境界面Sと同じ標高が含まれる地層だとわかる。

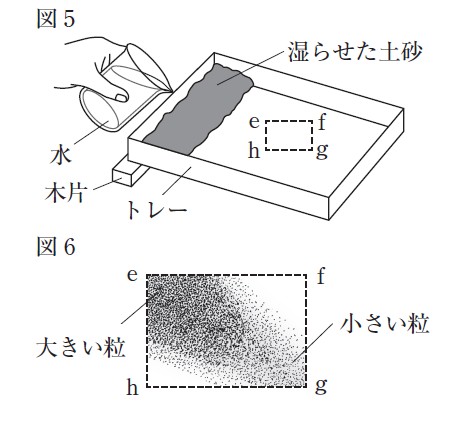

3−4:次に,<観察2>を行ったところ,<結果2>のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<観察2>

⑴ 図5のように,木片を使って傾け,斜面にしたトレーの上部に,色々な大きさの粒が混ざった土砂を水で湿らせて置き,斜面の上部から水をかけて土砂を流した。

⑵ 流れた土砂の様子を観察した。

<結果2>

<観察2>の⑵で観察した流れた土砂のうち,図5の[ ]の様子は,図6のようであった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

次の文は,<結果1>の⑴の地層Wと地層Xがそれぞれ堆積した当時の地点Aの環境を推測したものである。<結果1>の⑴と<結果2>から,次の文中の① 〜④にそれぞれ当てはまるものとして適切なのは,下のアとイのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地点Aの環境は,[ ① ]が堆積した当時は河口や海岸から[ ② ]であり,その後,環境が変わり,[ ③ ]が堆積した当時は河口や海岸から[ ④ ]であったと推測される。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ ① ] ア 地層W イ 地層X

[ ② ] ア 近くて浅い海 イ 遠くて深い海

[ ③ ] ア 地層W イ 地層X

[ ④ ] ア 近くて浅い海 イ 遠くて深い海

解答 :①:イ ②:ア ③:ア ④:イ

解説 :<観察2>より、色々な大きさの粒の中を混ぜた土砂に水を流した中で、大きな粒は初めに置かれていた位置からあまり移動せず、対して小さな粒は初めに置かれたところから比較的離れたところまで移動したことがわかる。ここから、粒の大きさが小さいほど、水に流されて移動しやすいということが推測できる。

地層Wは泥岩の層、地層Xは砂岩の層である。下の地層であるほど、昔に堆積した層なので、地層Xの砂岩の層の方が、地層Wの泥岩の層より過去のものだと考えられる。「その後、環境が変わり、…」とあるので、この記載より前の部分では地層Xについて、この記載の後は地層Wについて記述していると思われる。

・①、②について。

「[ ① ]が堆積した当時は河口や海岸から[ ② ]であり…」のうち、①は環境が変わる前の記載なので、①は選択肢イの「地層X」が適当である。また、地層Xの砂岩は、河口や海岸に比較的近い部分に堆積するので、②は選択肢アの「近くて浅い海」が適当とわかる。

・③、④について。

③は環境が変化した後の説明なので、地層Wの選択肢アが適当である。④については、地層Wは泥岩の層であるため、選択肢イの「遠くて深い海」が適当だと考えられる。

■大問4

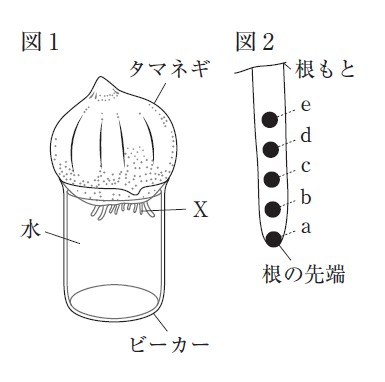

4−1:生物の成長と細胞に関する実験について,次の各問に答えよ。

<観察>を行ったところ,<結果>のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<観察>

⑴ 水を入れたビーカーの上に,タマネギを水に接するようにのせておいたところ,数日後,図1のように,根が伸びてきた。

⑵ ⑴のタマネギの根が約1cmほどの長さに伸びたとき,一度水から出し,図1のXの根に,図2のように根の先端から順に約1mmの間隔で,油性ペンで印をaからeまで付け,図1のように水を入れたビーカーの上にタマネギを戻した。

⑶ ⑵の操作から3日後に図1のXの根のa〜b間,b〜c間,c〜d間,d〜e間のそれぞれの区間の長さを測定し,a〜b間が最も長いことを確認した。

⑷ 次に,図1のXの根のa〜b間の先端付近の一部を切り取り,えつき針で細かくくずし, 5%の塩酸の入った試験管に入れた。

⑸ ⑷で処理したタマネギの根の切り取った部分と5%の塩酸の入った試験管を60℃程度の湯に入れ,3分間温めた。

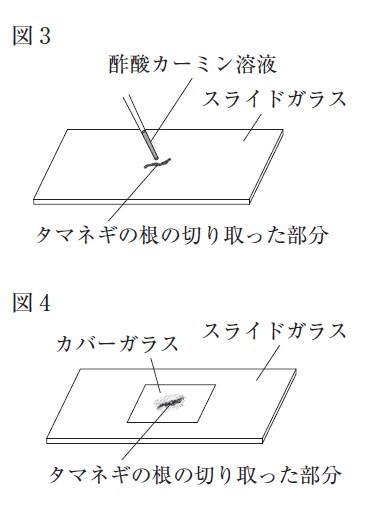

⑹ ⑸で処理したタマネギの根の切り取った部分を,試験管から取り出し,スライドガラスの上に置き,図3のように酢酸カーミン溶液を1滴落とし, 3分間置いた。

⑺ ⑹で処理したタマネギの根の切り取った部分に,カバーガラスをかけ,上からろ紙でおおい,静かに押しつぶし,図4のようなプレパラートを作り,顕微鏡で観察した。

<結果>

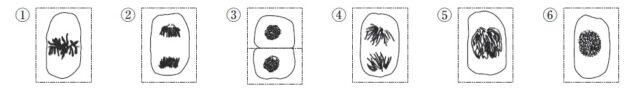

<観察>の⑺では,①〜⑥のような細胞を観察することができた。

ただし,①〜⑥において点線の囲み( )で示した部分は,細胞一つを示している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

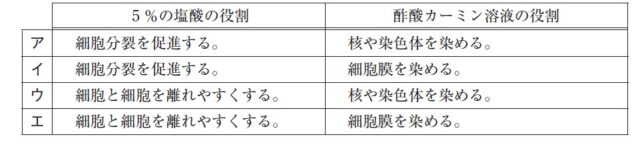

<観察>で,タマネギの根の細胞分裂の様子を観察する際の, 5%の塩酸の役割と,酢酸カーミン溶液の役割とを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :ウ

解説 :・<観察>における、5%の塩酸の役割について。

5%の塩酸は、細胞どうしのつながりを弱め,ばらばらにすることで観察しやすくするために使用している。よって、選択肢ウかエが適当である。

・<観察>における、酢酸カーミン溶液の役割について。

酢酸カーミン溶液は、細胞の核の中にある染色体を赤く染めることができる液体である。よって、選択肢アかウが適当である。

以上より、選択肢ウが正しいとわかる。

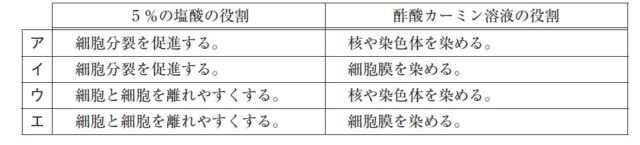

4−2:<結果>の①〜⑥の細胞を細胞分裂が進む順番で並べるとき, [ ]の中の( Y )の細胞として適切なものと,( Y )の細胞中の染色体数とを組み合わせたものとして適切なのは,下の表のア〜エのうちではどれか。

ただし,<結果>の③の[ ]の一つの細胞中の染色体数は16本とする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑥ → ( ) → ( ) → ( Y ) → ( ) → ③

解答 :エ

解説 :

<結果>の①~⑥を正しく並べると、⑥→⑤→①→④→②→③ の順になる。

・[ ]の中の( Y )の細胞について。

上記の並びより、( Y )は④が適当である。よって、選択肢アとウは不適当。

・( Y )の細胞中の染色体数について。

細胞分裂の④の段階では、既に分裂前に染色体が複製され、2倍になったものが両極に分かれていっている状態である。よって、この時点の染色体数は、1つの細胞の中に一つの細胞中の染色体数の16本の2倍の32本だとわかる。

以上より、選択肢エが適当である。

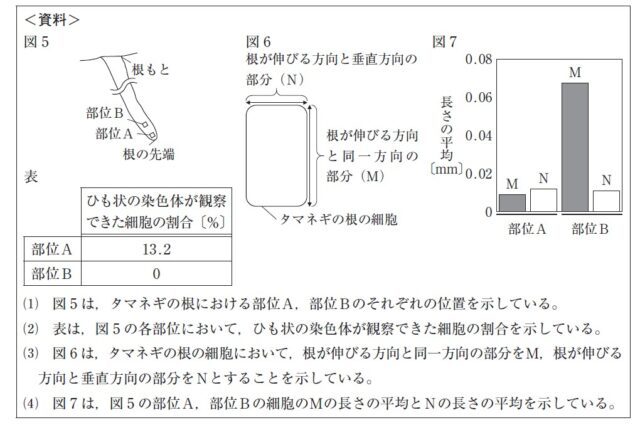

4−3:<観察>より,タマネギの根の成長のしくみに興味をもち,調べ,<資料>を得た。

<資料>から,タマネギの根の成長のしくみについて考えられることを述べた次の文章の[ ① ]〜[ ③ ]にそれぞれ当てはまるものとして適切なのは,下のアとイのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

表より,図5の部位Aは,図5の部位Bと比較して,[ ① ]ことが分かった。また,図7より,図5の部位Bの細胞の大きさは,図5の部位Aの細胞の大きさと比較して,[ ② ]ことが分かった。これらのことから,タマネギの根は,[ ③ ]と考えられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ ① ] ア 細胞分裂をしている細胞が多い イ 細胞分裂をしている細胞が少ない

[ ② ] ア 変わらない イ 大きい

[ ③ ] ア 先端に近い部分で細胞分裂により増えた細胞が,それぞれ大きくなることで成長していく

イ 細胞と細胞の間が広がっていくことで成長していく

解答 :①:ア ②:イ ③:ア

解説 :①について。

図5の部位Aは成長点と呼ばれる部分で、他の部位より細胞分裂が活発に行われている。そのため、細胞分裂を観察する際に、この部分を活用することが多い。よって、選択肢アが適当である。

②について。

①より、部位Bは成長点であり、細胞分裂が活発な部分である。そのことを踏まえて、細胞の大きさは部位Aと比較すると、細胞が完全に成長しきれておらず、まだ小さいと考えられる。したがって、部位Aの細胞の方が大きいと推測でき、選択肢イが適当である。

③について。

①、②の選択肢を踏まえても、選択肢アが適当である。

■大問5

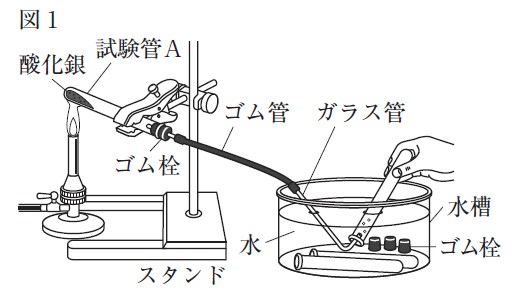

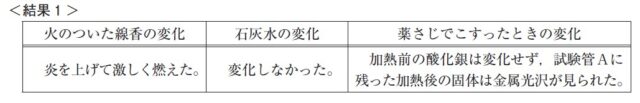

5−1:物質の変化を調べる実験について,次の各問に答えよ。

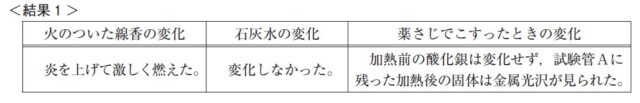

<実験1>を行ったところ,<結果1>のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<実験1 >

⑴ 乾いた試験管Aに酸化銀2.00gを入れ,ガラス管をつなげたゴム栓をして,試験管Aの口をわずかに下げて,装置を組み立てた。

⑵ 図1のように,試験管Aを加熱し,ガラス管の先から出る気体を,気体が出始めたときから順に3本の試験管に集めた。

⑶ 試験管Aの中の酸化銀が黒色から白色(灰色)に変化し,完全に反応してガラス管の先から気体が出なくなったことを確認した後,ガラス管を水槽の水の中から取り出し,加熱をやめた。

⑷ 気体を集めた3本の試験管のうち,気体を集め始めて1本目の試験管に集めた気体は使わず,2本目の試験管には火のついた線香を入れ, 3本目の試験管には石灰水を入れてよく振った。

⑸ 試験管Aが十分に冷めてから,加熱前の酸化銀と試験管Aに残った加熱後の固体を別々のろ紙の上にのせ,薬さじでこすった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

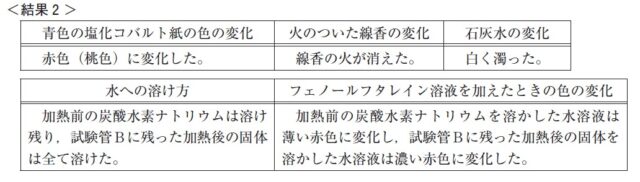

次に,<実験2>を行ったところ,<結果2>のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<実験2>

⑴ 乾いた試験管Bに炭酸水素ナトリウム2.00gを入れ,図1の試験管Aを試験管Bに替えて同様の装置を組み立てた。

⑵ 試験管Bを加熱し,ガラス管の先から出る気体を,気体が出始めたときから順に3本の試験管に集めた。

⑶ 試験管Bの中の炭酸水素ナトリウムが完全に反応してガラス管の先から気体が出なくなったことを確認した後,ガラス管を水槽の水の中から取り出し,加熱をやめた。

⑷ 気体を集めた3本の試験管のうち,気体を集め始めて1本目の試験管に集めた気体は使わず,2本目の試験管には火のついた線香を入れ, 3本目の試験管には石灰水を入れてよく振った。

⑸ 試験管Bが十分に冷めてから,試験管Bの内側に付いた液体に青色の塩化コバルト紙を付けた。

⑹ 20℃の蒸留水(精製水) 5g (5cm³)を入れた試験管を2本用意し,一方の試験管には加熱前の炭酸水素ナトリウムを,もう一方の試験管には試験管Bに残った加熱後の固体をそれぞれ0.80g入れ,よく振り混ぜて,水への溶け方を観察した。その後,それぞれの試験管にフェノールフタレイン溶液を2滴ずつ加え,よく振り混ぜて,色の変化を観察した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<実験1>の⑷の下線部のように,気体を集めた3本の試験管のうち,気体を集め始めて1本目の試験管に集めた気体を使わなかった理由を,「試験管A」という語句を用いて簡単に書け。

解答 :気体を集め始めて1本目の試験管に集めた気体は,ほとんどが試験管A,ゴム管,ガラス管の中にあった空気であるため。

解説 :実験内容や図から、酸化銀を分解する実験だとわかる。

この実験は、酸化銀が酸素と銀に分解するものであり、集められた気体は酸素である。また、試験管Aに残った物体は銀だとわかる。

試験管Aに集めた気体のうち、1本目の試験管に集めた気体には酸素はあまり含まれていない。これは、試験管Aやガラス管などの中に元から入っていた気体が多いからである。よって、実験の結果として集まった気体を確認するときは、2本目以降の試験管に含まれる気体を使う。

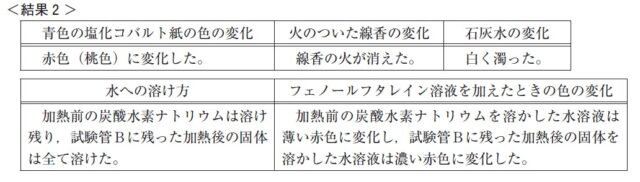

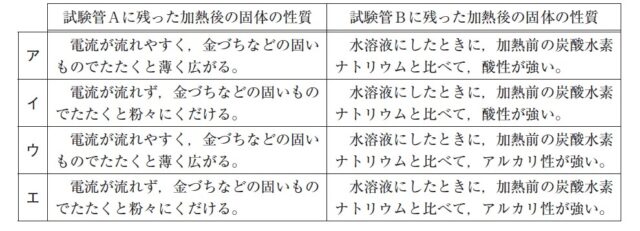

5−2:<結果1>と<結果2>から,試験管Aに残った加熱後の固体の性質と,試験管Bに残った加熱後の固体の性質とを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :ウ

解説 :<実験1>より、試験管Aに残った加熱後の個体は銀である。

<実験2>は炭酸水素ナトリウムの分解の実験で、水と二酸化炭素と炭酸ナトリウムに分解できる。よって、試験管Bに残った加熱後の個体は炭酸ナトリウムだと考えられる。

・試験管Aに残った加熱後の固体の性質について。

銀の性質については、「金属の3つの性質」から考えられる。「電気が流れず」という記述は、熱や電気を通しやすい性質と反する。また「金づちなどの固いものでたたくと粉々にくだける」という記載も、金属の展性、延性の説明として適さない。よって、選択肢イとエは不適当。

・試験管Bに残った加熱後の固体の性質について。

炭酸ナトリウムの性質として、強いアルカリ性で、物を溶かす性質が挙げられる。炭酸ナトリウムはアルカリ性なので、残った2つの選択肢のうち選択肢アは不適当。

以上より、選択肢ウが適当である。

5−3:<結果2>で,溶け残った加熱前の炭酸水素ナトリウムの質量として適切なのは,下の①のア〜エのうちではどれか。また,<結果2>から分かる,加熱前の炭酸水素ナトリウムと試験管Bに残った加熱後の固体の溶解度について述べたものとして適切なのは,下の②のアとイのうちではどれか。

ただし,20℃の蒸留水100g (100 cm³)に炭酸水素ナトリウムを溶かして飽和水溶液にしたときの溶質の質量は9.60gである。また,<実験2>の⑹で加熱前の炭酸水素ナトリウムを溶かした水溶液は,飽和水溶液になっているものとする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ ① ] ア 0.16g イ 0.32g ウ 0.48g エ 0.64g

[ ② ]

ア 試験管Bに残った加熱後の固体は,加熱前の炭酸水素ナトリウムと比べて溶解度が大きい。

イ 試験管Bに残った加熱後の固体は,加熱前の炭酸水素ナトリウムと比べて溶解度が小さい。

解答 :①:イ ②:ア

解説 :・[ ① ]について。

問題文の、「20℃の蒸留水100g(100cm³)に炭酸水素ナトリウムを溶かして飽和水溶液にしたときの溶質の質量は9.60gである」との記載を活用する。<実験2>の(6)より、20℃の蒸留水(精製水)5g(5cm³)を使ったとのことなので、比を使った次のような式で、5gの蒸留水に溶ける炭酸水素ナトリウムの飽和水蒸気量を求めることができる。

100g:9.6g = 5g:xg → 100x = 48.0 → x = 0.48g

次に、<実験2>の(6)より、試験管に入れた炭酸水素ナトリウムの量は0.80gとあるので、

0.80g – 0.48g = 0.32g とわかる。したがって、選択肢イが適当である。

・[ ② ]について。

試験管Bに残った加熱後の物体は、炭酸ナトリウムである。炭酸ナトリウムは水に溶けやすい性質を持っており、炭酸水素ナトリウムは水に溶けにくい性質を持っている。そのため、選択肢アが適当である。

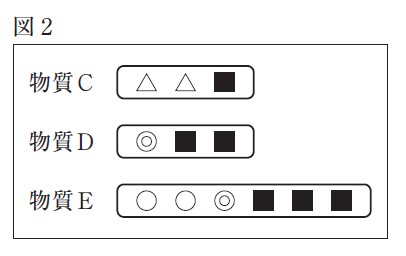

5−4:<実験2>で,炭酸水素ナトリウムを加熱したときに発生した3種類の物質(物質C,物質D,物質E)の化学式を図2のようにモデルで表した。図2の〇,◎,△,▮は,それぞれ水素原子,炭素原子,酸素原子,ナトリウム原子のいずれか1個を表している。

<実験1>で使用した酸化銀について述べた次の文章の①と②にそれぞれ当てはまるものとして適切なのは,下のア〜エのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<実験1>で,酸化銀を加熱したときに発生した気体の化学式を図2の〇,◎,△,▮のいずれかを用いてモデルで表すと,[ ① ]となる。また,<実験1>で,試験管Aに残った加熱後の固体をつくっている原子をQ,酸化銀を加熱したときに発生した気体をつくっている原子をRとした場合,<実験1>の酸化銀の化学式において,Qの数とRの数の比を最も簡単な整数の比で表すと,(Qの数):(Rの数)= [ ② ]となる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ ① ] ア 〇 〇 イ ◎ ◎ ウ △ △ エ ▮ ▮

[ ② ] ア 4:1 イ 2:1 ウ 1:2 エ 1:4

解答 :①:エ ②:イ

解説 :炭酸水素ナトリウムを加熱して、分解した際に発生する3種類の物質は、水と二酸化炭素と炭酸ナトリウムである。また、それぞれの化学式は、水はH₂O、二酸化炭素はCO₂、炭酸ナトリウムはNa₂CO₃である。

図2を見ると、物質CとDが2種類の原子で構成されているので、片方が水で、もう片方が二酸化炭素だとわかる。そして、水と二酸化炭素に共通な原子はO(酸素原子)なので、物質CとDに共通している▮は酸素原子だと考えられる。また、▮の酸素原子が2つある物質Dは二酸化炭素(CO₂)、1つ含んでいる物質Cは水(H₂O)であり、△はH(水素原子)、◎はC(炭素原子)だとわかる。同様に物質Eを見ると、残った〇はNa(ナトリウム原子)だとわかる。

・[ ① ]について。

<実験1>において、酸化銀を加熱した際に発生した気体は酸素であり、化学式はO₂である。よって、▮の酸素原子を2つ組み合わせた選択肢エが適当である。

・[ ② ]について。

<実験1>で、試験管Aに残った加熱後の固体をつくっている原子QはAg(銀原子)であり、酸化銀を加熱したときに発生した気体をつくっている原子RはO(酸素原子)である。次に、<実験1>の酸化銀の化学式は、2Ag₂O → 4Ag + O₂ である。この式において、矢印の左右どちらにおいてもAg(銀原子)は4つ、O(酸素原子)は2つ使われている。よって、原子Qと原子Rの比は、原子Q:原子R=4:2 → 原子Q:原子R=2:1 と求められる。したがって、選択肢イが適当である。

■大問6

6−1:電流と磁界に関する実験について,次の各問に答えよ。

<実験1>を行ったところ,<結果1>のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<実験1>

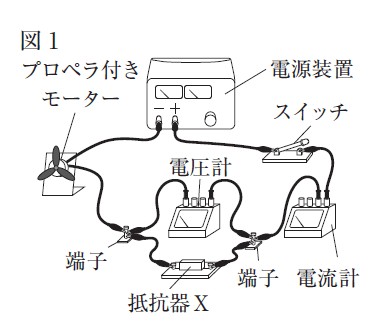

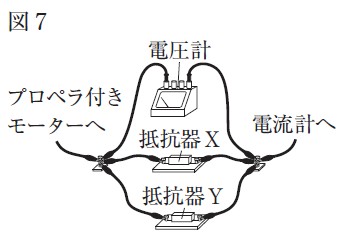

⑴ 図1のように,電源装置,スイッチ,電流計,端子,電圧計,電気抵抗20Ωの抵抗器X,プロペラ付きモーターを用いて回路を作った。

⑵ 回路のスイッチを入れ,電源装置で電圧計の値が2.0Vになるように調整して電圧を加え,プロペラ付きモーターの回転が安定した後, 3分間電流を流したときの電流計の値とプロペラの回り方を調べた。

⑶ 抵抗器Xを電気抵抗10Ωの抵抗器Yに替え,<実験1>の⑵と同じ操作を行った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

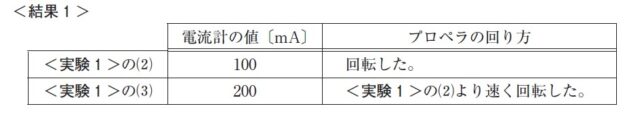

<結果1>から, 3分間電流を流したときの抵抗器が消費した電力量について述べた次の文章の[ ① ]と[ ② ]にそれぞれ当てはまるものとして適切なのは,下のア〜エのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<実験1>の⑵で, 3分間電流を流したときの抵抗器Xが消費した電力量をCとすると,Cは[ ① ]である。また,<実験1>の⑶で, 3分間電流を流したときの抵抗器Yが消費した電力量をDとしたとき,CとDの比を最も簡単な整数の比で表すとC:D= [ ② ]となる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ ① ] ア 0.2J イ 36J ウ 600J エ 36000J

[ ② ] ア 2:1 イ 1:1 ウ 1:2 エ 1:4

解答 :①:イ ②:ウ

解説 :<結果1>の表より、<実験1>の(2)では電流計の値は100mAであり、プロペラは回転したことがわかる。また、<実験1>の(2)の記載から、2.0Vの電圧が加えられていたことがわかる。

・[ ① ]について。

①まずは<実験1>の(2)で回路に流れていた電力を求める。

『電力(W) = 電圧(V) × 電流(A)』の式を活用する。2.0V × 100mA = 2.0V × 0.1A =0.2W となり、電力は0.2Wだったことがわかる。

②次に、電力量を求める。

『電力量(J) = 電力(W) × 時間(秒)』の公式を活用すると、0.2W × 3分 = 0.2W × 180秒 =36J と求められる。

よって、36Jとわかり、選択肢イが適当であるといえる。

・[ ② ]について。

<実験1>の(3)では、他の条件は(2)と同じだが、抵抗器が異なるので、流れた電流も異なっている。<結果1>より、(3)で流れた電流は200mAだと見て取れる。

あとは[ ① ]と同様の流れで計算し、電力は 2.0V × 200mA = 2.0V × 0.2A =0.4W と求められる。次に、0.4W × 3分 = 0.4W × 180秒 =72J と計算できる。したがって、電力量CとDの比は、36:72であり、最も簡単な整数の比にすると、1:2となる。

以上より、選択肢ウが適当である。

6−2:次に,<実験2>を行ったところ,<結果2>のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<実験2>

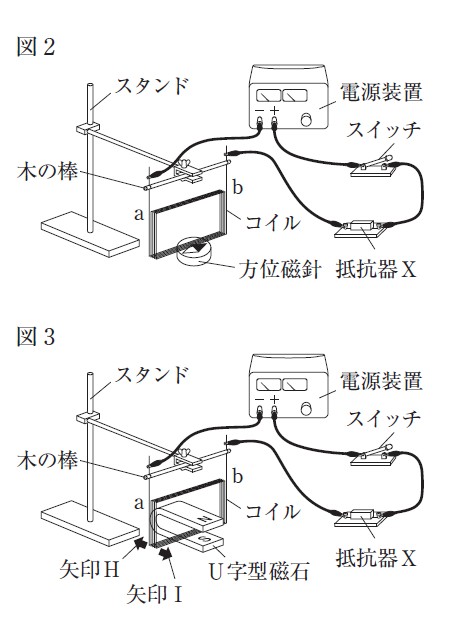

⑴ 図2のように,木の棒を固定したスタンドを水平な机の上に置き,電源装置,スイッチ,電気抵抗20Ωの抵抗器X,コイルを用いて回路を作った。

⑵ コイルのすぐ下にN極が黒く塗られた方位磁針を置き,電源装置の電圧を3.0Vに設定し,回路のスイッチを入れ,方位磁針のN極が示す向きを調べた。

⑶ 図2の装置から方位磁針を取り除き,図3のように,U字型磁石のN極を上にして置いた。

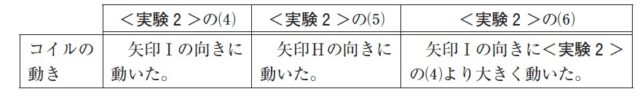

⑷ 電源装置の電圧を3.0Vに設定し,回路のスイッチを入れて電流を流し,コイルが動く様子を調べた。

⑸ 電源装置の+端子と-端子につなぐ導線を入れ替え,回路に流れる電流の向きを<実験2>の⑷と反対にした後,<実験2>の⑷と同じ操作を行った。

⑹ 電源装置の+端子と-端子につなぐ導線を元に戻し,回路に流れる電流の向きを<実験2>の⑷と同じにして,抵抗器Xを電気抵抗10Ωの抵抗器Yに替えた後,<実験2>の⑷と同じ操作を行った。

<結果2>

⑴ <実験2>の⑵で回路のスイッチを入れた後,方位磁針のN極は,図4で示した向きに動いた。

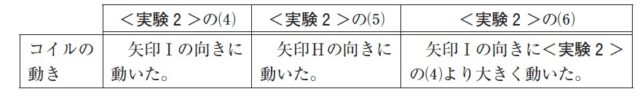

⑵ <実験2>の⑷〜⑹の結果は,次の表のようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

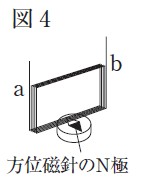

<実験2>の⑵でコイルに流れる電流によってできる磁界の向きを矢印で表したものとして適切なのは,次のうちではどれか。

解答 :イ

解説 :<実験2>の⑵でコイルに流れる電流によってできる磁界の向きは、<結果2>の(1)から検討することができる。

「回路のスイッチを入れた後,方位磁針のN極は,図4で示した向きに動いた。」とのことなので、図4と図2の方位磁針のN極の動きを比較する。図2ではN極はa側を向いていたが、電流を流すと図4のように、aから少し左側に向いているとわかる。よって、選択肢イが適当である。

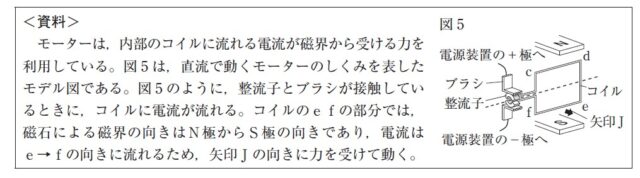

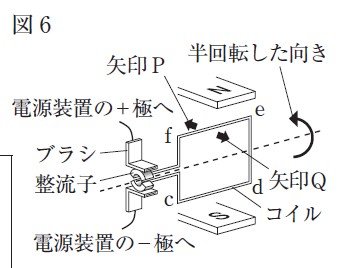

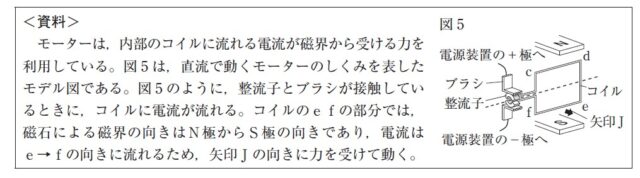

6−3:<実験2>から,電流で動く<実験1>のプロペラ付きモーターのしくみに興味をもち,調べ,<資料>を得た。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

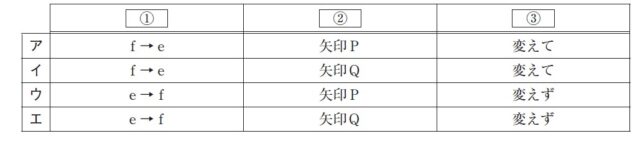

<結果2>と<資料>から、モーターの内部のコイルに流れる電流が磁界から受ける力について述べた次の文章の①〜③にそれぞれ当てはまるものを組み合わせたものとして適切なのは、下の表のア〜エのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

図5のコイルが半回転した図6のコイルのefの部分では,磁石による磁界の向きは図5と変わらず,電流は[ ① ]の向きに流れるため,[ ② ]の向きに力を受ける。

このように,モーターの内部のコイルは,電流の向きを[ ③ ],回転を続けることができるようになっている。

解答 :ア

解説 :・[ ① ]について。

電流は電源装置のプラス極からマイナス極へ流れるので、図6では、f→eの向きに流れているとわかる。

・[ ② ]について。

[ ① ]より、電流はf→eの向きに流れるので、矢印Pの向きに力を受けると考えられる。

・[ ③ ]について。

図6と、資料の図5を比較すると、電流の流れる向きが変わっていることがわかる。よって、「電流の向きを変えて」の選択肢を選ぶ。

以上より、選択肢アが適当である。

6−4:図7のように,図1の回路の抵抗器Xに抵抗器Yを並列につなぎ,<実験1>の⑵と同じ操作を行った。<結果2>を踏まえて,<資料>のしくみで動くプロペラ付きモーターの内部の「コイルに流れる電流が磁界から受ける力」の大きさが,<実験1>の⑵と比べ,どのように変化するかを「コイルに流れる電流の大きさ」に着目して簡単に書け。

解答 :プロペラ付きモーターの内部のコイルに流れる電流の大きさが大きくなり,コイルに流れる電流が磁界から受ける力は大きくなる。

解説 :

〇必須のポイント

・プロペラ付きモーターの内部のコイルに流れる電流の大きさが大きくなること。

・プロペラ付きモーターの内部のコイルに流れる電流が磁界から受ける力が大きくなること。