■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【東京】- 社会

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

■大問1

1−1:次の各問に答えよ。

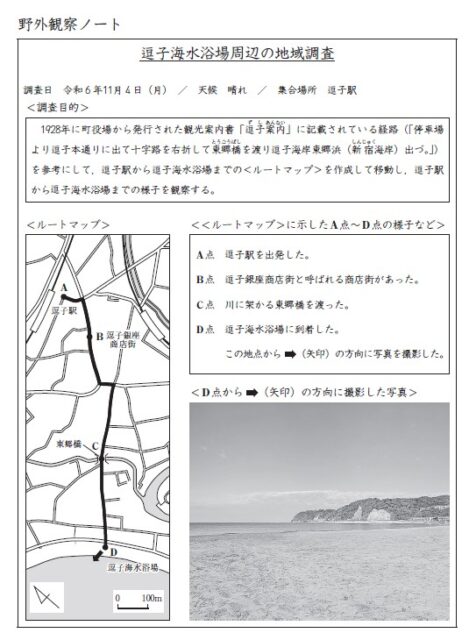

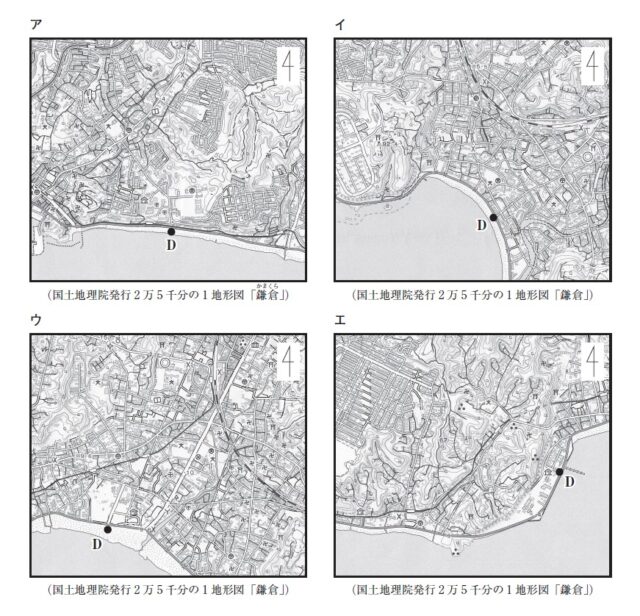

次の野外観察ノートは,神奈川県逗ず子し市の逗子海水浴場周辺の様子を記録したものである。野外観察ノート中の<ルートマップ>にD点として示されている地点と同一の地点が含まれている地形図に当てはまるのは,次のページのア〜エのうちではどれか。

解答 :イ

解説 :まず野外観察ノートのルートマップを見ると、駅や鉄道が2本あり、漢字の八の字のように走っていることがわかる。よって、選択肢アとエは適さない。

次に、東郷橋のかかる橋に着目する。川のかたちの特徴として、橋に対してほぼ垂直に流れていること、下流でより大きな川に合流していることが挙げられる。この2点を踏まえて選択肢イとウの地図を見ると、選択肢ウは合わないことがわかる。よって、選択肢イが適当である。

1−2:次の文で述べている人物に当てはまるのは,下のア〜エのうちのどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幕府に対する御家人の不満が高まる中で,朝廷に政治の実権を取り戻そうと戦いを起こしたこの人物は,幕府への不満をもつ御家人や新興の武士を味方に付け,幕府を倒した後,天皇を中心とした政治を行った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ルビは漢字の後に括弧をつけて記載しています。

ア 後白河(ごしらかわ)天皇 イ 聖武(しょうむ)天皇

ウ 桓武(かんむ)天皇 エ 後醍醐(ごだいご)天皇

解答 :エ

解説 :それぞれの選択肢の人物が行ったことをまとめる。

ア 後白河天皇:平安時代末期の天皇である。退位後は約30年にわたって院政を行い、王朝権力の復興・強化に専念した。

イ 聖武天皇:奈良時代の天皇で、仏教を深く信仰し、その力で国を治めようとした。全国に国分寺と国分尼寺を建立し、東大寺の大仏造立を命じた。また、墾田永年私財法を発布した。

ウ 桓武天皇:長岡京や平安京への遷都、坂上田村麻呂に命じた蝦夷征討、平安仏教の確立など、律令政治の改良を行った。

エ 後醍醐天皇:鎌倉時代を滅ぼしたあと、足利尊氏と対立して南朝を築いた。天皇親政を理想として、建武の新政を行った。

御家人が登場するのは鎌倉時代であり、その不満が高まるのは鎌倉時代末期なので、選択肢エが適当である。

選択肢イの聖武天皇、ウの桓武天皇の時代にはまだ幕府と呼ばれるものはないので不適当。また、後白河天皇も平安~鎌倉時代の人物なので不適当。

1−3:次の文で述べている地方公共団体の歳入項目に当てはまるのは,下のア〜エのうちのどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方公共団体の収入のうち,国と地方公共団体の経費負担区分に基づき,義務教育,公共事業や社会保障など特定の仕事の費用を国が一部負担する依存財源の一つである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ア 国庫支出金 イ 地方税 ウ 地方交付税交付金 エ 地方債

解答 :ア

解説 :それぞれの選択肢について詳しくまとめる。

ア 国庫支出金:義務教育費や生活保護費など国から指定されたことに使うため、国から地方公共団体に支給されるお金。

イ 地方税:直接税のうち、地方に納めるもの。

ウ 地方交付税交付金:地方公共団体の間の収入の格差をなくすために、国から交付されるお金。使い道は自由である。

エ 地方債:政府が税収の不足を補うために発行する債券である公債のうち、地方公共団体が発行するもの。

問題文の「義務教育、公共事業や社会保障など特定の仕事の費用を国が一部負担する」という部分に着目すると、選択肢アが適当である。

■大問2

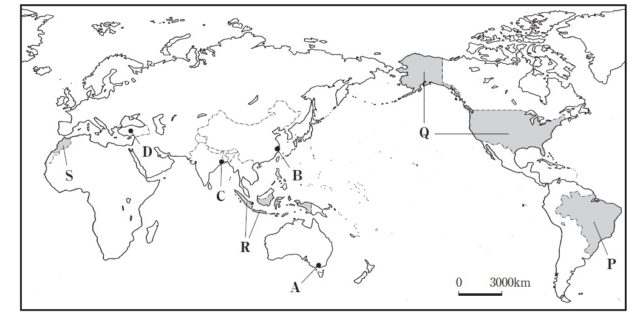

2−1:次の略地図を見て,あとの各問に答えよ。

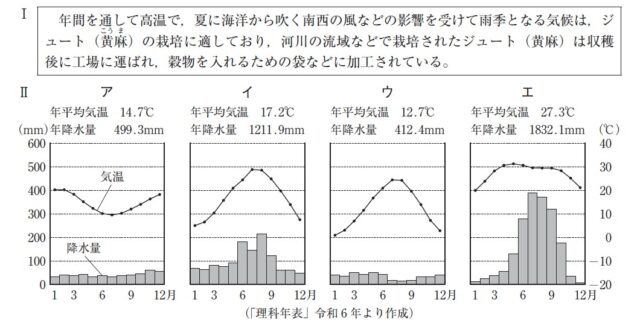

次のⅠの文は,略地図中にA〜Dで示したいずれかの都市の自然環境と繊維工業の様子についてまとめたものである。Ⅱのア〜エのグラフは,略地図中のA〜Dのいずれかの都市の年平均気温と年降水量及び各月の平均気温と降水量を示したものである。Ⅰの文で述べている都市に当てはまるのは,略地図中のA〜Dのうちのどれか,また,その都市のグラフに当てはまるのは,Ⅱのア〜エのうちのどれか。

解答 :C,エ

解説 :まず、AからDのそれぞれの都市がある国は、Aがオーストラリア、Bが中華人民共和国、Cがインド、Dがトルコである。

Ⅰの文章より、この地域には雨季があることがわかる。雨季がはっきりある気候は、熱帯のうちサバナ気候があげられる。これは赤道付近から少し離れた熱帯地域に見られるもので、文章中の「夏に海洋から吹く南西の風」はモンスーンのことだと考えられる。この風がヒマラヤ山脈などにぶつかって上昇気流が発生し、雨雲が発達して雨を降らせる。高温多湿の夏に対し、冬は乾季になる。

また、ジュート(黄麻)は主にインド・バングラディシュで生産されている。以上より、Ⅰの文はCのインドのことだとわかる。

次に、Ⅱのア~エの雨温図を見ていく。

選択肢アは、夏に気温が低くなっているので、南半球のグラフだと考えられる。イは一年を通して降水量が多く、温帯の温暖湿潤気候だとわかる。ウは、一年を通して気温と降水量の差が小さいことが特徴で、温帯の西岸海洋性気候と言える。エは1年中気温が高く、雨季と乾季がはっきりしているので熱帯のうちのサバナ気候だとわかる。

以上より、インドのグラフは選択肢エが適当である。

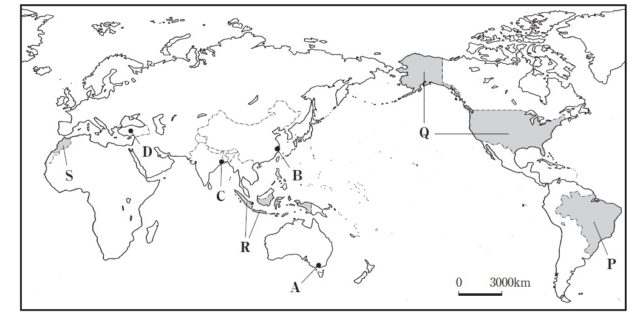

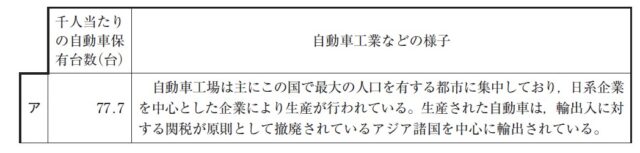

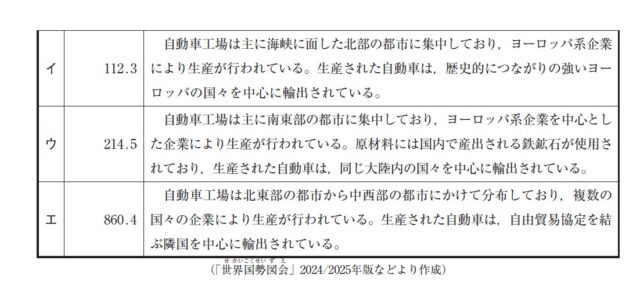

2−2:次の表のア〜エは,略地図中に[ ]で示したP〜Sのいずれかの国の,2020年における千人当たりの自動車保有台数,自動車工業などの様子についてまとめたものである。略地図中のP〜Sのそれぞれの国に当てはまるのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :P:ウ Q:エ R:ア S:イ

解説 :まず、PからSの国について、Pはブラジル、Qはアメリカ合衆国、Rはインドネシア、Sはモロッコである。

次に、表の「千人当たりの自動車保有台数(台)」の部分を見ると、選択肢エが他の選択肢より飛びぬけて多いことがわかる。よって選択肢エは、PからSの中ではQのアメリカ合衆国にあたると考えられる。

選択肢アは「日系企業を中心とした企業により生産が行われて」いて、「輸出入に対する関税が原則として撤廃されているアジア諸国を中心に輸出されている」とのことなので、Rのインドネシアだとわかる。

選択肢イは、「自動車工場は主に海峡に面した北部の都市に集中して」いて、「歴史的につながりの強いヨーロッパの国々を中心に輸出されている」という部分から、ジブラルタル海峡のあるSのモロッコだとわかる。

選択肢ウはどちらもヨーロッパ系企業と関係するという点で選択肢イと似ているが、輸出先の部分が異なる。また、「原材料には国内で産出される鉄鉱石が使用されて」いる点から、世界的に鉄鉱石の生産量が多いPのブラジルだと考えられる。

以上より、Pがウ、Qがエ、Rがア、Sがイとわかる。

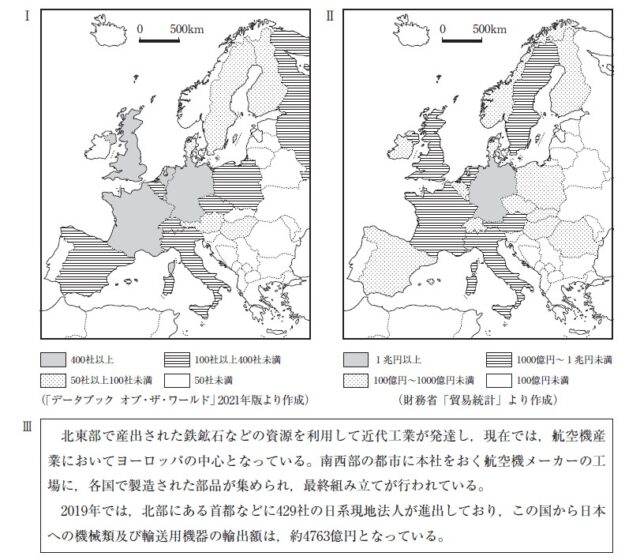

2−3:次のⅠの略地図は,ヨーロッパ州の国々の2019年における日系現地法人数を示したものである。Ⅱの略地図は,ヨーロッパ州の国々の2019年における日本への機械類及び輸送用機器の輸出額を示したものである。Ⅲの文章で述べている国に当てはまるのは,下のア〜エのうちのどれか。

ア イギリス イ ドイツ ウ フランス エ スペイン

解答 :ウ

解説 :Ⅲの文章において、「北部にある首都などに429社の日系現地法人が進出」とあるので、略地図Ⅰを参考にすると選択肢エのスペインは適さない。また、「日本への機械類及び輸送用機器の輸出額は,約4763億円」という部分と略地図Ⅱからわかることを組み合わせると、輸出額が1兆円を超えている選択肢イのドイツも不適当。

残った選択肢アのイギリスとウのフランスを比較すると、「航空機産業においてヨーロッパの中心」という記載から、選択肢ウのフランスが適当であるとわかる。フランスでは、特にエアバスの本拠地であるトゥールーズが、航空機産業の中心となっている。

■大問3

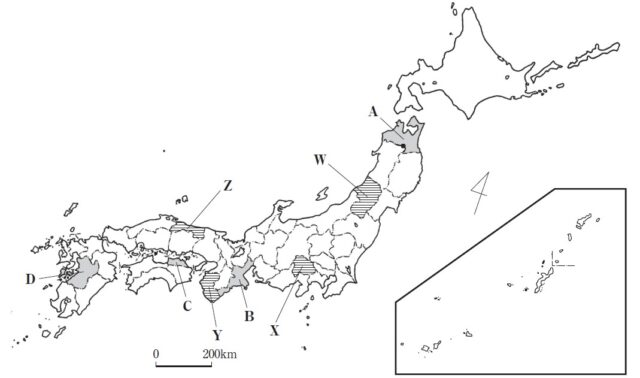

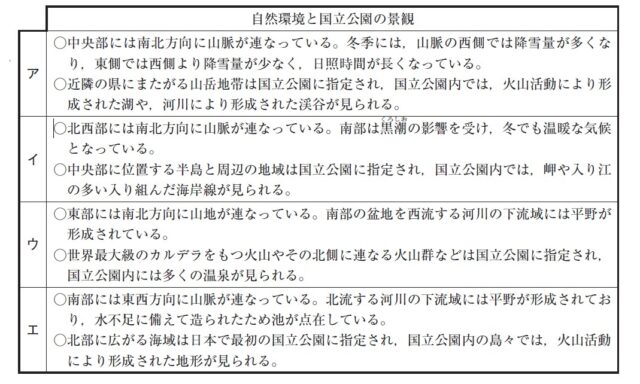

3−1:次の表のア〜エの文章は,略地図中に

[ ]

で示した,A〜Dのいずれかの県の,自然環境と国立公園の景観についてまとめたものである。A〜Dのそれぞれの県に当てはまるのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :A:ア B:イ C:エ D:ウ

解説 :AからDの県については、Aは青森県、Bは三重県、Cは香川県、Dは熊本県である。

選択肢アは、「冬季には,山脈の西側では降雪量が多くなり,東側では西側より降雪量が少なく,日照時間が長くなっている。」という部分から、Aの青森県だと考えられる。青森県は、主に東西で気候の違いが大きく、西側は日本海側気候で、冷たく湿った空気が奥羽山脈にぶつかり津軽地方に雪を降らせる。対して東側は冬に晴天が多く、夏には偏東風のヤマセの影響で雨が多い傾向がある。

選択肢イについては、「南部は黒潮の影響を受け,冬でも温暖な気候」から太平洋側の気候とわかる。また、「岬や入り江の多い入り組んだ海岸線」とはリアス式海岸のことである。これらの記述から、Bの三重県だと考えられる。

選択肢ウは、「世界最大級のカルデラ」という部分から阿蘇山の付近のことなので、Dの熊本県だとわかる。

選択肢エは、「南部には東西方向に山脈が連なっている」こと、「水不足に備えて造られたため池が点在」という部分から、Cの香川県だとわかる。瀬戸内海気候のため、温暖で降水量が少ないことが特徴である。

以上より、Aはア、Bはイ、Cはエ、Dはウが適当である。

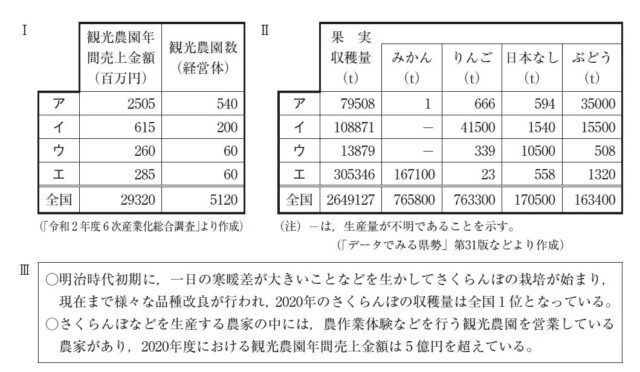

3−2:次のページのⅠとⅡの表のア〜エは,略地図中に[ ]で示したW〜Zのいずれかの県にⅠの表は,2020年度における観光農園年間売上金額,観光農園数を示したものである。Ⅱの表は,2020年における果実収穫量,果実収穫量のうち,みかん,りんご,日本なし,ぶどうの収穫量を示したものである。次のページのⅢの文章は,略地図中のW〜Zのいずれかの県の農業などの様子について述べたものである。Ⅲの文章で述べている県に当てはまるのは,略地図中のW〜Zのうちのどれか,また,ⅠとⅡの表のア〜エのうちのどれか。

解答 :略地図中のW~Z:W ⅠとⅡの表のア~エ:イ

解説 :W~Zの県については、Wは山形県、Xは山梨県、Yは和歌山県、Zは鳥取県である。

Ⅲの文章を読むと、「2020年のさくらんぼの収穫量は全国1位」という部分より、Wの山形県だと予測できる。山形県は日本海側気候の特徴を持ち、内陸部は盆地特有の寒暖差の大きい気候であるという部分も文章の記載と合致する。よって、略地図のWが適当である。

次にⅠ、Ⅱの表を見る。

「2020年度における観光農園年間売上金額は5億円を超えている」とのことなので、表Ⅰより選択肢ウとエは適さない。残った選択肢アとイを比較すると、りんごとぶどうの収穫量の差が大きいことに着目する。Xの山梨県は内陸性気候

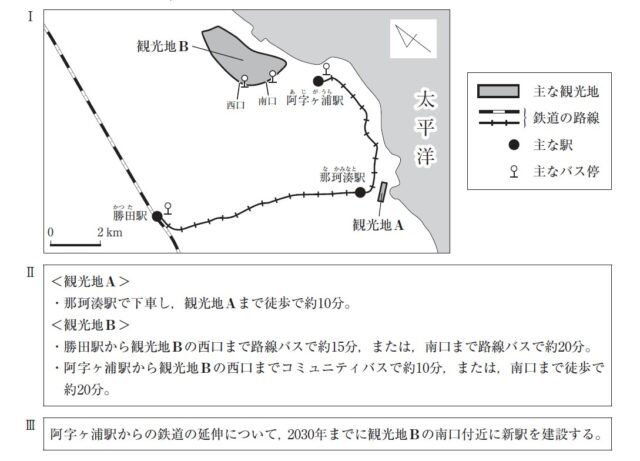

3−3:次のⅠの略地図は,2024年における茨城県ひたちなか市の主な観光地,鉄道の路線,主な駅,主なバス停を示したものである。Ⅱの文章は,Ⅰで示した観光地A,観光地Bに鉄道や路線バスなどを利用して行く方法を示したものである。Ⅲの文は,2024年に国から工事施行認可を取得した,茨城県ひたちなか市における鉄道の延伸計画の内容の一部を分かりやすく書き改めたものである。Ⅰ〜Ⅲの資料から読み取れる,Ⅲが実施された後の観光地Aと観光地Bの間を移動する場合の交通の利便性の変化について,Ⅲが実施される前と比較し,移動手段に着目して,簡単に述べよ。

解答 :Ⅲが実施された後は、観光地Bの南口付近に建設された新駅を利用できるようになることから、鉄道で観光地Aと観光地Bの間を移動する場合の交通の利便性が高まる。

解説 :・観光地AとBの間を移動する場合、Ⅱの文章に書かれた現状と比較して、Ⅲの計画が実施された場合の交通の利便性の変化を説明することを求められている。以下の2点をまとめる。

〇必須のポイント

①Ⅲが実施されたあとの移動手段。

→観光地Bの南口付近に建設される新駅を使えば、鉄道を降りてすぐ観光地Bまで行ける。

②Ⅲの実施前後を比較して、交通の利便性の変化。

→鉄道で観光地AとB間を移動する際にバスに乗り換えたり、歩いたりする時間が減り、交通の利便性が高まる。(バス移動の利便性は変わらない)。

■大問4

4−1:次の文章を読み、あとの各問に答えよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

絵画,彫刻,工芸,建築などの美術は,私たちの生活を豊かなものにしてきた。

古代から中世にかけて,建築や彫刻などの技法が大陸から伝えられ,(1)権力者は,国際的な影響を受け,建築物を造営した。

中世から近世にかけて,産業が発達し,経済が発展する中で,(2)美術品は,価値が高まるとともに,作り手の経済的基盤や作風が変化してきた。

開国した江戸時代末期以降,(3)伝統的な美術は,海外から高く評価されるとともに,欧米の表現技法が取り入れられた。また,(4)美術品の展示や鑑賞を目的として作られた美術館は,作品の収集や保存,研究などの役割も果たすようになり,文化の大衆化に寄与した。

第二次世界大戦後,高度経済成長を経て,社会の変化に合わせ,現代美術の特徴も変化を続けている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ルビは漢字の後に括弧をつけて記載しています。

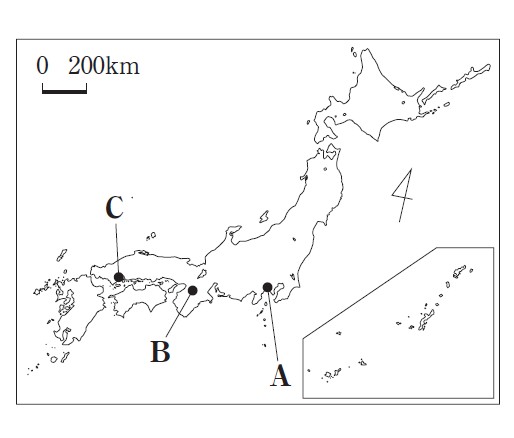

(1)権力者は,国際的な影響を受け,建築物を造営した。とあるが,次のア〜ウは,飛鳥(あすか)時代から鎌倉時代にかけての,権力者が造営した建築物について述べたものである。略地図中のA〜Cは,ア〜ウのいずれかの建築物の所在地を示したものである。ア〜ウについて,造営した時期の古いものから順に記号を並べよ。また,略地図中のAに当てはまるものは,次のア〜ウのうちではどれか。

ア 北条時宗(ほうじょうときむね)は,元軍の襲来を退けた後,犠牲者を弔うため,建物の配置を左右対称にするなど外国の影響を受けた円覚寺(えんがくじ)を幕府の所在地に建立(こんりゅう)した。

イ 蘇我馬子(そがのうまこ)は,仏教を受け入れ,大陸の技師に学び,瓦を使用するなどの新しい技法を取り入れ,五重塔(ごじゅうのとう)や仏像を納めた金堂(こんどう)を備えた飛鳥寺(あすかでら)を政治の中心地に建立した。

ウ 平清盛(たいらのきよもり)は,宋(そう)との貿易における航海の安全を祈願して,社殿(しゃでん)に寝殿造(しんでんづくり)の建築様式を取り入れた厳島神社(いつくしまじんじゃ)の整備を援助した。

解答 :時期:イ→ウ→ア 略地図:ア

解説 :それぞれの選択肢について詳しくまとめる。

ア 北条時宗は鎌倉時代の人物で、第8代執権である。円覚寺は、時宗がが宋より招いた無学祖元により開山された。国家の鎮護と、蒙古襲来による殉死者を敵味方の区別なく平等に弔うために建立した。

イ 蘇我馬子は飛鳥時代の政治家、貴族で、推古天皇を含め4代の天皇に仕えた。仏教を積極的に導入する立場を取り、対立した物部氏を滅ぼした。飛鳥寺の建設において、百済からの渡来人である大工・瓦職人・画家等多くの技術者が携わった。

ウ 平清盛は平安時代末期の武将である。瀬戸内海の海運で大きな富を得て、厳島神社を平家の氏神とし、寝殿造りの社殿を造営した。

これを時期の古いものから順に並べると、イ→ウ→アの順になる。

また、略地図中のAについては、現在の神奈川県の辺りである。よって、鎌倉幕府があった、北条時宗の建立した円覚寺だと考えられる。

選択肢イの飛鳥寺は飛鳥時代の建築物であり、その時代は現在の奈良県の辺りに都があったため、地図中のBが適当である。選択肢ウの厳島神社は、現在の広島県である。よって、地図中のCが適当である。

4−2:(2)美術品は,価値が高まるとともに,作り手の経済的基盤や作風が変化してきた。とあるが,次のア〜エは,室町時代から江戸時代にかけて,描かれた絵画などについて述べたものである。時期の古いものから順に記号を並べよ。

ア 菱川師宣(ひしかわもろのぶ)は,土佐派(とさは)の絵画などを自ら学び,絵入本(えいりぼん)の画家として活躍し,色鮮やかな衣裳(いしょう)まとった女性を題材とした「見返り美人図」を描いた。

イ 狩野内膳(かのうないぜん)は,大名の家臣の家に生まれ,織田信長(おだのぶなが)に攻められて没落した後,狩野派に学び,豊臣家(とよとみけ)の絵師として仕え,南蛮船(なんばんせん)が港に停泊する様子を題材とした「南蛮屏風(なんばんびょうぶ) 」を描いた。

ウ 喜多川歌麿(きたがわうたまろ)は,錦絵(にしきえ)と呼ばれる多色刷りの版画が庶民に広まる中で,出版業者から注文を受け,繊細な線で人物の表情を表現した「ポッピンを吹く女(娘)」を描いた。

エ 雪舟(せっしゅう)は,日明貿易(にちみんぼうえき)で経済力を高めた周防(すおう)(山口県)の大内氏(おおうちし)に保護されて,明(みん)に渡り,作画技術を学んだ後,風景を墨一色で表現した「破墨山水図(はぼくさんすいず)」を描いた。

解答 :エ→イ→ア→ウ

解説 :それぞれの選択肢について詳しくまとめる。

ア 菱川師宣は江戸時代前期の画家である。浮世絵の祖と言われる。「見返り美人図」は、元禄文化の代表的な絵画の一つである。

イ 狩野内膳は安土桃山時代・江戸時代初期の狩野派の絵師である。代表作に「南蛮屏風」がある。

ウ 江戸時代中期の日本で活躍した浮世絵師である。文化文政期に栄えた化政文化の絵師の1人である。

エ 雪舟は室町時代に活躍した水墨画家・禅僧である。足利義政の時代に栄えた東山文化の頃に活躍し、代表作に「四季山水図巻」などがある。

これを時期の古いものから順に並べると、エ→イ→ア→ウ の順になる。

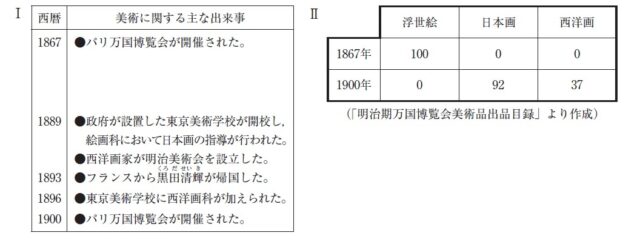

4−3:(3)伝統的な美術は,海外から高く評価されるとともに,欧米の表現技法が取り入れられた。とあるが,次のⅠの略年表は,江戸時代末期から明治時代にかけての美術に関する主な出来事をまとめたものである。Ⅱの表は,1867年と1900年に開催された万国博覧会において,日本から出品された絵画の出品数を示したものである。日本から出品された絵画の出品数の変化について,ⅠとⅡの資料を活用し,政府が設置した学校に着目して,簡単に述べよ。

解答 :政府が設置した学校において日本画や西洋画の指導が行われる中で、1867年の万国博覧会では全て浮世絵だった日本からの絵画の出品が、1900年は全て日本画と西洋画になった。

解説 :〇必須のポイント

①政府が設置した学校について書かれていること。

→政府が設置した学校(東京美術学校)で日本画や西洋画の指導が行われた。

②日本から出品された絵画の出品数の変化について書かれていること。

1867年は浮世絵のみの出品であるのに対し、1900年の出品作品は全て日本画と西洋画に変化している。

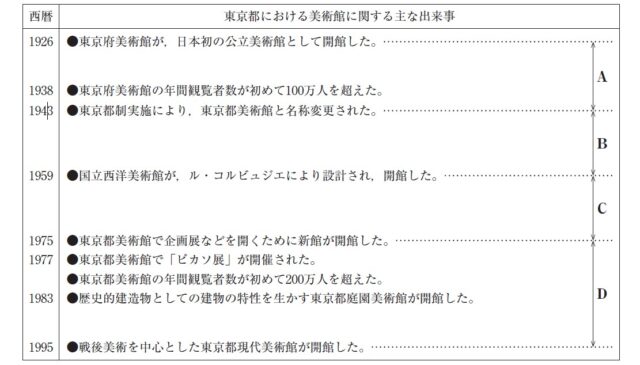

4−4:(4)美術品の展示や鑑賞を目的として作られた美術館は,作品の収集や保存,研究などの役割も果たすようになり,文化の大衆化に寄与した。とあるが,次の略年表は,大正時代から平成時代にかけての,東京都における美術館に関する主な出来事をまとめたものである。略年表中のA〜Dのそれぞれの時期に当てはまるのは,下のア〜エのうちではどれか。

ア 省エネルギー技術が進み,経済力が強まり,急激な円高が始まり,地価や株価が上がり続ける中で,絵画価格の高騰が顕著となった。

イ 政府が議会の承認なしに資源や労働力を動員できるようにする法を制定し,国民生活の統制が強まる中で,絵具や彫刻制作のための資材も統制された。

ウ 経済の民主化が図られ,主権を回復する中で,日本の近現代美術に関する調査研究などを行うことを目的とする日本初の国立美術館として国立近代美術館が東京の京橋(きょうばし)に開館した。

エ 急速な経済成長の中で,過去・現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーの象徴であることなどを示す太陽の塔をシンボルゾーンに据える博覧会が開催された。

解答 :A:イ B:ウ C:エ D:ア

解説 :それぞれの選択肢について詳しくまとめる。

ア 「省エネルギー技術が進み,経済力が強まり,急激な円高が始まり,地価や株価が上がり続ける」という部分より、バブル経済のことだと考えられる。日本においては、1986年末頃から1991年初頭にこのような状況になった。そのため、Dの時期が適当である。

イ 「政府が議会の承認なしに資源や労働力を動員できるようにする法を制定」とあるが、これは国家総動員法のことだと考えられる。日中戦争の長期化の影響を受けて、大変用戦争開始前の1938年に制定されたものである。よって、Aの時期が適当である。

ウ 「経済の民主化が図られ、主権を回復する中で」という部分について、太平洋戦争後の説明だと考えられる。日本は1951年のサンフランシスコ講和会議でサンフランシスコ平和条約を締結したことで、1952年に主権を回復した。よって、Bの時期が適当である。

エ 「太陽の塔」は大阪で行われた1970年の日本万国博覧会に際して、芸術家の岡本太郎が制作した芸術作品である。よって、Cの時期が適当である。

以上より、Aは選択肢イ、Bは選択肢ウ、Cは選択肢エ、Dは選択肢アが適当である。

■大問5

5−1:次の文章を読み,あとの各問に答えよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私たちは,働くことによって,収入を得て生活を安定させるだけでなく,社会全体に貢献したり生きがいや充実感を求めたりしている。(1)日本国憲法では,勤労が国民の権利であり義務であることを規定している。また,国は,労働者の労働条件の整備などを目的として,(2)労働者を保護する様々な法律を定めている。

家計を維持し向上させる上で,雇用と労働条件の改善は重要であり,(3)経済の安定化を図る政策を実行することは,政府と日本銀行の役割の一つである。

現在,急速な社会の変化に伴って,雇用や労働環境も変容している。特に,高度情報化社会の更なる発展に伴い,今後,(4)労働分野においても,情報通信技術(ICT)の活用が一層進むことが予想されている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)日本国憲法では,勤労が国民の権利であり義務であることを規定している。とあるが,勤労の権利は,日本国憲法で保障されている基本的人権のうち,社会権に分類される。社会権として規定されている日本国憲法の条文は,次のア〜エのうちではどれか。

ア 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。

イ 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

ウ 公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。

エ すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。

解答 :エ

解説 :日本国憲法に規定されている基本的人権のうち、社会権は「人間らしい生活を送るための権利」と言われるものである。社会権には、生存権や教育を受ける権利、労働基本権などがある。

それぞれの選択肢をまとめる。

ア 思想良心の自由 →自由権

イ 裁判を受ける権利 →請求権

ウ 公務員の選定罷免の権利 →参政権

エ 教育を受ける権利 →社会権

以上より、社会権としては選択肢エが適当である。

5−2:(2)労働者を保護する様々な法律を定めている。とあるが,次の文章で述べている法律に当てはまるのは,下のア〜エのうちではどれか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇労働時間を原則として1日8時間,週40時間を超えてはならないと定めており,毎週少なくとも1 回の休日を与えることや男女同一賃金の原則などを規定している。

〇2018年に改正され,時間外労働の上限規制が罰則付きで規定された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ア この法律は,仕事と子育ての両立を支援するために,男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するため,育児休業や介護休業について定めている。

イ この法律は,労働者の地位の向上を図ること,労働者が労働条件について団体交渉をしたり,団体行動を行ったりするために労働組合を組織することなどについて定めている。

ウ この法律は,労働者が人たるに値する生活を営むために,労働条件の最低基準について定めるとともに,労働者と使用者が労働条件の向上を図る努力をすることについて定めている。

エ この法律は,採用,昇進,教育訓練,定年など雇用の場面における機会や待遇などの男女平等の確保を図るとともに,妊娠・出産後の健康の確保を進めることについて定めている。

解答 :ウ

解説 :四角内に書かれている2つの項目のうち、まず上の記載に着目する。労働時間や男女同一賃金の原則などが書かれているので、これは労働基本法の内容だとわかる。

また、下の記載には2018年に改正されたことが書かれていて、これは2018年の「働き方改革」に合わせて行われた、成立以来最大といわれる労働基本法の改正のことだと考えられる。

それぞれの選択肢について詳しくまとめる。

ア 「男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備」や「育児休業や介護休業について定めている」などの記載より、子育てと介護に配慮した法律だとわかる。よって、育児・介護休業法だと考えられる。

イ 「労働者の地位の向上を図ること,労働者が労働条件について団体交渉をしたり,団体行動を行ったりするために労働組合を組織すること」という記載から、労働者や労働組合に関する記載である。よって、これは労働組合法の内容だとわかる。

ウ 「労働条件の最低基準」や「労働条件の向上を図る」などの部分より、労働基本法のことだと考えられる。

エ 「採用,昇進,教育訓練,定年など雇用の場面における機会や待遇などの男女平等の確保を図る」という部分より、男女雇用機会均等法の内容だと考えられる。

以上より、労働基本法に当てはまるのは、選択肢ウだとわかる。

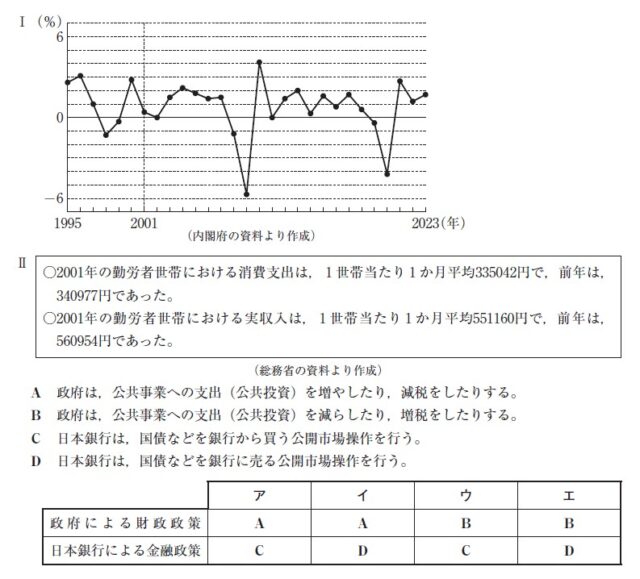

5−3:経済の安定化を図る政策を実行することは,政府と日本銀行の役割の一つである。とあるが,次のページのⅠのグラフは,1995年から2023年までの我が国における経済成長率の推移を示したものである。次のページのⅡの文章は,2001年の勤労者世帯における消費支出と実収入についてまとめたものである。次のページのA〜Dは,好景気(好況)のとき,あるいは,不景気(不況)のときの政府による財政政策及び日本銀行による金融政策に関する一般的な説明である。ⅠとⅡの資料から,2001年の経済状況のようなときの政府による財政政策と日本銀行による金融政策に関する一般的な説明として正しく組み合わせているのは,次のページの表のア〜エのうちではどれか。

解答 :ア

解説 :Ⅰのグラフより、2001年は2000年より経済成長率が下がっている。また、Ⅱの文章より、2000年から2001年の消費支出も実収入も減少しているとわかる。よって、景気後退が見て取れる。

このような不景気の場合、政府が取り組む政策の1つが減税である。これは税率を下げることで国民の手元のお金を増やし、もっとお金を使ってもらうためである。また公共事業への支出を増やすことも行う。政府が仕事を依頼することで雇用を生み、人々にお金を稼いでもらうためである。よって、政府による財政政策はAが適当で、Bは不適当である。

次に、日本銀行による金融政策をみていく。

不景気のとき、日本銀行は他の銀行から国債を買い、それにより銀行のもつお金が増える。その銀行から個人や企業への貸し出しが増えると、お金を使ってくれる人が増え、景気が良くなるという流れを目指す。したがって、Cが適当である。

以上より、政府がA、日本銀行がCの選択肢が適当なので、選択肢アを選ぶのが適当である。

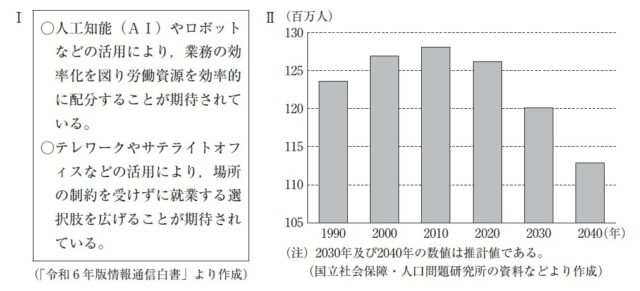

5−4:労働分野においても,情報通信技術(ICT)の活用が一層進むことが予想されている。とあるが,次のⅠの文章は,令和6 年版情報通信白書の一部を分かりやすくまとめたものである。Ⅱのグラフは,1990年から2040年までの我が国の人口の推移を示したものである。ⅠとⅡの資料を活用し,今後の我が国の労働力の変化と,その変化の中で情報通信技術(ICT)に期待されることについて,我が国の人口の推移と,労働分野における情報通信技術(ICT)の利点に着目して,簡単に述べよ。

解答 :人口減少に伴う労働力の減少が予想される中で、情報通信技術(ICT)の活用により、労働資源を効率的に配分することや、場所の制約を受けずに就業する選択肢を広げることが期待されている。

解説 :〇必須のポイントを以下にまとめる。

①人口減少に伴う労働力の減少が予想されること。

→Ⅱのグラフより、日本の人口の減少が見て取れる。人口が減るということは、したがって労働人口も減ると推測できる。

②労働分野における情報通信技術(ICT)の利点。

→Ⅰの文章より、情報通信技術(ICT)を活用することで、労働資源の効率的な配分や、場所の制約を受けない就業など、選択肢を広げる。

■大問6

6−1:次の文章を読み,あとの各問に答えよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現在,世界の多くの地域や人々は結び付いており,人や物などは国境を越えて移動している。

(1)我が国は,多くの食料品を輸入しており,輸入された食料品は国内の需要を賄っている。一方,我が国は,精密な工業製品などを輸出するとともに,(2)技術者などは世界各地に赴き,ものづくりに関する技術を伝え,我が国の技術がその地域の経済発展などに貢献している。

今後も,(3)世界の人口が拡大する中で,相互に発展することを目指し,調和のある貿易が期待されている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

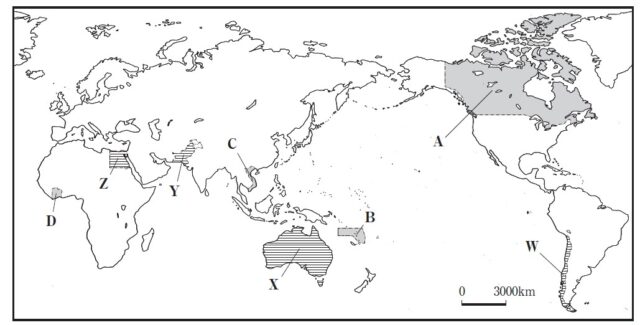

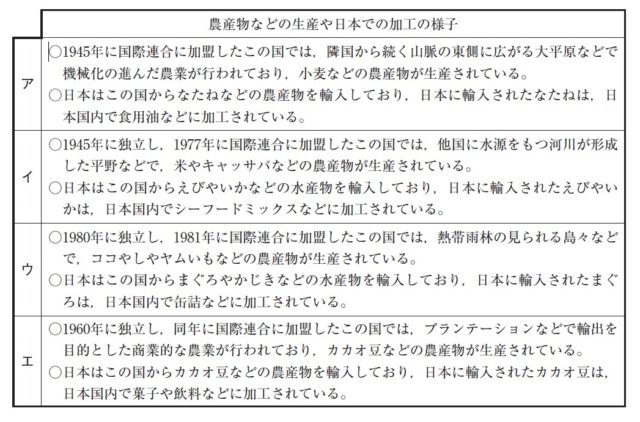

(1)我が国は,多くの食料品を輸入しており,輸入された食料品は国内の需要を賄っている。とあるが,次の表のア〜エは,略地図中に

[ ]

で示したA〜Dのいずれかの国の農産物などの生産や日本での加工の様子について述べたものである。略地図中のA〜Dのそれぞれの国に当てはまるのは,次の表のア〜エのうちではどれか。

解答 :A:ア B:ウ C:イ D:エ

解説 :AからDの国については、Aはカナダ、Bはバヌアツ共和国、Cはベトナム、Dはコートジボワールである。

※Aのカナダ、Cのベトナム以外は正確な国名まで覚えていなくとも、生産されている農作物の種類や栽培限界、地理や気候などの特徴を参考にして考えるとよい。

表のア~エについて記載を詳しく見ていく。

アは「小麦」や「なたね」の生産、「隣国から続く山脈の東側に広がる大平原」といった表現より、Aのカナダが適当だと考えられる。「隣国から続く山脈」はアメリカとカナダにまたがるロッキー山脈のことだと考えられる。

イについては、「米やキャッサバ」、「えびやいかなどの水産物」といった部分より、Cのベトナムについての文章だとわかる。「他国に水源をもつ河川が形成した平野」は、メコン川の下流にできたメコンデルタのことだと考えられる。

ウは、「熱帯雨林」や「ココやしやヤムいも」といった言葉から、Bのバヌアツ共和国についての記述だと考えられる。

エについては、「プランテーション」や「カカオ豆」といった言葉より、Dのコートジボワールに関する記載だとわかる。プランテーションは、主に熱帯・亜熱帯地域で、特定の作物を大規模に栽培する農園のことである。特に植民地時代にヨーロッパ諸国の資本と技術によって開発され、現地の人々や奴隷を労働力として作目の生産を行ったものである。

以上より、Aはア、Bはウ、Cはイ、Dはエが適当である。

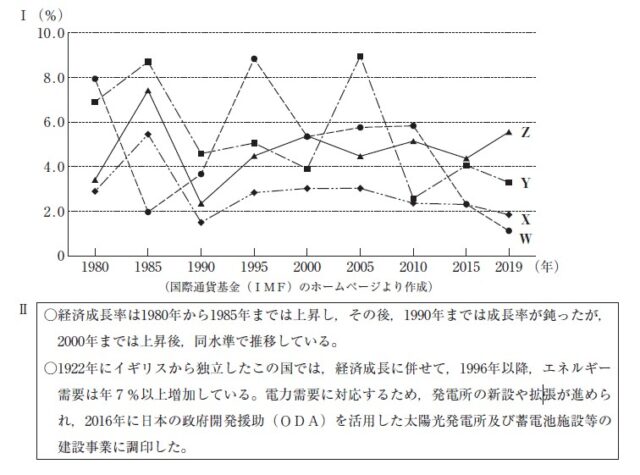

6−2:(2)技術者などは世界各地に赴き,ものづくりに関する技術を伝え,我が国の技術がその地域の経済発展などに貢献している。とあるが,次のⅠのグラフのW〜Zは,略地図中に

[ ]

で示したW〜Zのそれぞれの国の,1980年から2019年までの経済成長率の推移を示したものである。Ⅱの文章で述べている国に当てはまるのは,略地図中のW〜Zのうちのどれか。

解答 :Z

解説 :WからZの国については、Wはチリ、Xはオーストラリア、Yはパキスタン、Zはエジプトである。

まずは、Ⅱの文章で書かれた1つ目の記載から検討する。

「1980年から1985年までは上昇」の部分でWは不適当、「2000年までは上昇後,同水準で推移している」という部分で、選択肢Yも合わない。「同水準で推移」という記載より、選択肢Xも適当とは言い難い。よって、選択肢Zが適当だと考えられる。

2つ目の文章を見ると、政府開発援助(ODA)は、「Official Development Assistance」の頭文字をとったものである。これは開発途上国の経済発展や福祉の向上を目的としたものであり、開発途上国に適するのはやはりZのエジプトが適当だと考えられる。

以上より、Zが適当である。

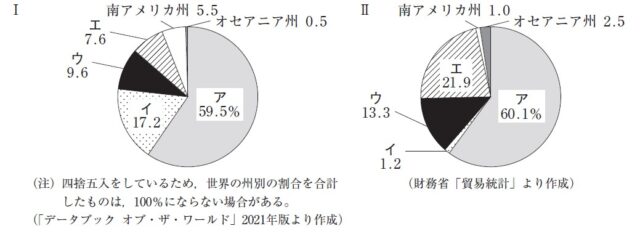

6−3:(3)世界の人口が拡大する中で,相互に発展することを目指し,調和のある貿易が期待されている。とあるが,次のⅠとⅡのグラフのア〜エは,アジア州,アフリカ州,ヨーロッパ州,北アメリカ州のいずれかの州に当てはまる。Ⅰのグラフは,2020年における世界の人口に占める世界の州別の割合を示したものである。Ⅱのグラフは,2020年における日本の輸出額に占める世界の州別の割合を示したものである。アフリカ州に当てはまるのは,ⅠとⅡのグラフのア〜エのうちのどれか。

解答 :イ

解説 :グラフのうち、アフリカ州に当てはまるものを選びたい。

まず、中国やインドを含んでいることで、アジア州の人口が最も大きいので、選択肢アはアジア州だとわかる。

残りの選択肢イからエを考えるうえで、アフリカ州については、ヨーロッパ州や北アメリカ州と比較すると人口は多いと考えられる。対して、日本の輸出額の州別の割合としては、ヨーロッパ州や北アメリカ州より小さいと予測できる。

その特徴に合うのは、選択肢イだとわかる。