■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【兵庫】- 国語

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

■大問1

中学校二年生のAさん・Bさん・Cさん・Dさんたち四人は、地域のスーパーマーケットでトライやる・ウィークの活動を実施したあとの校内発表会に向けて準備をすることになった。次の【連絡】・【資料1】~【資料3】を参考にしながら【会話文】を読んで、あとの問いに答えなさい。

【連絡】校内発表会について

トライやる・ウィークが終わりました。以前から 知らせていたように、校内発表会を実施します。発 表での留意点は以下のとおりです。

1 発表用のスライドを作成してください。

2 スライドに次の内容を入れてください。

○活動内容とその感想

○活動中の写真

○活動内容に関連することの調査

○上記の調査結果を自分の生活と関連づけて行った考察・提案

3 1年生に加えて、事業所の方も来られます。

話し方・表現に注意しましょう。

【会話文】

生徒A:品出しや倉庫の整理と忙しい五日間だったね。

生徒B:毎日①バラエティーに富んだ商品が運び込まれてくるのに驚いたよ。

生徒C:スーパーの中で加工して、ラベルを貼るものもあるんだね。「今が②旬です」というラベルの他に、「兵庫県産」とか産地を示すラベルもあったね。

生徒D:惣菜コーナーでは兵庫県の郷土料理を特集する時期があるらしいよ。

生徒A:郷土料理か・・・私は家でそういうのを食べた記憶がないんだけど、みんなはどう。

生徒D:私も同じ。インターネットで県内のどれくらいの人が郷土料理を作れるのか調べてみようよ。

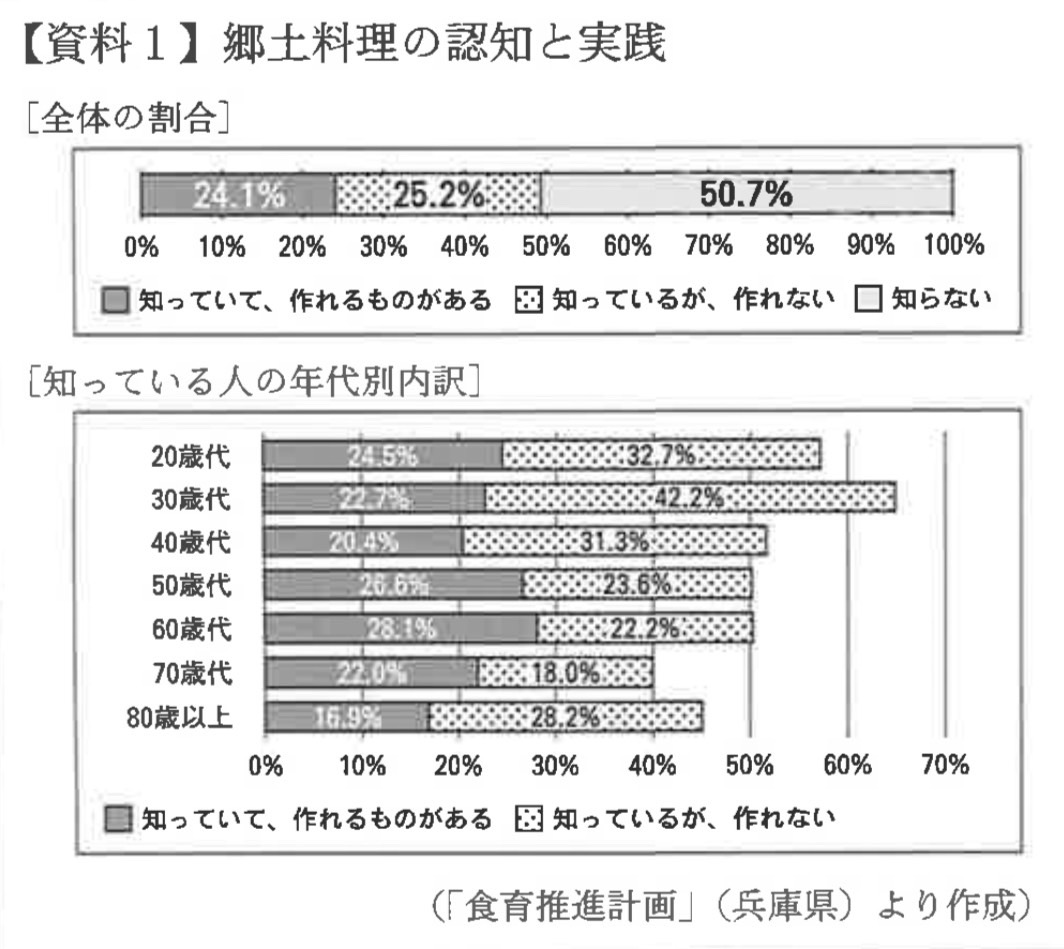

生徒B:【資料1】の③「郷土料理の認知と実施」で県内の大まかな傾向が分かるね。

生徒C:そうだね。そういえば、給食で地元の食材を使っていたよね。今度は給食について調べてみようよ。

生徒B:賛成。「地産地消」ってことだね。県内の他の地域の給食も気になるね。

生徒A:【資料2】によると、「④」ということがわかるよ。

生徒C:地域の特色が出ていて面白いね。地元の食材を食べる取り組みが進んでいるんだね。

生徒D:うん、確かにそうだね。でも、どうして地産地消って大事なのかな。特別安いわけじゃなかった気がするし、どんなメリットがあるんだろう。

生徒B:⑤【資料3】を見て。給食で地元の食材を使うことについても書いてあるよ。

生徒A:そういえばスーパーでも生産者の方の名前や写真が売り場に出ていたね。

生徒D:郷土料理から始まって、地産地消、SDGsまで広がったね。じゃあ活動内容で伝えたいことは何かな。私はスーパーのお客さんにかけてもらってうれしかったことばを紹介したいね。

生徒C:たくさんの人にお世話になったから、感謝の気持ちを伝えたいな。

生徒A:忙しく働いたこともね。それに店員の立場からスーパーを見ると、たくさんの人が一つのお店を支えていることに気づけたよ。

生徒B:その気づきは発表で伝えたいね。⑥発表の構成をどうすればいいかな。

生徒D:先生や一年生はどんな活動をしたか気になると思うから、具体的な話から始めようよ。

生徒C:発表の最後には感謝の気持ちをこめてお礼を言いたいよ。

生徒D:お客さんからのことばは活動と関係が深いから、すぐあとの方がいいと思うんだけど。

生徒B:そうしよう。聞き手がイメージしやすいところから始めた方がいいね。そのあとで集めた資料の説明をしよう。写真はどうしようか。

生徒A:スライドに載せるものだね。写真は選んでおくから、また確認してね。

【資料2】学校給食における地場産物活用状況

・三田市: 地域産の米を使用。月に一度の「和食の日」に牛乳のかわりに地域産の茶を提供。

・明石市: 地域産または明石近郊産の米を使用。毎月19日ごろに「食べよう兵庫の食材の日」献立を設定し、県産等の食材を指定して調達。

・丹波篠山市: 特産品(黒大豆、山の芋、丹波栗)を使用した独自のメニューを考案。

・新温泉町: 地元の漁業組合よりホタルイカ、アカエビ、セコガニ、アカイカ等を無償で提供を受け、給食で使用。

・南あわじ市: 島内企業より商品化できなかった淡路島産タイの提供があり給食に使用。米は地域産のものを使用。特産品であるたまねぎを給食で使用。市内水揚げの魚 介も給食に使用。

(「学校給食の現況」(兵庫県教育委員会)より作成)

【資料3】

学校給食に地場産物を活用し、食に関する指導の教材として用いることにより、子どもがより身近に、実 感を持って地域の食や食文化等について理解を深め、 食料の生産、流通に関わる人々に対する感謝の気持ちを抱くことができます。また、地場産物の活用は、生産地と消費地との距離が縮減されることにより、その輸送に係る二酸化炭素の排出量も抑制されるとともに、流通に要するエネルギーや経費の節減等環境負荷の低減にも寄与するものであり、SDGsの観点から も有効です。(「食育白書」(農林水産省)より作成)

問一 傍線部①の意味として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 大きな

イ 立派な

ウ 個々の

エ 種々の

解答 : エ

解説 :「バラエティーに富んだ」とは、「多様な種類がある」「様々な要素を含んでいる」という意味です。選択肢の中では、「種々の」が「様々な種類の」という意味で、これに最も近いです。

問二 傍線部②の漢字の読み方を平仮名で書きなさい。

解答 : しゅん

解説 :「旬」の漢字の読み方は、平仮名で「しゅん」です。

問三 傍線部③を説明した次の文の空欄a・bに入る最も適切なことばを、あとの各群のア~エからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。

「兵庫県内の郷土料理を知っている人の割合は、全体では約 a 程度になっており、それを 年代別に整理したグラフを見ると、b ということが分かる。」

a

ア 50% イ 40% ウ 25% エ 20%

b

ア 郷土料理を知っている人の割合は、30歳代以上で減少を続ける

イ 40歳代以下では、郷土料理を作れない人の方が作れる人よりも多い

ウ 全年代で、20%以上の人が郷土料理のなかで作れるものがある

エ 郷土料理を作れない人の割合は、50歳代以上で増加を続ける

解答 : a ア b イ

解説 :

a: 資料1の【全体の割合】を見ると、「知っていて、作れるものがある」が24.1%、「知っているが、作れない」が25.2%です 。これらを合計すると24.1% + 25.2% = 49.3%になります 。選択肢の中で最も49.3%に近いのは「ア 50%」です。

b:資料1の【知っている人の年代別内訳】グラフを見ると、20歳代、30歳代、40歳代のいずれの年代においても、「知っているが、作れない」(薄い色の棒グラフ)の割合が「知っていて、作れるものがある」(濃い色の棒グラフ)の割合よりも高いことが読み取れます 。したがって、「40歳代以下では、郷土料理を作れない人の方が作れる人よりも多い」が最も適切です。

問四 【会話文】の空欄④に入る最も適切なことばを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 二つの地域が15日の献立を工夫している

イ 地域産果物が毎月使用される地域がある

ウ 三つの地域が地域産の米を使用している

エ 地域産魚介類が毎月提供される地域がある

解答 : ウ

解説 :【資料2】の内容から、三田市、明石市、南あわじ市がそれぞれ地域産の米を使用していることが読み取れます。

問五 傍線部⑤の要旨をスライドにまとめるときに気をつけることとして最も適切なものを、次のア~エ から一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 地場産物の活用が子どもたちと地球環境に与える影響についてまとめる。

イ 生産地と消費地を結ぶ流通事情の改善が食文化の変容につながったことを整理する。

ウ 自然の恵みへの感謝と生産物に関わる人々への感謝を中心にまとめる。

エ 学校給食が子どもたちの健康増進とSDGsに関わっていることを整理する。

解答 : ア

解説 :【資料3】には、地場産物の活用が子どもたちの食育や感謝の気持ちに良い影響を与えること、そして輸送に係る二酸化炭素の排出量抑制など、地球環境への負荷低減(SDGsの観点)にも貢献することが明記されています。この両側面をまとめることが、資料の要旨として最も適切です。

問六 傍線部⑥について、Aさんたちが考えた「構成」として最も適切なものを、次のア~エから一つ選 んで、その符号を書きなさい。

ア 資料の説明 → お礼 → 活動内容 → お客さんのことば

イ お客さんのことば → 資料の説明 → 活動内容 → お礼

ウ お礼 → お客さんのことば → 資料の説明 → 活動内容

エ 活動内容 → お客さんのことば → 資料の説明 → お礼

解答 : エ

解説 :会話文の中で、発表の構成について話し合われている内容を順に追うと、Dさんが具体的な話(活動内容)から始めようと提案し、その後に関係の深いお客さんのことばを続け、Bさんが資料の説明をしようと提案し、最後にCさんがお礼で締めたいと言っています。この流れに合致するのはエの順序です。

問七 【会話文】の話し合いのあと、Aさんは【連絡】にあることを相談し忘れたと気づいた。相談し忘れたことの説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア スライドに掲載する活動中の写真

イ 調査結果を自分の生活に結びつけた考察・提案

ウ 事業所に対する活動後の印象

エ 活動後に事業所の人からかけてもらったことば

解答 : イ

解説 :【連絡】の「発表での留意点」には、「上記の調査結果を自分の生活と関連づけて行った考察・提案」をスライドに入れるよう指示があります。会話文の最後にAさんがこの点について確認し忘れたことに気づいているため、これが相談し忘れた内容と一致します。

■大問2

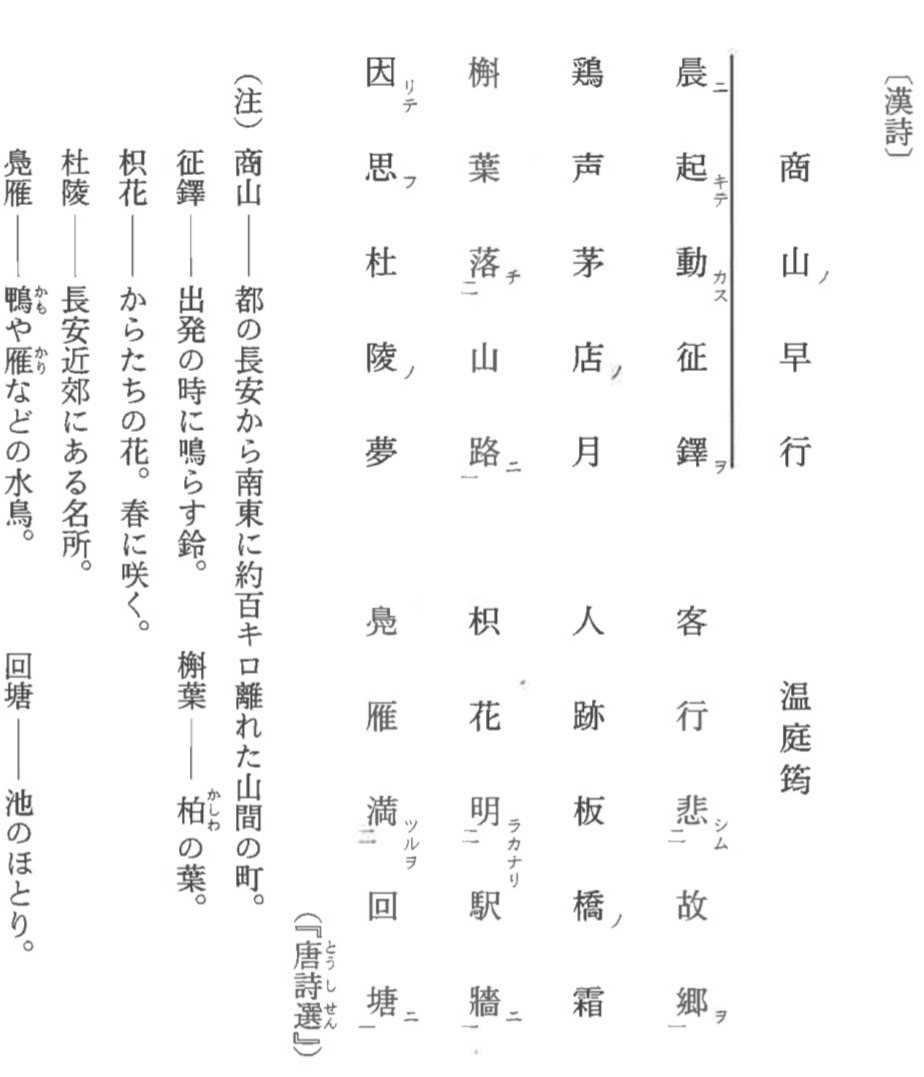

次の書き下し文と漢詩を読んで、あとの問いに答えなさい。

[書き下し文〕

商山の早行 温庭筠

晨に起きて征鐸を動かす

客行故郷を悲しむたく

鶏声茅店の月

人跡板橋の霜

槲葉山路に落ち

枳花駅牆に明らかなり(宿場の垣根にきれいに咲いている)

因りて思ふ杜陵の夢

鶏声鳧雁回塘に満つるを

[漢詩]

問一 書き下し文の読み方になるように、傍線部に返り点をつけなさい。

解答 :

解説 :返り点は解答のとおりです。

問二 【解説文】を読んで、空欄a~cに入る適切なことばを、aは二字 の漢字、bは一字の漢字で書き、Cはあとのア~エから最も適切なも のを一つ選んで、その符号を書きなさい。

【解説文】

「商山の早行」は、唐の時代に温庭筠が作った五言律詩である。

第三句と第四句、第五句と第六句で、構造が似て対応関係にある二つの句を並べる表現方法である a が用いられ、商山とその周辺の景色が描写されている。なかでも第三句と第四句は印象深い。「茅店」と「板橋」、「月」と「霜」のように、品詞が同じだけでなく、建築物、自然物というように種類も同じ語を並べている。さらに、「鶏声」と「人跡」では、聴覚と b 覚という異なる感覚の組み合わせで、詩の世界を立体的に表現している。

一方で、第七句と第八句では作者の内面が表現されている。これらは、第二句の「故郷」が長安だということを踏まえると、作者が c 状況を表現したものと理解することができる。

ア 商山までの旅路を振り返って、杜陵や水鳥たちの様子を思い出し、再び長安で暮らすことを期待している

イ 長安で悲しい思いをして旅に出たものの、杜陵や水鳥たちの様子を思い出し、長安に戻る決意を固めている

ウ 旅先の商山あたりの景色を見ることで、杜陵や水鳥たちの様子を思い出し、長安を懐かしく思っている

エ 懐かしい杜陵や水鳥たちの様子を思い出し、孤独感を乗り越え、旅を続けていこうと前向きになっている

解答 : a 対句 b 視 c ウ

解説 :

a:「構造が似て対応関係にある二つの句を並べる表現方法」は、「対句」の定義に合致します。

b:「鶏声」は聴覚を表すため、「聴覚と b 覚という異なる感覚の組み合わせ」という記述から、人跡を「見る」という「視覚」を表す漢字「視」が適切です。

c: 解説文の「第七句と第八句では作者の内面が表現されている。これらは、第二句の『故郷』が長安だということを踏まえると」という記述から、作者が旅先の景色をきっかけに、故郷である長安(その近郊の杜陵や水鳥たちの様子)を思い出し、懐かしんでいる状況を表していると読み取れます。

■大問3

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

ある時、義貞大勢を率し出陣せられし時、制札を立てらるるその趣は、

「諸士下々に至るまでも、作を刈りとり、人家に押し入り、乱妨狼藉して、百姓等をなやます者あらば、すみやかに罪科に行ふべし」と、書立置かれけるに、かの小山田太郎、青麦を刈りとり、我が乗り馬に付けて陣屋に①帰りしを、時の奉行すなはち(※)この旨言上す。義貞つくつくと思案して、「②この小山田はおして法度を犯すべき人にあらず。もし兵糧にや詰まりたるらん。陣屋を見よ」とて見せられしに、武具、馬具はさはやかにし

て兵糧は一粒もなし。義貞この旨を聞こしめし、大きに赤面して、郎従のつかれは③将の恥なりとて、小山田には八木、麦の本主にも引物たまはりしとなり。この情けの程を感じて、湊川にて命に替はりしとかや。

(江島為信「身の鏡』)

(※)二重傍線部は橙色で表示しています。

問一 二重傍線部を現代仮名遣いに改めて、全て平仮名で書きなさい。

解答 : すなわち

解説 :「すなはち」を現代仮名遣いに改めると、すべて平仮名で「すなわち」となります。

問二 傍線部①の主語として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 義貞

イ 小山田

ウ 奉行

工 本主

解答 : イ

解説 :傍線部①を含む一文「かの小山田太郎、青麦を刈りとり、我が乗り馬に付けて陣屋に①帰りしを、時の奉行すなはちこの旨言上す。」を見ると、青麦を刈り取り、自分の馬に付けて陣屋に帰ってきたのは「かの小山田太郎」であることが明確に示されています。

問三 傍線部②の義貞の心情として最も適切なものを、次のア~エから一 つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 百姓等へかけた迷惑をわびて欲しいと小山田の改心を願っている。

イ 一人のために法度を曲げられないと小山田を罰しようとしている。

ウ 法を破る者ではないはずだと小山田の人柄を信じようとしている。

エ 罰を恐れる人間ではないはずだと小山田の豪胆さを評価している。

解答 : ウ

解説 :傍線部②の義貞の言葉「この小山田はおして法度を犯すべき人にあらず。もし兵糧にや詰まりたるらん。」から、彼はまず小山田の人柄を信じ、法を故意に破る人物ではないと考えていることがわかります。そして、もし法を破ったとすれば、それは兵糧の不足といったやむを得ない事情があったのではないかと推測し、その理由を探ろうとしている心情が読み取れます。

問四 傍線部③と義貞が考えた理由として最も適切なものを、次のア~エ から一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 部下たちに慌てた姿を見せたから。

イ 部下たちを困窮に追い込んだから。

ウ 百姓等による抗議を受けたから。

エ 百姓等を厳しい法律で苦しめたから。

解答 : イ

解説 :義貞は、小山田が兵糧に困窮していることを知ると、「郎従の疲れは将の恥なり」と言って大きく赤面しました。これは、部下である小山田が食料に困っている状況は、将である自分が部下を十分に養えていない証拠であり、その不手際が部下を困窮な状態に追い込んだことに対して恥じ入っている心情を表しています。

問五 本文から読み取れる義貞の人柄の説明として最も適切なものを、次 のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 厳しい規則を破ってまで小山田が罪を犯したことを知ると、その 状況を調査し、規則を改めることができる柔軟な考え方を持つ人物。

イ 小山田が罪を犯したことを悔いていると聞き、その罪を不問にす ることでより一層の働きを小山田に期待しようとする賢明な人物。

ウ 罪を犯した小山田と麦の元の持ち主との間を取り持つことで、小 山田には罰を与えずに罪を償う機会を与える大らかな心を持つ人物。

エ 小山田が罪を犯した原因は自分にもあったことに気づくと、小山 田の罪を許し、麦の元の持ち主にもおわびの品を贈る懐が深い人物。

解答 : エ

解説 :義貞は、小山田が法を犯した理由が兵糧の不足にあると知り、その原因が将である自分にもあると反省します(「郎従の疲れは将の恥なり」)。その上で、小山田の罪を咎めず、逆に不足していた兵糧を与え、さらには被害を受けた麦の元の持ち主にもお詫びの品(引物)を贈っています。これらの行動は、義貞が責任感が強く、部下を深く思いやり、そして非常に寛大な心を持つ人物であることを示しています。

■大問4

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

[ひっこみ思案な中学校二年生の野々歩は、「森のようちえん」にボランティ アとして携わることになった。ある日、野々歩は幼稚園の先生のゆりっぺ・ 森っちと、園児の岡田輝・修也・園部あやめ・ハル・エリたちと森へ出かける。町の住人の陽子さんから届いた昼食を一緒に食べたあと、「終わりの会」で園児たちが話を始めた。]

「岡田輝です。聞いてください。橋をつくって、修也くんと遊んだのが楽しかったです」

輝くんが話し終わるやいなや、「はいはい」「はあーい」とまたいっせい に手があがった。みんな話したくてたまらないって感じ。「だれか意見は ありませんか」クラス委員の声だけがむなしくひびく、野々歩たちのホー ムルームと大違いだ。

「じゃあ、あやめちゃん」

輝くんからあやめちゃんにマイクがまわった。

「園部あやめです。聞いてください。お店屋さんごっこがたのしかったです」

子どもたちはつぎつぎと立って発言した。いつものくせで野々歩はそっとハルくんの①背後にかくれた。

そのあいだも、空はどんどん暗さを増していき、会の終わりに全員で山に向かって、「ありがとうございました」と頭をさげるころには、こずえにあたる雨が大きな音を立てていた。子どもたちにならって、母親がリュックに入れてくれていた雨具を急いで着こむ。それでも、ようしゃなく首筋から入りこんでくる雨にブルッと身ぶるいがでた。一気に気温がさがっていた。

来たときに車を止めた場所まで、うっそうとした杉林のあいだの林道を急ぐ。石がごろごろしていて歩きにくいうえに、作業用車両のわだちが残 る道には、すでにあちこち水たまりができていた。油断すると足をとられ る。

「うーん、うーん」

顔にあたる雨がうっとうしくて足をはやめる野々歩の後方から、なにやら苦しげな声がした。ふりかえると、あやめちゃんが、大きな②炊飯器をかかえてうめいている。ハルくんとエリちゃんが手をそえてはいるものの、 ほとんど助けにはなっていない。炊飯器を陽子さんの店にかえすために、 幼稚園バスまで運ばなきゃいけないのだ。

③きびすをかえしかけた野々歩のカッパを、ゆりっぺがつかんだ。

「放っといて」

え、なんで。この状況で知らん顔ってひどくない?④

「あやめちゃんち小さい弟や妹がいて、家でもここでもキャパオーバーに なるまでがんばり過ぎちゃうの。がんばるのはいいことだけど、しんどい ときに『助けて」っていえないとこまるから、わたしたち、あやめちゃん が自分から『助けて』っていえるようになるのを、ずっと待ってるの」

真剣そのもののゆりっぺの表情にけおされた。プロの目だ。森っちも、 ゆりっぺも、ゆるく見えて、じつはものすごくよく子どもたちを観察している。

「・・・・・・生きてるといろいろあるし、人間はひとりじゃ生きていけないでしょ」

⑤肩を怒らせて先を行くゆりっぺが、低い声でつぶやきはじめた。雨音がじゃまをして聞きとりにくい。野々歩はカッパのフードをはらいのけ、ゆりっぺのそばで耳を澄ませた。

「わたし、意地っぱりでずっと助けてっていえなかったの。そのことで、 かえってまわりにめいわくかけちゃったんだけど、いえたら必ず助けてくれる人っているんだよね。そのことをあやめちゃんにも知ってほしい」

クールに見えるゆりっぺが熱く語っていた。それが野々歩の胸にささった。

え? 「助けて」っていうのは負けじゃないの?

雨はますます激しくなっていた。ゆりっぺと並んで歩きながら、野々歩は混乱した頭で、背後のあやめちゃんの気配に耳をそば立てていた。

「うぇーん、えっえっ」

雨音に混じるうめき声が鳴咽に変わった。

「あやめちゃん、どうしたの?」

「だいじょうぶ? あやめちゃん」

ハルくんとエリちゃんは、いつもしっかり者のあやめちゃんが泣きだし たので、すっかりうろたえている。

「・・・・・・もうひと息。『助けて」っていいな」

フードの下でゆりっぺが、くちびるをかみしめる。

そのときだった。

「うわあーん。重いよお、だれか持ってー」

⑥風船が破裂したような泣き声が林にひびきわたった。あまりの大声に、 あたりの枝がふるえて水滴がしたたった。

「いえた!」

⑦野々歩とゆりっぺが顔を見あわせたと同時だった。林道をびちゃびちゃ と、泥水をはねとばしながら⑧駆けもどってくる子がいた。輝くんだ!

「ごめん、あやめちゃん。持つよ」

肩で息をしながら輝くんは、すぐにあやめちゃんの腕から炊飯器を取りあげた。

「えっ、えっ、ありがとう」

しゃくりあげながら、あやめちゃんはお礼をいった。顔は雨と涙と鼻水でぐしょぐしょだ。よほどほっとしたのだろう、「ふぅー」というため息 とともに落とした細い肩が⑨いじらしかった。

――よかったぁ。

⑩野々歩ののどがつまる。横目でうかがうと、ゆりっぺも手の甲で鼻をこすっていた。

「おうりゃあー」

頭の上まで持ちあげそうな勢いで炊飯器をかかえあげると、輝くんはおしりをつきだしたアヒル歩きでよたよた歩きだした。なんとも、ぶかっこう。だけど一生懸命な背中がカッコいい。

「輝くん、ナイスフォロー、サンキュー」

ゆりっぺのはずんだ声かけに、輝くんは勇ましく、

「おう」

と前を向いたままこたえた。

(八束澄子『森と、母と、わたしの一週間」)

問一 傍線部①・②・⑧の漢字の読み方を平仮名で書きなさい。

解答 : ①はいご ②すいはんき ⑧かけ(もどって)

解説 :傍線部①「背後」: はいご

傍線部②「炊飯器」: すいはんき

傍線部⑧「駆け」: かけ

問二 傍線部⑥で使われている表現技法を、次のア~エから一つ選んで、 その符号を書きなさい。

ア 直喩(明喩) イ 隠喩(暗喩) ウ 倒置 エ 体言止め

解答 : ア

解説 :傍線部⑥「風船が破裂したような泣き声が林にひびきわたった。」で使われている表現技法は、ア 直喩(明喩) です。「~のような」という言葉を使って、あるものを別のものに直接例えているため、「直喩(明喩)」に該当します。

問三 傍線部③・⑨ の本文中の意味として最も適切なものを、次の各群の ア~エからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。

③

ア 手を貸し イ 振り返り ウ 声をかけ エ 後戻りし

⑨

ア 晴れやかだった イ けなげだった ウ 穏やかだった エ 悔しげだった

解答 : ③エ ⑨イ

解説 :

傍線部③: 野々歩があやめちゃんを助けようと引き返そうとした場面なので、文脈上、「後戻りし」が最も適切な意味となります。

傍線部⑨: 困難な状況で健気に頑張っていたあやめちゃんが、ついに助けを求めてホッとした様子を見て、野々歩が感動している心情を表しており、「けなげだった」が最も適切です。

問四 傍線部④の野々歩の心情の説明として最も適切なものを、次のア~ エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア あやめちゃんが重い荷物を持って苦しんでいることに気づきもせずに、ゆりっぺが先を急いでいることに納得できないでいる。

イ 重い荷物を持って困っているあやめちゃんを助けようとしたのに、それをゆりっぺに止められたことにいらだちを感じている。

ウ 一人で重い荷物を運んでいるあやめちゃんを見たのに、ゆりっぺが園児たちに何の指示もしないことに不信感を抱いている。

エ あやめちゃんが重い荷物を運べずにいることを知りながら、ゆりっぺと自分とが何もできないことに悔しさを覚えている。

解答 : イ

解説 :傍線部④「え、なんで。この状況で知らん顔ってひどくない?」は、野々歩があやめちゃんを助けようと動き出したにもかかわらず、ゆりっぺに止められたことへの困惑と、その行動を容認できないといういらだちの気持ちを表しています。

問五 傍線部⑤のゆりっぺの説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア いつも無理をしすぎてしまうあやめちゃんが、幼稚園での生活をとおして周りの人を頼ることを学んでくれるように心の底では応援しつつも、あえて突き放した態度を取っている。

イ つらい時に人を頼るよう教えられてきたあやめちゃんが、なかなかそれを行動へ移せないことに少しずつあせりを募らせつつも、自分からは助けるまいと決意を新たにしている。

ウ 人を頼ることができないあやめちゃんに対して、周りの園児たちが手伝おうとしないことを残念に思いつつも、園児たちの成長のた めに手出しをしないでおこうと心に決めている。

エ 自分が持っている力以上に頑張ろうとしてしまうあやめちゃんに対して、意地を張る心の強さは認めつつも、取り返しのつかない事 態になる前に野々歩と助けに行こうとしている。

解答 : ア

解説 :ゆりっぺの言葉から、「あやめちゃんは頑張りすぎてしまう性格だが、困った時に『助けて』と言えるようになることが大切だ」と考えていることが分かります。そのため、野々歩が助けようとしたのを止めて、「ずっと待ってるの」と伝えたのは、あやめちゃん自身が助けを求めることを学ぶための、教育的な意図に基づいた「あえて突き放した態度」であったと理解できます。

問六 傍線部⑦の野々歩とゆりっぺの説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア あやめちゃんの泣き声を聞きつけ、野々歩とゆりっぺよりも先に救いの手を差し伸べる園児たちを目にし、何も言わずとも助け合う 様子を喜ばしく思っている。

イ 待ちに待ったあやめちゃんからの呼び声を聞き、自分たちの我慢 が実ったことを喜びながら、いち早くあやめちゃんのもとへ駆け寄ろうとしている。

ウ あやめちゃんが泣きながら他の人に助けを求めることができた喜びを、それまで何の手出しもせずに我慢し続けてきた二人で分かち合おうとしている。

エ 意地を張り続けてきたあやめちゃんが感情をあらわにして周りの 園児たちに助けを求めたことを喜び、一人の園児が見せた成長を涙ながらに喜んでいる。

解答 : ウ

解説 :ゆりっぺ先生は、あやめちゃんに自分で「助けて」と言えるようになってほしいと願っていました。あやめちゃんがとうとう「重いよお、だれか持ってー」と助けを求めたとき、輝くんがすぐに手伝いに来ました。傍線部⑦で野々歩とゆりっぺが顔を見合わせたのは、あやめちゃんが自力で助けを求められたことへの喜びと、それに応えて輝くんが助けに来たことへの感動を分かち合った瞬間です。

問七 傍線部⑩の理由を説明した次の文の空欄a・bに入る適切なことば を、それぞれ本文中から抜き出して書きなさい。ただし、aは二字、 bは六字のことばとする。

[あやめちゃんの変化に心を動かされたことに加えて、ボランティアに参加するまでは人に助けを求めたら a だと後ろ向きに考えていた野々歩が、苦しさを吐露すれば b 人がいることを実感し、胸がいっぱいになったから。]

解答 : a 負け b 助けてくれる

解説 :この文は、野々歩がなぜ胸がいっぱいになったのか、その理由を説明しています。a:本文中で、野々歩はゆりっぺ先生の話を聞いて「え? 『助けて』っていうのは負けじゃないの?」と考えていました。このことから、野々歩は助けを求めることをネガティブに捉えていたことがわかります。b:ゆりっぺ先生は野々歩に「いえたら必ず助けてくれる人っているんだよね。そのことをあやめちゃんにも知ってほしい」と話していました。実際に、あやめちゃんが「助けて」と言ったときに輝くんが駆け寄って助けてくれました。この経験を通して、野々歩は、困っているときに助けを求めれば応えてくれる人がいることを実感しました。

問八 本文の登場人物の説明として最も適切なものを、次のア~エから一 つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 野々歩は、園児たちとの交流や大人との対立を経て、臆病な自分を乗り越え、周囲の人々と関わっていこうとする前向きな人物として描かれている。

イ ゆりっぺは、園児たちの変化を見逃さず、いつも声をかけることで、子どもたちが成長することに情熱を傾けるプロ意識の高い人物として描かれている。

ウ あやめちゃんは、森での出来事をきっかけに、希薄な人間関係を見つめ直し、他の園児と良好な関係を築こうとする大人びた人物として描かれている。

エ 輝くんは、他の園児が困っていることに気づくと、ぬかるみのなかを舞い戻り、その子をすぐに苦境から救い出す頼もしい人物として描かれている。

解答 : エ

解説 :ア:野々歩は臆病な自分を乗り越えようとしている途中にあり、まだ完全に前向きな人物になったとまでは言えません。特に「大人との対立を経て」という点も本文からは読み取れません。イ:ゆりっぺは確かにプロ意識の高い人物ですが、「いつも声をかけることで」という部分が本文の描写と異なります。彼女はあやめちゃんに自ら「助けて」と言わせるために、あえて声をかけずに見守る場面がありました。ウ:あやめちゃんは森での出来事をきっかけに成長を見せますが、「希薄な人間関係を見つめ直し」や「大人びた人物」という描写は本文からは読み取れません。エ:輝くんは、あやめちゃんが困っていることに気づき、雨の中を「泥水をはねとばしながら⑧駆けもどってくる」とあり、すぐに炊飯器を持って助けています。この行動は、彼が頼もしい人物であることを明確に示しています。

■大問5

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

芸術というのは、いろんなことを感じていい、考えていいと促してくれ るものです。想Aゾウ力の広がりを示しているわけです。と同時に、アーティストは、自分には思いつかないような、ものの限定の仕方を教えてく れる。「こういう形にするのか」という面白さです。概念として言えば、 それは、ある個性的な仕方で「有限性」を示すことです。多すぎる可能性のなかで、作品という有限なものを仮固定する。

ある特定の形にこだわる画家がいれば、ある響きにこだわる音楽家もいる。それは絶対のものではありません。 ①わけです。ですから、芸 術になじむには、いろんなアーティストのいろんな作品を見ることが大事 です。ものを限定するやり方にはいろいろあるということ、つまり、「有 限性の多様性」がわかるからです。それによって自分の生き方が柔軟に なっていく。自分の生活においても、楽しみを見出せるポイントはもっと多様だということに気づくでしょう。

たくさんの例を見ることで、②仮固定でいいんだということがわかってくる。風景を描くときに、絶対唯一、最高の描き方というものはない。さまざまな作品のあり方は、どれも仮のもの。最高傑作とか究極の何々と呼ば れるものがあるわけですが、たくさん見ているうちに、「確かにそれは傑作だけど、他にもいいものはある」という感覚が育ってきます。

現実の目的の達成では、③しばしば、他にはやりたくないという結論になるものが、芸術はそうではなく、多様性や相対性を教えてくれるのです。そして、大きく見て人生の価値観を変える、いろいろでいいかということになる。

多様な芸術があるということに親密さがあり、人生の多様性を肯定する力が変わる。ただ、そこには重要な衝突があり、人間社会には、正しい、これが善でこれが悪だという倫理と正義の問題があります。倫理と正義に関し、絶対のものがあるかどうかにはここでは立ち入りません。現実問題に対して自分はどういう立場をとるべきかという悩みは尽きることはありません。しかし、芸術には「すべきか」の手前の時間があり ます。これは現実から目をそらすものです。人間と出来事に対する別の見方を探るものです。

こういった言い方にはBハン発を抱くかもしれませんが、どんな悪人の人生でも、芸術的な観点で見ればひとつの作品だと言えるでしょう。実際、文学作品では、現実の社会では許されないことが、人間のある種はどうでもいいという考えとして描かれています。その意味では、 「こういう悪い人間に気をつけましょう」といった注意喚起のメッセージ を発しているわけではありません。

人間というのは、本質的に溢れているものを妊娠中の動物であって、 その溢れているもの、必要なものから外れること、端的に言って悪も当然含まれています。それゆえに、④現実の社会運営では、共に生きていくために必要な制限や禁止が設定されている。ですが、そもそも人間が、悪まで含めて邪魔になら ない選択肢の溢れを妊娠中の表現において認めるのが芸術の力であり、それは、人間が人間たるCジョウ件を認めていることにほかならないのです。

人間は、他の動物に比べて、非常に大きな可能性を余らせている存在であり、だから遅延を生きている一方で、やはり動物なので、目的を最短で達成しようとする傾向もあります。⑤この二つは綱引きをする。さっさと目的の達成ができることが快である面、他方で、まさに人間らしさとして、途中でまごまごすること、サスペンスを楽しむ面もある。サスペンスは不安、不快でありながら面白い。ラカンの享楽です。

実際の目的の達成をするのではない余暇のすごし方として、二つの傾向が考えられます。

ひとつは、目的の達成の楽しさをシミュレートする方法で、架空の目的何 段階ものハードルを設定して、そのサスペンスを楽しむことです。それが⑥遊びやゲームであり、これはあくまでも目的志向なので、おそらく本能的になじみやすく、芸術よりもポピュラーだと言えるでしょう。やはり人は動物であって、目的達成が生きることのメインだからです。

それに対して、目的達成より途中の宙づり状態がメインになると、 芸術的になってくる。ただ、それは不安と背中合わせなので、目的性がよ りはっきりした遊びやゲームに比べてポピュラリティが低くなります。

人間の生活は、目的志向と、宙づりを味わう不安混じりの享楽という二つをミックスすることでできている。人によってはそのバランスがどちら かに片寄っている場合があるでしょう。

ゲームにせよ、芸術的な宙づりにせよ、人間にとって楽しさの本質というのは、ただ安心して落ち着いている状態ではないわけです。楽しいということは、どこかに「問題」があるということです。漠然と問題があって、興奮性が高まっていることが、不快なのに楽しい。楽しさのなかには、そのように「否定性」が含まれている。普通は、否定的なものは避けようとするので、このことは意識に上ってきません。しかし、芸術あるいはエンターテイメントを考えるときに、これは非常に本質的なことです。

(千葉雅也『センスの哲学』)

問一 傍線部A~Cの漢字と同じ漢字を含むものを、次の各群のア~ からそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。

A ア 食料を貯ゾウする。 イ ゾウ器を移植する。 ウ 映ゾウが頭に浮かぶ。 エ ゾウ木林を歩く。

B ア ハン額で購入する。 イ ハン長を決める。 ウ ハン画を彫る。 エ 光がハン射する。

C ア ジョウ例を制定する。 イ ジョウ壁を修理する。 ウ ジョウ留水を作る。 エ ジョウ船客を案内する。

解答 : A ウ B エ C ア

解説 :A 想像 (ソウゾウ)。ア 食料を貯蔵する。(チョゾウ)。イ 臓器を移植する。(ゾウキ)。ウ 映像が頭に浮かぶ。(エイゾウ)。エ 雑木林を歩く。(ザツボクリン)。よって、Aの「ゾウ」と同じ漢字を含むのは ウ です。B 反発 (ハンパツ)。ア 半額で購入する。(ハンガク)。イ 班長を決める。(ハンチョウ)。ウ 版画を彫る。(ハンガ)。エ 光が反射する。(ハンシャ)。よって、Bの「ハン」と同じ漢字を含むのは エ です。C 条件 (ジョウケン)。ア 条例を制定する。(ジョウレイ)。イ 城壁を修理する。(ジョウヘキ)。ウ 蒸留水を作る。(ジョウリュウスイ)。エ 乗船客を案内する。(ジョウセンキャク)。よって、Cの「ジョウ」と同じ漢字を含むのは ア です。

問二 傍線部③はどの文節に係るか。一文節で抜き出して書きなさい。

解答 : なる

解説 :「しばしば」が修飾しているのは、動詞の「なる」です。文全体を見ると、「他にはやりたくないという結論になる」という部分があり、「しばしば」はその「なる」という動作が頻繁に起こることを示しています。

問三 空欄①に入る言葉として最も適切なものを、次のア~エから一つ 選んで、その符号を書きなさい。

ア 根底で共通する

イ 分野ごとに異なる

ウ 人によって違う

エ 時を経て伝わる

解答 : ウ

解説 :空欄①の直前には「それは絶対のものではありません」とあります。これは、芸術作品の表現方法が、決まった一つではなく、多様であることを示唆しています。その後の文章で「いろんなアーティストのいろんな作品を見ることが大事」「『有限性の多様性』がわかるから」「自分の生き方が柔軟になっていく」と続くことから、この多様性は「人によって違う」表現の仕方から生まれると解釈できます。

問四 傍線部②の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選ん で、その符号を書きなさい。

ア 鋭い感性を研ぎ澄ますために様々な表現方法を探究すればよい。

イ 芸術が示す無数の見方から暫定的にどれかを選択すればよい。

ウ 最上の美的表現を求めて自分の技術を向上させ続ければよい。

エ 身近にある芸術作品を順に取り上げて批判的に鑑賞すればよい。

解答 : イ

解説 :傍線部②の「仮固定でいいんだ」とは、芸術に唯一の絶対的な正解はないという意味です。たくさんの作品を見ることで、最高の描き方や表現は一つではなく、無数にある見方の中から、その時々で一時的に選び取って形にすればいい、とわかるようになります。

問五 傍線部④の理由として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 人間は元来際限のない選択肢を持ち、非道徳的な行動をとりうるので、現実の社会では善悪の区別を示しておくことが必要だから。

イ どんな生き方も肯定される芸術の世界では、人間は自由に生き方を選択できるため、芸術は人間に善行を促すものとはならないから。

ウ 現実の社会で人々は倫理観を求められており、芸術によってそれに揺らぎが生じないように、厳格な取り締まりが不可欠だから。

エ 社会問題のなかには多様な議論を巻き起こすものがあり、他者との協調に向けて、人々に対して規制を設けることが肝要だから。

解答 : ア

解説 :ア:人間が持つ無制限な選択肢(悪を含む)のために、共に生きる社会では善悪の区別や制限が必要だという理由が、本文の記述と合致します。イ:芸術の世界と現実社会の対比はありますが、芸術が善行を促さないことが現実社会の制限の理由になる、という直接的な論理は本文からは読み取れません。ウ:「厳格な取り締まりが不可欠」というほど強い表現は本文にはなく、また芸術による倫理観の揺らぎを防ぐため、という理由も主眼ではありません。エ:社会問題や多様な議論という点は本文の論旨からずれており、他者との協調のために規制が必要という点は共通していますが、人間の本質に悪が含まれるという核心部分に触れていません。

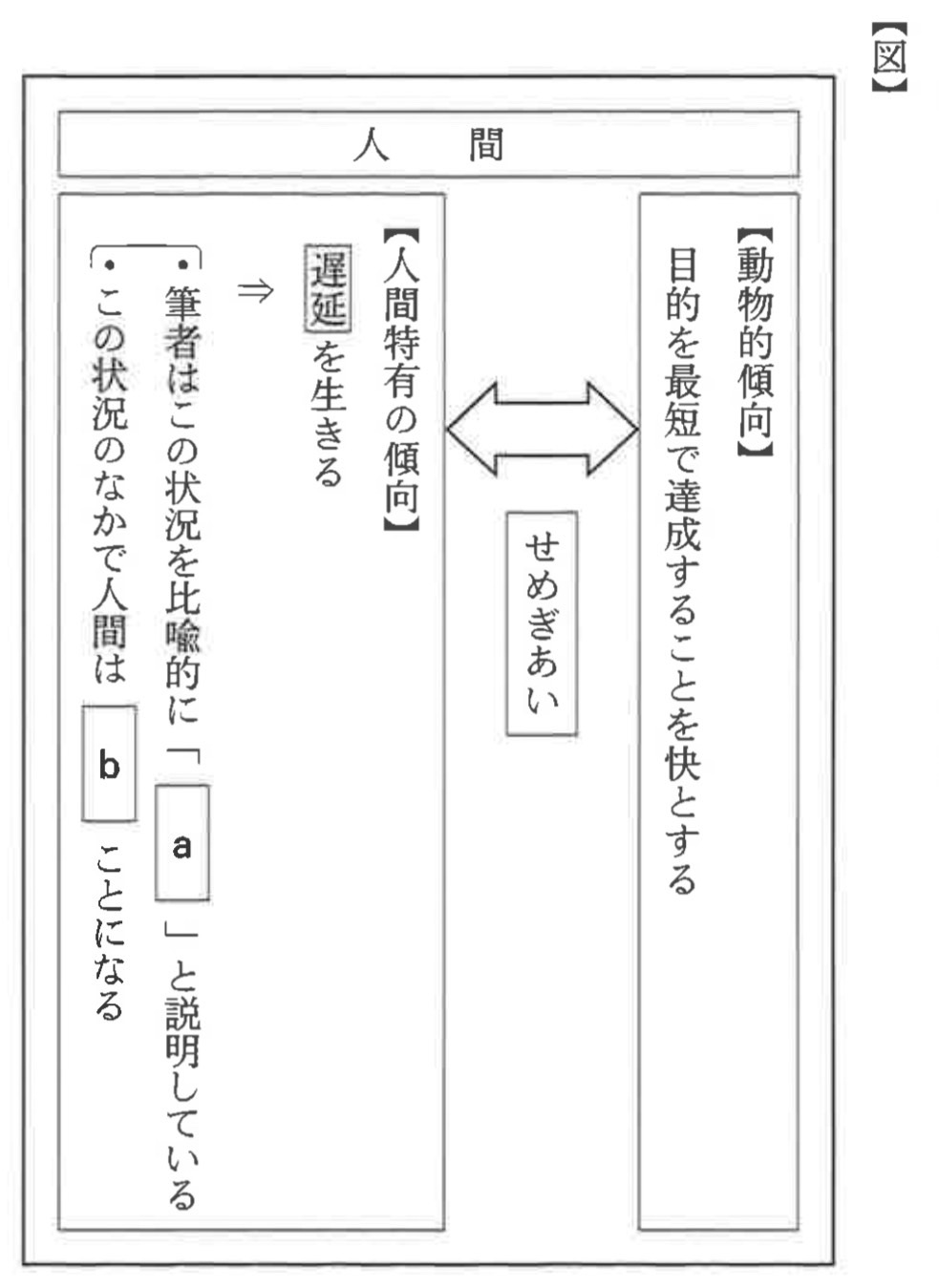

問六 傍線部⑤を説明した【図】の空欄a・bに入る適当なことばを、aは本文中から三字で抜き出して書き、bはあとのア~エから最も適当なものを一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 不安がなくなり安心する

イ 即座に理想の選択を行う

ウ 時間の経過に快を見出す

エ 不快と快を同時に味わう

解答 : a 宙づり b エ

解説 :a:筆者は「人間特有の傾向」である「遅延を生きる」状態を、「目的達成」とのせめぎ合いの中で「宙づり」と比喩的に説明しています。b:人間は「目的達成の快」と「遅延(サスペンス)の不安・不快」がせめぎ合う中で、それらを「不快と快を同時に味わう」存在だと筆者は述べています。

問七 傍線部⑥の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 現実の社会問題を解決する過程で、不安を取り除くために自分で年度もシミュレーションを実施し、課題解決への道筋を探る活動。

イ 余暇において、現実の社会における目的達成の場面以上に大変な障害を自分で設定し、それを乗り越える過程の不安を味わう活動。

ウ 架空の目標の達成に至るまでに適度な不安を感じながら、現実の社会と同じように目的を達成する楽しさをを疑似的に体験する活動。

エ 余暇を楽しむために、現実社会とは違って、不快を覚えずに困難を克服していく喜びを味わうことができるように工夫された活動。

解答 : ウ

解説 :ア 「現実の社会問題を解決する過程で」という点が、余暇の過ごし方である「遊びやゲーム」の説明とは異なります。イ 「現実の社会における目的達成の場面以上に大変な障害」という表現が本文からは読み取れません。ウ 「架空の目標の達成に至るまでに」や「適度な不安を感じながら」という点が本文の「架空の目的何段階ものハードル」「サスペンスを楽しむ」と合致します。そして、「現実の社会と同じように目的を達成する楽しさをを疑似的に体験する」という点が「目的の達成の楽しさをシミュレートする方法で」と完全に一致します。エ 「不快を覚えずに」という点が、「サスペンスは不安、不快でありながら面白い」という本文の記述に反します。

問八 本文に述べられている人間と芸術の関係の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 芸術的な感覚に優れた人間は、それぞれが持つ個性を発揮して、社会問題に対して思いも寄らない観点からの解決方法を提示できる。

イ 芸術に親しむことをとおして、人間は様々な視点を獲得し、結果として柔軟に自身の生き方を選択することができるようになる。

ウ 人間は社会生活で身につけた倫理や正義に従って、芸術によってしめされる多様な生き方から自身に最適なものを選び取っている。

エ 人間の楽しさは目的達成と不安混じりの享楽という二種類の要素から構成されており、その調和は芸術によって維持されている。

解答 : イ

解説 :ア 芸術が社会問題の解決方法を提示する、という直接的な役割は本文の主旨ではありません。イ 芸術に親しむことで「様々な視点」を獲得し、それが「自身の生き方を選択する」上で「柔軟」になる、という点が本文の記述と合致します。ウ 芸術は倫理や正義から一歩引いた「別の見方」を提供するものであり、「倫理や正義に従って」生き方を選ぶというよりは、それらの枠を超えた人間の多様な可能性を肯定するものです。エ 人間の楽しさが二種類の要素からなることは述べられていますが、その「調和が芸術によって維持されている」とは本文にありません。芸術はその二つの要素の一方(不安混じりの享楽)を表現するものです。