■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【兵庫】- 理科

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

■大問1

I 植物の進化や植物の体のつくりとはたらきに関する次の問いに答えなさい。

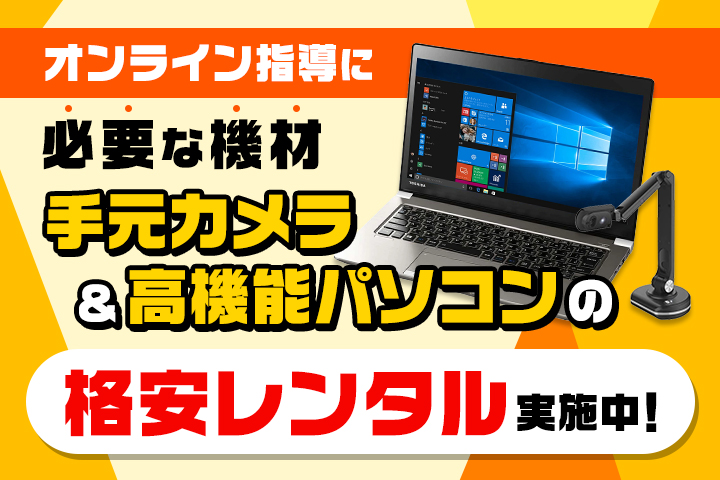

1 図1は、植物の進化の道すじを表したものである。

(1) シダ植物のなかまに含まれる植物として適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア スギゴケ

イ アブラナ

ウ マツ

エ スギナ

解答 : エ

解説 :

ア スギゴケ: 図1を見ると、「コケ植物」のところにスギゴケに似た植物が描かれています。スギゴケはコケ植物の仲間です。

イ アブラナ: 図1を見ると、最も進化の進んだ「被子植物」のところにアブラナに似た植物が描かれています。アブラナは被子植物の仲間です。

ウ マツ: 図1を見ると、「裸子植物」のところにマツに似た植物が描かれています。マツは裸子植物の仲間です。

エ スギナ: 図1を見ると、「シダ植物」のところにスギナに似た植物が描かれています。スギナはシダ植物の仲間です。

(2) 植物の進化の中で、古生代に繁栄したシダ植物のあるものから、裸子植物が現れたときに変化したと考えられる特徴として適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア維管束をもつようになった。

イ種子でふえるようになった。

ウ子房をもつようになった。

工葉、茎、根の区別ができた。

解答 : イ

解説 :

ア:維管束は、コケ植物にはなく、シダ植物から持つようになった特徴です。シダ植物は維管束植物の仲間です。したがって、シダ植物から裸子植物への変化で新たに獲得された特徴ではありません。

イ:シダ植物は胞子で増えます。裸子植物は種子で増える植物です。種子を持つようになったことは、シダ植物から裸子植物への進化における重要な変化点です。図1の「裸子植物」のイラストは種子植物であることを示唆しています。

ウ:子房を持つのは被子植物の特徴です。裸子植物は子房を持ちません。したがって、裸子植物が現れたときに変化した特徴ではありません。

エ:葉、茎、根の区別は、コケ植物にはなく、シダ植物から明確になった特徴です。したがって、シダ植物から裸子植物への変化で新たに獲得された特徴ではありません。

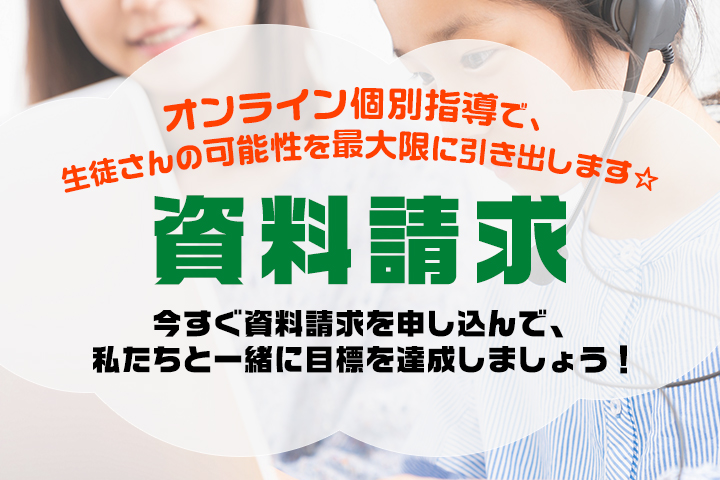

(3) 図2について説明した次の文の ①② に入る語句として適切なものを、あとのア〜ウからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

図2は、「生きている化石」といわれる ① のなかまの葉の化石を表している。①のなかまは② のころに繁栄したと考えられている。

【①の語句】

ア イチョウ

イ ソテツ

ウ イヌワラビ

【②の語句】

ア 古生代

イ 中生代

ウ 新生代

解答 : ①ア ②イ

解説 :

【①の語句】

ア: 図2の化石の形状はイチョウの葉に酷似しており、イチョウは「生きている化石」として知られています。

イ: ソテツも「生きている化石」ですが、葉の形状が図2とは異なります(羽状複葉)。

ウ: イヌワラビはシダ植物であり、「生きている化石」とは呼ばれません。

【②の語句】

イチョウを含む裸子植物が繁栄した時代は中生代です。古生代にはシダ植物が繁栄し、新生代には被子植物が繁栄しました。

ア: シダ植物が繁栄した時代です。

イ: 裸子植物が繁栄した時代です。

ウ: 被子植物が繁栄した時代です。

(4) 図2のような大昔に生きた動植物の遺骸などの有機物が、長い年月を経て変化してできた化石燃料について説明した文として適切でないものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 化石燃料とは、石油や石炭、天然ガスなどのエネルギー資源のことである。

イ 化石燃料を燃やしたときに発生する二酸化炭素は、地球温暖化の原因の1つと考えられている。

ウ 化石燃料は、バイオマスよりもカーボンニュートラルの取組に適したエネルギー資源である。

エ 化石燃料がもつ化学エネルギーは、火力発電で最終的に電気エネルギーに変換される。

解答 : ウ

解説 :

ア これは化石燃料の一般的な定義であり、適切です。

イ 化石燃料の燃焼による二酸化炭素排出が地球温暖化の主要な原因であるという認識は広く一般に受け入れられており、適切です。

ウ カーボンニュートラルとは、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素の量を均衡させることを目指す考え方です。化石燃料は、地下に蓄積された炭素を掘り出して燃焼させるため、新たな二酸化炭素を大気中に排出することになります。そのため、カーボンニュートラルの達成には不利なエネルギー源です。一方、バイオマスは、植物が生長する過程で大気中の二酸化炭素を吸収し、それを燃焼させてもその二酸化炭素が大気中に戻るだけなので、長期的に見れば二酸化炭素の増減がない「カーボンニュートラル」なエネルギー源と考えられています。したがって、化石燃料がバイオマスよりもカーボンニュートラルに適しているというのは誤りです。

エ 火力発電は、化石燃料(石油、石炭、天然ガス)を燃焼させて熱エネルギーを得、その熱で水蒸気を作りタービンを回して発電する方式です。この過程で、化石燃料が持つ化学エネルギーが電気エネルギーに変換されます。これは適切です。

2 ユウキさんとケイさんは、オオカナダモの体のつくりと光合成が行われる場所を確かめる観察、実験を行い、まとめたレポートについて先生と話をした。

2 ユウキさんとケイさんは、オオカナダモの体のつくりと光合成が行われる場所を確かめる観察、実験を行い、まとめたレポートについて先生と話をした。

【目的】

オオカナダモの体のつくりと光合成が行われる場所を確かめる。

【方法】

<実験の方法>

(a) じゅうぶんに二酸化炭素をとかした水と数本のオオカナダモをシャーレに入れ、よく光を当てた。

(b) (a)のオオカナダモを1本ずつ水とともに試験管に入れ、1つを明るいところに残し、残りは暗室に置いた。

(c) 明るいところに残したオオカナダモは、すぐに試験管からとり出して熱湯につけ、脱色した後にヨウ素溶液で反応を確認して、「0日目」とした。

(d) 暗室に置いたオオカナダモは、翌日に1つ暗室から出し、試験管からとり出して熱湯につけ、脱色した後にヨウ素溶液で反応を確認して、「1日目」とした。

(e) 「1日目」の後も毎日1つの試験管を同様に処理をして、「2日目」,「3日目」・・・とした。

<観察の方法>

(a) 0日目のオオカナダモから葉とうすく輪切りにした茎をとり、試料とした。

(b) (a)の試料のプレパラートをつくり、顕微鏡で観察した。

【結果】

<実験の結果>

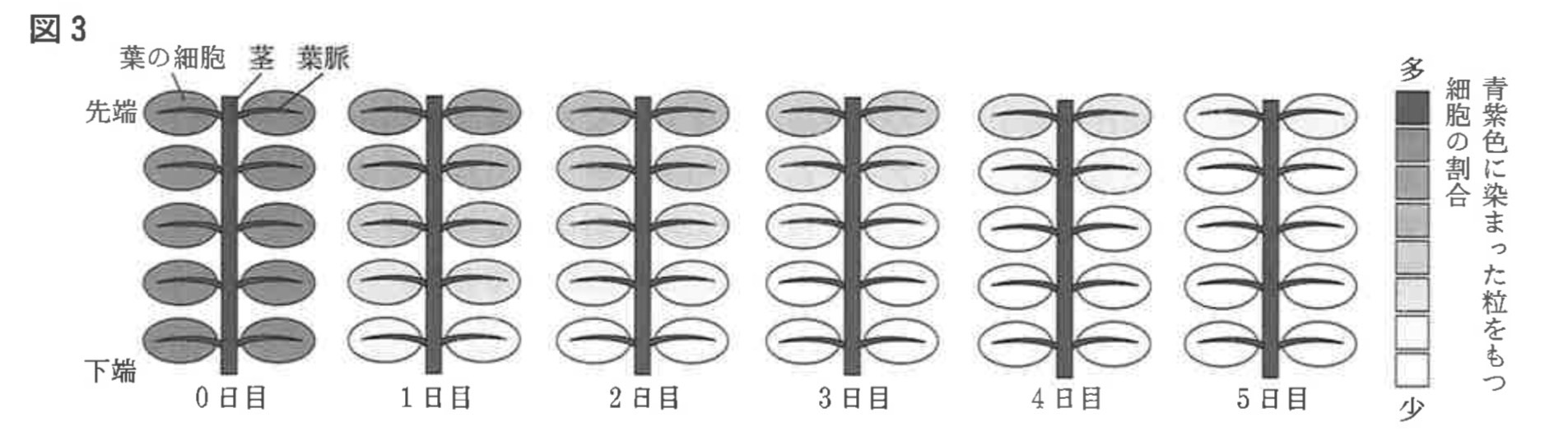

オオカナダモのヨウ素溶液の反応を、図3の模式図にまとめた。

<観察の結果>

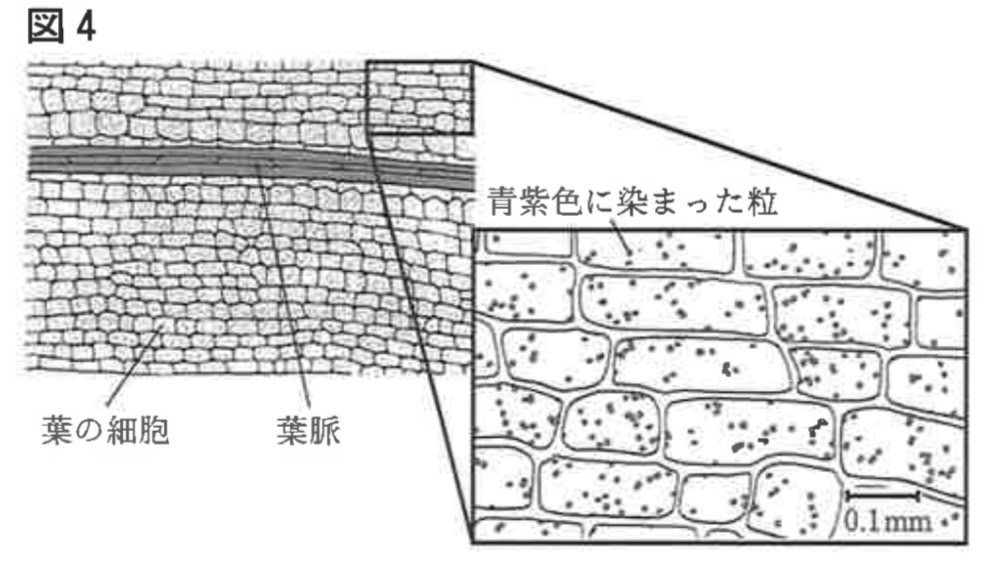

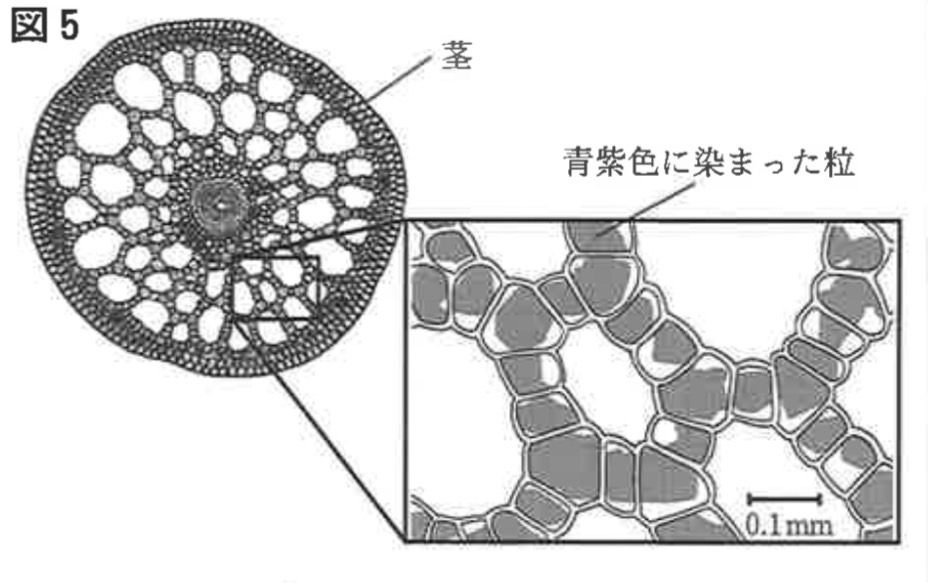

○オオカナダモの葉、茎を顕微鏡で観察したようすは、図4,5のとおりである。

【考察】

・オオカナダモの葉、茎ともに、ヨウ素溶液の反応が現れたことから、光合成は葉だけでなく茎でも行われていると考えられる。

・5日目の実験では、葉の細胞にはヨウ素溶液の反応がほとんど現れなかったが、葉脈と茎にはヨウ素溶液の反応が現れた。このことから葉脈と茎には多くのデンプンがたくわえられていると考えられる。

・今回の観察、実験で用いたオオカナダモの中には、暗室に置いている間に図6のように茎から芽が出ているものがあった。茎のデンプンはこのような芽の成長にも使われている可能性がある。

(1) 図4のように、オオカナダモの葉の細胞内にはヨウ素溶液により、青紫色に染まった粒が観察される。この粒の名称として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア核

イ液胞

ウ葉緑体

工細胞壁

解答 : ウ

解説 :

図4はオオカナダモの葉の細胞を顕微鏡で観察した様子を示しています。図中には「青紫色に染まった粒」と注釈があります。ヨウ素溶液はデンプンに反応して青紫色に染まる性質があります。植物の細胞内で光合成によってデンプンが作られる場所は葉緑体です。したがって、ヨウ素溶液によって青紫色に染まった粒はデンプンであり、デンプンが作られた、あるいは蓄えられた葉緑体であると考えられます。

ア 核: 細胞の活動を制御する部分ですが、ヨウ素溶液で青紫色に染まることはありません。

イ 液胞: 細胞内の不要物を貯蔵したり、細胞の浸透圧調節に関わる部分ですが、ヨウ素溶液で青紫色に染まることはありません。

ウ 葉緑体: 光合成が行われる細胞小器官であり、光合成によって作られたデンプンが一時的に貯蔵されます。そのため、ヨウ素溶液で青紫色に染まります。

エ 細胞壁: 細胞の外側を覆う硬い構造ですが、ヨウ素溶液で青紫色に染まることはありません。

(2) 次の会話文は、ユウキさん、ケイさんと先生が茎から芽が出たオオカナダモについて考察していたときの会話の一部である。

ユウキさん: (図3を指しながら) 葉の細胞は5日間でヨウ素溶液の反応がほとんど見られなくなったけど、葉脈や茎は反応が長く見られるね。このデンプンは何に使っているのかな。

ケイさん: 植物は光合成でつくったデンプンを細胞呼吸に使うから、Aオオカナダモの葉脈や茎にあるデンプンも細胞呼吸に使っているんじゃないかな。

ユウキさん:(図6を指しながら) 茎からはこんな感じで芽も出るから、葉脈や茎にデンプンをたくわえておいて、芽の成長にも使っているのかもしれないね。

先生:2人は茎にデンプンをたくわえると聞いて何か思い出す植物はないですか?

ケイさん: 茎にデンプンをたくわえる植物かぁ・・・なんだろう。

ユウキさん:あっ、わかった! Wだ!

先生:その通り。よく覚えていましたね。

ケイさん:そうだとすると、オオカナダモが芽を出すのって、成長ではなくて、栄養生殖なんじゃないですか?

先生:いいことに気づきましたね。ぜひ、観察、実験を行って確認してみましょう。

ユウキさん:茎にたくわえたデンプンを使って、新しい個体をつくる実験か。どうやって実験しよう?

ケイさん: Bこんな方法はどうかな? (実験方法を示した)

先生:いいですね、ぜひ、試してみましょう。前にも伝えましたが、オオカナダモは「兵庫県の生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト」に含まれていますので、排水といっしょに流してしまわないように気をつけてくださいね。

ユウキさん ケイさん : はいっ!

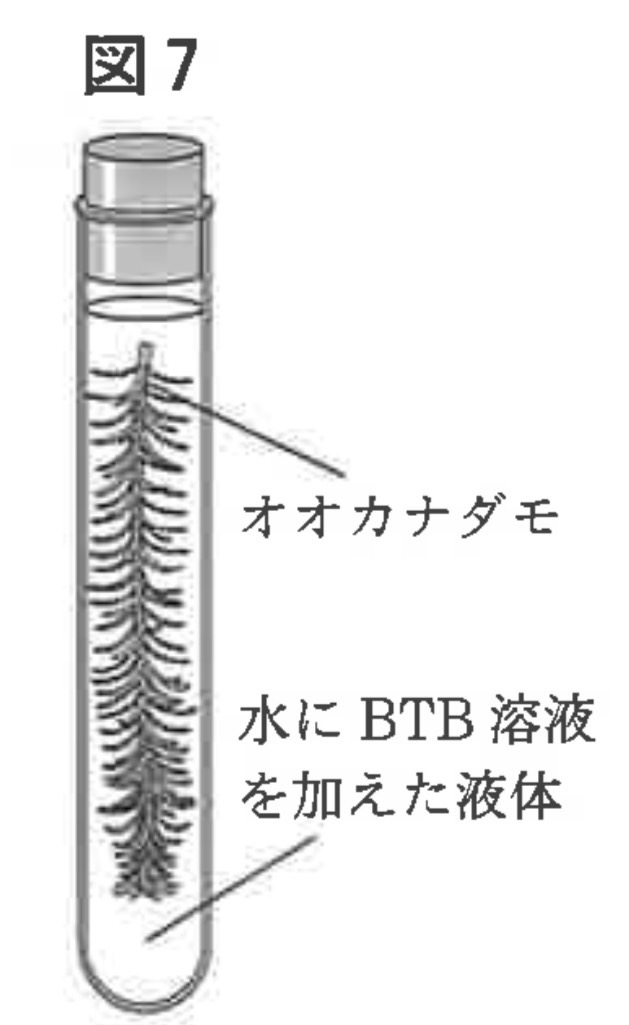

① 会話文中の下線部Aの仮説が正しいとした場合、図7の試験管をじゅうぶんに暗室に置いたときの、BTB溶液で青色になっていた液体の色の変化と、図4, 5と比較したときの葉脈と茎のヨウ素溶液の反応のちがいを説明した文として最も適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

エ液体は緑色に変化し、葉脈と茎の青紫色に染まった粒は小さくなる。

ア 液体は青色のままで、葉脈と茎の青紫色に染まった粒は大きくなる。

イ 液体は青色のままで、葉脈と茎の青紫色に染まった粒は小さくなる。

ウ 液体は緑色に変化し、葉脈と茎の青紫色に染まった粒は大きくなる。

エ液体は緑色に変化し、葉脈と茎の青紫色に染まった粒は小さくなる。

解答 : エ

解説 :

[BTB溶液の性質]

青色:アルカリ性(二酸化炭素が少ない)

緑色:中性

黄色:酸性(二酸化炭素が多い)

ア 液体が青色のままなのは誤りです。粒が大きくなるのも誤りです。

イ 液体が青色のままなのは誤りです。

ウ 粒が大きくなるのは誤りです。

エ 液体は二酸化炭素の増加により緑色に変化します。デンプンは細胞呼吸で消費されるため、青紫色に染まった粒は小さくなります。これは下線部Aの仮説と暗室での状況に最も合致する説明です。

② 会話文中の W に入る植物として適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア ジャガイモ

イソラマメ

ウ サツマイモ

エバナナ

解答 : ア

解説 :

Wは、茎にデンプンを蓄える植物として適切なものを指しています。

ア: ジャガイモは、茎が肥大化した「塊茎」と呼ばれる部分にデンプンを大量に蓄えます。

イ: ソラマメは、種子にデンプンやタンパク質を蓄えます。

ウ: サツマイモは、根が肥大化した「塊根」と呼ばれる部分にデンプンを蓄えます。

エ: バナナは、果実(果肉)に糖分を蓄えます。

③ 会話文中の下線部Bについて、ケイさんが示した実験方法について説明した次の文の X~Zに入る内容として適切なものを、あとのア、イからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

茎にたくわえたデンプンを使っていることを確かめるために X 茎を Y に置いて芽が出ることを確認する。また、栄養生殖であることを確かめるために、Z 芽が成長することを確認する。

【Xの内容】

ア 葉がついている

イ 葉をすべてとった

【Yの内容】

ア 暗室

イ 明るいところ

【Zの内容】

ア 元の茎から切り離した

イ 元の茎につけたままの

解答 : Xイ Y ア Zア

解説 :

Xの内容(茎にたくわえたデンプンを使っていることを確かめるため):

デンプンが芽の成長に使われていることを確認するには、葉による光合成が行われないようにする必要があります。したがって、Xには イ 葉をすべてとった が適切です。

Yの内容(茎を Y に置いて芽が出ることを確認する):

光合成が行われない環境が必要ですので、Yには ア 暗室 が適切です。

Zの内容(栄養生殖であることを確かめるため):

栄養生殖とは、植物が体の一部から新しい個体を作る生殖方法です。元の個体(茎)から切り離しても新しい個体として成長するかどうかが重要な確認点となります。したがって、Zには ア 元の茎から切り離した が適切です。

■大問2

II 地震の伝わり方と太陽系の惑星に関する次の問いに答えなさい。

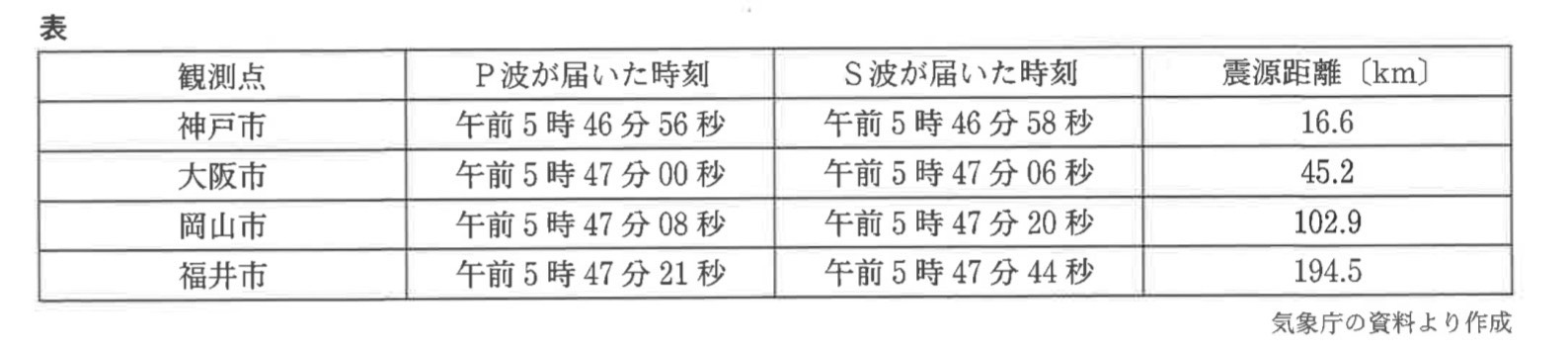

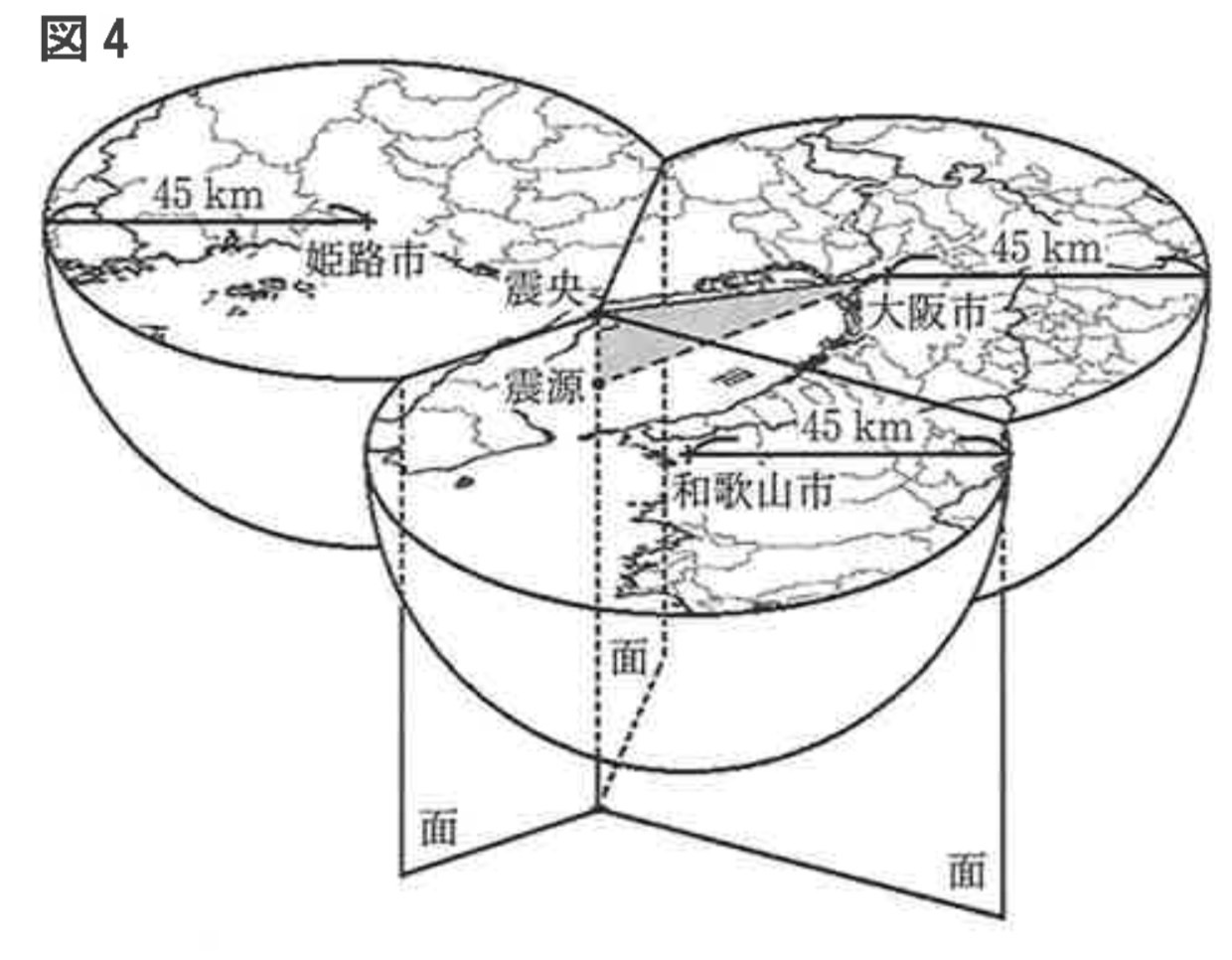

1 次の表は、1995年1月17日午前5時46分52秒に発生した兵庫県南部地震のP波・S波が各観測点に届いた時刻と震源距離を、図1は、表の各観測点における地震計の記録をそれぞれ表している。あとの会話文は、表と図1のデータを見ながらグループ協議をしていたときのショウさんとリンさんの会話の一部である。

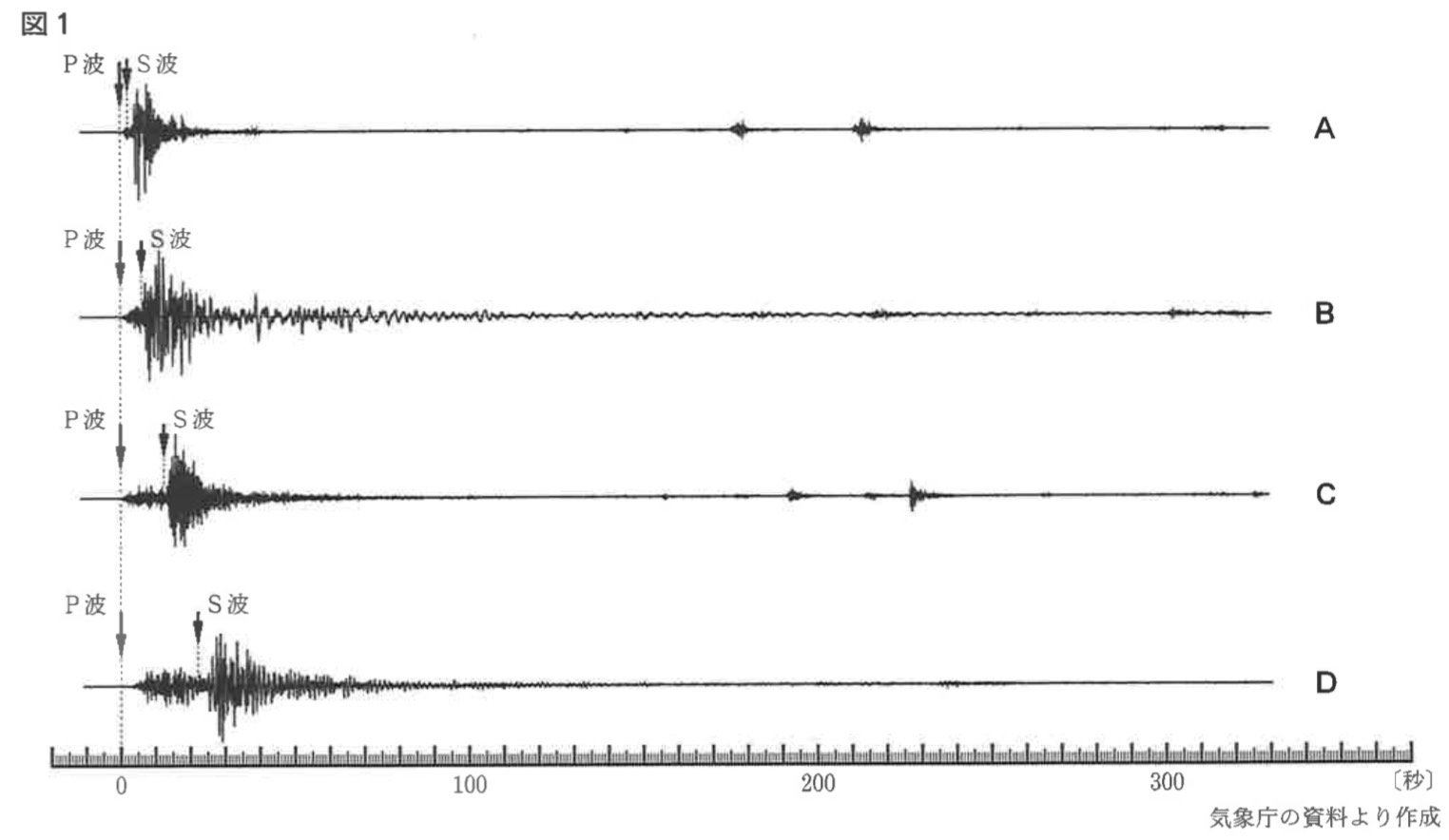

リンさん:(図1を指しながら) 初期微動継続時間は観測点ごとにバラバラだね。

ショウさん:震源距離によって初期微動継続時間は変わるから、「神戸市」の地震計の記録はA~Dのうちの① だということがわかるね。

リンさん:震源距離によって初期微動継続時間が変わるなら、逆に初期微動継続時間から震源距離が求められないかな。表には、初期微動継続時間が6秒と12秒のものがあるから、これらの中間の9秒だと震源距離は何kmになるだろう?

ショウさん:初期微動継続時間と震源距離には比例関係があるから、きっと約 ② kmになるはずだよ。

リンさん:地震計の記録からいろいろなことがわかるんだね。震源距離はわかったけど、兵庫県南部地震の震源って、どこだったのかな。震源距離や地図を使って推測できないかな。

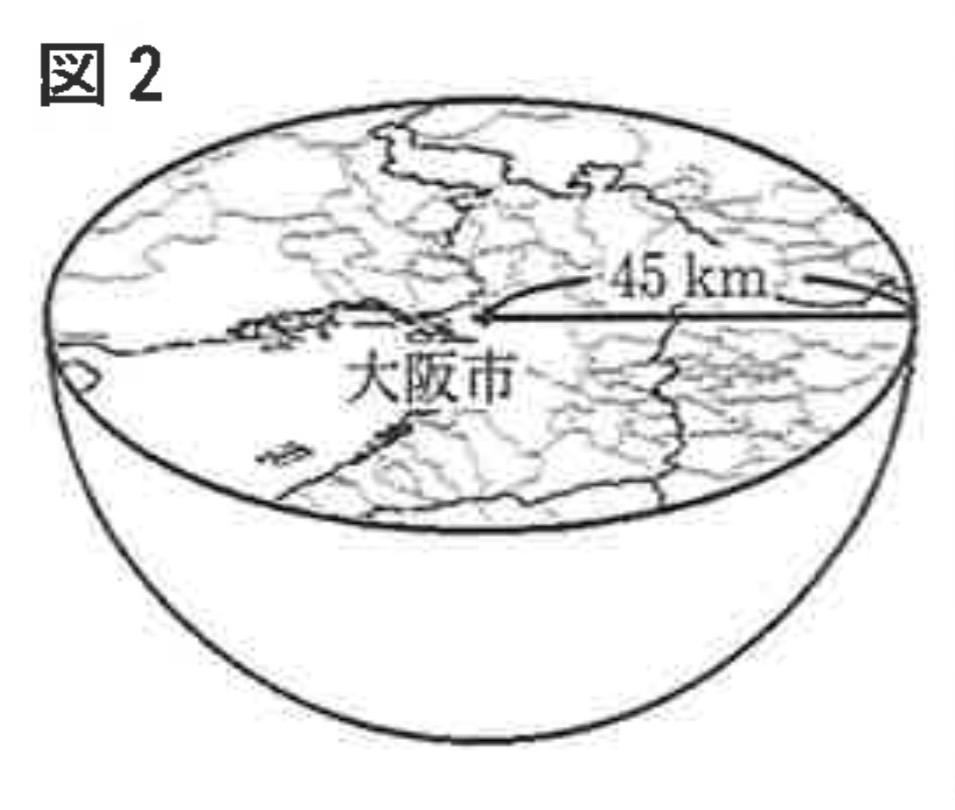

ショウさん:大阪市と震源との距離を45kmとすると、震源は半径45kmの半球上のどこかにあることになるね。(図2をかいた)

リンさん:そうだね。1つの観測点では震源の位置が特定できそうにないね。観測点を2つに増やすとしたら、どこがいいかな。

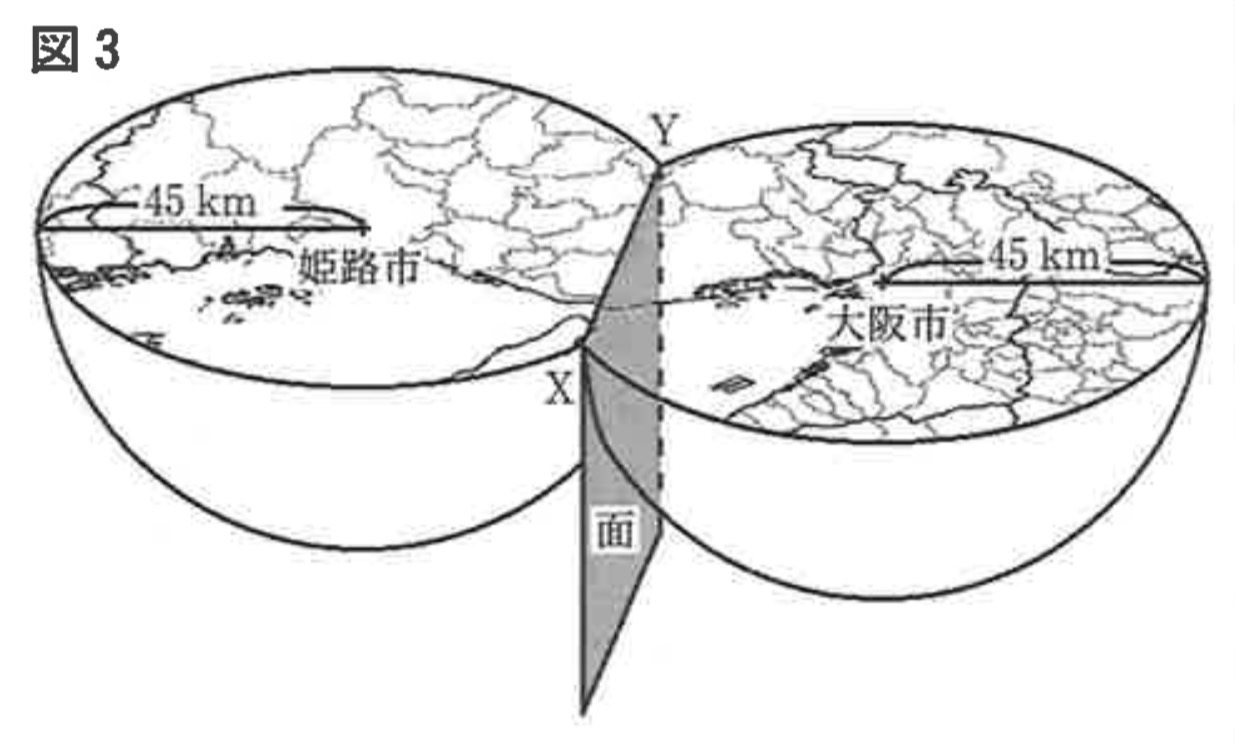

ショウさん: S波が届いた時刻が大阪市と同じ姫路市なら、震源距離も同じ45kmと仮定して2つ目の観測点にできそうだね。(図3をかいた) 2つの半球が重なってできた「面」の上に震源はありそうだね。

リンさん:震源は両方の観測点から45kmの位置にあるから、考えられる震源の位置を全てつなげた線は、このようにかけるね。

ショウさん: 数学の授業でも、球を平面で切ったとき、切り口は円になるって習ったから、間違いないね。これで、かなり震源の位置が絞り込めたね。きっと、あと1つ観測点を増やしたら、震源の位置が特定できるはずだよ。

リンさん: S波が届いた時刻が大阪市や姫路市と同じ和歌山市の震源距離を45kmと仮定して、3つ目の観測点にしたらどうかな。(図4をかいた)

ショウさん:3つの「面」はそれぞれ震源が存在する平面を表しているから、この3つの平面が重なる直線上に震源、震央があることになるね。

リンさん:実際に各観測点を中心に、半径が45kmになる円を地図上に作図すると、震央は明石海峡付近になるね。

ショウさん:地図上で測ると、各観測点から震央までの距離は約42kmになっているね。あとは震源の深さだけど・・・。

リンさん: 大阪市,震央,震源を結ぶ3辺に囲まれた底辺42km,斜辺45kmの直角三角形だから・・・わかった!震源の深さは約 ③ kmだ!

ショウさん:この前、テレビで震災30年の特集をしていたけど、震源の深さやマグニチュードについても説明していたよ。県内各地で大きな被害をもたらした兵庫県南部地震から、もう30年も経っているのか。

リンさん:地震直後は、電気や水道、ガスが止まって本当に大変だったとお母さんが言ってたよ。地震で経験したことを活かして、今後予測される巨大地震に備えていきたいね。兵庫県は「忘れない」「伝える」 「活かす」 「備える」 「繋ぐ」のコンセプトで30年事業を行っているから、地震を経験していない私たちも、兵庫県南部地震を未来につないでいきたいね。

(1) 会話文中の ① に入る符号として適切なものを、図1のA~Dから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(1) 会話文中の ① に入る符号として適切なものを、図1のA~Dから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : A

解説 :

ショウさんは「震源距離によって初期微動継続時間は変わる」と言っています。表を見ると、神戸市は震源距離が16.6kmで最も短いです。初期微動継続時間(P波とS波の間隔)が短いほど震源距離が近いので、神戸市の記録は一番P波とS波の間隔が狭いものになります。図1のA~Dの記録を見ると、AがP波とS波の間隔が最も短いです。したがって、神戸市の記録はAです。

(2) 会話文中の② に入る数値として最も適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 25

イ 50

ウ 75

エ 100

解答 : ウ

解説 :

震源距離と初期微動継続時間には比例関係があります。表から、初期微動継続時間 6秒のとき、震源距離は約45km(大阪市)、12秒のとき、震源距離は約103km(岡山市)です。問題は、初期微動継続時間が「中間の9秒」のときの震源距離を尋ねています。9秒は6秒と12秒のちょうど真ん中あたりなので、震源距離も約45kmと約103kmの真ん中あたりになると考えられます。計算すると、(102.9 km – 45.2 km) ÷ (12秒 – 6秒) × (9秒 – 6秒) + 45.2 km = 74.0 km。最も近いのは75km(ウ)です。

(3) 会話文中の下線部について、リンさんがかいた震源の位置を示した線として適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : イ

解説 :

リンさんは、2つの観測点(大阪市と姫路市)からそれぞれ震源距離45kmの場所にある震源の位置を考えました。ショウさんが「数学の授業でも、球を平面で切ったとき、切り口は円になる」と言っているように、2つの観測点からの同じ距離の点を地図上につなげると、その線は円(または円弧)になります。図3を見ると、大阪市と姫路市からの45kmの半球が重なってできる「面」が描かれており、その「面」は上に凸の円弧のような形をしています。選択肢の中で、この上に凸の円弧(下に開いた形)に最も近いのは「イ」です。

(4) 会話文中の ③ に入る数値として最も適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 8

イ 12

ウ 16

エ 20

解答 : ウ

解説 :

リンさんは、震源の深さを求めるために「大阪市,震央,震源を結ぶ3辺に囲まれた底辺42km,斜辺45kmの直角三角形」について話しています。三平方の定理(a²+b²=c²)を使います。42² + (深さ)² = 45² → 1764 + (深さ)² = 2025 → (深さ)² = 261。深さ = √261 となり、16²=256、17²=289なので、深さは約16kmとなります。

2 (中略)

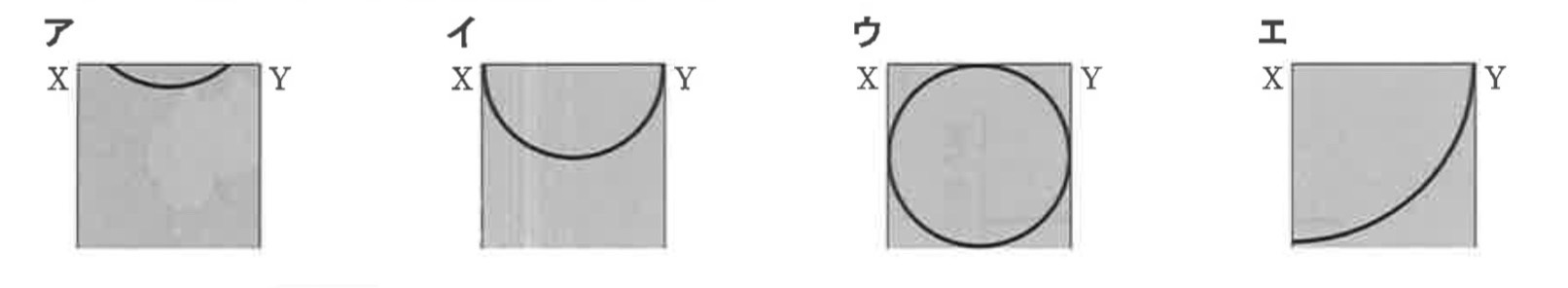

(1) 地球型惑星の範囲として適切なものを、図5のA~Dから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : C

解説 :

地球型惑星は、太陽系の内側にある惑星で、主に岩石で構成されており、質量が小さく、密度が大きいという特徴を持ちます。具体的には、水星、金星、地球、火星が地球型惑星です。

(2) 小惑星について説明した文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 小惑星は、太陽のまわりを公転している。

イ小惑星は、水星と金星の間に多く存在している。

ウ 小惑星は、みずから光をはなつ天体である。

エ 小惑星には、冥王星やエリスが含まれる。

解答 : ア

解説 :

ア:小惑星は、太陽系の形成時に残った岩石や金属の塊で、太陽の周りを公転している天体です。これは適切な説明です。

イ:小惑星が最も多く存在するのは、火星と木星の軌道の間にある「小惑星帯(アステロイドベルト)」です。水星と金星の間ではありません。

ウ:みずから光を放つ天体は恒星(太陽など)です。小惑星は恒星の光を反射して輝いて見える天体です。

エ:冥王星やエリスは、2006年の国際天文学連合の定義により「準惑星」に分類されています。

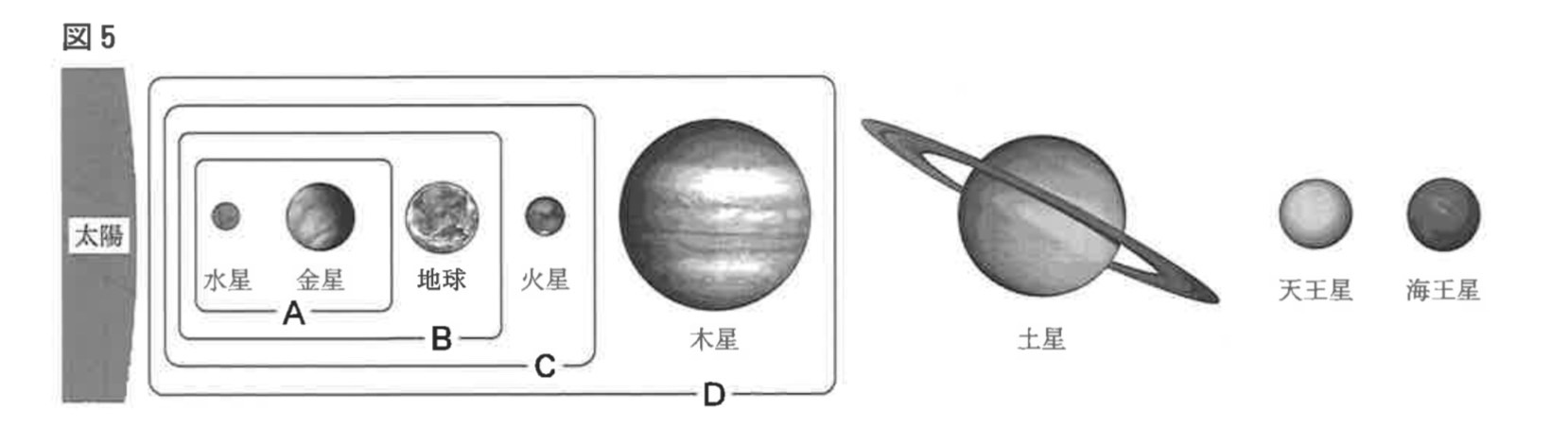

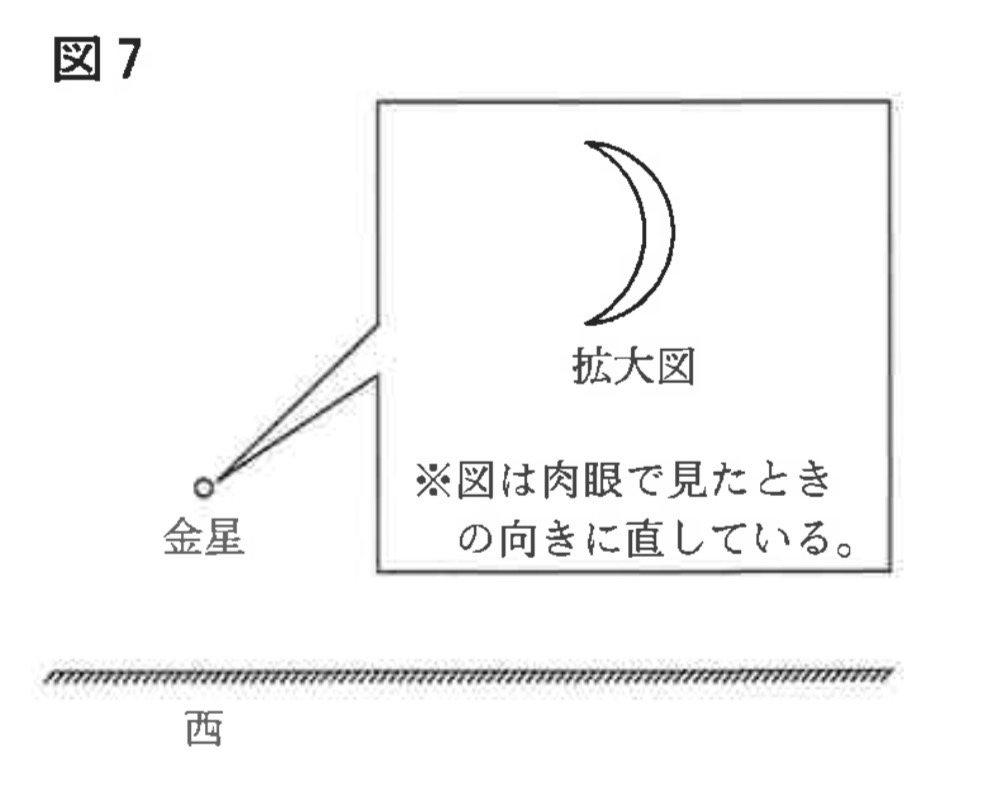

(3) 図6は、地球の北極側から見た、太陽、金星、地球の位置関係を、図7は、神戸市で見たときの金星の位置と見え方をそれぞれ表している。神戸市で図7のような見え方の金星を観測することができる地球の位置として適切なものを、図6のA~Dから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : C

解説 :

図7の金星は、細い三日月形に見え、西の空に見えます。この条件を満たす地球の位置を図6で探します。細い三日月形に見えるのは金星が地球と太陽の間に、非常に近い位置にあるときです(BとC)。西の空に見えるのは地球から見て、金星が太陽の右側(東側)にあるときです(B、C、D)。両方の条件を合わせるとBかCが候補となり、図7の非常に細い三日月形から、内合にかなり近いCが最も適切です。

(4) 図8は、神戸市とシドニーの位置を表したものである。シドニーで図7のような見え方の金星を観測することができる時間帯と方角の組み合わせとして適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 夕方の西の空

イ夕方の東の空

ウ明け方の西の空

エ 明け方の東の空

解答 : ア

解説 :

図7の金星の見え方(細い三日月、西の空)は、地球の位置が図6のCのときです。このとき金星は太陽の東側にあり、夕方に西の空に見える「宵の明星」となります。シドニーは南半球ですが、金星が「夕方に西の空に見える」という基本的な時間帯と方角は北半球と同じです。

■大問3

Ⅲ 酸・アルカリと物質の密度に関する次の問いに答えなさい。

1 うすい塩酸とうすい水酸化ナトリウム水溶液を用いて、次の(a)~(d)の手順で実験を行った。(中略)

(1) 塩酸の性質として適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 赤色リトマス紙を青色に変える。

イ pHの値が7よりも大きい。

ウ 電流が流れない。

エ マグネシウムリボンを入れると、水素が発生する。

解答 : エ

解説 :

塩酸は酸性の水溶液です。

ア:赤色リトマス紙を青色に変えるのはアルカリ性の性質です。

イ:pHの値が7より大きいのはアルカリ性の性質です。酸性は7より小さいです。

ウ:塩酸は水中で電離してイオンになるため電流が流れます。

エ:酸性の水溶液にマグネシウムなどの金属を入れると水素が発生します。これは酸の性質の一つです。

(2) 手順(d)において、水を蒸発させて現れた結晶の化学式として適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : イ

解説 :

水酸化ナトリウム水溶液(NaOH)と塩酸(HCl)を混ぜると中和反応が起こり、水(H₂O)と塩である塩化ナトリウム(NaCl)が生成されます。水を蒸発させると、溶けていた塩化ナトリウムが結晶として残ります。

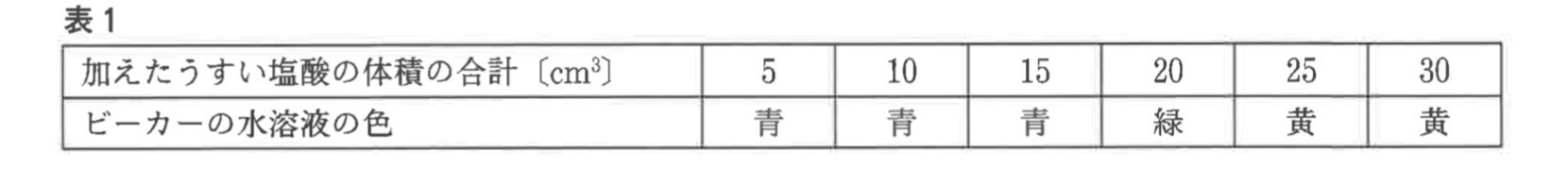

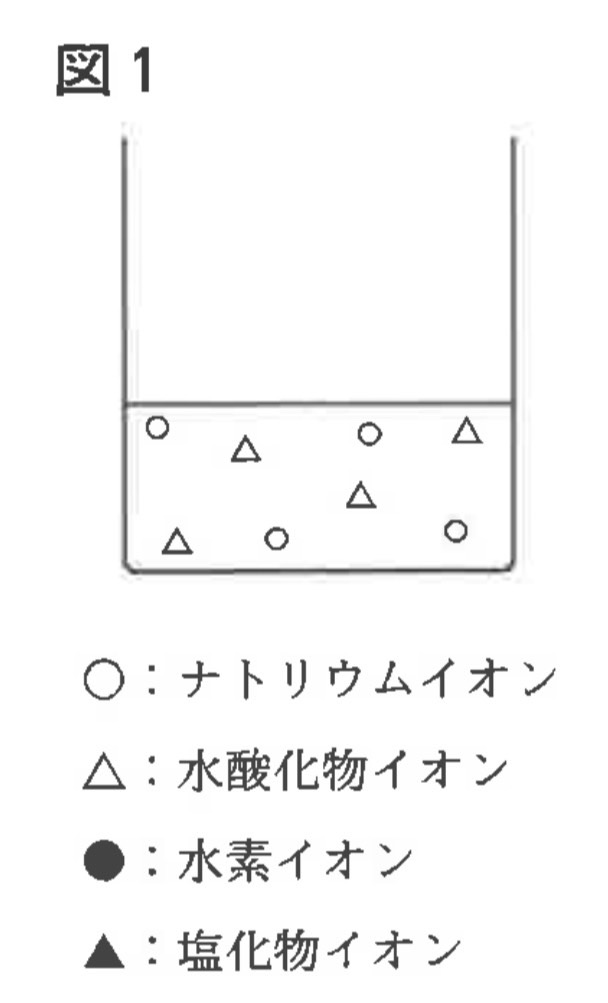

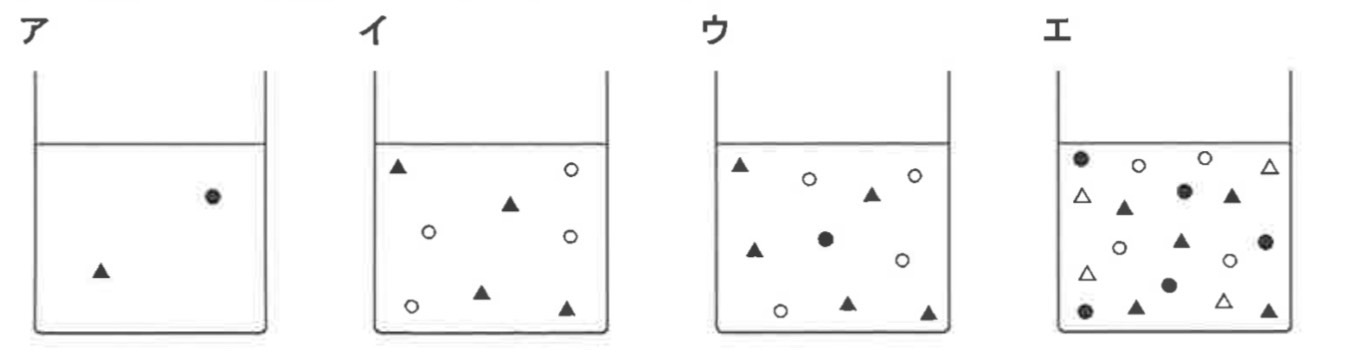

(3) 図1は、手順(a)においてビーカーに入れたうすい水酸化ナトリウム水溶液 20 cm^3に含まれるイオンの種類と数を模式的に表したものである。手順(c)において、加えたうすい塩酸の体積の合計が25cm^3になったときのビーカーの水溶液中に含まれるイオンの種類と数を模式的に表したものとして適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : ウ

解説 :

中和点は塩酸20cm³のときです。塩酸を25cm³加えた時点では、水酸化物イオン(OH⁻)はすべて中和されてなくなり、水素イオン(H⁺)が過剰になります。ナトリウムイオン(Na⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)は反応せずそのまま残ります。この状態を正しく表しているのはウです。

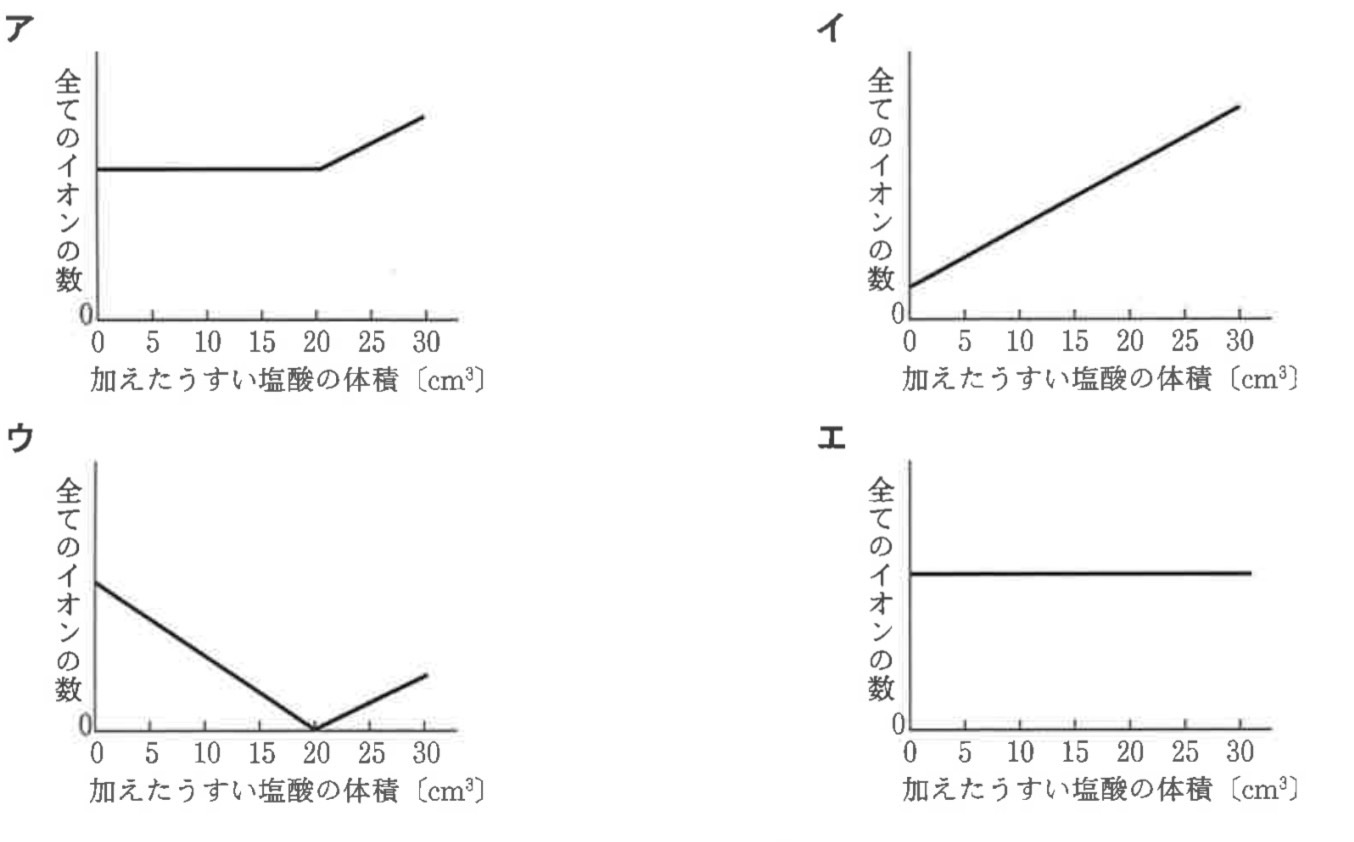

(4) この実験において、加えたうすい塩酸の体積の合計と、ビーカーの水溶液中に含まれる全てのイオンの数の関係を表したグラフとして適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : ア

解説 :

中和点(塩酸20cm³)までは、水酸化物イオン(OH⁻)が減り、塩化物イオン(Cl⁻)が増えるため、イオンの総数はほぼ変化しません。中和点を超えると、新たに加えた塩酸の水素イオン(H⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)が増えるため、イオンの総数は増加します。したがって、中和点まで横ばいで、その後増加するグラフのアが適切です。

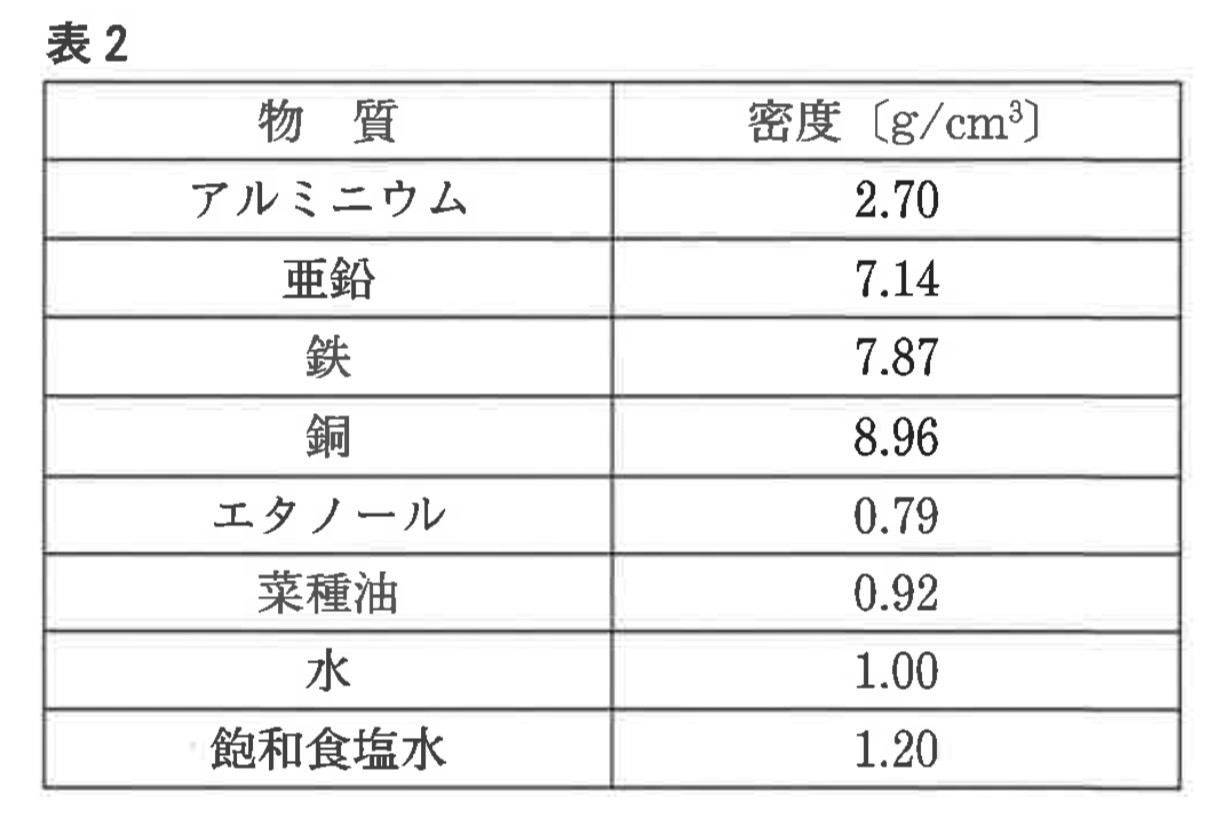

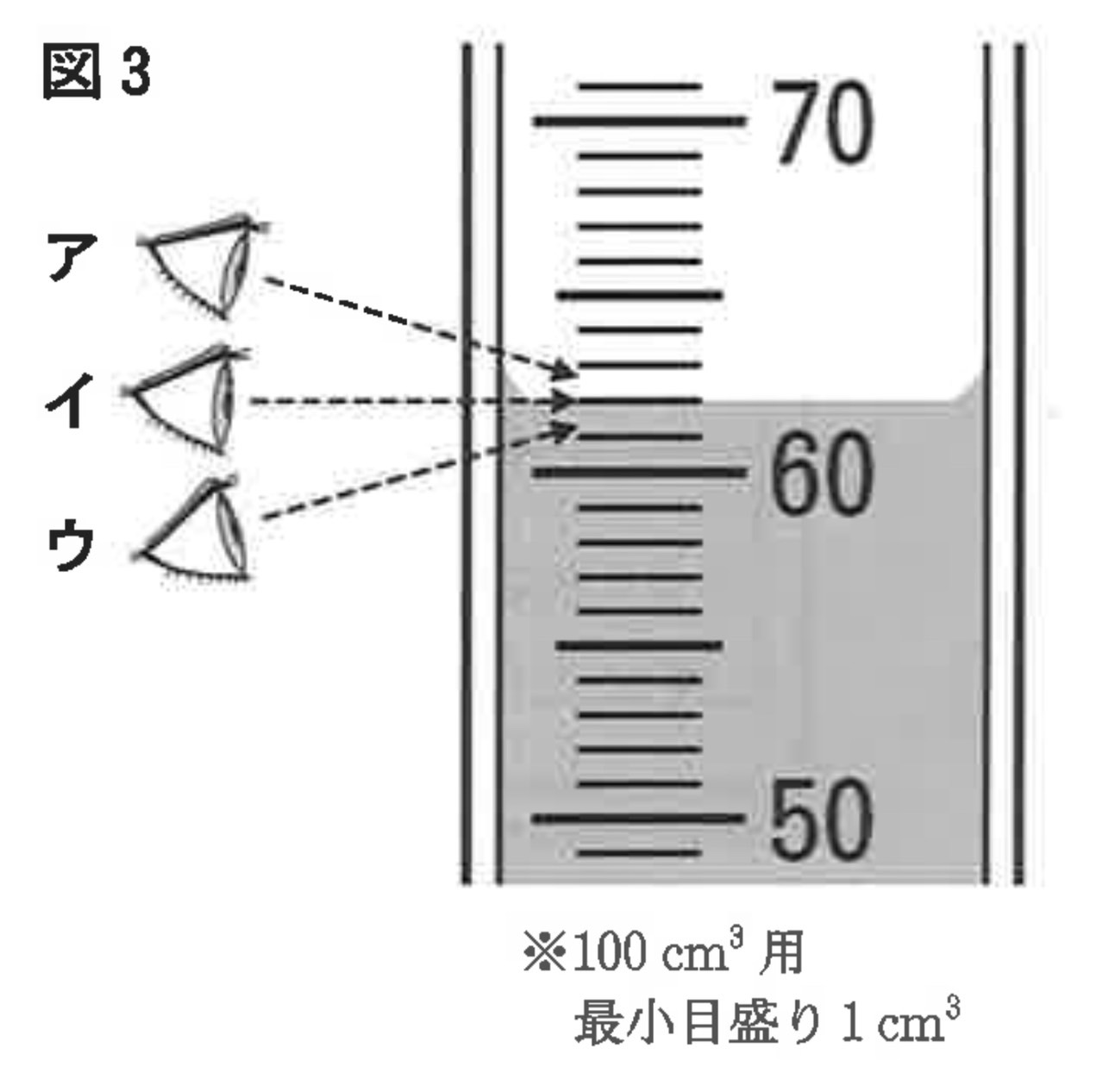

2 物質の密度について、温度が20℃の部屋で、次の実験を行った。表2は、20℃におけるいろいろな物質の密度を表したものである。

<実験1>

(a) 図2のように、ある金属の質量を電子てんびんではかったところ、 94.44gであった。

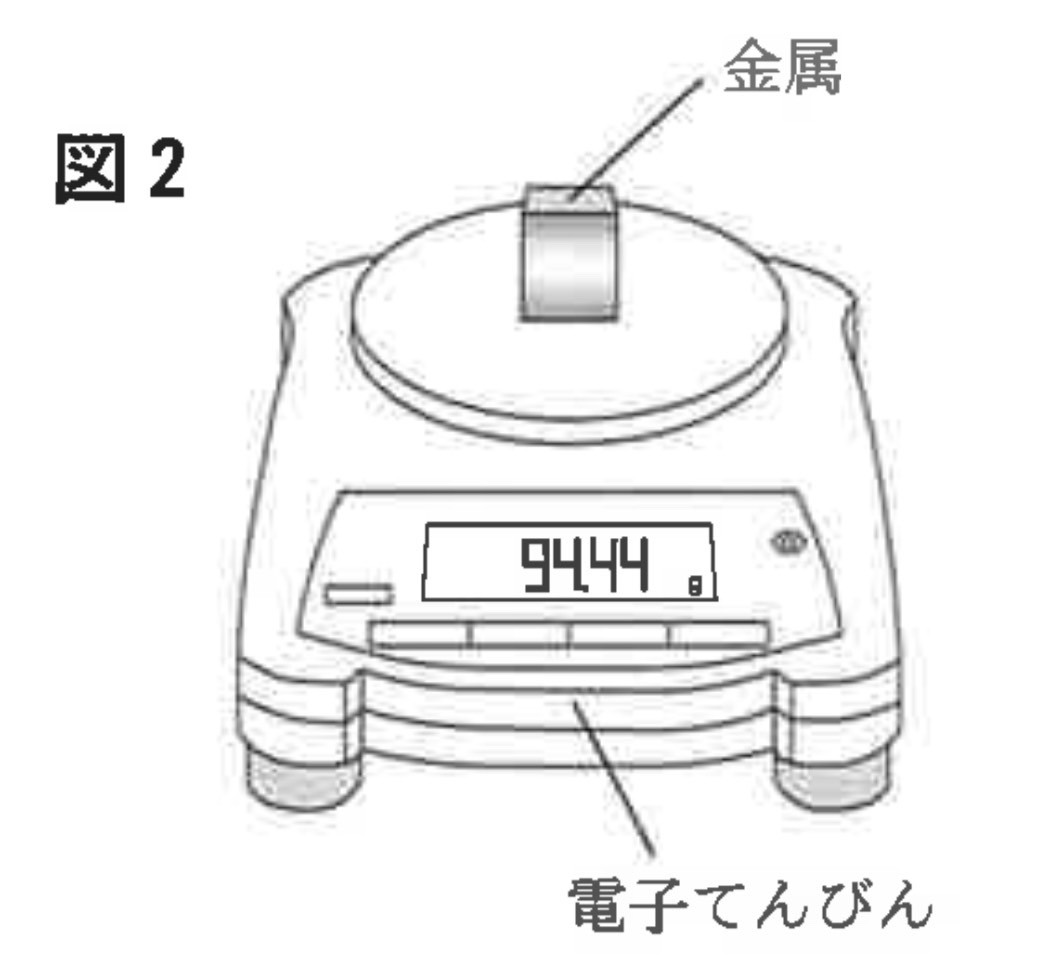

(b) 50.0 cm³の水を入れたメスシリンダーの中に(a)のある金属を入れると、図3のようになった。

(1) 図3のメスシリンダーの目盛りを読んだときの目の位置として適切なものを、図3のア〜ウから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(1) 図3のメスシリンダーの目盛りを読んだときの目の位置として適切なものを、図3のア〜ウから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : イ

解説 :

メスシリンダーの目盛りを読む際は、液面のへこんだ部分(メニスカス)の一番低い部分を、水平な目の高さで読み取るのが正しい方法です。したがって、イが適切な目の位置です。

(2) 実験1に用いたある金属の物質名として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア アルミニウム

イ 亜鉛

ウ 鉄

エ 銅

解答 : ウ

解説 :

金属の質量は94.44gです。金属の体積は、メスシリンダーの水かさが50.0cm³から62.0cm³に増えたので、62.0 – 50.0 = 12.0cm³です。密度は「質量 ÷ 体積」で求められるので、94.44g ÷ 12.0cm³ = 7.87 g/cm³となります。表2を見ると、この密度は鉄と一致します。

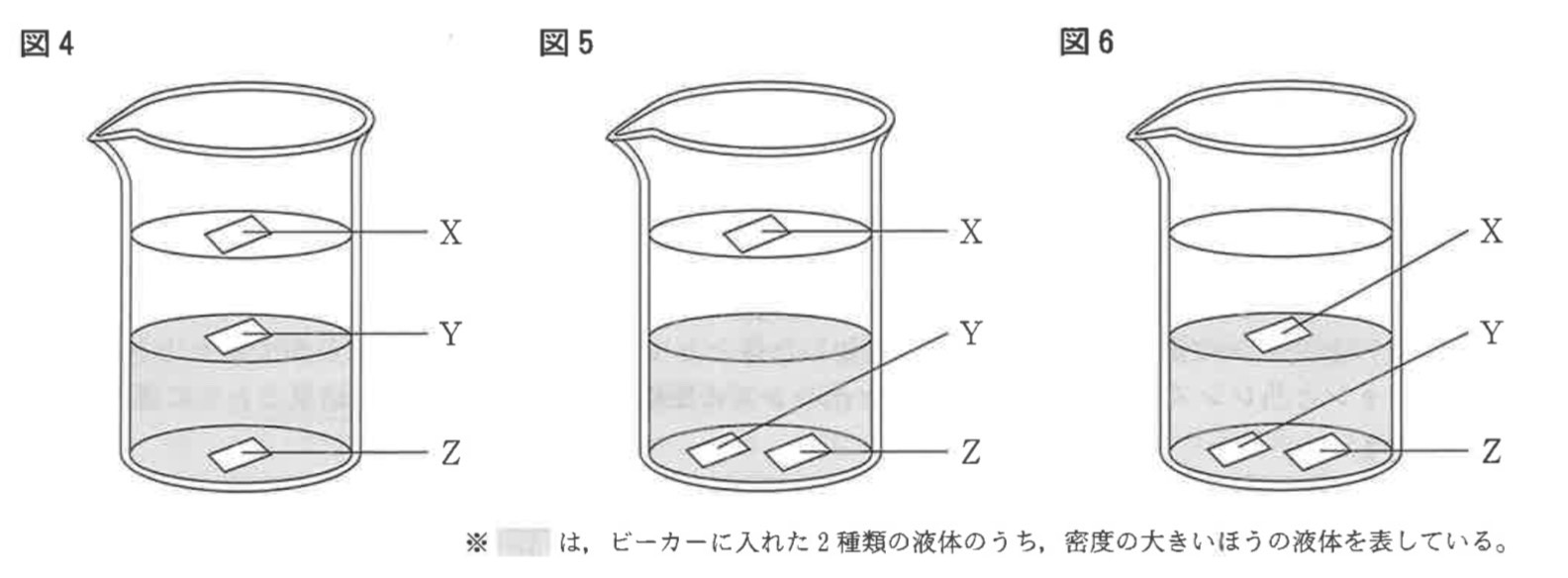

(3) 実験2に用いた4種類の液体とプラスチックX~Zを密度の小さい順に並べたものとして適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア エタノール<菜種油<X<Y<水<飽和食塩水<Z

イ エタノール<X<Y<菜種油<水<飽和食塩水<Z

ウ エタノール<菜種油<X<水<Y<飽和食塩水<Z

エ エタノール<X<菜種油<水<Y<飽和食塩水<Z

解答 : エ

解説 :

まず液体の密度を小さい順に並べます:エタノール(0.79) < 菜種油(0.92) < 水(1.00) < 飽和食塩水(1.20)。図4, 5, 6から、Xは最も軽い液体(エタノール)よりは重いが、次に軽い液体(菜種油)よりは軽いことがわかります。Yは水より重く、飽和食塩水より軽いことがわかります。Zは最も重い飽和食塩水よりも重いことがわかります。これを並べると、エタノール < X < 菜種油 < 水 < Y < 飽和食塩水 < Z となります。

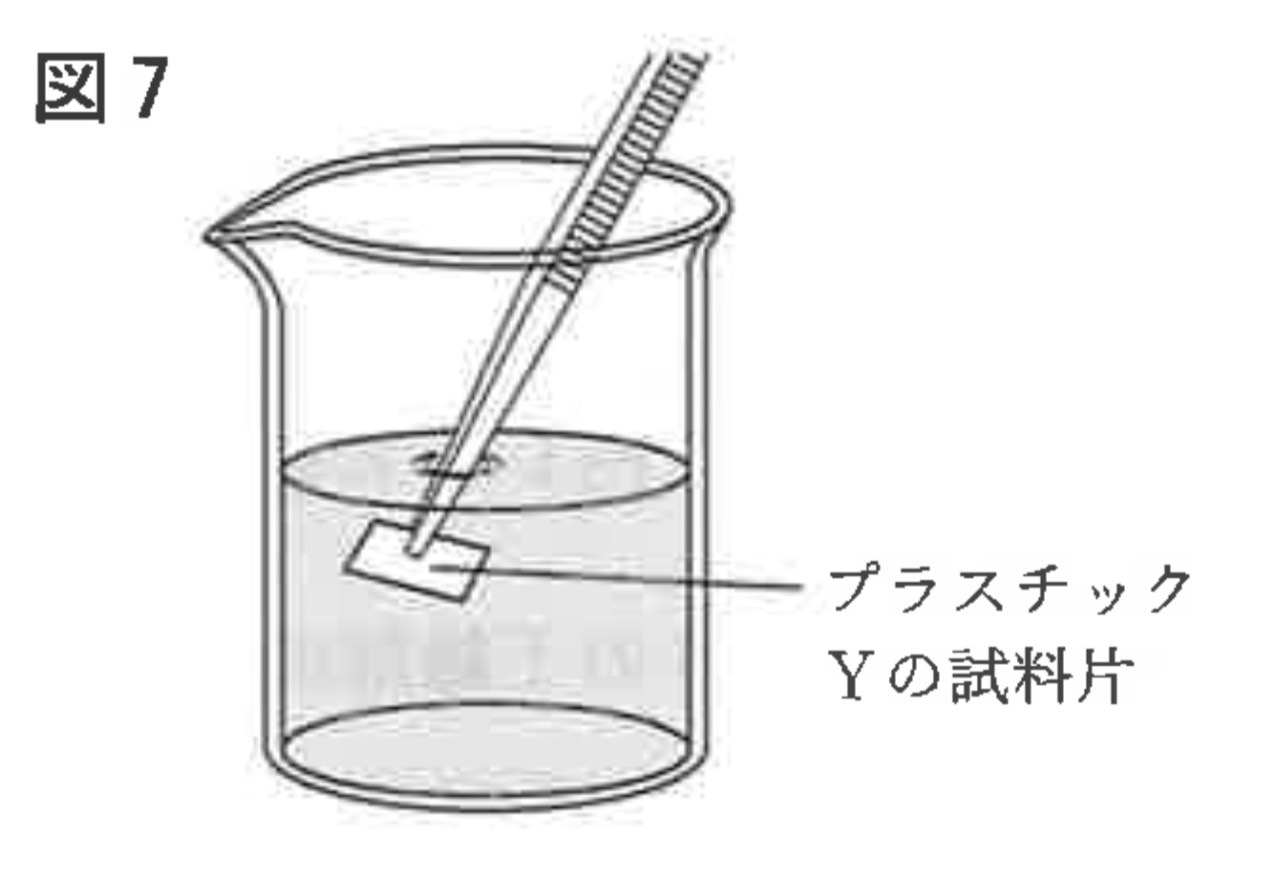

(4) <実験3>

実験2で用いたプラスチックYの密度について調べるために、次の(a)~(c)の手順で実験を行った。

(a) 図7のように、プラスチックYの試料片をピンセットではさみ、 300 cm³の水が入ったビーカーに入れてから水中で静かにはなしたところ、試料片は水に沈んだ。

(b) ビーカーの水に、食塩を5g加えて、よくかき混ぜた。

(c) 食塩がとけた後、試料片が浮かぶかどうか観察し、1回目の観察とした。

(4) 手順(b), (c)をくり返し、3回目の観察までは、試料片は浮かばなかったが、4回目の観察で、はじめて試料片は液面に浮かんだ。実験3の結果から考えられるプラスチックYの密度について説明した次の文の ① ② に入る数値を、四捨五入して小数第2位まで求めなさい。ただし、水に食塩を加えてもビーカーの水溶液の体積は変化しなかったものとする。

結果より、プラスチックの密度は、① g/cm³

解答 : ①1.05(g/cm^3) ②1.07(g/cm^3)

解説 :

3回目の観察(食塩15g投入)では沈んだので、Yの密度はこの時の食塩水の密度より大きいです。食塩水の密度 = (水300g + 食塩15g) ÷ 300cm³ = 1.05 g/cm³。よって Y > 1.05 g/cm³。4回目の観察(食塩20g投入)で初めて浮いたので、Yの密度はこの時の食塩水の密度より小さいです。食塩水の密度 = (水300g + 食塩20g) ÷ 300cm³ = 1.0666… g/cm³。よって Y < 1.066... g/cm³。小数第2位まで求めると、1.05 < Y < 1.07 となります。

■大問4

Ⅳ 光と電気に関する次の問いに答えなさい

1 Ⅳ 光と電気に関する次の問いに答えなさい

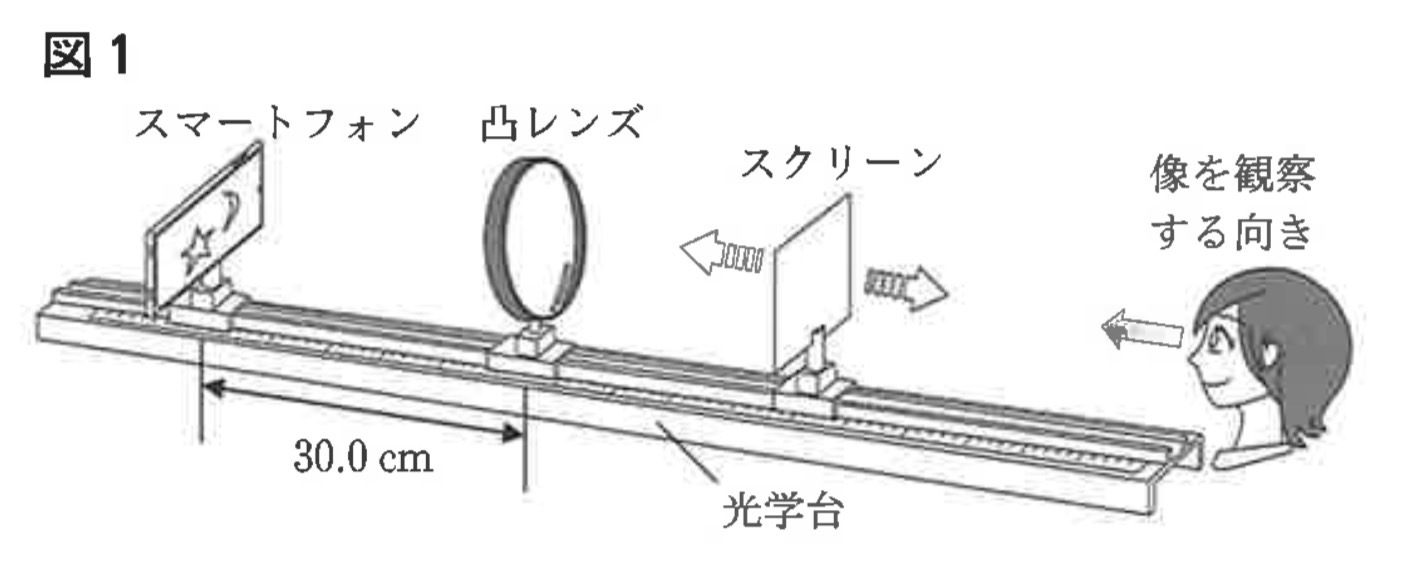

1 凸レンズのはたらきについて、次の実験を行った。

〈実験1〉

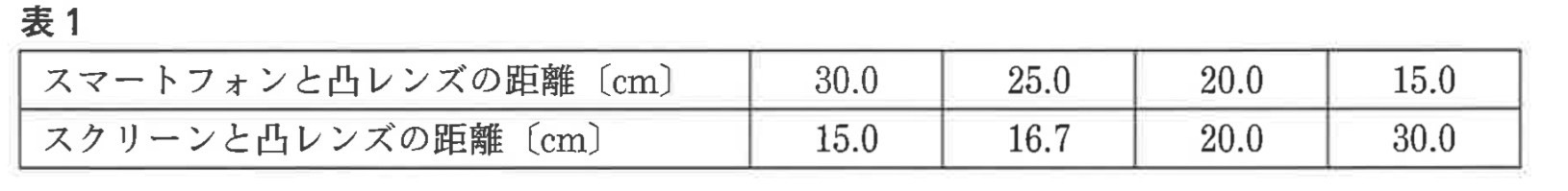

図1のように。光学台に半透明のスクリーン、凸レンズ、凸レンズから30.0cmの位置にスマートフォンを置き、スマートフォンの電源を入れて、スクリーンだけを動かすと、スクリーンと凸レンズの距離が15.0cmのとき、スマートフォンの画面上の物体をはっきりした像としてスクリーンに映すことができた。

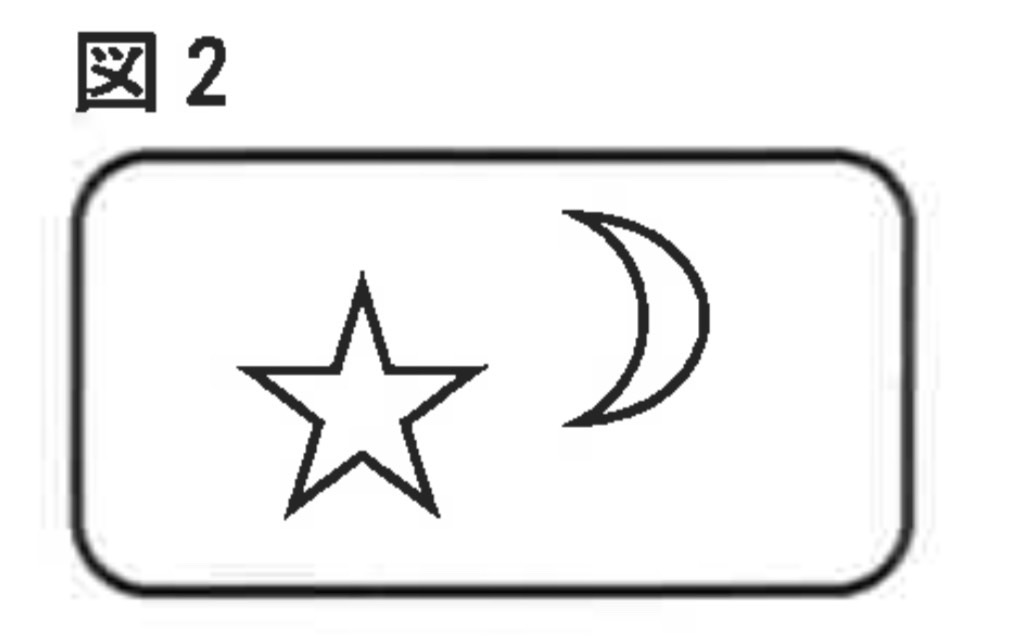

⑴ 図2は、実験1のスマートフォンの画面上の物体を表したものである。実験1において、スクリーンに映った像として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

⑴ 図2は、実験1のスマートフォンの画面上の物体を表したものである。実験1において、スクリーンに映った像として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

![問題の図]()

![問題の図]()

解答 : イ

解説 :

凸レンズによってスクリーンに映る実像は、物体に対して上下左右が反転します。図2の物体(左に上向きの星、右に三日月)を上下左右反転させると、右に下向きの星、左に逆向きの三日月が映るイの像になります。

(2)実験2において、スクリーンに映った像について説明した次の文の①、②に入る語句として適切なものを、あとのア~オからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

スクリーンに映った像は①であり、スマートフォンと凸レンズの距離が25.0cmのとき、スクリーンに映った像の大きさは、スマートフォンの画面上の物体②。

ア 実像 イ 虚像 ウ より大きい エ と同じである オ より小さい

解答 : ①ア ②オ

解説 :

①スクリーンに映る像は「実像」です。②表1より、物体距離が25.0cmのとき、像距離は16.7cmです。像距離が物体距離よりも短いので、できる像の大きさは物体よりも「より小さい」です。

⑶実験3の下線部のとき、スマートフォンと凸レンズの距離は何cmか、小数第1位まで求めなさい。

解答 : 10.0(cm)

解説 :

スクリーンに像が映らなくなるのは、物体(スマートフォン)が凸レンズの焦点に位置するときです。表1から、物体距離と像距離がともに20.0cmのとき、物体は焦点距離の2倍の位置にあることがわかります。よって、焦点距離は 20.0cm ÷ 2 = 10.0cm です。

⑷図3のように、表面を横しま模様に黒くぬった凸レンズを用いて、実験1と同じ手順でスマートフォンの画面上の物体をはっきりした像としてスクリーンに映した。

実験1,4において、スクリーンに映した像の違いを説明した文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 実験4では、横しまの形に消えた像になる。

イ 実験4では、縦しまの形に消えた像になる。

ウ 実験4では、像の全体は見えるが明るくなる。

エ 実験4では、像の全体は見えるが暗くなる。

解答 : エ

解説 :

凸レンズの一部を覆っても、残りの部分を通った光で像全体は結ばれます。しかし、レンズを通る光の量が減るため、できる像は元の像よりも暗くなります。

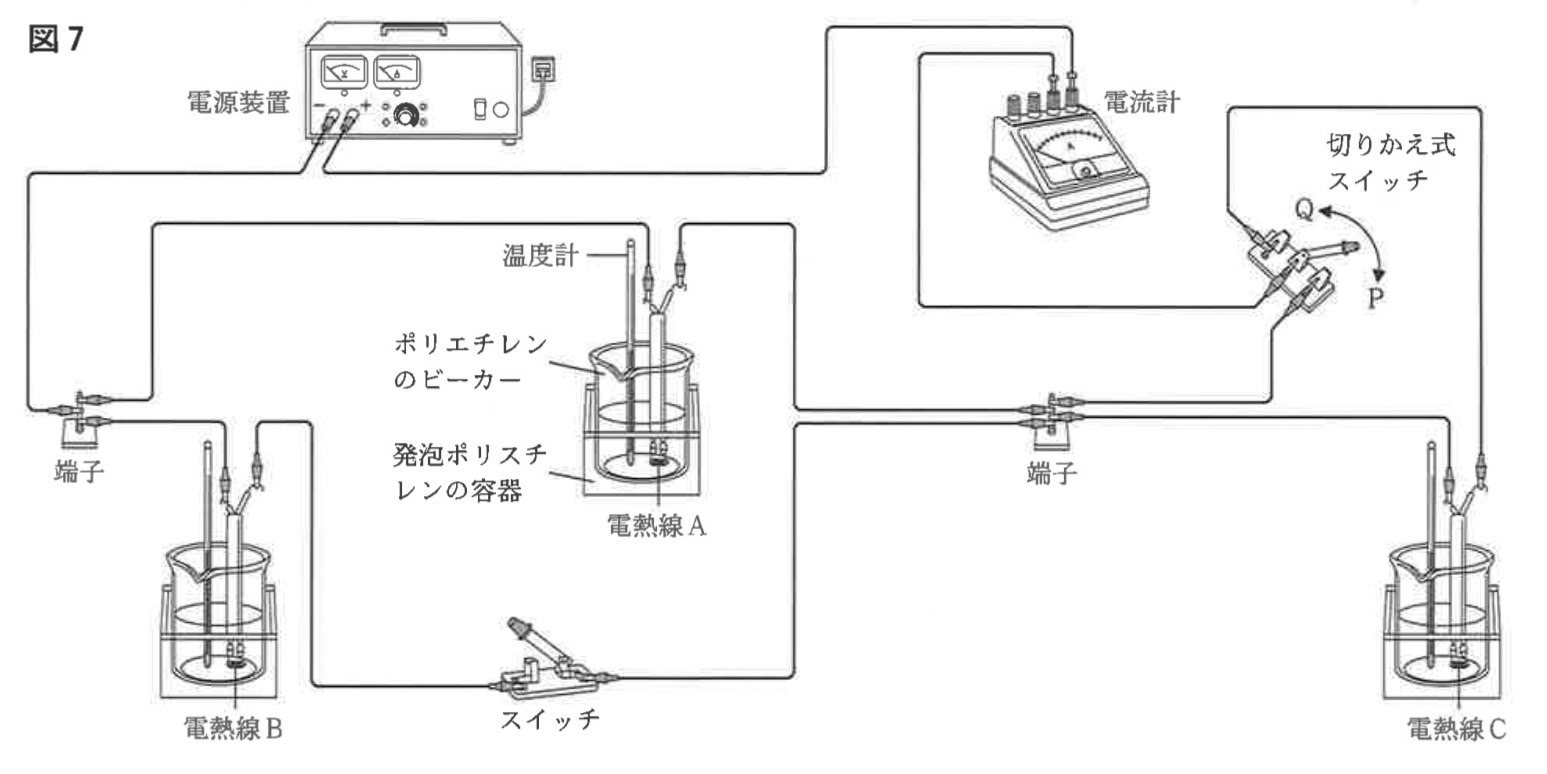

2 回路に加わる電圧と流れる電流について、次の実験を行った。

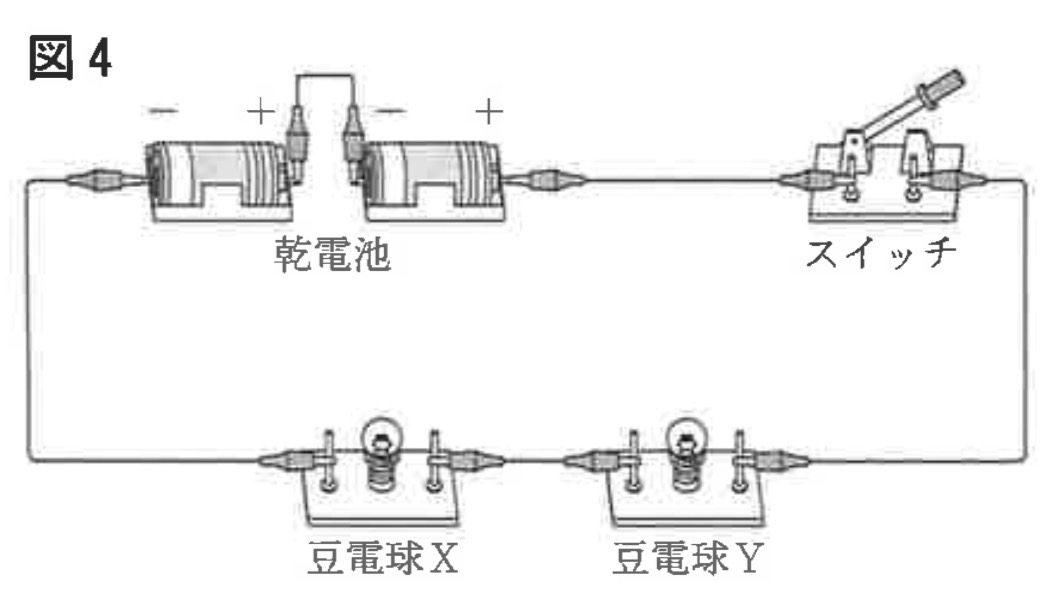

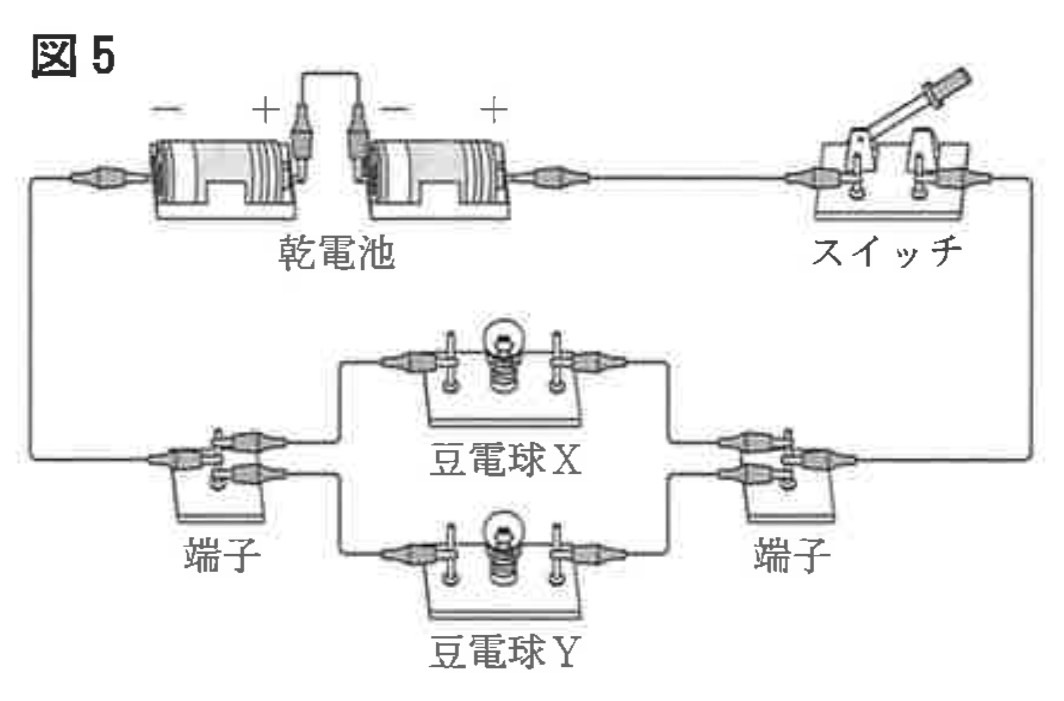

〈実験1〉

図4,5のように1.5Vの乾電池2個と2種類の豆電球X、Yを用いて回路をつくり、電流を流した。それぞれの回路で豆電球の明るさを比較すると、図4の回路では豆電球Xの方が、図5の回路では豆電球Yの方が明るかった。

⑴実験1の結果から分かることに関して説明した次の文①、②について、その正誤の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

①図4の回路では、豆電球Xに加わる電圧は豆電球Yに加わる電圧よりも大きい。

②図5の回路では、豆電球Xに流れる電流の大きさは豆電球Yに流れる電流の大きさより大きい。

ア ①正 ②正 イ ①正 ②誤 ウ ①誤 ②正 エ ①誤 ②誤

⑴実験1の結果から分かることに関して説明した次の文①、②について、その正誤の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

①図4の回路では、豆電球Xに加わる電圧は豆電球Yに加わる電圧よりも大きい。

②図5の回路では、豆電球Xに流れる電流の大きさは豆電球Yに流れる電流の大きさより大きい。

ア ①正 ②正 イ ①正 ②誤 ウ ①誤 ②正 エ ①誤 ②誤

解答 : イ

解説 :

①図4(直列回路)では電流は一定です。Xの方が明るいので、Xの抵抗が大きいことがわかります。直列回路では抵抗が大きい方にかかる電圧も大きくなるため、①は正しいです。②図5(並列回路)では電圧は一定です。Yの方が明るいので、Yに流れる電流の方が大きいことがわかります。したがって、②は誤りです。

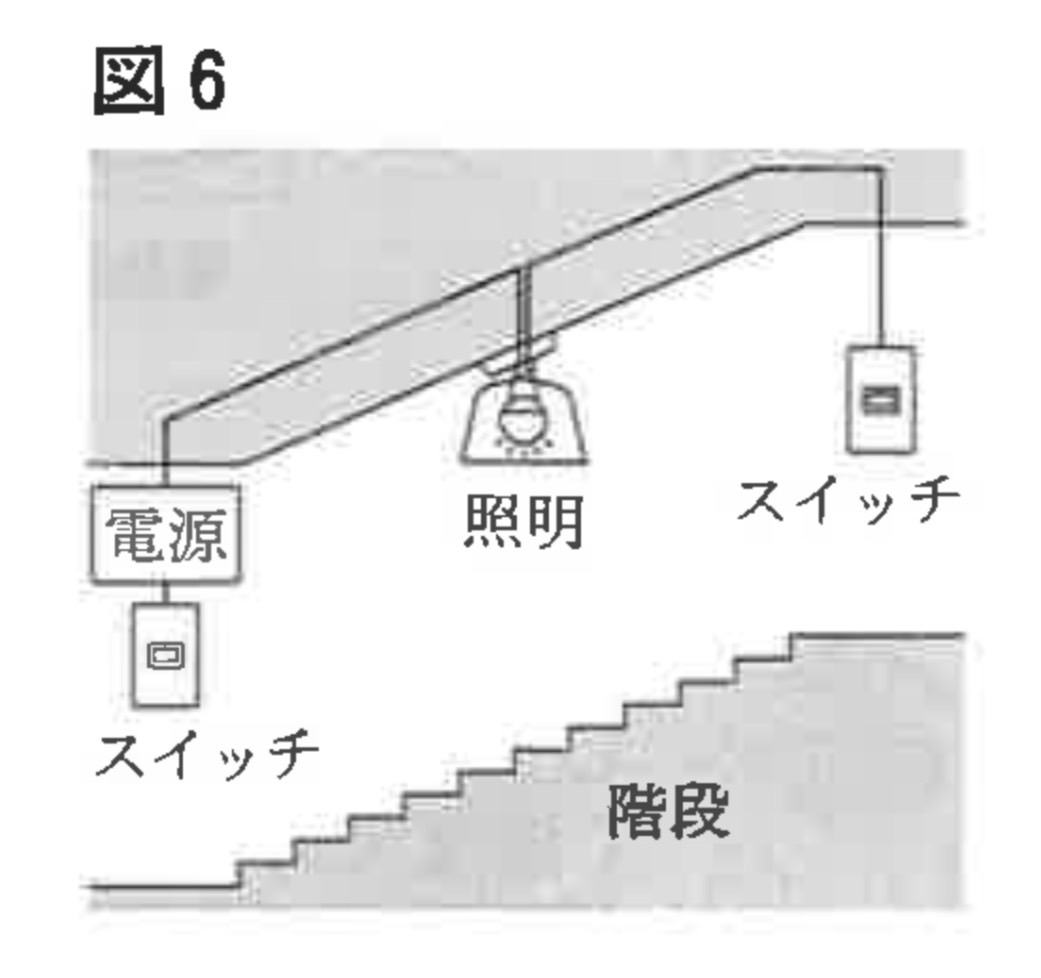

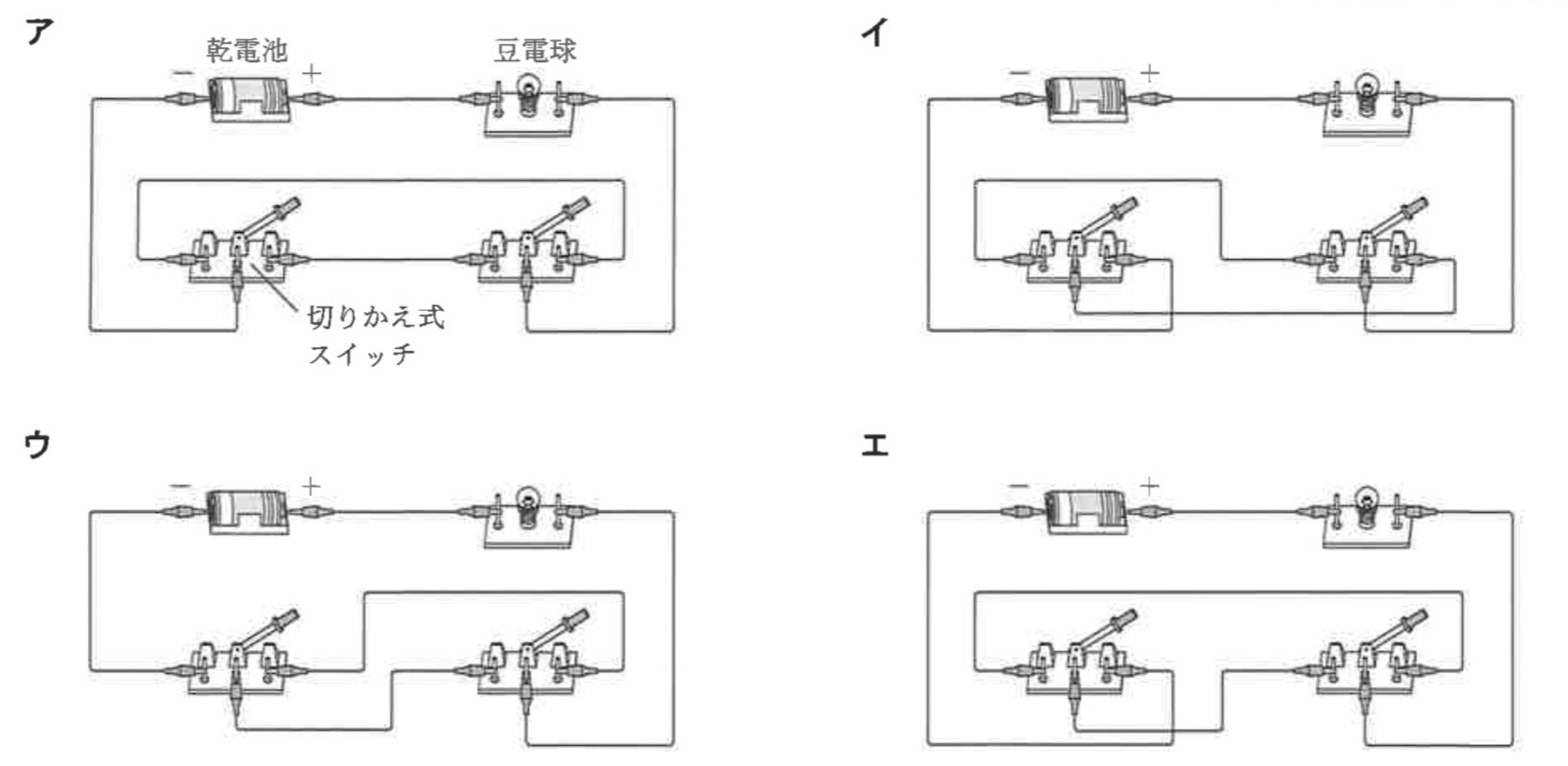

⑵図6のように、階段の途中にある証明用の電球は、階段の上のスイッチでも下のスイッチでもつけたり消したりできる。図6と同じはたらきをする回路として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : ア

解説 :

階段のスイッチのように、2か所でON/OFFを切り替えられる回路を「三路スイッチ回路」と呼びます。選択肢の中でこの働きをするのはアの回路です。どちらのスイッチを切り替えても、回路がつながったり切れたりするようになっています。

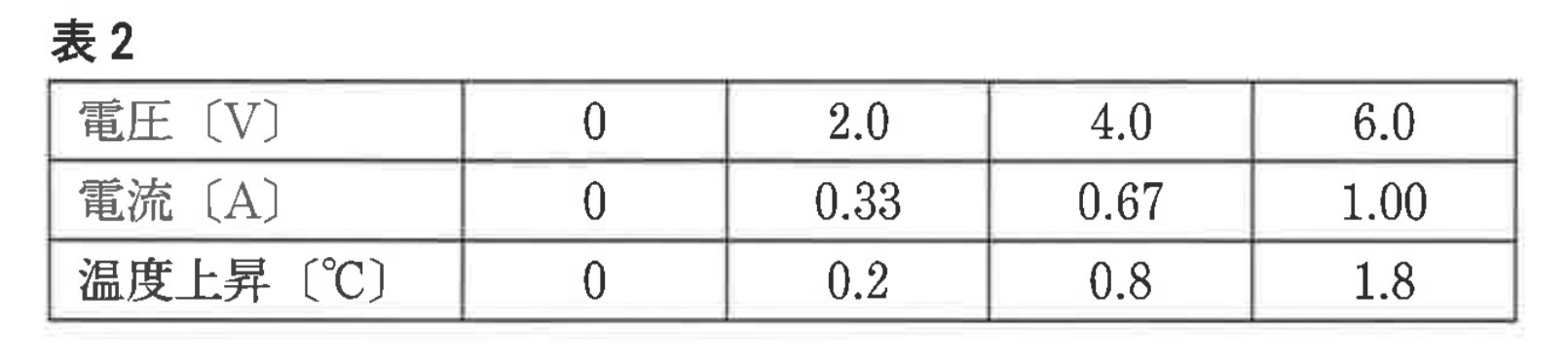

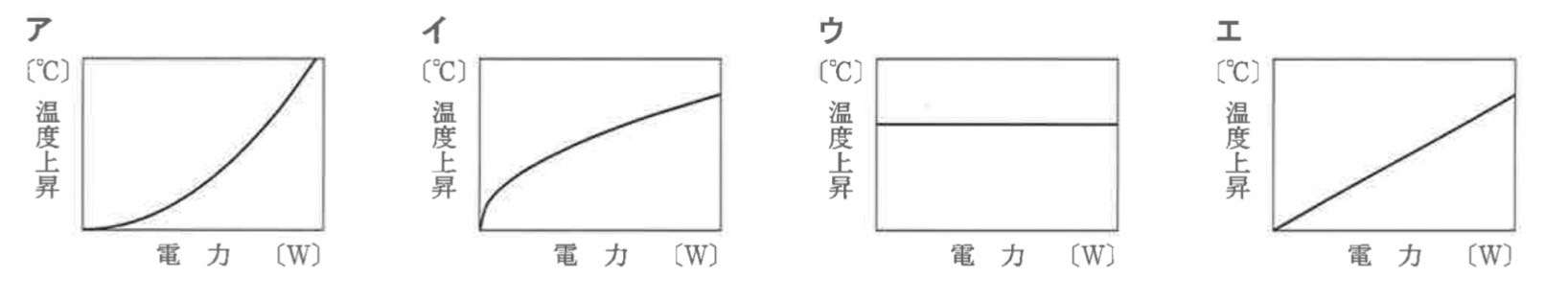

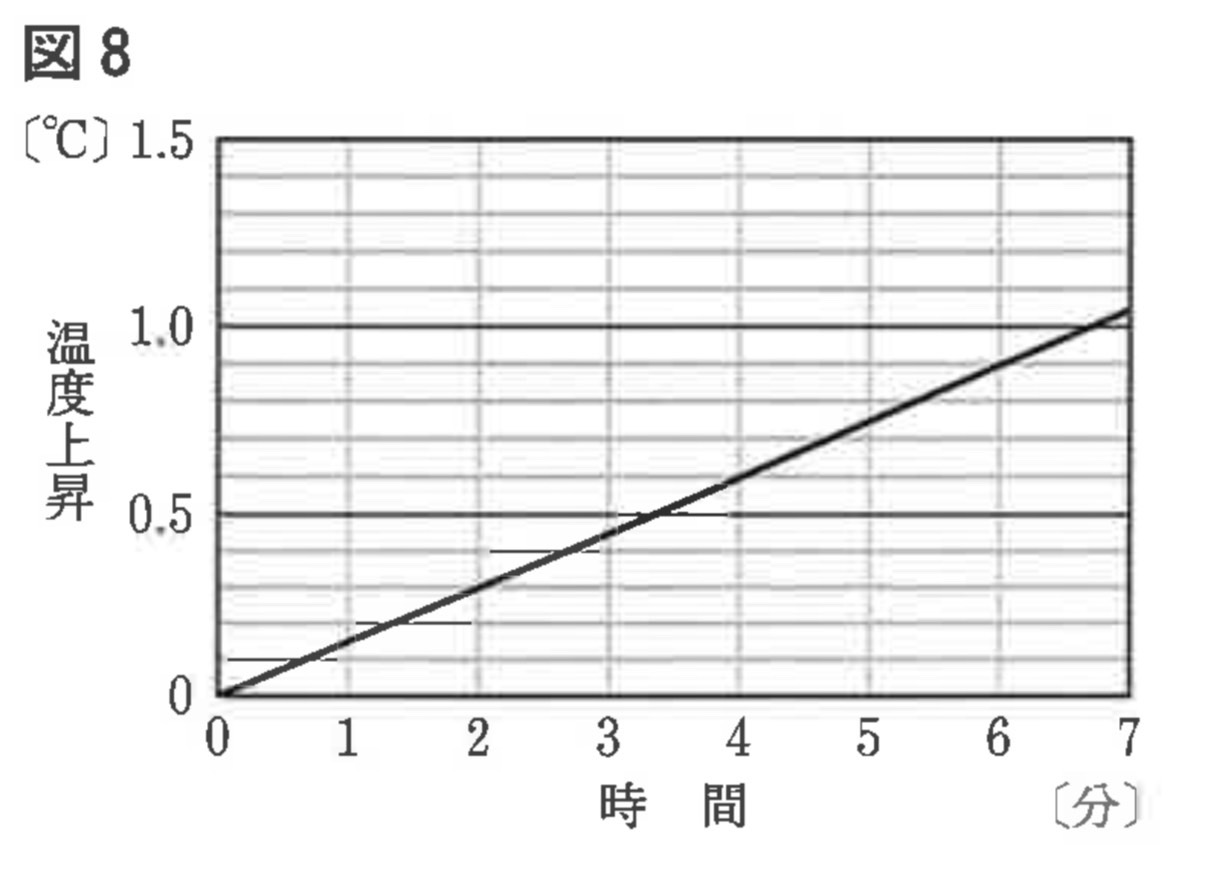

⑶電熱線Aの電力と電熱線Aであたためた水の温度上昇の関係を表したグラフとして最も適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : エ

解説 :

発熱量(水の温度上昇)は電力に比例します。表2のデータから電力(電圧×電流)を計算すると、2.0Vで0.66W、4.0Vで2.68W、6.0Vで6.00Wとなります。電力と温度上昇の値をプロットすると、原点を通る直線(比例関係)になるため、エのグラフが最も適切です。

⑷(中略)電流を流しはじめてから5分後の電熱線Cであたためた水の温度上昇として最も適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 1℃ イ 2℃ ウ 3℃ エ 4℃

解答 : ウ

解説 :

スイッチをQ側に入れると、電熱線A、B、Cが並列に接続されます。電源電圧は9.0Vです。実験2の表2から、電熱線1本あたりの抵抗は約6Ω(6.0V ÷ 1.00A)とわかります。電熱線A、B、Cが並列なので、水全体を温める総電力は、電熱線1本の電力の3倍になります。図8のグラフは電熱線Aのみ(電圧6.0V)の時のデータです。5分後、水の温度は約1.0℃上昇しています。電源電圧が9.0Vになると、1本あたりの電力はV²/Rなので(9²/6)となり、6Vのとき(6²/6)の2.25倍になります。さらに3本分なので、発熱量はA1本(6V)の時の2.25×3 = 6.75倍になります。よって、温度上昇も約6.75倍の6.75℃になると考えられますが、選択肢と合いません。問題文の意図を汲み取ると、図8は「電熱線A〜Cを並列につないだ回路(Q側)で、そのうちAのビーカーの温度上昇」を示していると解釈するのが自然です。この場合、A, B, Cは同じ条件なので、Cのビーカーの温度上昇もAと同じグラフになります。5分後の温度上昇はグラフから1.0℃となりますが、これも選択肢に合いません。最も単純に考えると、A,B,Cの3本の電熱線で水全体を温める場合、発熱量はA1本の3倍になります。図8がA1本での温度上昇を示すなら、3本での温度上昇はその3倍。5分で1.0℃上昇するなら、3本なら3.0℃上昇すると考えられます。よってウが正解です。