■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【兵庫】- 社会

■目次

大問1

大問2

大問3

■大問1

世界や日本の地理に関するあとの問いに答えなさい。

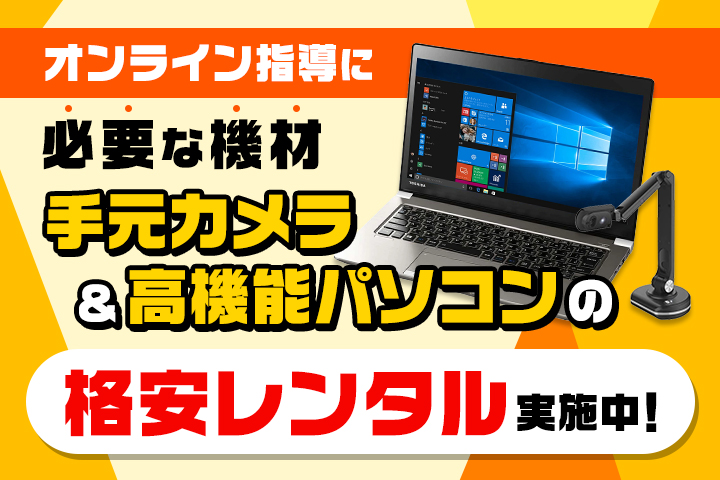

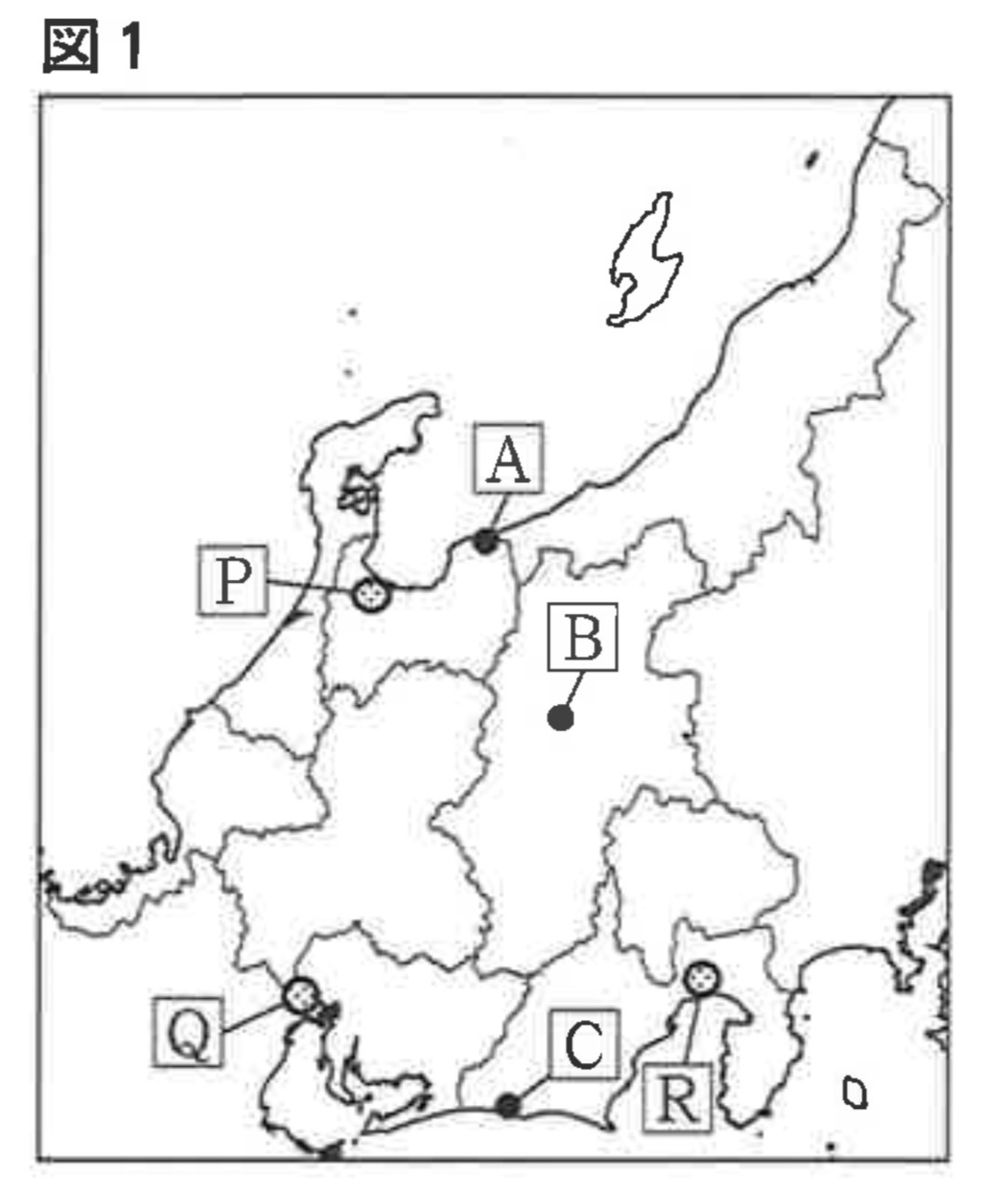

1 図1に関して、あとの問いに答えなさい。

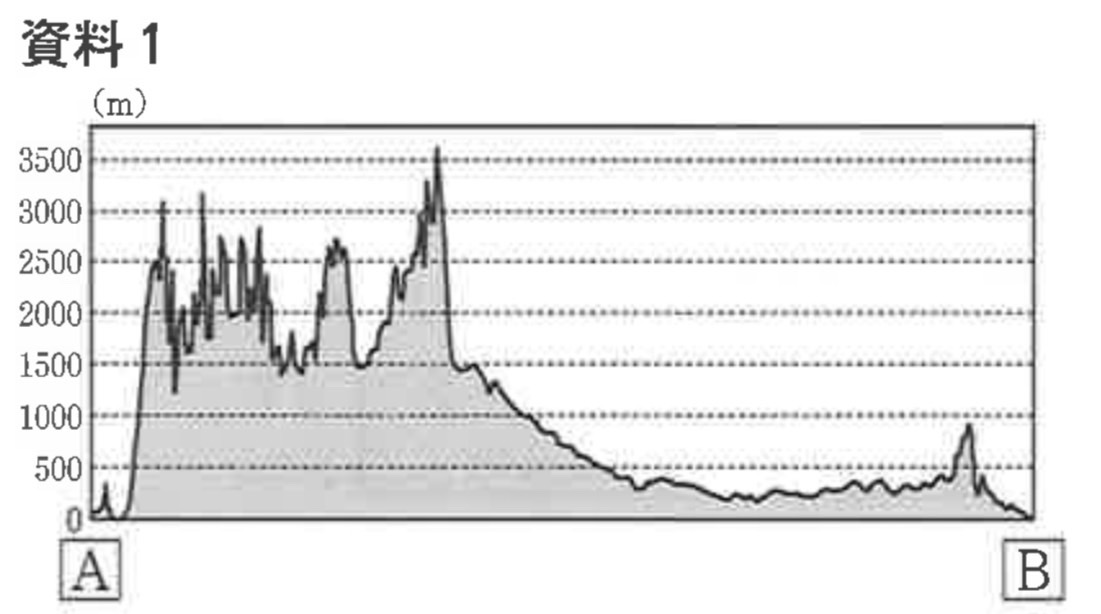

(1) 図1のA-Bの断面図である資料1について述べたあとの文のi,iiに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

Aから東に進むと高く険しいⅰ山脈がある。次に高原状のグレートプレーンズや中央平原が広がっており、この地域を流れるミシシッピ川の西側の草原はiiと呼ばれる。さらに東のアパラチア山脈を越え、 Bへと至る。

アⅰロッキー ⅱセルバ

イⅰロッキー ⅱプレーリー

ウⅰアンデス ⅱセルバ

エⅰアンデス ⅱプレーリー

解答 : イ

解説 :「Aから東に進むと高く険しいⅰ山脈がある。」北アメリカ大陸の西海岸沿いには、高く険しい山脈であるロッキー山脈が南北に連なっています。アンデス山脈は南アメリカ大陸の西側にある山脈です。「次に高原状のグレートプレーンズや中央平原が広がっており、この地域を流れるミシシッピ川の西側の草原はiiと呼ばれる。」北アメリカ大陸の中央部には広大な草原地帯が広がっています。ミシシッピ川の西側の草原はプレーリーと呼ばれます。セルバは南アメリカのアマゾン川流域の熱帯雨林を指します。

(2) 図1のP~S のうち、兵庫県西脇市(東経135度,北緯35度)を地球の正反対側に置いた地点(対せき点)として適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア P イ Q ウ R エ S

解答 : ウ

解説 :緯度(南北の位置): 元の緯度が北緯なら南緯に、南緯なら北緯に変え、数字はそのままです。兵庫県西脇市は北緯35度。 → 対蹠点は南緯35度。経度(東西の位置):東経なら西経に、西経なら東経に変えます。元の経度を180度から引きます。:兵庫県西脇市は東経135度。 → 180−135=45度なので、西経45度。したがって、対蹠点は「南緯35度、西経45度」です。図1を見ると、この位置に最も近いのは「R」の地点です。

(3) アメリカ大陸の農業と環境に関する次の問いに答えなさい。

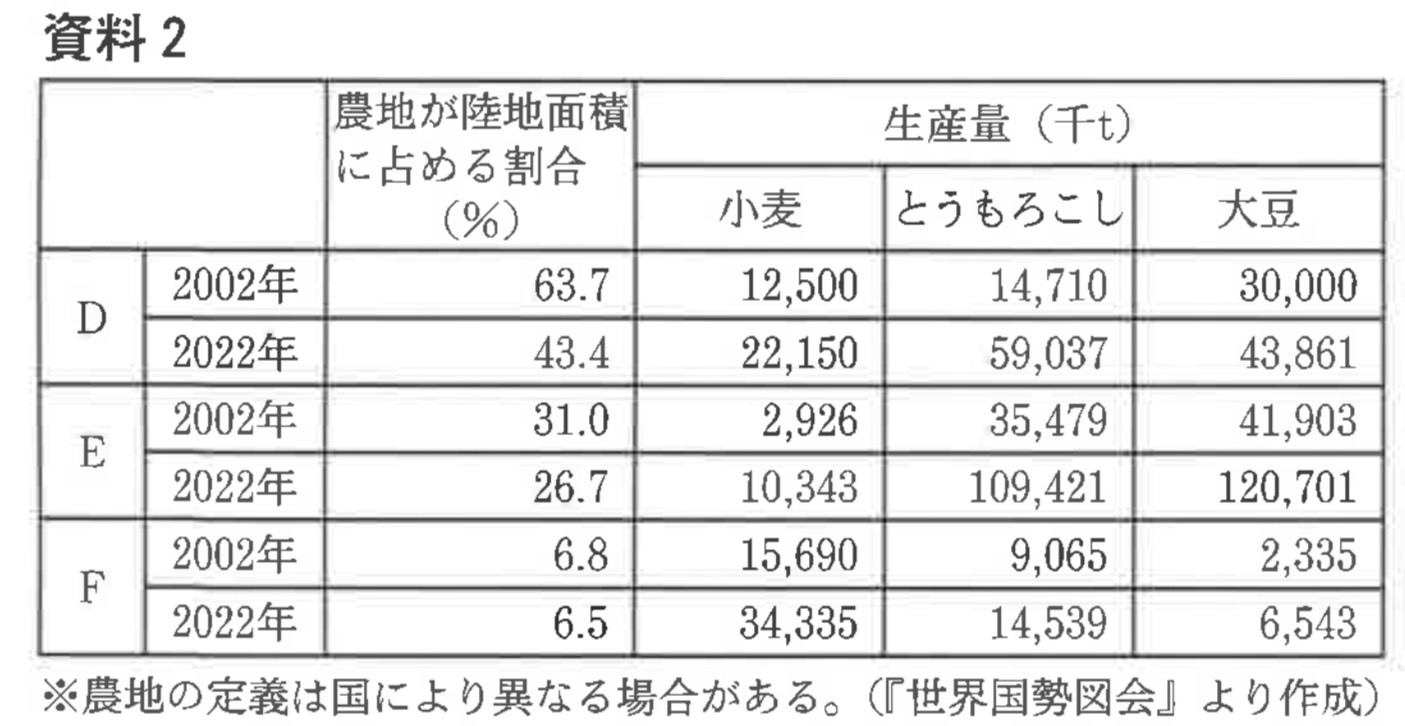

① 資料2は、2002年と2022年の農地が陸地面積に占める割合、小麦、とうもろこし、大豆の生産量を示しており、D~Fはカナダ、ブラジル、アルゼンチンのいずれかである。また、次の文あ〜うは、それぞれの国の農業について述べている。アルゼンチンを示した組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

あ 熱帯林が切り開かれ、農地や牧場に変えられている。

い パンパと呼ばれる草原地域で、穀物の栽培や肉牛の放牧が盛んである。

う 北部には非農業地が広がるが、内陸部南側の平原では穀物の栽培が盛んである。

アDーい

イDーう

ウEーあ

エEーい

オFーあ

カFーう

解答 : ア

解説 :【国の特徴と説明文の対応】あ は、熱帯林が多く、大規模な森林伐採が問題となっているブラジルの農業の特徴です。い パンパは、南アメリカ大陸のアルゼンチンにある広大な草原地帯であり、この説明はアルゼンチンの農業に一致します。う は、北部に寒冷な地域や森林地帯が広がり、南部(内陸部)で農業が盛んなカナダの農業の特徴です。【資料との対応】Eは、農地割合は中程度で、特にとうもろこしと大豆の生産量の伸びが著しいことから、ブラジル(あ)と考えられます。Fは、農地割合が非常に低い(6%台)ことから、国土の多くが非農業地であるカナダ(う)と考えられます。残ったDがアルゼンチン(い)と考えられます。

②農業と環境、エネルギー問題について述べた次の文の□に共通して入る語句を、カタカナ3字で書きなさい。

アメリカ合衆国では先端技術産業が盛んであり、例えば遺伝子組み換え技術など□テクノロジーを活用した農産物も作られている。また、ブラジルでは、さとうきびなどを原料とする□エタノールなどの□燃料で走る自動車が普及している。一方、原料の生産などのために森林を伐採することは環境問題につながるため、経済発展と自然環境の保全のバランスをとることが課題である。

解答 : バイオ

解説 :述べられている文脈より、遺伝子組み換え技術と関連する農産物、そしてブラジルで普及しているサトウキビを原料とするエタノール燃料について述べられています。これらの共通する語句として適切なのは、「バイオ」です。・遺伝子組み換え技術は、バイオテクノロジーの一部です。・サトウキビを原料とするエタノールは、バイオエタノールと呼ばれ、バイオ燃料の一種です。

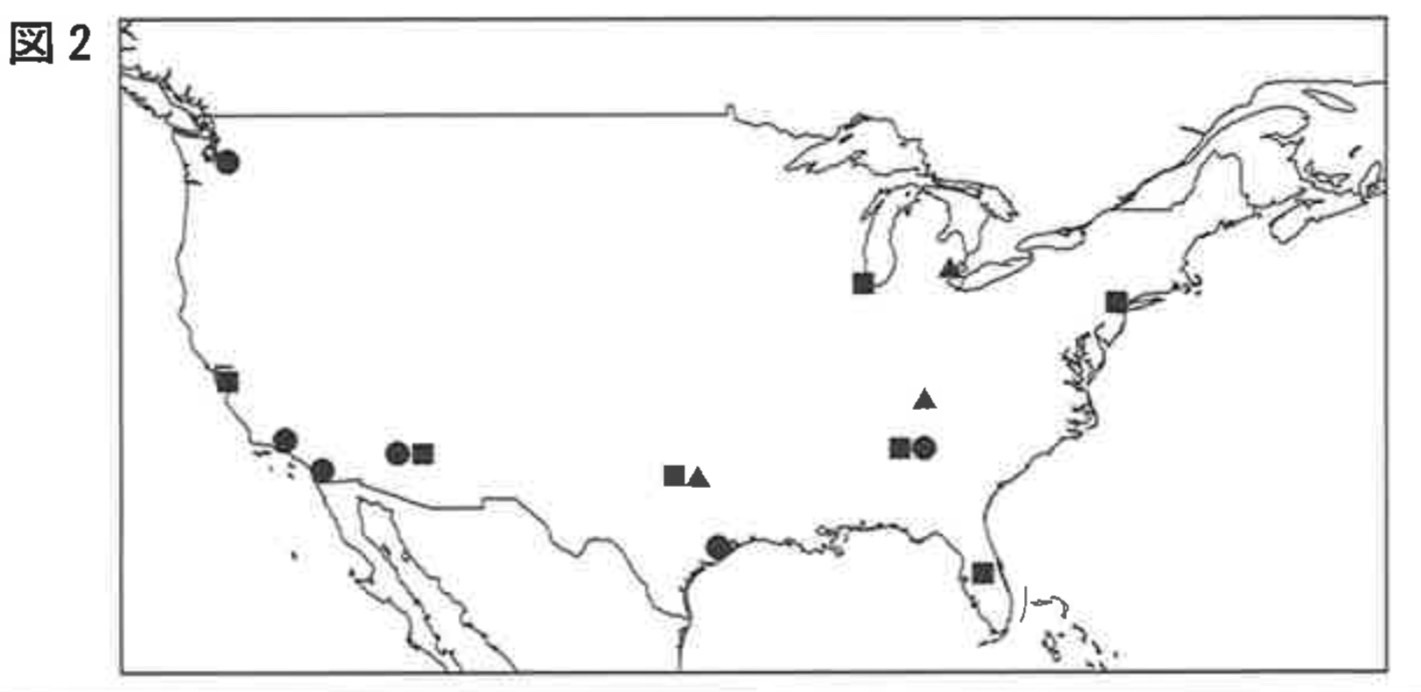

(4) 図2の、■●はアメリカ合衆国における自動車産業、航空機産業 ICT関連産業(電子機器産業など) のいずれかの産業が立地している主な場所を示したものである。また、あとの文X~Zは、いずれかの産業について述べている。ICT関連産業を示した組み合わせとして最も適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

X 先端技術産業の一つであり、アメリカ合衆国とヨーロッパ諸国で世界の市場を二分している。

Y 五大湖周辺の都市を中心に発展したが、現在はアジア諸国などとの競争が激しくなっている。

Z シリコンバレーには関連企業が集中して立地し、大学などと連携した高度な技術開発を行っている。

解答 : エ

解説 :■: カリフォルニア州のシリコンバレー(サンフランシスコ湾南部)に集中しており、これはICT関連産業(Z)の主な立地と一致します。▲: 五大湖周辺に多く分布しており、これは自動車産業(Y)の主な立地と一致します。●: 西海岸(シアトル、ロサンゼルスなど)や南部に分布しており、これは航空機産業(X)の主な立地と一致します。

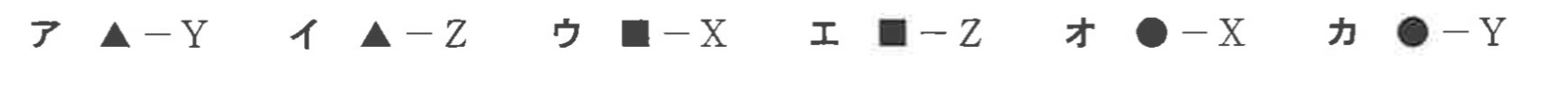

(5) 資料3は、2003年と2023年のアメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、中国の貿易について示したものである。(中略)貿易について述べたあとの文を踏まえ、メキシコとブラジルの組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア メキシコーA ブラジルーD

イ メキシコーB ブラジルーC

ウ メキシコーC ブラジルーA

エ メキシコーC ブラジルーD

オ メキシコーD ブラジルーB

カ メキシコーD ブラジルーC

解答 : エ

解説 :説明文に「南アメリカの国々も経済協力のための協定を結び、近年は中国などとも貿易を活性化するための会合を重ね、経済的な関係を深めている」とあります。2023年の図を見ると、中国 → D となっており、これはDの輸入額第1位が中国であることを意味します。ブラジルは中国との貿易が非常に活発な国です。また、D → アルゼンチン となっており、これはアルゼンチンの輸入額第1位がDであることを意味します。ブラジルはアルゼンチンの最大の貿易相手国の一つです。これらの理由から、Dはブラジル で確定です。したがって、メキシコはCとなります。

2 図1に関して、あとの問いに答えなさい。

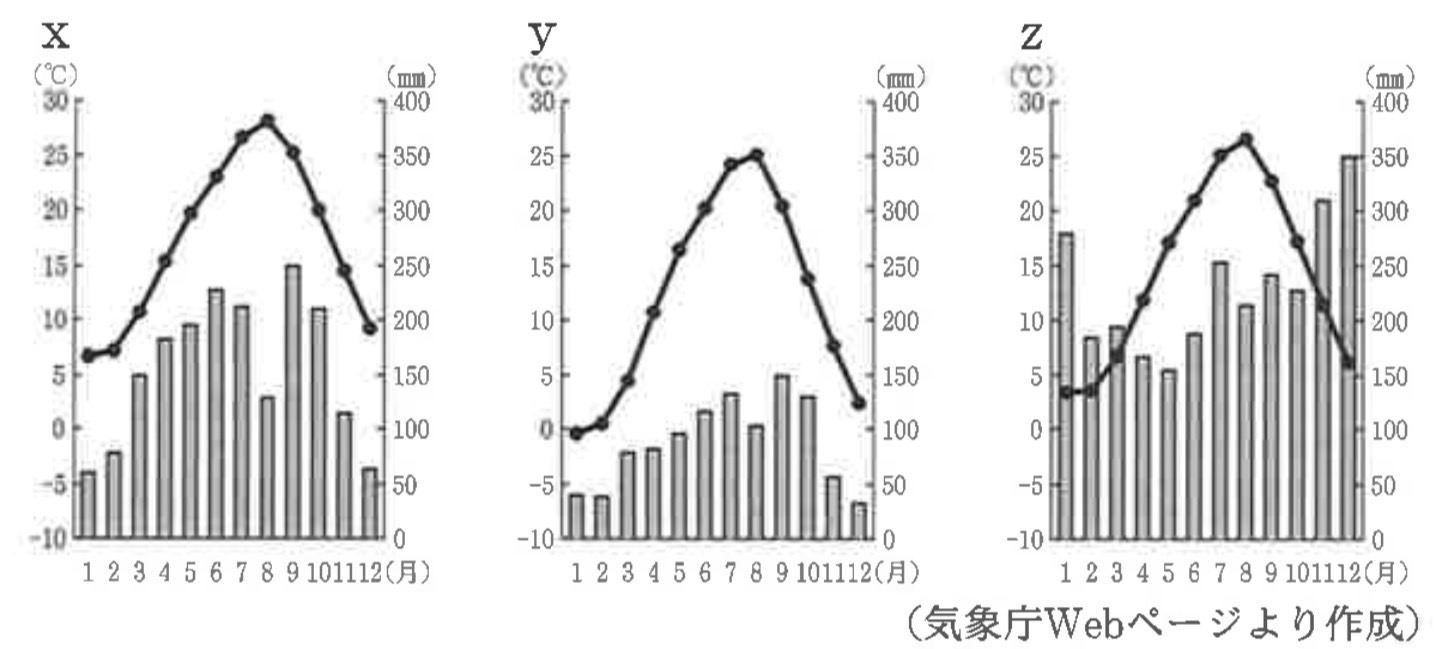

(1) 次のx~zのグラフは、図1のA~Cのいずれかの地点の月ごとの気温と降水量を示している。A~Cとx~zの組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア A-x B-y C-z

イ A-x B-z C-y

ウ A-y B-x C-z

エ A-y B-z C-x

オ A-z B-x C-y

カ A-z B-y C-x

解答 : カ

解説 :【地点とグラフの対応付け】地点A(日本海側): 冬の降水量が多いという特徴から、グラフzが最も適切です。地点B(内陸): 冬の寒さが厳しく、年間を通して降水量が比較的少ないという特徴から、グラフyが最も適切です。地点C(太平洋側): 冬は比較的晴れて乾燥し、夏に降水量が多いという特徴から、グラフxが最も適切です。したがって、組み合わせは「A-z、B-y、C-x」となります。

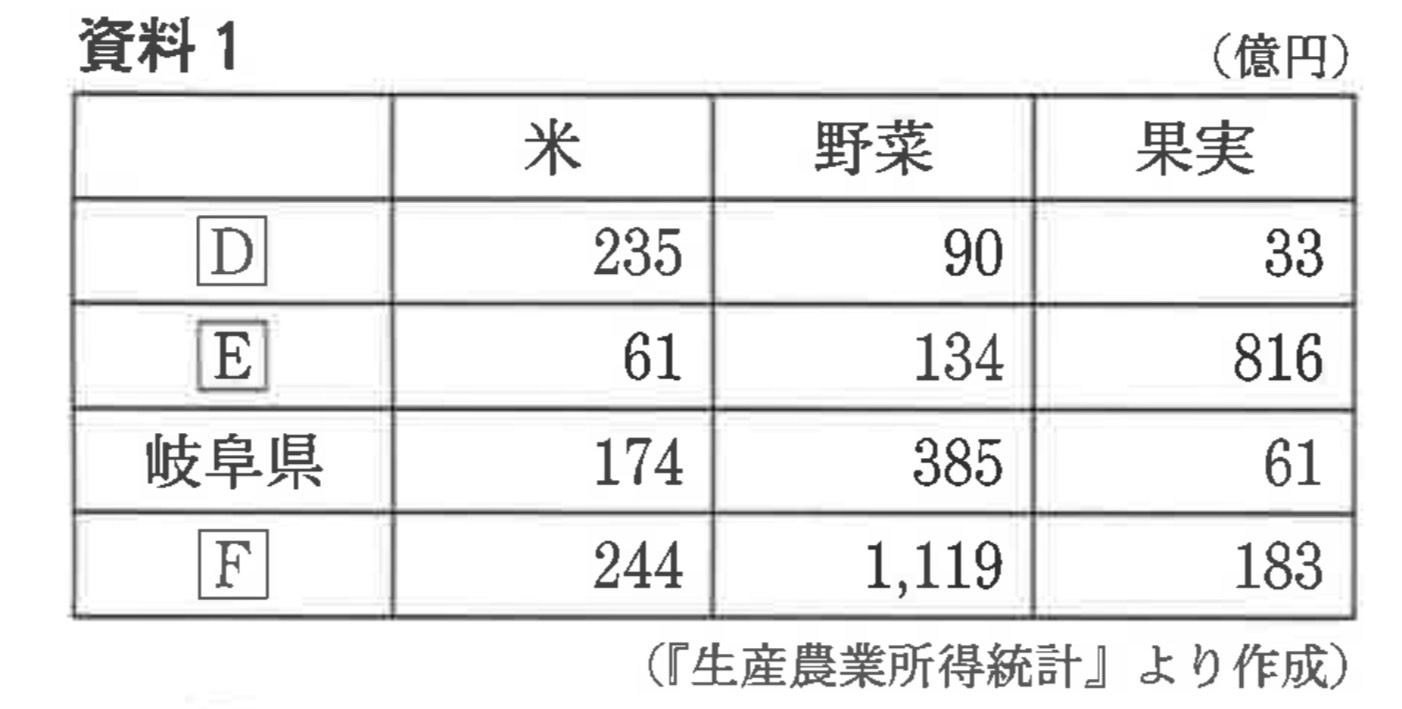

(2) 資料1は、石川県,山梨県,岐阜県,愛知県の2022年の米、野菜、果実の産出額を示している。また、資料2は、2022年のキャベツ、レタス、ぶどうの収穫量が多い4県を示している。Eといの組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア E-石川県 い-キャベツ

イ E-石川県 い-レタス

ウ E-山梨県 い-ぶどう

エ E-山梨県 い-レタス

オ E-愛知県 い-キャベツ

カ E-愛知県 い-ぶどう

解答 : エ

解説 :資料1(産出額)より、Eは果実の産出額(816億円)が圧倒的に高い。これは山梨県の「ぶどう」や「もも」の生産が盛んであることと一致します。資料2(収穫量ランキング)より、資料1でEが山梨県と分かったので、資料2の「う」の1位がE(山梨県)であることから、「う」は山梨県が日本一の生産量を誇るぶどうだと特定できます。残りの「あ」(キャベツ)と「い」(レタス)のうち、「い」は1位が長野県です。長野県はレタスの生産量が全国トップなので、「い」はレタスだと特定できます。これらのことから、Eは山梨県、「い」はレタスとなります。

(3) 図1の地域 P~Rと、その特徴について述べた次の文a~cについて、その組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

a 川に挟まれた低地を堤防で囲んだ輪中で、稲作などが行われている。

b 雪解け水を利用した水力発電に支えられ、アルミニウム工業が発展した。

c 豊富な木材、湧き水をいかした製紙・パルプ工業が盛んである。

ア P-a Q-b R-c

イ P-a Q-c R-b

ウ P-b Q-a R-c

エ P-b Q-c R-a

オ P-c Q-a R-b

カ P-c Q-b R-a

解答 : ウ

解説 :a:「輪中(わじゅう)」は濃尾平野(Q)で発達しました。b:「雪解け水を利用した水力発電」と「アルミニウム工業」は北陸地方(P)で盛んでした。c:「豊富な木材」と「湧き水」、「製紙・パルプ工業」は静岡県(R)で発展しました。したがって、組み合わせはP-b, Q-a, R-cとなります。

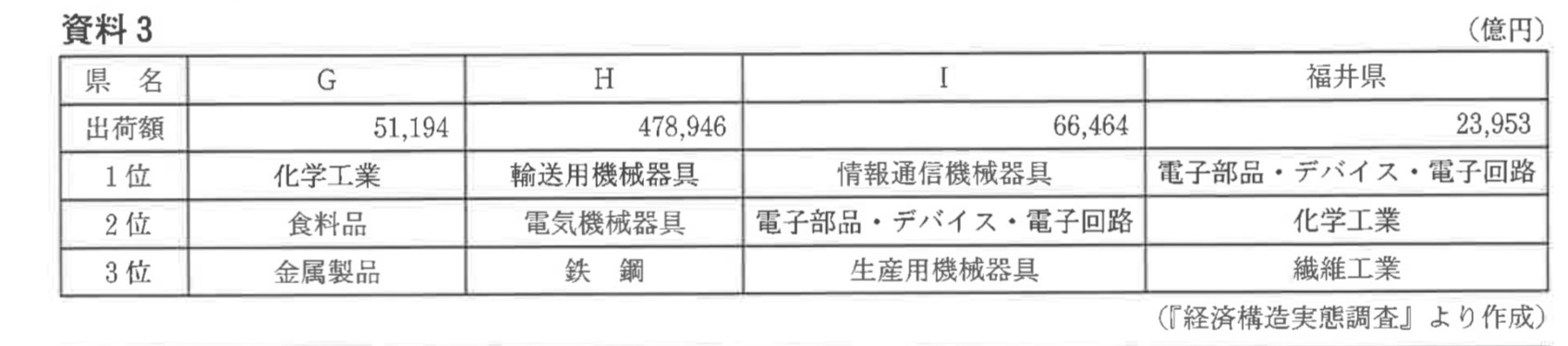

(4) 資料3は、新潟県,福井県,長野県、愛知県における2022年の製造品出荷額と、出荷額の多い産業上位3位までを示している。また、あとの文か〜けは、それぞれの県の産業について述べている。長野県を示した組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

か 製糸業が盛んな地域であったが、現在は豊富な水をいかした時計やカメラなどの生産が盛んである。

き くぎなど金物加工の伝統技術をいかし、スプーンなど金属食器の生産が盛んである。

く 自動車工業が盛んであり、完成した製品は専用の大型船で国内外に出荷されている。

け 冬の農家の副業として始まった眼鏡枠づくりが盛んで、国内生産の大部分を占めている。

ア G-か イ G-き ウ H-く エ H-け オ I-か カⅠ-け

解答 : オ

解説 :H: 出荷額が圧倒的に高く、1位が「輸送用機械器具」(自動車など)なので、愛知県。G: 1位が「化学工業」、2位が「食料品」、3位が「金属製品」。これは新潟県の特徴。I: 1位が「情報通信機械器具」、2位が「電子部品」。これは長野県の特徴。か: 「製糸業」から「時計やカメラ(精密機械)」への転換は長野県の代表的な産業変化。き: 「金属食器」は新潟県(燕三条)。く: 「自動車工業」と「専用船出荷」は愛知県。け: 「眼鏡枠づくり」は福井県。したがって、長野県は「I」であり、その特徴は「か」です。

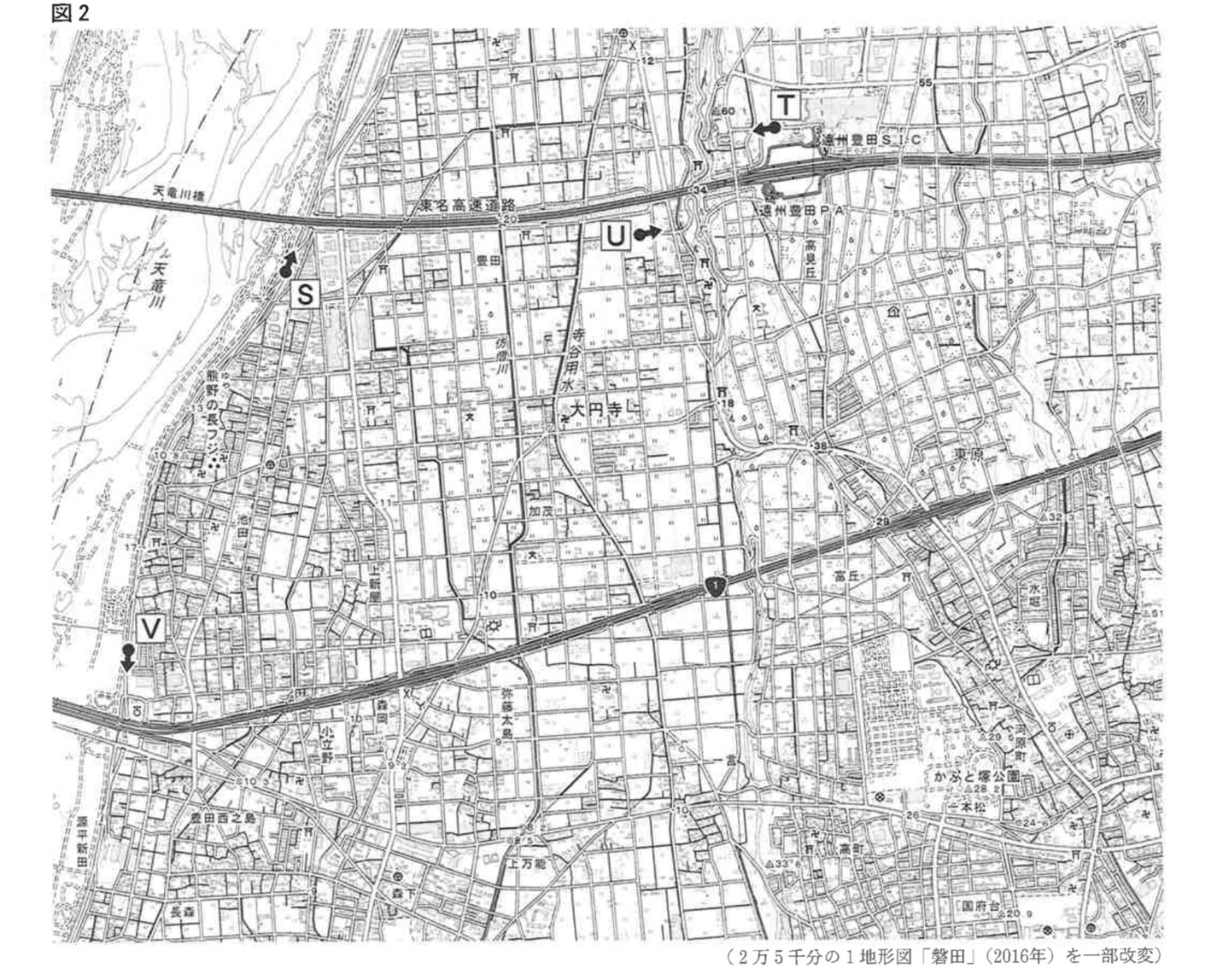

(5) 図2を見て、あとの問いに答えなさい。

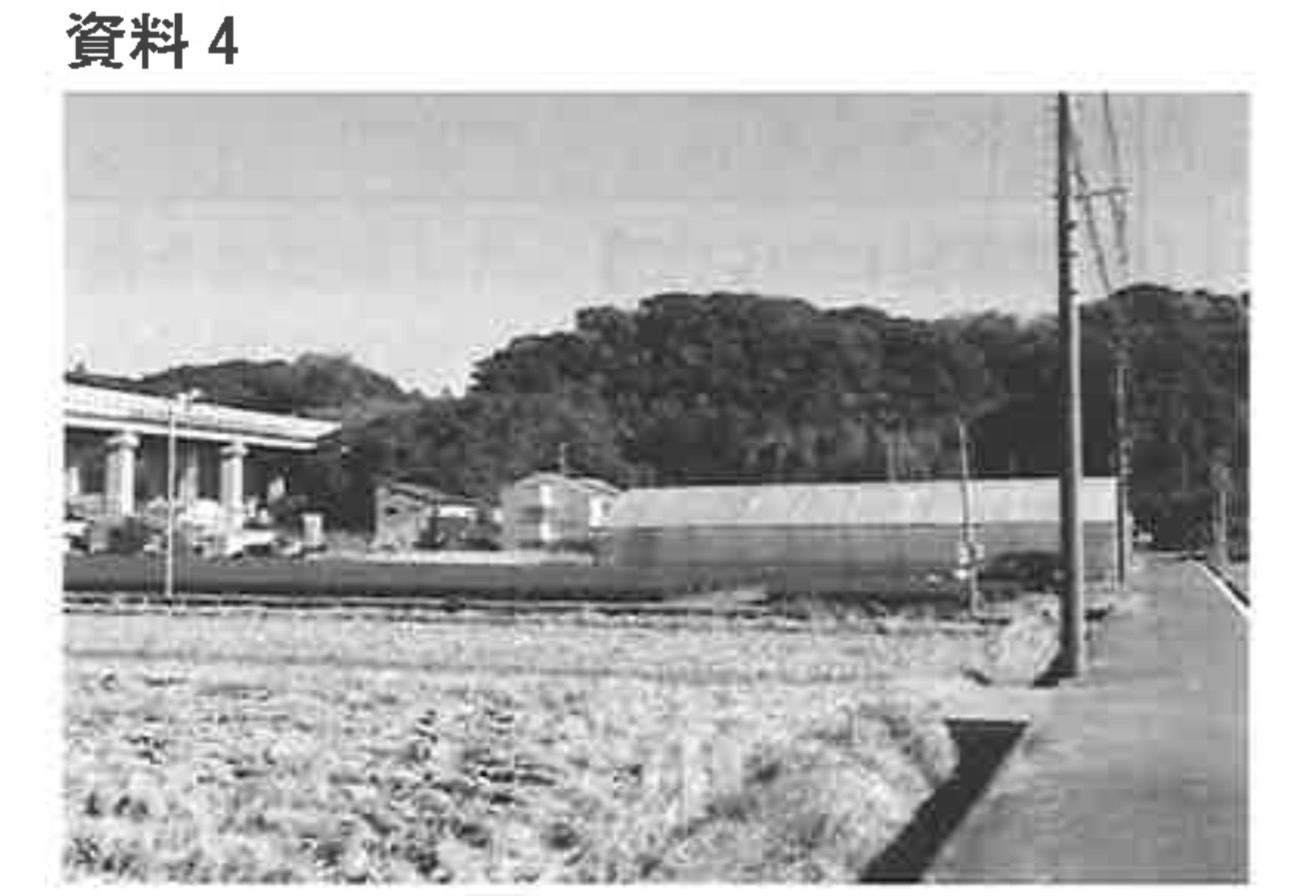

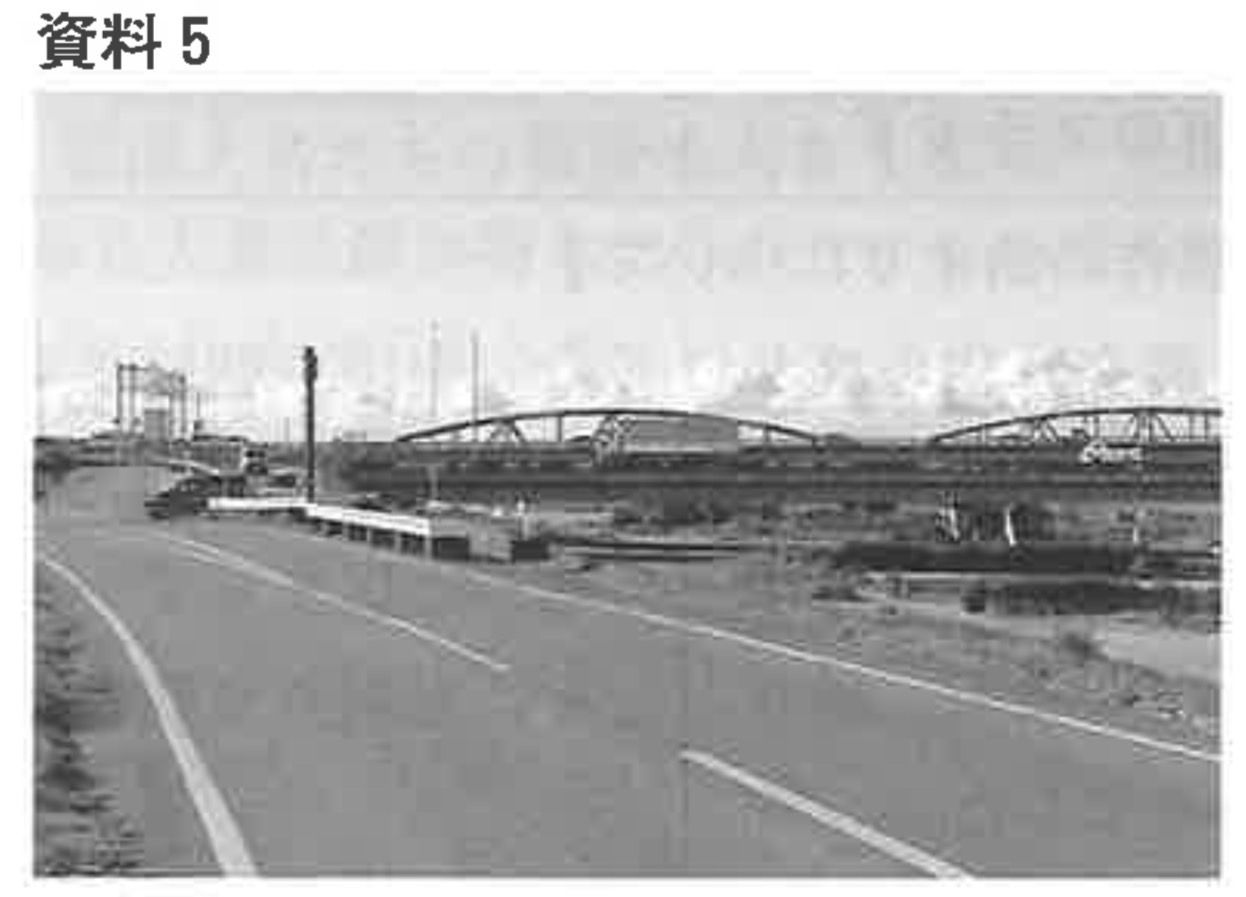

①資料4,5は、図2のS~V のいずれかの地点から矢印の方向に撮影されたものである。撮影地点の組み合わせとして適切なものを、あとのア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア資料4-T 資料5-S

イ資料4-T 資料5-V

ウ資料4-U 資料5-S

工資料4-U 資料5-V

解答 : エ

解説 :資料4では、畑やビニールハウス、その奥に丘陵地が見える開けた場所を写しています。U地点は矢印の方向に開けた空間が広がっている可能性があり、写真の風景と最もよく合致します。資料5では、川を渡る大きな橋を写しています。V地点は写真に写っている橋の形も地図上の道路と一致しており、V地点から矢印の方向に撮影されたものと考えられます。

② この地域について述べた次の文の下線部ア〜エのうち、図2から読み取れることとして適切でないものを1つ選んで、その符号を書きなさい。

大円寺には、この地を流れる寺谷用水の開設に尽力した平野重定の墓所があり、毎年、寺谷用水祭が行われている。ア大円寺の西隣を寺谷用水が流れており、イ寺の周辺には水田と住宅地がある。寺の南側にある道を東に進むと丁字形の交差点があり、その突き当たりに神社がある。交差点を南方向に折れると、道路は緩やかに曲がっている。道路沿いのウ東原地区には茶畑や果樹園がある。この道路をそのまま進むと立体交差の交差点があり、エ上には東名高速道路が通っている。立体交差を通り過ぎ、東側にある図書館では、この地の歴史に関わる資料を読むことができる。

解答 : エ

解説 :ア:図2を見ると、大円寺のすぐ西側に「寺谷用水」と記された水路が流れています。この記述は図から読み取れるため、適切です。イ:大円寺の周辺には、水田を示す記号と家屋が密集した住宅地が描かれています。この記述は図から読み取れるため、適切です。ウ:図2に「東原」という地名があり、茶畑や果樹園を示す記号がみられます。エ:「立体交差を通り過ぎ、東側にある図書館」という部分を見ると、立体交差の東側に図書館があるように記述されています。図2をよく見ると、立体交差から少し東に進んだ位置に「図書館」という施設記号はありません。

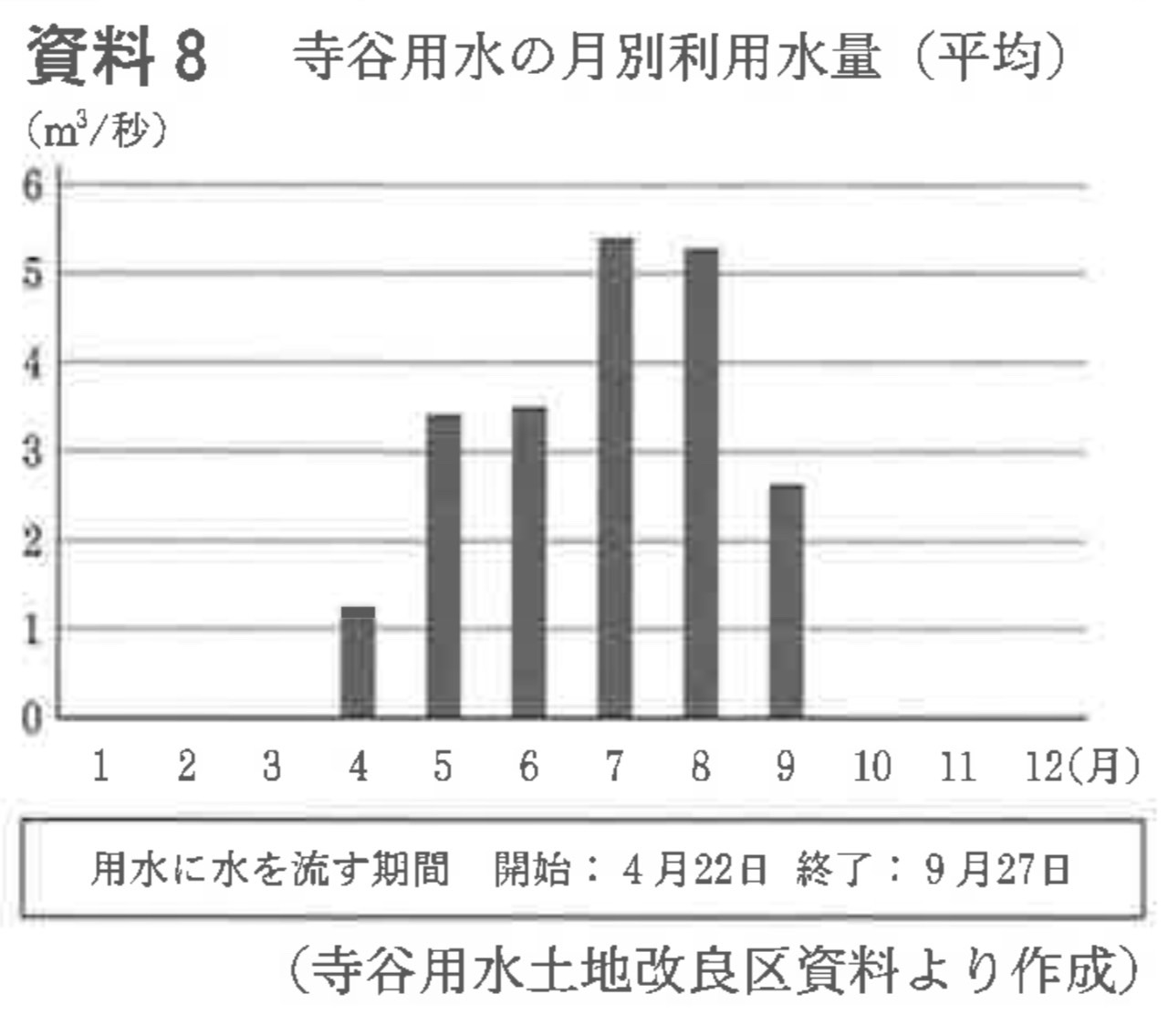

③ 資料6は、図2の寺谷用水の水路の写真である。また、資料7,8は寺谷用水に関わる資料である。あとの文を読み、 i, ii に入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

天竜川は流れが速く水量も豊富なことから流域で水害が頻繁におこった。人々はiことで水害を防ぐとともに、川の水を利用するために寺谷用水を整備した。資料8をみると、この用水は、利用水量が時期により変動していることから、必要な水量を調節しながら ii として利用されていることがわかる。

ア i 堤防を築く ii 農業用水

イ i 堤防を築く ii 工業用水

ウ i ため池を造る ii 農業用水

エ i ため池を造る ii 工業用水

解答 : ア

解説 :ⅰ:資料7によると、「天竜川の堤防とそれに交差して木製の水路を設けた」とあり、水害を防ぐために堤防を築いたことが示唆されています。したがって、ⅰには「堤防を築く」が入るのが適切です。ⅱ:資料8は「寺谷用水の月別利用水量」を示しています。グラフを見ると、水が流れる期間は4月から9月で、特に田植えや稲の生育期である5月から8月に利用水量が急増しています。資料7にも「約2万石の水田を潤しました」とあることから、寺谷用水は主に水田に水を供給する目的で使われていたことがわかります。したがって、iiには「農業用水」が入るのが適切です。

■大問2

II 歴史に関するあとの問いに答えなさい。

1 ひかりさんのクラスでは、「日本の世界との関わり」というテーマで班ごとにまとめた内容を発表した。(中略)

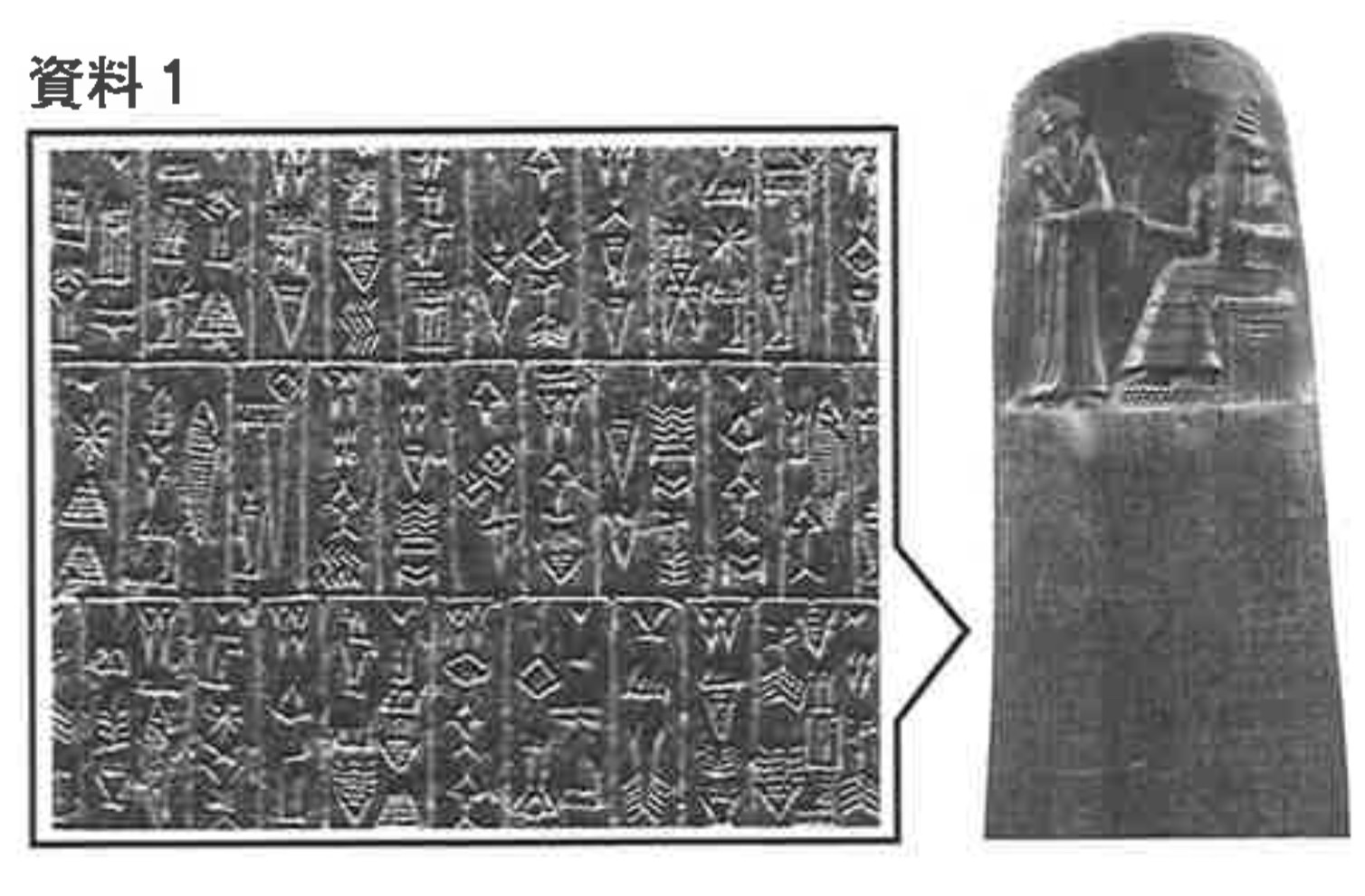

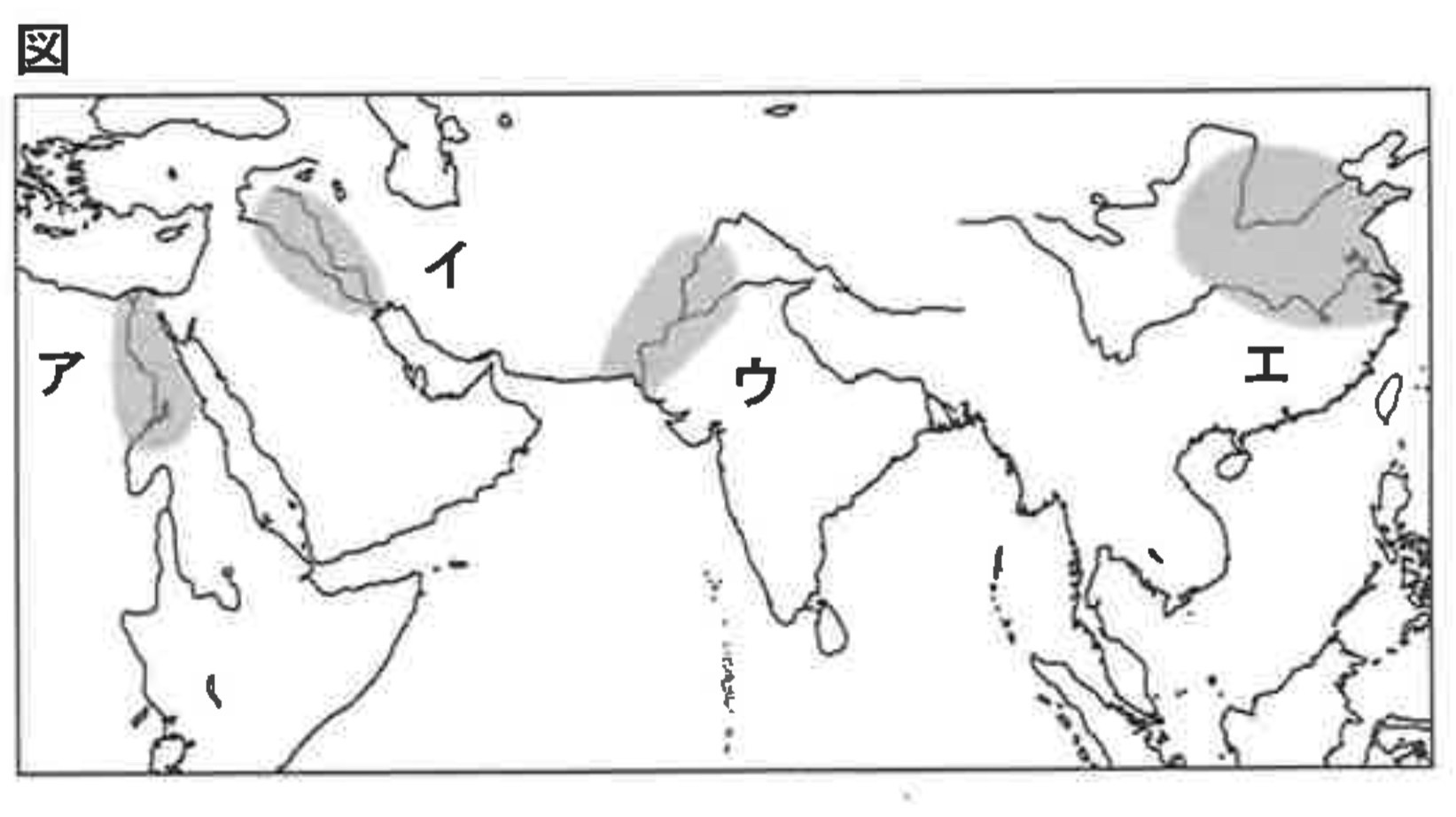

(1) A班のスライドの下線部に関して、この時代にはアジアやアフリカの大河流域で古代文明がおこった。資料1の文字が使用された文明の中心地域として適切なものを、図のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

解答 : イ

解説 :資料1は、楔形文字が刻まれた石板です。楔形文字は、古代メソポタミア文明で使われた文字です。ア: ナイル川流域。古代エジプト文明が栄えた地域です。イ: チグリス川とユーフラテス川の流域。メソポタミア文明が栄えた地域です。ウ: インダス川流域。インダス文明が栄えた地域です。エ: 黄河と長江の流域。中国文明が栄えた地域です。

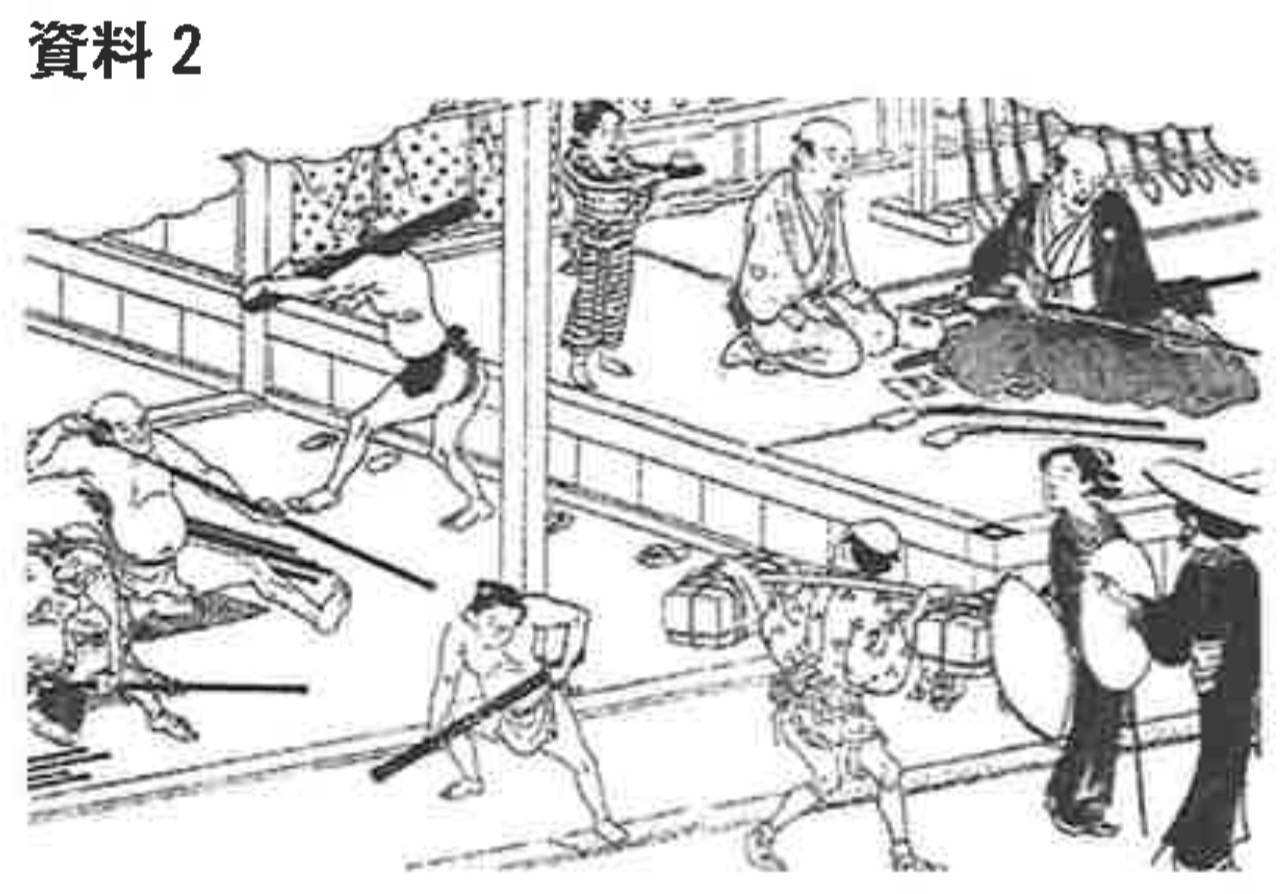

(2) B班のスライドに関して、次の文の ⅰ~ⅲ に入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

資料2は、1543年にⅰに伝来した鉄砲に関係する資料である。堺の様子を描いたこの資料からは、ii ことが分かる。鉄砲の伝来は、戦国大名たちの戦術を大きく変え、全国統一の動きが加速した。また、この貿易によって日本から大量の銀が持ちだされた。なかでも2007年に世界遺産に登録されたⅲ銀山は、当時国内最大の産地であった。

アⅰ対馬 ⅱ国内でも鉄砲の生産が行われていた ⅲ石見

イⅰ対馬 ⅱ南蛮人から鉄砲を購入していた ⅲ石見

ウⅰ対馬 ⅱ南蛮人から鉄砲を購入していた ⅲ佐渡

エⅰ種子島 ⅱ国内でも鉄砲の生産が行われていた ⅲ石見

オⅰ種子島 ⅱ南蛮人から鉄砲を購入していた ⅲ佐渡

カⅰ種子島 ⅱ国内でも鉄砲の生産が行われていた ⅲ佐渡

解答 : エ

解説 :ⅰ:鉄砲は1543年にポルトガル人によって種子島に伝えられました。ⅱ:資料2は、堺の様子を描いた絵です。絵の中には、鉄砲を構えている人や、鉄砲の試し打ちをしているような様子が描かれており、国内でも鉄砲の生産が行われていたことがわかります。ⅲ:戦国時代から江戸時代にかけて、日本最大の銀山として栄え、2007年に世界遺産に登録されたのは石見銀山です。

(3) C班のスライドに関して、この時期のできごとについて述べた文P~Rについて、古いものから順に並べたものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

P 比叡山に天台宗の総本山となる寺院が建立された。

Q 仏教の力によって国家を守る考えのもと、都に大仏が造立された。

R 現存する世界最古の木造建築とされる寺院が建立された。

ア P-Q-R

イ P-R-Q

ウ Q-P-R

エ Q-R-P

オ R-P-Q

カ R-Q-P

解答 : カ

解説 :P: 平安時代初期の807年に最澄が延暦寺を創建したことを指します。Q: 奈良時代の752年に聖武天皇の命で東大寺の大仏が完成したことを指します。R: 飛鳥時代の607年頃に聖徳太子が法隆寺を建立したことを指します。これらの年代を古い順に並べると、R → Q → Pとなります。

(4) D班のスライドに関して、次の問いに答えなさい。

①「」に入る名前を漢字で書きなさい。

② この時期のできごとについて述べた文として最も適切なものを、次のア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 戦乱が全国に広まり、家来が主人に打ち勝つ下剋上の風潮が広がった。

イ 困窮した御家人の救済をはかるために、徳政令が出された。

ウ 全国の大名を統制するために、武家諸法度が定められた。

エ 大陸からの攻撃に備え、九州北部に防人がおかれ、山城や水城が築かれた。

解答 : ①北条時宗 ②イ

解説 :①「」に入る名前は北条時宗です。②ア:下剋上の風潮が広がったのは、元寇より後の戦国時代のことです。イ:御家人たちは元の襲来によって多大な犠牲を払いましたが、恩賞が少なく、困窮しました。そのため、鎌倉幕府は御家人の土地を元に戻すための徳政令を出して救済を図りました。この記述は元寇後の社会の変化を説明しているため、適切です。ウ:武家諸法度が定められたのは、江戸時代のことです。エ:防人がおかれ、山城や水城が築かれたのは、元寇より前の大和朝廷〜奈良時代にかけてのことです。

(5) E班のスライドに関して、次の文のⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

将軍徳川家光は、九州のキリスト教徒の百姓などがおこした島原・天草一揆をしずめたのち、ⅰ船の来航を禁止した。次いで、平戸のⅱ商館を長崎の出島に移した。これ以降、キリスト教の布教にかかわらなかったⅱ・中国に長崎での貿易を許した。

アⅰポルトガル ⅱオランダ

イⅰポルトガル ⅱイギリス

ウⅰスペイン ⅱオランダ

エⅰスペイン ⅱイギリス

解答 : ア

解説 :ⅰ:島原・天草一揆後、幕府はキリスト教の布教に熱心だったポルトガル船の来航を禁止しました。ⅱ:当時、日本との貿易を続け、キリスト教の布教には関わらなかったのはオランダです。平戸にあったオランダ商館は、この後に出島に移されました。

(6) ひかりさんは、A班~E班のスライドを年代順に並べ替えました。古いものから順に並べたものを、次のア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア A-B-C-D-E

イ A-B-D-C-E

ウ A-C-B-D-E

エ A-C-D-B-E

オ A-D-B-C-E

カ A-D-C-B-E

解答 : エ

解説 :A班 (稲作の始まり): 縄文時代〜弥生時代。B班 (南蛮貿易): 戦国時代〜安土桃山時代。C班 (遣隋使・遣唐使): 飛鳥時代〜奈良時代。D班 (元寇): 鎌倉時代。E班 (鎖国): 江戸時代。これを年代順に並べると A → C → D → B → E となります。

22次の文は、「近代以降の日本のあゆみ」について学習しているのぞみさんと先生の会話の一部分である。あとの問いに答えなさい。

のぞみ:最近、明治時代のa自由民権運動について調べています。これは日本の民主的な政治をめざす動きですよね。

先生:そうですね。自由民権運動は、人々の自由と権利を求める運動です。この運動では、1881年に自由党を結成するとともに党首となった Aらが重要な役割を果たしました。

のぞみ: 先人たちの努力があってこそ、b憲法や国会ができたのですね。でも、それだけで民主的な政治が進んだのでしょうか。

先生: 良いことに気がつきましたね。国会は開設されましたが、すべての人々が政治に参加できるわけではありませんでした。民主的な政治を求める運動が本格化したのは、大正時代に入ってからです。

のぞみ: どんな運動だったのですか。

先生:c大正デモクラシーといって、普通選挙の確立や政党内閣の実現など、民主的な制度改革を求める運動でした。これによって、人々の政治参加が進みました。

のぞみ: こうした動きは、戦後の日本にも引き継がれたのですか。

先生:そうですね。教育や経済、d選挙制度などで民主的な改革が進みました。その基盤をもとに、1950年代からのe高度経済成長期には、国民の生活水準も大きく向上しました。

のぞみ:池田勇人内閣が経済のスローガンにかかげた B の政策は有名ですね。民主的な政治の進展と経済の発展は相互に影響し合い、日本の社会をより良い方向に導いたのですね。

先生:そうですね。しかし、高度経済成長期には、さまざまな社会問題も発生しました。ぜひそういった点も調べてみてください。

(1) 下線部に関して、国会開設に向けた動きについて述べた文P~Rについて、古いものから順に並べたものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

P イギリスのような議会政治をめざして立憲改進党が結成された。

Q 民撰議院設立の建白書が政府に提出された。

R 太政官制を廃止して内閣制度が創設された。

アP-Q-R

イ P-R-Q

ウ Q-P-R

エ Q-R-P

オ R-P-Q

カ R-Q-P

P イギリスのような議会政治をめざして立憲改進党が結成された。

Q 民撰議院設立の建白書が政府に提出された。

R 太政官制を廃止して内閣制度が創設された。

アP-Q-R

イ P-R-Q

ウ Q-P-R

エ Q-R-P

オ R-P-Q

カ R-Q-P

解答 : ウ

解説 :P: これは、大隈重信が1882年に結成した政党です。Q: これは、1874年に板垣退助らが提出したもので、自由民権運動の始まりとされています。これが3つの中で最も古い出来事です。R: これは、1885年に伊藤博文を初代内閣総理大臣として内閣制度が始まったことです。よって古い順は Q → P → R となります。

(2) 会話文中のAに入る名前を漢字で書きなさい。

解答 : 板垣退助

解説 :日本の歴史において、自由民権運動を主導し、日本初の政党である自由党を結成してその党首となった人物は、板垣退助です。彼は「民撰議院設立の建白書」を提出したことでも知られ、自由と権利を求める運動の中心的な存在でした。

(3) 下線部bに関して、大日本帝国憲法について述べた次の文X、Yについて、その正誤の組み合わせとして適切なものを、あとのア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

X 国民の言論・出版・集会・結社などの自由は、法律の範囲内で認められた。

Y 帝国議会は貴族院、衆議院の二院制により成立すると定められた。

ア X-正 Y-正

イ X-正 Y-誤

ウ X-誤 Y-正

エ X-誤 Y-誤

解答 : ア

解説 :X:これは大日本帝国憲法の特徴を正しく述べています。大日本帝国憲法では、国民の権利は「臣民ノ権利」と呼ばれ、法律の定める範囲内でのみ認められていました。したがって、文Xは正しいです。Y:大日本帝国憲法第33条で、帝国議会が貴族院と衆議院の二院から構成されることが規定されています。したがって、文Yも正しいです。

(4) 下線部cに関して、次の文のⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

女性解放を主張して青鞜社をつくったⅰらは、第一次世界大戦後には政治活動の自由などを求める運動をおこした。政治学者の吉野作造はⅱ主義をとなえ、政党内閣の確立と参政権の拡大を主張した。

ア ⅰ平塚らいてう ⅱ民主

イ ⅰ平塚らいてう ⅱ民本

ウ ⅰ樋口一葉 ⅱ民主

エ ⅰ樋口一葉 ⅱ民本

解答 : イ

解説 :ⅰ:女性解放を主張して青鞜社を設立した人物は、平塚らいてうです。ⅱ:大正デモクラシーの時期に、吉野作造が唱えたのは民本主義です。これは、国民が政治の主体であるという考え方で、「民主主義」とほぼ同じ意味で使われましたが、吉野作造は天皇主権の概念と矛盾しないように「民本主義」という言葉を使いました。

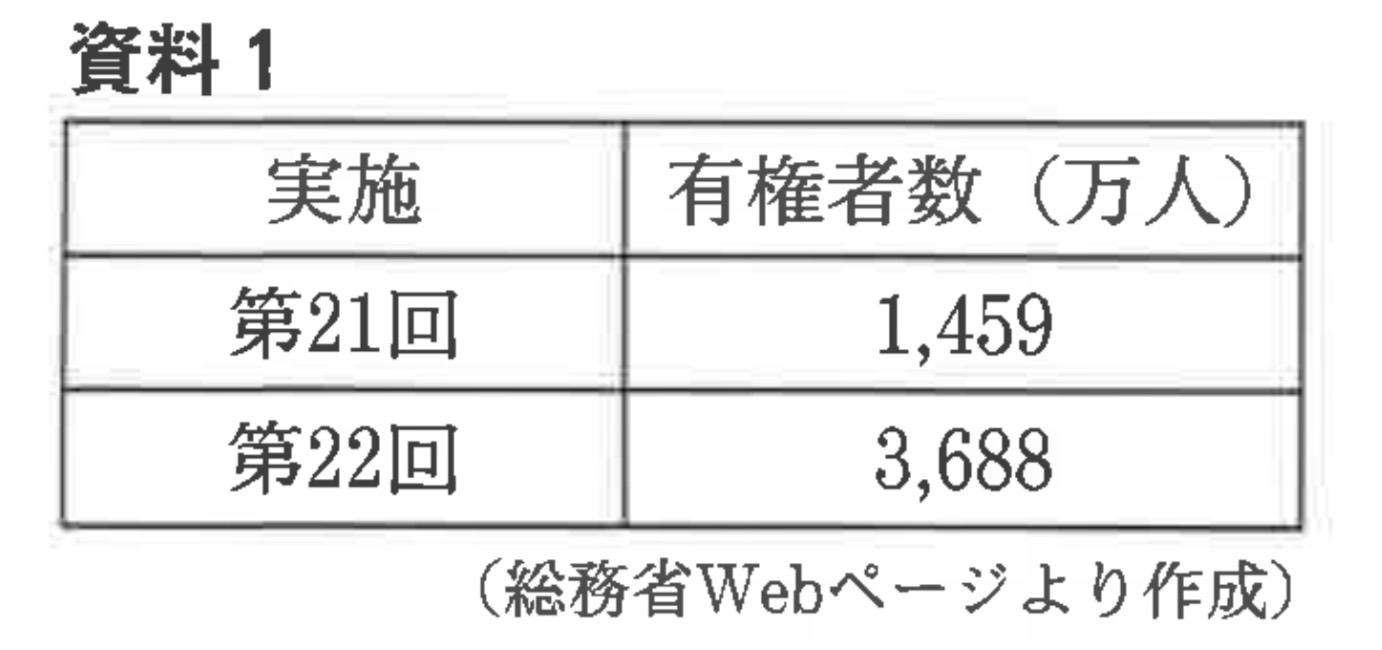

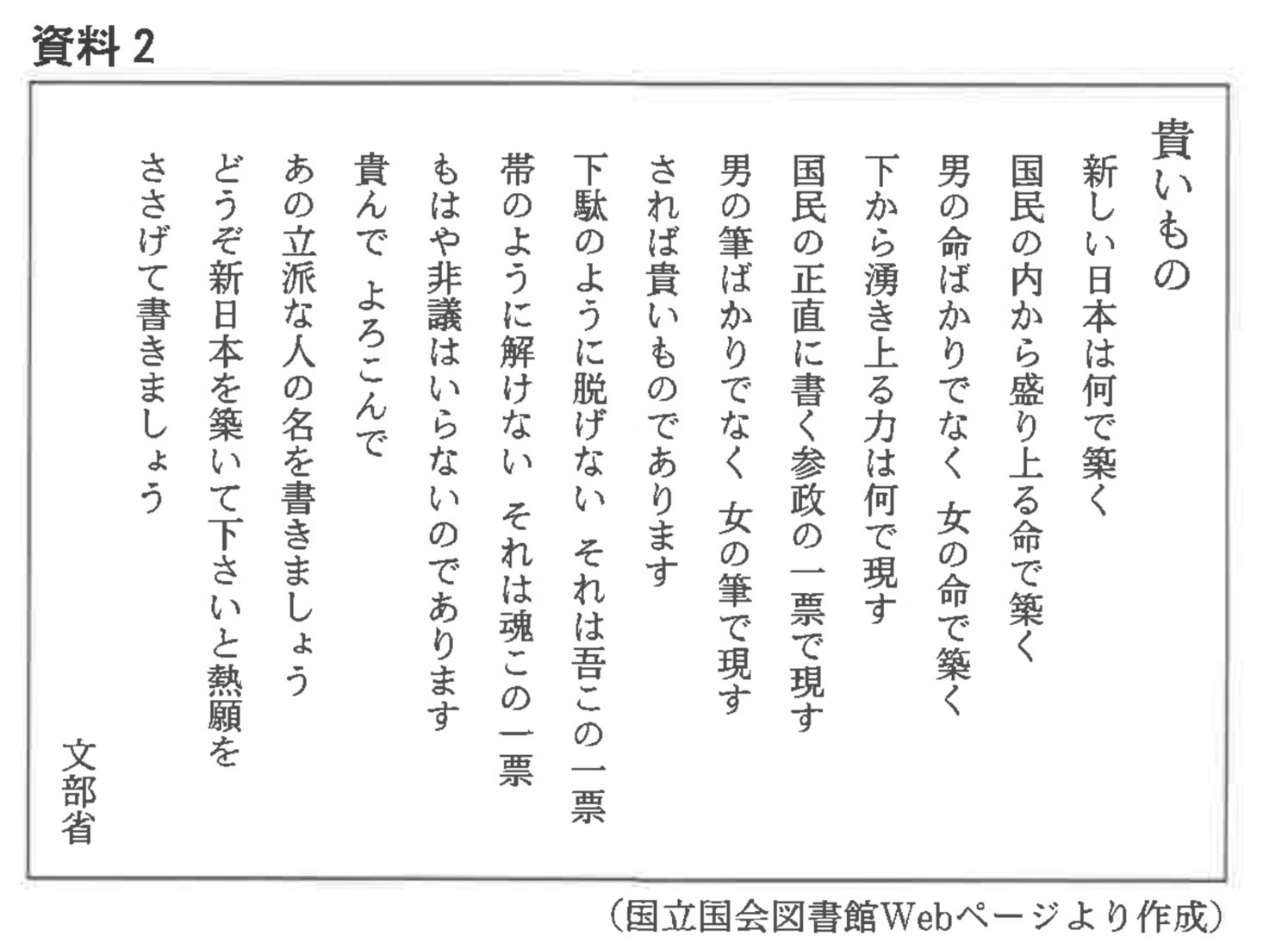

(5) 下線部dに関して、資料1は第21回、第22回の衆議院議員総選挙の有権者数を示したものである。(中略)資料1~3を踏まえ、次の文の ⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア〜エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

資料2は、ⅰ衆議院議員総選挙で使用された選挙ポスターであり、この総選挙ではⅱが認められていたことがわかる。

ア ⅰ第21回 ⅱ男子のみに選挙権、被選挙権

イ ⅰ第21回 ⅱ男女に選挙権,被選挙権

ウ ⅰ第22回 ⅱ男子のみに選挙権、被選挙権

エ ⅰ第22回 ⅱ男女に選挙権,被選挙権

解答 : エ

解説 :【資料1】第21回から第22回総選挙で有権者数が大幅に増えていることから、第22回総選挙で普通選挙が実施され、女性にも選挙権が与えられたと考えられます。【資料2】ポスターの「男の筆ばかりでなく女の筆で現す」といった表現から、女性も選挙に参加できるようになったことがわかります。【資料3】写真には、議場にいる議員の中に女性議員の姿が確認できます。これらの資料を総合すると、女性が選挙に参加できるようになった第22回総選挙と、それに伴う変化を描写していることがわかります。

(6) 会話文中の B に入る語句を漢字4字で書きなさい。

解答 : 所得倍増

解説 :池田勇人内閣は、1960年から1964年にかけて存在し、その経済政策の柱として「国民所得倍増計画」を掲げました。これは、10年後の国民総生産(GNP)を2倍にすることを目標としたもので、当時の高度経済成長を象徴するスローガンとして有名です。したがって、Bに入る語句は「所得倍増」となります。

(7) 下線部eに関して、次の文のⅰ~ ⅲに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

日本経済は1955年から年平均で10%程度の成長を続け、政府も経済成長を促進した。1964年にはアジアで初めてのオリンピック・パラリンピックがⅰで開催された。その後も高い成長率は続いたが、1973年に第四次中東戦争がおこるとⅱし、日本の高度経済成長は終わり、安定成長に移行した。また、経済発展による自然や生活環境の破壊が進み、公害問題が発生したため、政府は1967年にⅲを制定し、公害防止への取組を強めた。

ア ⅰ札幌 ⅱ石油危機が発生 ⅲ環境基本法

イ ⅰ札幌 ⅱバブル経済が崩壊 ⅲ環境基本法

ウ ⅰ札幌 ⅱバブル経済が崩壊 ⅲ公害対策基本法

エ ⅰ東京 ⅱバブル経済が崩壊 ⅲ公害対策基本法

オ ⅰ東京 ⅱ石油危機が発生 ⅲ公害対策基本法

カ ⅰ東京 ⅱ石油危機が発生 ⅲ環境基本法

解答 : オ

解説 :ⅰ: 1964年にアジアで初めて開催されたオリンピック・パラリンピックの開催地は東京です。ⅱ: 1973年の第四次中東戦争をきっかけに、原油価格が高騰しました。これにより、日本の経済は大きな打撃を受け、高度経済成長が終わりを告げました。この出来事を石油危機が発生と言います。ⅲ: 経済成長に伴って深刻化した公害問題に対応するため、政府は1967年に公害対策基本法を制定しました。

■大問3

Ⅲ政治や経済のしくみに関するあとの問いに答えなさい。

1 政治に関する次の学習課題を読み、あとの問いに答えなさい。

・a国際社会において、b国家が互いに尊重しあうには何が大切なのだろうか。

・グローバル化の中、c地域の結び付きが強くなることにどのような利点があるのだろうか。

⑴下線部aに関して、次の問いに答えなさい。

①国際連合に関して述べた次の文のⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

国際連合はⅰ世界大戦後に発足し、現在では190を超える国が加盟している。世界の平和と安全を、ⅱにより維持しようとする国際機関である。

ア ⅰ第一次 ⅱ集団安全保障

イ ⅰ第一次 ⅱ勢力の均衡

ウ ⅰ第二次 ⅱ集団安全保障

エ ⅰ第二次 ⅱ勢力の均衡

解答 : ウ

解説 :国際連合は、第二次世界大戦の反省を踏まえ、戦争のない平和な世界を目指すために1945年に発足しました。多数の国が協力して一国の侵略を阻止する「集団安全保障」の考え方に基づいて活動しています。

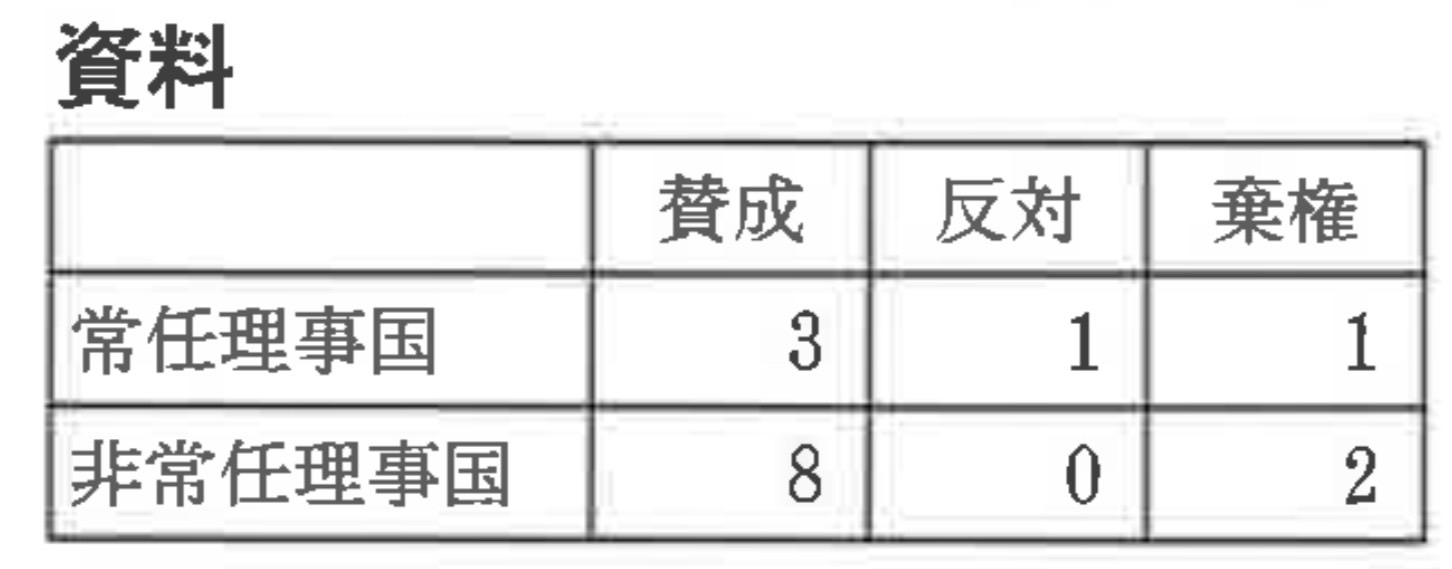

②資料は、安全保障理事会に提案されたある重要な決議案に対する投票結果を示したものである。これについて述べた文として適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 理事国全体で過半数の賛成があるため可決される。

イ 常任理事国の中に反対が1か国あるため否決される。

ウ 理事国の中に反対した国と棄権した国があり、全会一致でないため否決される。

エ 常任理事国、非常任理事国のそれぞれにおいて、過半数の賛成があるため可決される。

解答 : イ

解説 :安全保障理事会の決議には、常任理事国5カ国すべてが反対しないこと(拒否権)と、15カ国中9カ国以上の賛成が必要です。資料から常任理事国の投票結果を見ると、「反対」が1カ国あります。常任理事国の1カ国でも反対すれば、決議案は否決されます。

⑵下線部bに関して、次の問いに答えなさい。

①日本の主権に関して述べた次の文X、Yについて、その正誤の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

X 国家は主権、領域、政府の三つの要素により成り立っている。

Y 国民主権の考え方は、日本国憲法の基本原理の一つである。

ア X-正 Y-正

イ X-正 Y-誤

ウ X-誤 Y-正

エ X-誤 Y-誤

解答 : ウ

解説 :X: 国家の三要素は、主権、領域、国民です。文Xでは「政府」が挙げられていますが、政府は国民によって選ばれるものです。したがって、この文は厳密には誤りです。Y: 国民主権は、日本国憲法の三つの基本原理(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)の一つです。これは正しい記述です。

②日本の国会に関して述べた次の文の「」に入る語句を解答欄に合わせて書きなさい。

衆議院で可決した法律案が参議院で否決された場合、法律が成立するためには衆議院で出席議員の「」以上の賛成で再可決されることが必要である。

解答 : 3分の2

解説 :衆議院で可決された法案が参議院で否決された場合、法律を成立させるためには、衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成があれば、再び可決することができます。これは、衆議院に与えられた再議決権と呼ばれるものです。

③国家の領域に関して述べた次の文のⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

国家の領域について、ⅰの範囲までの上空のことを領空という。また、海岸からⅱ海里以内は排他的経済水域といい、沿岸国はその水域の資源を利用できる。

ア ⅰ領土 ⅱ12

イ ⅰ領土 ⅱ200

ウ ⅰ領海 ⅱ12

エ ⅰ領海 ⅱ200

解答 : エ

解説 :ⅰ: 領空は、領土と領海の上空のことを指します。したがって、ⅰには「領海」が入ります。ⅱ: 排他的経済水域は、海岸から200海里以内の水域で、沿岸国が漁業や鉱物資源などの経済的権利を持つと定められています。

⑶下線部cに関して述べた文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア EU域内では共通通貨ユーロが導入され、加盟国間の経済格差が解消された。

イ APECはアジア・太平洋地域の国々で組織されており、経済協力をめざしている。

ウ AUは南米諸国の経済協力を促す試みとして、2002年に発足した。

エ ASEANは東アジアや西アジアの国々と活発に会議を行い、結びつきを強めている。

解答 : イ

解説 :ア: EU域内で共通通貨ユーロが導入されたことは事実ですが、加盟国間の経済格差は完全には解消されていません。イ: APECは、アジア太平洋地域の国々が参加し、経済協力を目指す組織です。この記述は適切です。ウ: AUは、南米ではなく、アフリカ諸国の経済や政治協力を目指す組織です。エ: ASEANは、東アジアや西アジアではなく、東南アジアの国々で組織されています。

2 さくらさんは、「持続可能な社会をつくるために」というテーマで、経済の視点から学習を進めました。(中略)

⑴さくらさんと先生の経済についての会話を読み、あとの問いに答えなさい。

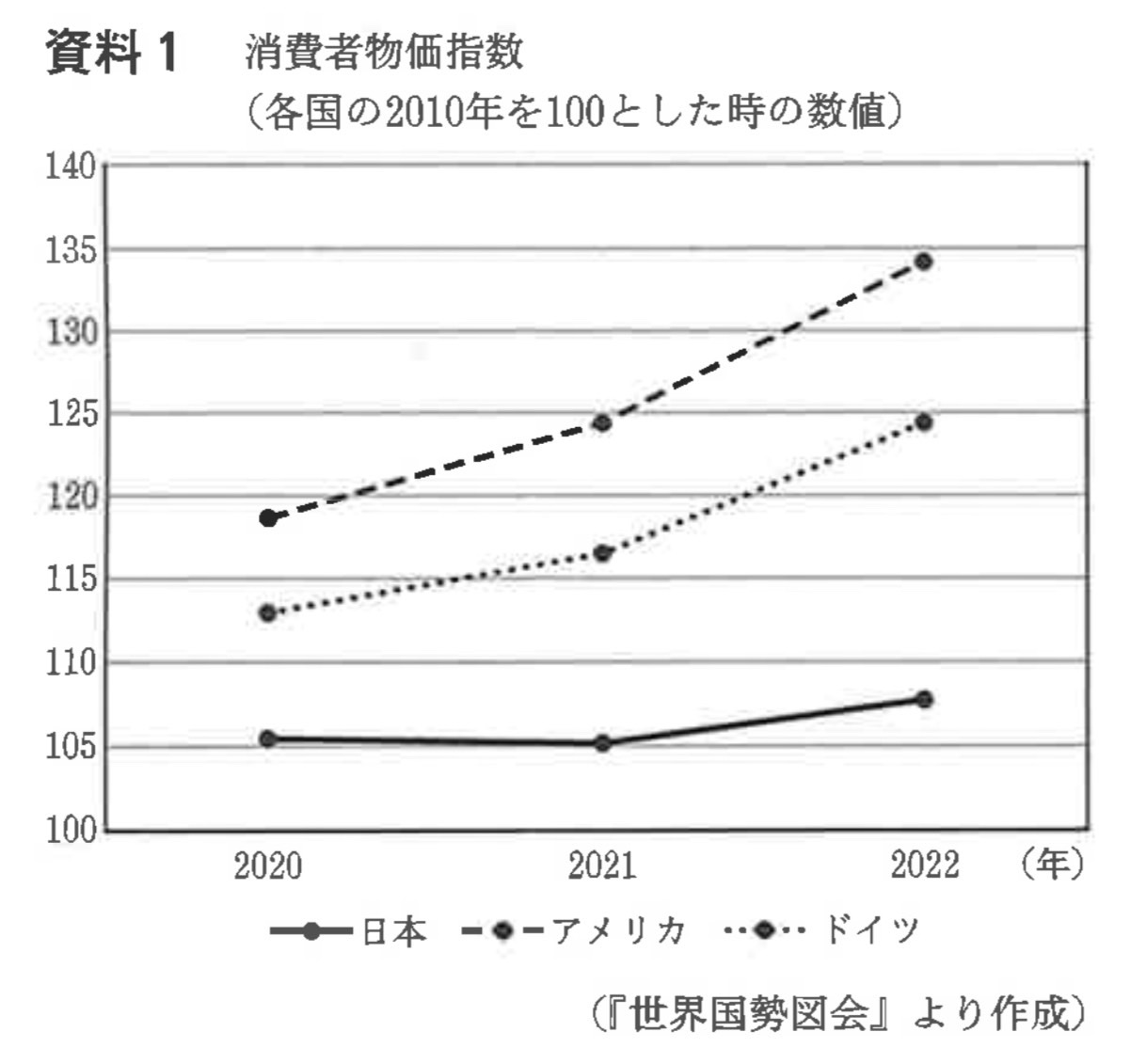

さくら:持続可能な社会をつくるためには、経済の安定が重要だと思います。そのためには物価の安定も大切だと思うので、物価について学習しようと思います。

先生:そうですね。インフレーションとは、お金に対して物の価値が高くなること、つまり物価がⅰことをいいます。インフレーションは基本的ⅱ上回る好景気の時におこるのですが、あまりに急激なインフレーションは私たちの生活を不安定にします。やはり、物価の安定は持続可能な社会をつくるために重要な要素だといえますね。

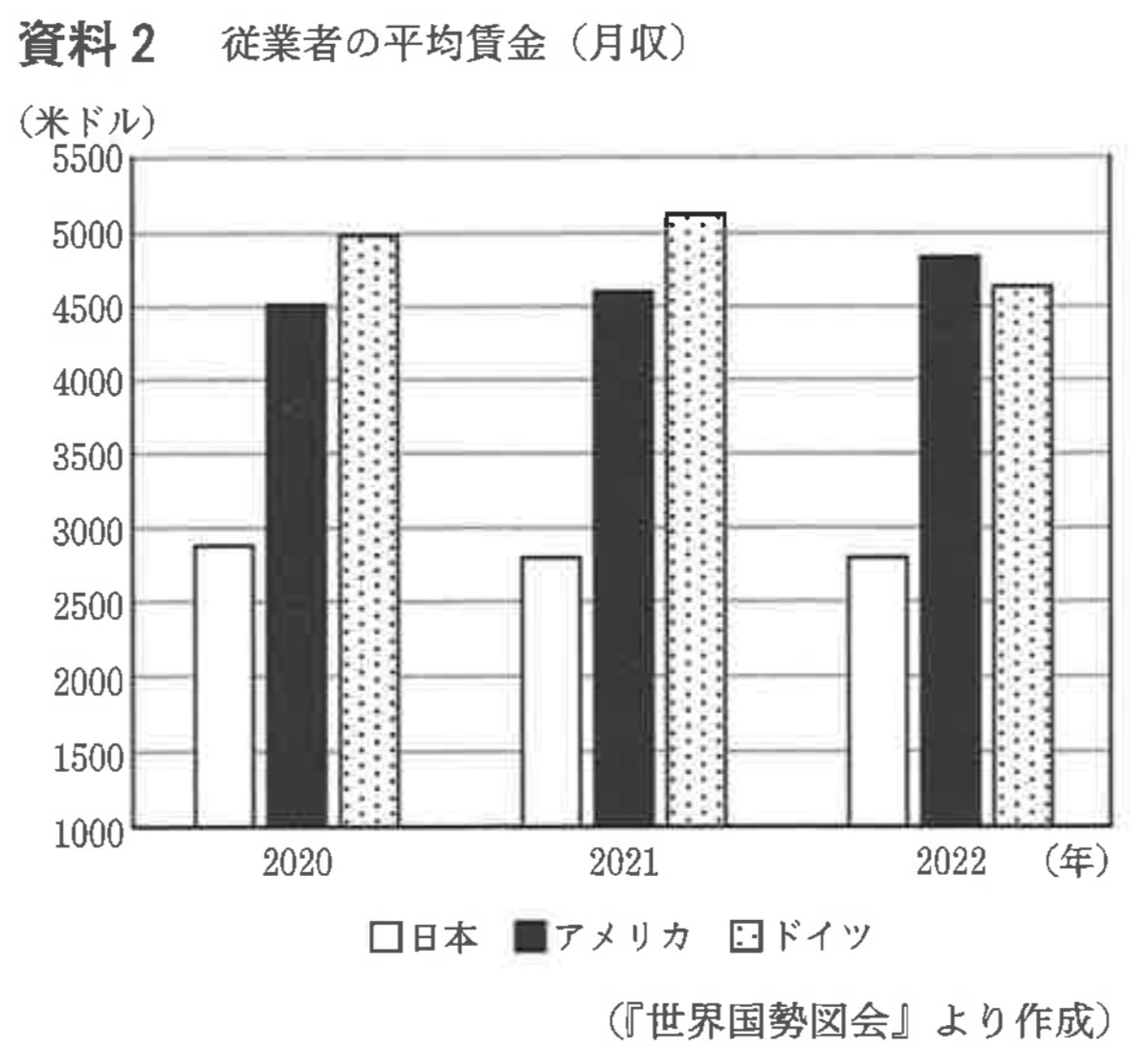

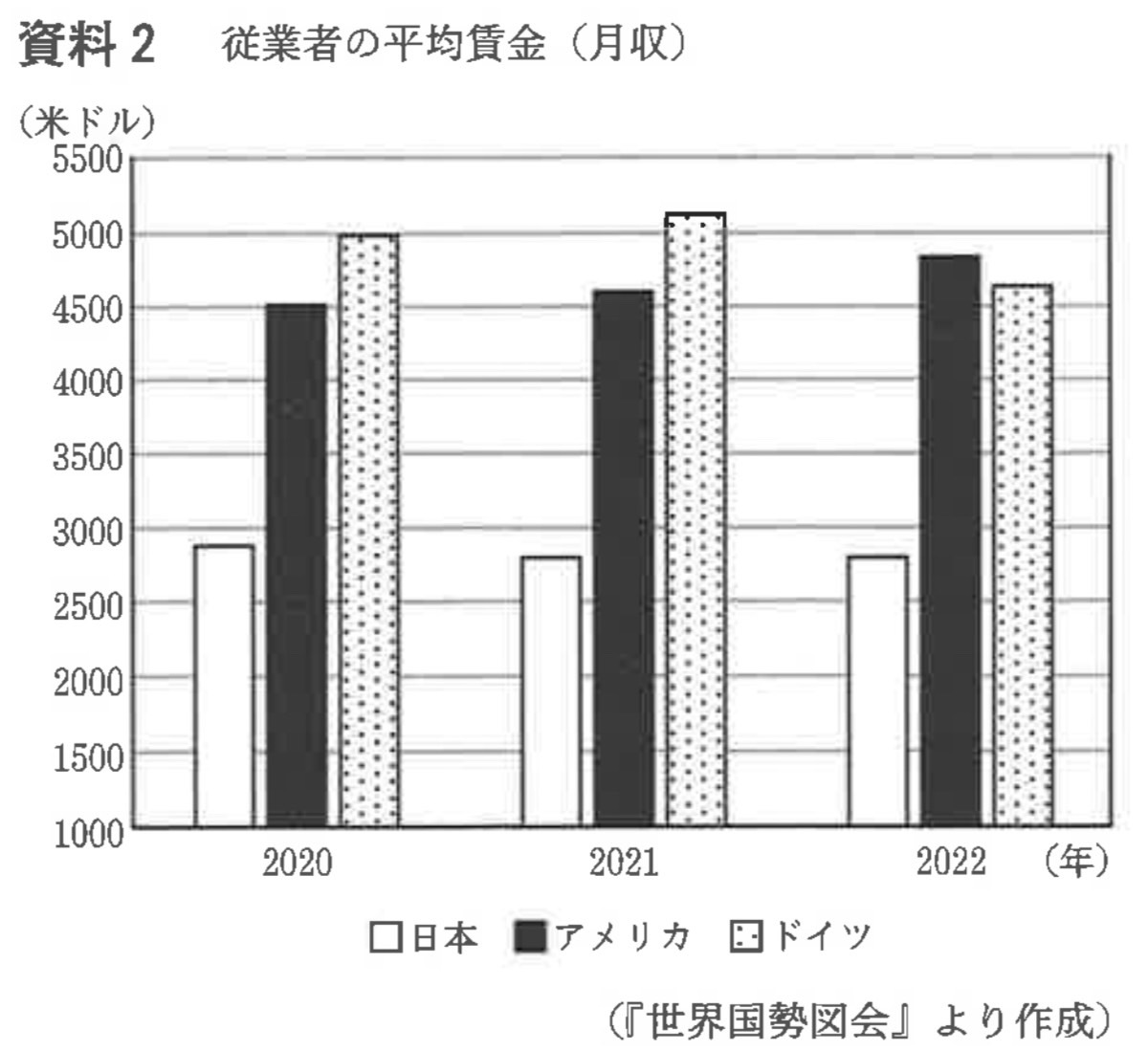

さくら:海外でも物価の安定については話題になっていますよね。

先生:資料1によると、2021年から2022年にかけて各国の物価が上昇していることがわかります。一方で、資料2によると、2021年から2022年にかけてⅲでは賃金が下がっていることがわかります。一般的に、物価が上昇し賃金が下降すると、物価と賃金の両方が下降するよりも実質的に賃金がⅳので、社会全体で需要がⅴ動きが見られます。

さくら:経済の安定のためには、物価と賃金のバランスが大切だということがわかりました。

先生:物価の上昇に賃金上昇が追いつくことが大切であると考えられますね。

①会話文中のⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア ⅰ上がる ⅱ需要が供給を

イ ⅰ上がる ⅱ供給が需要を

ウ ⅰ下がる ⅱ需要が供給を

エ ⅰ下がる ⅱ供給が需要を

解答 : ア

解説 :ⅰ: インフレーションは、お金の価値が下がり、物の価値が上がる状態を指します。ⅱ: インフレーションは、景気が良くなり、物の需要が供給を上回ることで起こることが一般的です。

②会話中のⅲ~ⅴに入る語句の組み合わせとして適切なものを、次のア~クから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア ⅲアメリカ ⅳ上がる ⅴ増える

イ ⅲアメリカ ⅳ上がる ⅴ減る

ウ ⅲアメリカ ⅳ下がる ⅴ増える

エ ⅲアメリカ ⅳ下がる ⅴ減る

オ ⅲドイツ ⅳ上がる ⅴ増える

カ ⅲドイツ ⅳ上がる ⅴ減る

キ ⅲドイツ ⅳ下がる ⅴ増える

ク ⅲドイツ ⅳ下がる ⅴ減る

解答 : ク

解説 :ⅲ: 資料2を見ると、2021年から2022年にかけて平均賃金が下がっているのはドイツです。ⅳ: 「物価が上昇し賃金が下降する」状況では、お金で買える物の量、つまり「実質的な賃金」は下がります。ⅴ: 実質的な賃金が下がると、消費者の購買力が低下するため、社会全体の需要は減ることになります。

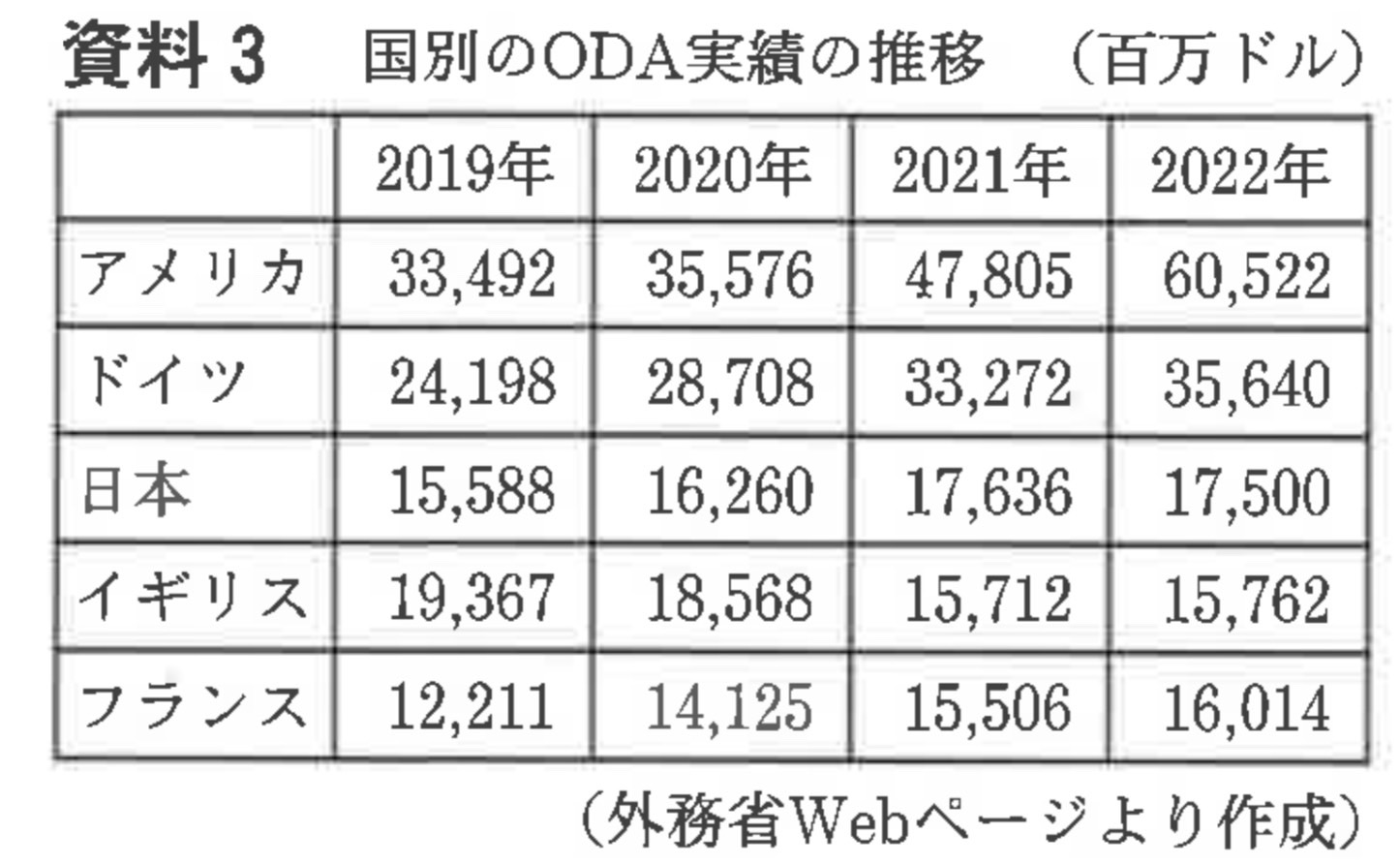

⑵次にさくらさんは、持続可能な社会をつくるための国際社会における取組について調べました。あとの問いに答えなさい。(中略)

①さくらさんが資料3,4をもとにまとめた次の文のⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

資料の期間においてドル単位で考えると、ODA実績が最も伸びているのはⅰである。5か国のGNIに占めるODA実績の割合は、期間内においてⅱ。

ア ⅰアメリカ ⅱ減少している国もある

イ ⅰアメリカ ⅱ全ての国で伸び続けている

ウ ⅰドイツ ⅱ減少している国もある

エ ⅰドイツ ⅱ全ての国で伸び続けている

解答 : ア

解説 :ⅰ: ODA実績が最も伸びている国。資料3を見ると、2019年から2022年までの間に、ODA実績の増加額が最も大きいのはアメリカです。ⅱ: GNIに占めるODA実績の割合。資料3と資料4を比較すると、イギリスのODA実績は減少しているにもかかわらず、GNIは増加しているため、GNIに占めるODA実績の割合は下がっています。したがって、「減少している国もある」という記述が適切です。

②さくらさんは、2021年から2022年にかけて日本のODA実績が減少していることを不思議に思いました。(中略)これらについて述べた文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア この間において円高が進み、円単位で考えると日本のODA実績は増加している。

イ この間において円高が進んだが、円単位で考えても日本のODA実績は減少している。

ウ この間において円安が進み、円単位で考えると日本のODA実績は増加している。

エ この間において円安が進んだが、円単位で考えても日本のODA実績は減少している。

解答 : ウ

解説 :為替相場の変動: 資料5を見ると、2021年は1ドル109.8円、2022年は131.5円です。これは円安が進んだことを意味します。ODA実績(円単位での換算):ドル単位では減少していますが、円に換算すると、2021年: 約1兆9,364億円、2022年: 約2兆3,012億円となり、円単位では大きく増加していることがわかります。

③さくらさんが、自由貿易についてまとめた次の文のⅰ、ⅱに入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

日本は2018年に結ばれたⅰに参加するなど、対象国との貿易の自由化を進めている。それにより外国産の安い農産物が多く輸入され、食料自給率がⅱことが予測されている。

ア ⅰUSMCA ⅱ上昇する

イ ⅰUSMCA ⅱ低下する

ウ ⅰTPP11 ⅱ上昇する

エ ⅰTPP11 ⅱ低下する

解答 : エ

解説 :ⅰ: 日本が2018年に参加したのは「TPP11」(環太平洋パートナーシップ協定)です。USMCAは米国・メキシコ・カナダ間の協定です。ⅱ: 貿易が自由化されると、安価な外国産農産物が流入しやすくなり、国内生産が減少し、結果として食料自給率が低下すると予測されます。

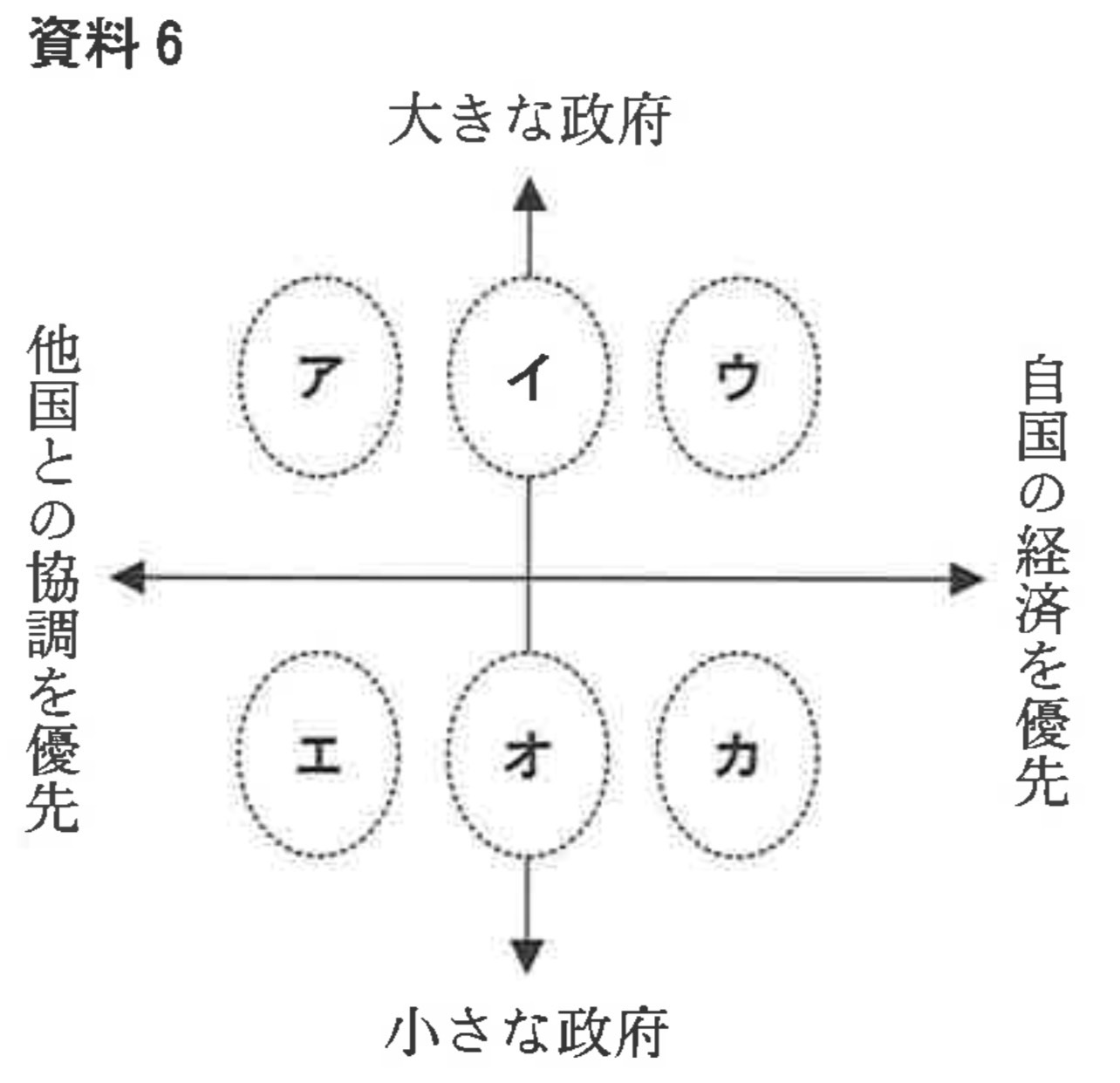

⑶さくらさんは、学習したことを次の文章にまとめました。さくらさんの考え方に最も近い領域を、資料6のア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

持続可能な社会をつくるためには、国民生活の保障と安定に向けた政策が重要だと考えるので、そのために積極的に政府が役割を果たすべきだと思います。その上で、自国の経済と国際協調はどちらを優先するというわけではなく、両方のバランスを取りながら社会が成長することが望ましいと考えます。まずは私自身が地域の現状を知ることで、今の自分にできる具体的な地域貢献活動を探してみようと思います。

解答 : イ

解説 :「積極的に政府が役割を果たすべき」という考えは、「大きな政府」を志向しており、資料6の縦軸で中央より上寄りの領域(ア、イ、ウ)に該当します。「自国の経済と国際協調はどちらを優先するというわけではなく、両方のバランスを取りながら」という考えは、横軸で中央に位置する領域(イ、オ)に該当します。この2つの考え方に合致する領域は、資料6のイとなります。