■問題PDF

令和7年度_学力検査問題過去問【千葉】- 社会

■目次

大問1

大問2

大問3

大問4

大問5

大問6

大問7

■大問1

問題1-1:放射線は、医療や農業、工業など多くの分野で利用されている。ドイツのレントゲンが発見した放射線として最も適当なものを、次のア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 電波

イ 赤外線

ウ 紫外線

エ X線

解答 : エ

解説 :

ア:誤り。電波はヘルツらによって実験的に確認された。

イ:誤り。赤外線は1800年にハーシェルによって発見された。

ウ:誤り。紫外線は1801年にリッターによって発見された。

エ:正解。X線は1895年にレントゲンが発見した。

問題1-2:次の文章中のx、yにあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

酸化鉄は、鉄とxが結びつく化学変化(化学反応)でできた物質である。この化学変化は、y反応であり、身近なところで利用されている。

ア x:酸素 y:発熱

イ x:酸素 y:吸熱

ウ x:二酸化炭素 y:発熱

工 x:二酸化炭素 y:吸熱

解答 :ア

解説 :ア:正解。鉄+酸素 → 酸化鉄(酸化反応)で、発熱反応。

問題1-3:全ての生物は、細胞の中に遺伝子をもっている。遺伝子の本体である物質として最も適当なも

のを、次のアーエのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア BTB

イ DNA

ウ形質

工染色体

解答 :イ

解説 :ア:誤り。BTBは酸性・中性・アルカリ性を調べるための指示薬。

イ:正解。DNAは遺伝情報を担う物質で、遺伝子の本体そのもの。

ウ:誤り。形質は「現れた性質」であり、遺伝子の結果であって本体ではない。

エ:誤り。染色体の中にDNAが含まれているが、遺伝子そのものではない。

問題1-4:(4) ある地層の石灰岩の層に、サンゴ礁をつくるサンゴの化石が含まれていた。この石灰岩の層が堆積した当時の環境として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア浅くて冷たい海

イ浅くてあたたかい海

ウ深くて冷たい海

エ深くてあたたかい海

解答 :イ

解説 :イ:正解。サンゴ礁は浅くてあたたかい海に形成される(光が届き、温暖な環境)

■大問2

SさんとTさんは、現在、地球上に生息している動物を分類しました。これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)〜(4)の問いに答えなさい。

先生:これから、次のルールで動物の分類をしましょう。ルール

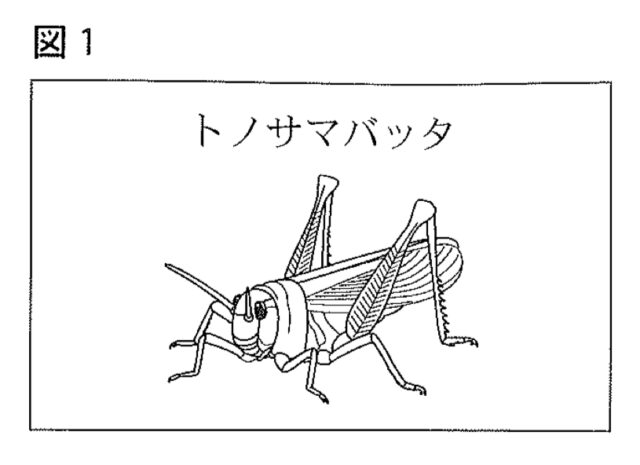

① 出題者は、解答者から見えないように、図1のような動物の名前とスケッチが書かれたカードを手に持ち、動物の特徴を確認する。

② 解答者は、「はい」または「いいえ」で答えることができる質問を出題者に出して、その答えから、カードに書かれた動物のグループを予想する。

③ ②を何度か繰り返し、解答者はカードに書かれた動物のグループを解答する。

Tさん:私が出題者、Sさんは解答者で始めましょう。私は図1のカードを確認します。Sさんは、私に質問をして、図1のカードに書かれた動物のグループを解答してください。

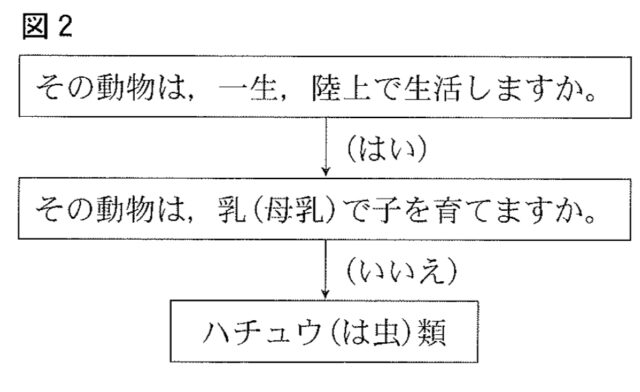

Sさん:わかりました。それでは、質問をします。その動物は、一生、陸上で生活しますか。

Tさん:はい。

Sさん:その動物は、乳(母乳)で子を育てますか。

Tさん:いいえ。

Sさん:わかりました。その動物は、ハチュウ(は虫)類です。

Tさん:違います。

先生:解答が違うときは、その理由を考えることも大切です。2人のやりとりを図2のように表しました。はじめに、その動物が無セキツイ(無脊椎) 動物である可能性を確かめていませんね。

Sさん:そうですね。その動物がセキツイ (脊椎) 動物だと思いこんでいました。それでは、その動物に背骨はありますか。

Tさん:いいえ。

Sさん: 無セキツイ動物であることがわかりました。さらに続けて、その動物は、oをもち、体やあしにpがありますか。

Sさん:これで節足動物であることがわかりました。

先生:そうですね。では、節足動物のどのグループなのかをさらに考えてみましょう。

問題2-1:会話文中の下線部に関連して、一生、水中で生活するセキツイ (脊椎) 動物のグループとして最も適当なものを。次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア魚類

イ 両生類

ウ鳥類

エホニュウ(哺乳)類

解答 : ア

解説 :

ア:正解。魚類は一生を通じて水中で生活する。

イ:誤り。カエルのように幼生は水中、成体は陸上でも生活する。

ウ:誤り。水鳥などもいるが、空を飛び、陸でも生活する。

エ:誤り。クジラなどの例外はあるが、哺乳類全体として水中に限られない。

問題2-2:会話文中のo、pにあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のアーエのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア o: 外骨格 p:節

イ o:外とう膜 p:節

ウ o:外骨格 p:筋肉

エ o:外とう膜 p:筋肉

解答 : ア

解説 :

ア:正解。節足動物(例:昆虫、エビ、カニなど)は外骨格と節のある足・体が特徴。

イ:誤り。外とう膜は軟体動物(アサリ、イカなど)の特徴。節は持たない。

ウ:誤り。筋肉はどの動物にもある。分類の決め手ではない。

エ:誤り。両方とも軟体動物の特徴であり、節足動物には当てはまらない。

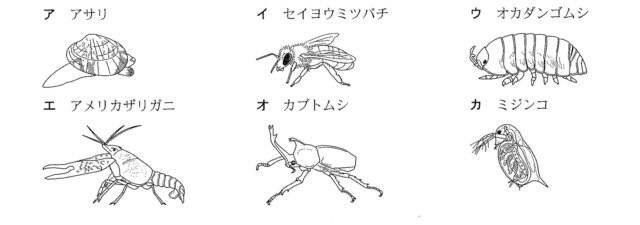

問題2-3:図1のトノサマバッタは、節足動物の中の昆虫類に分類される。昆虫類に分類される動物として適当なものを、次のア~カのうちから全て選び、その符号を答えなさい。

ア アサリ

イセイヨウミツバチ

ウ オカダンゴムシ

エ アメリカザリガニ 、オカブトムシ 、カミジンコ

解答 :イ、オ

解説 :

ア:誤り。軟体動物。昆虫ではない。

ウエカ:誤り。節足動物の甲殻類。昆虫ではない。

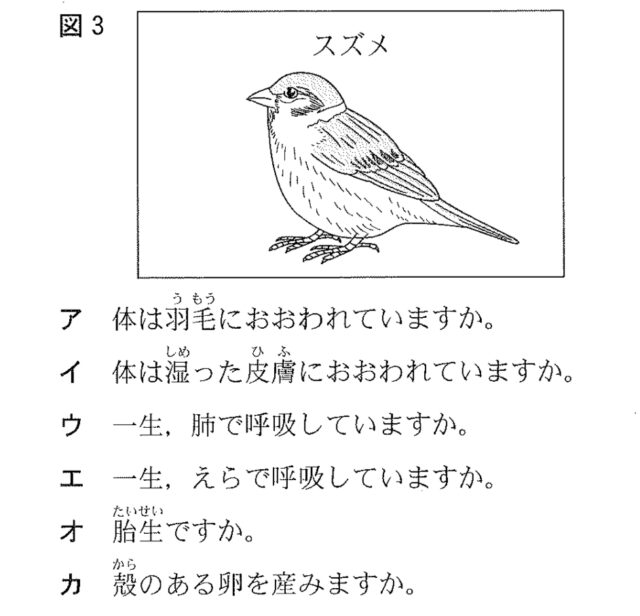

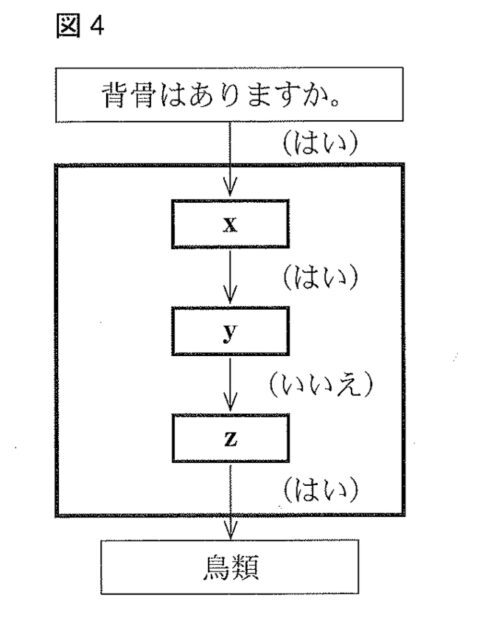

問題2-4:先生の確認のもと、SさんとTさんは同様の取り組みをして、次の図3のカードのスズメを鳥類に分類した。SさんとTさんの質問と答えのやりとりを図4のように表したとき、図4のx〜zに入る質問として適当なものを、あとのア〜カのうちからそれぞれ一つずつ選び、その符号を答えなさい。ただし、それぞれの質問の答えにあてはまる動物のグループの数は、 x、y、zの順に減っていくこととする。

ア 体は羽毛におおわれていますか。

イ体は湿った皮膚におおわれていますか。

ウ一生、肺で呼吸していますか。

エ一生、えらで呼吸していますか。

オ胎生ですか。

カ殻のある卵を産みますか。

解答 :x=ウ、y=オ、z=ア

解説 :

x:ウ「一生、肺で呼吸していますか」 → 肺呼吸する脊椎動物は多いが、これで両生類などを除ける。

y:オ「胎生ですか」 → 哺乳類の特徴。スズメは卵生なので不適

z:ア「体は羽毛におおわれていますか」 → 羽毛があるのは鳥類だけ

■大問3

光の進み方を調べるため、次の実験1.2を行いました。これに関して、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

実験1

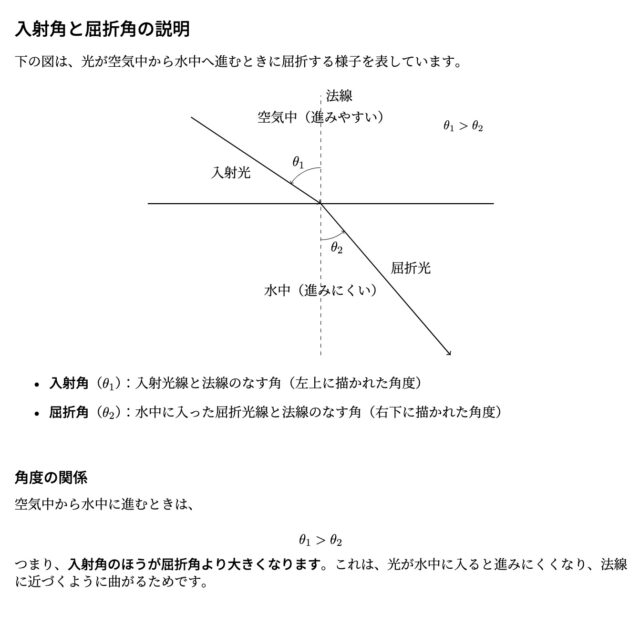

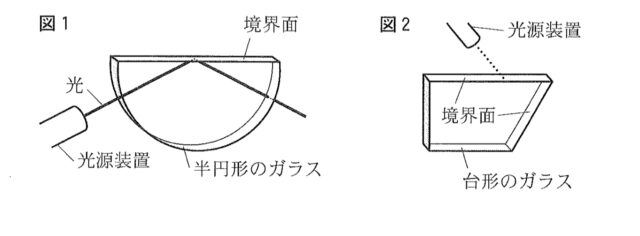

光源装置から出した光を半円形のガラスと台形のガラスに当てた。図1のように、半円形のガラスに光を通し、境界面への光の入射角が、ある範囲の角度のとき、a光が境界面で全反射した。また、図2の点線を通るように、台形のガラスに光を当てた。その結果、b光は境界面を通り抜けた。

実験2

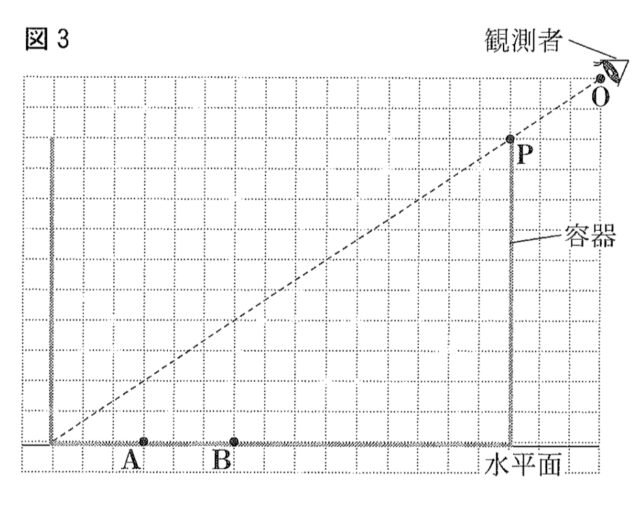

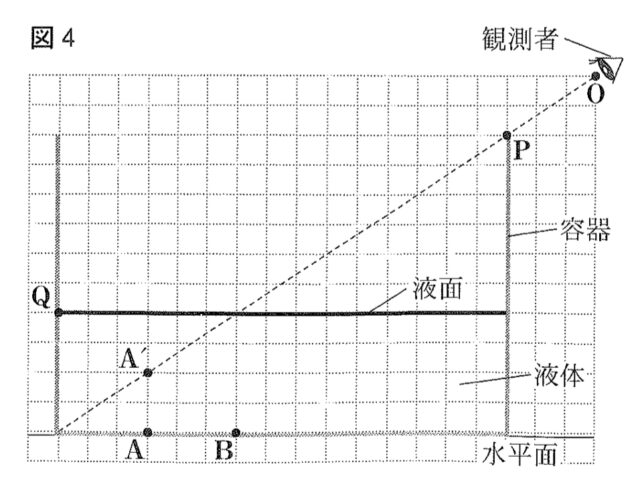

① 図3のように、水平面に置いた容器の底の点A、点Bに、それぞれ小さな物体を置き、観測者が点の位置から点Pの方向を見続けたままの状態で、容器に無色透明な液体を静かに入れていった。ただし、図3中の点A、点B、点O、点Pは、水平面に垂直な同じ平面上にあるものとする。

② 図4のように、容器に入れた液体図4の液面が点Qの位置まできたとき、点の位置から点Pの方向に、点Aに置いた小さな物体が見えた(直線OP上の点A’にあるように見えた。)

③ さらに液体を入れていくと、液面がある位置まできた。そのとき、点Oの位置から点Pの方向に、点Bに置いた小さな物体が見えた。

問題3-1:実験1の下線部について、全反射の例として最も適当なものを、次のア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア厚いガラスを通して棒を見ると、棒が実際の位置からずれて見えた。

イ 曲がった光ファイバーの一方の端から入射した光が、もう一方の端まで進んだ。

ウ プリズムを通った白色光が、いろいろな色の光に分かれた。

エ虫めがねを通してものを見ると、ものが大きく見えた。

解答 : イ

解説 :

ア:誤り。棒がずれて見えるのは屈折の例。

イ:正解。全反射により光が中で反射し続ける。

ウ:誤り。白色光が色に分かれるのは分散の例。

エ:誤り。凸レンズの屈折による拡大。

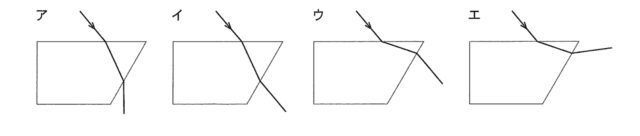

問題3-2:” 実験1の下線部について、台形のガラスに入射し、台形のガラスの外に通り抜けた光の道すじを表したものとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。なお、矢印 (→) は、光の道すじと進む方向を表したものである。

解答 : ア

解説 :空気中からガラスに光が進むときは、入射角>屈折角より、ウとエは不適。

ガラスから空気中に光が進むときは、入射角<屈折角よりアが正解。